Шагал Марк

Шагал Марк

Марк Шагал, который , казалось, всю свою долгую жизнь был на виду, задал немало загадок исследователям своих картин.

«Я — русский художник,» — говорит он. Всю жизнь он любил говорить «Не будь я евреем, я не был бы художником….» Обижался, когда слышал во Франции: «Он кто угодно, только не французский мастер.» И в то же время твердил: «Париж — мой второй Витебск.»

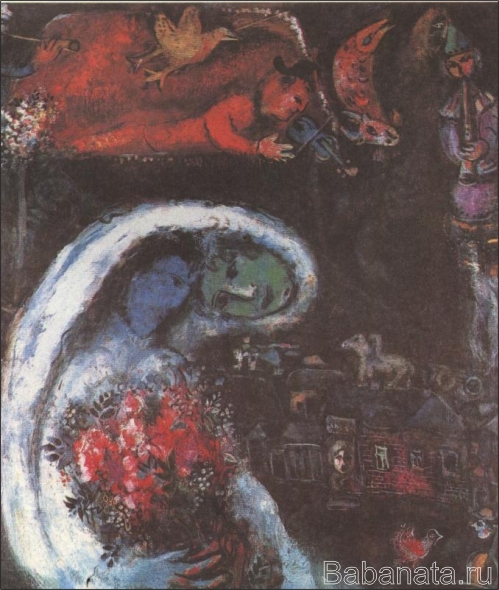

В издательстве «Искусство ХХI» вышел том «Марк Шагал. 1887-1985». Автор Василий Ракитин. Жизнь Шагала развёрнута как кино-лента. Полноправный автор — мастер Николай Калинин. Потому что перед нами — альбом, обрамляющий биографическое исследование выполненное на самом высоком полиграфическом уровне, на прекрасной бумаге, на каждой странице фото художника и его близких, и воспроизведение неповторимых творений Марка Шагала. Человека, ставшего одним из символов XX века и коренной связи нашей эпохи с вечными библейскими истинами.

Некоторые работы представлены в разворот; такие, как, к примеру, легендарное панно «Введение в еврейский театр; чудом обнаруженное в годы перестройки. Или его потрясающая «Обнаженная над Витебском», созданная Шагалом в страшном 1933 году. Именно тогда его картины были сожжены в Германии.

«Библейское послание», витражи, гобелены, полузвери, влюбленные и святые, летающе под небесами — все выстроено в иллюстративном ряду книги.

Сам текст Ракитина очень сжатый, насыщенный. К безусловным достоинствам работы относится и то, что автор очень широко использовал архивные и опубликованные материалы. Здесь и документы из фондов РГАЛИ, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Россйской национальной библиотеки. Очень широко привлечена периодика — уникальные издания предреволюционных и революционных лет. Газеты «Искусство Коммуны», «Биржевые новости», витебская «Вечеерняя газета», газета «Речь», Русские эмигрантские газеты «Рассвет», «Последние новости», уникальные каталоги многочисленных выставок, на которых выставлялись произведения мастера. Письма Родченко, воспоминания Эфроса. Фалька и, конечно, * Моя жизнь> написанная самим Марком Захаровичем.

Цитаты из всех этих источников широко представлены в книге. Здесь, рядом с картинами и рисунками, словно слышен голос мастера: «Наслаждайтесь или ругайте. Все равно я ничего не понимаю в себе. Может быть, я даже не умею рисовать и писать. Надо бы начать учиться всему этому, но поздно? — писал он искусствоеоду Александру Шику.

В этом не было ни капли позы. Просто мастер каждой своей работой заново открывал мир, и именно поэтому они производили такое впечатление. «Детское живет в человеке до седых волос» — говорил Александр Грин. Наверное, Марк Захарович умел найти это спрятанное, светлое и наивное чувство.

«Я устал быть персонажем, летающим с моих картин» — Это тоже слова мастера, иногда хотевшего разделить себя и героев своих полотен. Но в сознании тысяч людей, которым помогают жить произведения Шагала его светлый облик накрепко спаян с его творчеством.

Перед нами разворачивается огромное полотно жизни и работы мастера начиная с 1887 года когда в белорусском местечке Лиозно в семье приказчика селедочной лавки Хацкеля-Мордухая Шагала (все его звали просто Захар) родился первенец до дождливого марта 1965 года, когда он оставил этот мир в чудесном городке Сен-Поль-де-Ванс на Лазурном Берегу, неподалеку от Ниццы.

Когда в 1973-м он посетил СССР, это было равносильно шоку — слишком Марк Захарович не вписывался в социалистический реализм. Да и искусствоведы наши в прежние годы не отличались особой толерантностью к художнику. Прорыв был огромен. И не только в искусстве. Выставка Шагала знаменовала открытость совершенно другому миру, который так долго клеймился как чуждый и враждебный.

Интересно, что он так и не поехал в Витебск, который сделал бессмертным и известным всей планете. Наверное, этот удивительный человек сердцем почувствовал известную мудрость: «Никогда не возвращайся в прежние места». Кто мог знать, что спустя не так много лет там из дома на Покровской улице, где жила многодетная семья Шагалов, выселят отделение милиции и сделают музей мастера И поставят ему памятник…

Остается только позавидовать тем, кто возьмет этот альбом в руки и еще раз прикоснется к чуду творчества великoro художника — Марка Захаровича Шагала.

Виктор ЛЕОНИДОВ

По страницам книги.

Я предполагаю, молодым читателям понравятся фрагменты из автобиографической книги художника Марка Шагала *Моя жизнь». Книга была написана давно. Так же давно Шагал стал одним из знаменитейших художников XX века. Книга у нас еще не печаталась по чисто историческим причинам. Надеюсь, она скоро будет опубликована. Судя по отрывкам, книга написана броскими, емкими фразами-мазками, как бы фрагментарно. Но картина разворачивается широкая. Целая жизнь. Когда я читал, особое внимание обратил на слова: *Искусство должно быть состоянием души. Душа у всех священна, у всех двуногих во всех точках земли. Свободно только честное сердце, неподвластное чужой логике, чужому рассудку. Другие, может быть, выделят другое. Читаю этот отрывок о трудных и бедных днях жизни Шагала. Я вижу ту роскошную его виллу во Франции, в Полъ-де-Вансе, где мне посчастливилось побывать, когда Шагалу уже шел девятый десяток. Путь к всемирной славе и преуспеянию лежал через веру в свое видение мира, через фантастический труд. Это единственный достойный путь к той вершине, на которую может подняться человек к концу своей жизни. Пусть это будет не Эверест, а невысокий холм. Холм, а не низина, не яма, не пропасть, куда человек может опуститься.

Виктор РОЗОВ.

Моей мастерской была комната в нашем дворе. Чтобы туда попасть, надо было пройти через кухню хозяина, где этот огромный бородатый старик, торговец кожей, сидел у стола и пил чай. Когда я проходил мимо, он слегка поворачивал голову: «Здравствуй».

Моя комната наполнялась яркой голубизной, падающей через единственное окно. Свет шел издалека: с холма, где находилась церковь. Я любил рисовать на своих картинах и эту церковь, и маленький холм.

Бросался на кровать. Холсты на стенах… Пыль, единственный стул, худой стол.

Белла стучит в дверь, тихо стучит своим тонким пальчиком. У нее в руках ветки рябины — зелень, пронзенная красным.

— Спасибо,— говорю я,— спасибо.

И не только словом. Темно. Я ее целую.

В уме волшебно рисуется натюрморт. Она позирует для меня. Легла, белая нагота округляется.

Я робко подхожу. Признаюсь ей, что впервые вижу обнаженную женщину. Хоть она почти моя невеста, я боюсь к ней приблизиться, дотронуться до этой красоты. Будто, блюдо выставлено перед твоими глазами.

Я сделал этюд и повесил его на стену.

На следующий день мать приходит ко мне: «Это что такое?»

Голая женщина, груди, темные пятна. Мне стыдно, ей тоже.

— Убери эту девушку! — говорит она.

— Мамочка! Я тебя очень люблю. Но… ты никогда не видела себя голой? А я смотрю и только рисую. И все.

Но я слушался мать. Я снял это полотно и написал другую картину, процессию.

Вскоре после приезда в Петербург я отправился сдавать приемный экзамен в Училище технического рисования барона Штиглица.

На экзамене я провалился. Пришлось поступать в более доступную школу — при Обществе поощрения художеств, куда меня приняли без экзамена в третий класс.

Что я там делал? Трудно сказать. Многочисленные гипсовые головы греческих и римских граждан выступали изо всех углов, и я, бедный провинциал, должен был вдохновляться злосчастными ноздрями Александра Македонского или другого гипсового идиота. Иногда я подходил к этим носам и постукивал по ним, а в глубине зала подолгу рассматривал пыльные груди Венеры.

Я не мог равнодушно смотреть на здешних учеников, которые, потея, давили бумагу резинкой. В сущности, они были неплохие ребята. Мой семитский тип возбуждал в них любопытство.

Мои средства не позволяли снять комнату, и я вынужден был довольствоваться углами. У меня даже кровати своей не было. Как-то пришлось разделить кровать с одним рабочим. Правда, он был сущий ангел, этот рабочий. Он укладывался у стены, чтобы я мог лечь лицом к окну и дышать свежим воздухом.

В таких общих углах, соседствуя с рабочими или с уличными торговцами, мне оставалось лишь вытянуться на краю кровати и предаваться раздумьям. И меня одолевали сны.

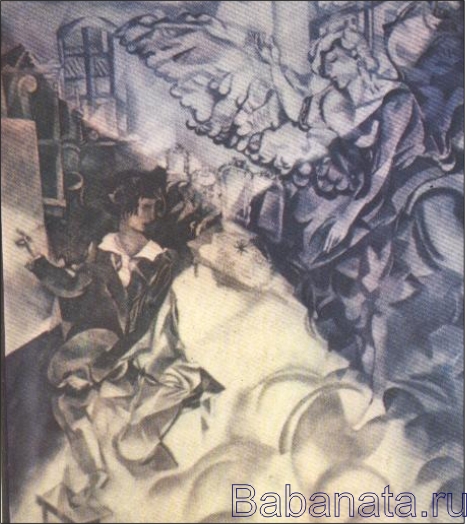

Большая квадратная комната. В углу кровать, я в ней один. Темно. Внезапно разверзается потолок, треск и грохот, спускается крылатое существо, наполняя комнату движением и облаками. Шелест расправляемых крыльев. Я думаю: ангел! Я не могу открыть глаз — слишком светло, слишком лучезарно. Пошарив всюду, он поднимается и, ускользая сквозь щель в потолке, уносит с собой и блеск, и голубой воздух. Снова темно. Я просыпаюсь.

Моя картина «Видение» воскрешает в памяти этот сон.

Между тем возобновились мои мучения из-за злополучного вида на жительство. Однажды, возвращаясь в Петербург после каникул, я был задержан лично приставом.

Тот, кто выдавал паспорта, не получив на чай, как надеялся (я этого не понял), приказал:

— А ну, арестуйте его! В столицу — без разрешения?! В околоток его…

Так я попал в тюрьму с ворами.

И слава богу! Здесь по крайней мере у меня есть вид на жительство. Здесь я буду спокоен, сыт и, может быть, даже смогу рисовать.

Жаргон воров и проституток был очень забавен. Они меня не трогали, не обижали. Я даже пользовался у них уважением.

Потом меня перевели в камеру на двоих, где после девяти гасили свет, и нельзя было уже ни читать, ни рисовать. Я засыпал и предавался снам.

Вот один из них. У меня много братьев, а отец — орангутанг. У него в руках кнут. Мы на берегу моря.

Нами овладевает желание искупаться, первым входит в воду мой старший брат Врубель, русский художник, который — не знаю почему — оказался среди моих многочисленных братьев.

Раздеваясь, наш любимый брат обнажает свои позолоченные ноги, входит в разбушевавшееся море. Высокие гребни волн. Но где же мой бедный брат? Мы все взволнованы. Вдали точкой виднеется его голова, потом лишь рука, протянутая над водой…

Дети воют: •

— Он утонул, наш старший брат Врубель!

Отец вторит басом:

— Он утонул, наш сын Врубель! Остался у нас лишь ты, сын, художник, ты, мой сын!

Тут я просыпаюсь.

Освобожденный, наконец, из тюрьмы, я решил обучиться какому-нибудь ремеслу, дававшему право на жительство в столице. Я пошел туда, где учили писать вывески. Увлекся и сделал целую серию.

Было приятно видеть, как покачиваются на рынке, у порога мясной или фруктовой лавки, мои первые вывески, о которые нежно терлись свиньи…

А в школе поощрения художеств все идет своим чередом.

Два года потеряны в этой школе. В классах было холодно. Запах сырости примешивался к запаху глины, красок, кислой капусты, стоячей воды в Мойке — столько запахов реальных и воображаемых!

Я не знал ни что, ни как делать. Давить бумагу углем или зевать, как другие?

В это время в Петербурге стала приобретать известность школа Бакста. Столь же далекая от Академии, как и школа поощрения художеств, она была, однако, единственной школой, оживленной дыханием Европы. Но где каждый месяц брать 30 рублей? *

Заручившись рекомендательным письмом и собравшись с духом, я взял все свои этюды и понес их к Баксту, в его квартиру на Сергиевской улице.

Бакст. Европа, Париж.

Он поймет меня, поймет мой лепет, поймет, почему я бледен, почему так часто печален и даже почему я пишу лиловыми красками.

Он стоял передо мной и слегка улыбался, обнажая блестящие зубы.

— Покажите ваши этюды.

Я хотел только одного: чтобы он не ошибся. Признает ли он у меня талант?

Он смотрел мои этюды, которые я поднимал с паркета, и говорил, растягивая слова, со своим барским акцентом:

— Да-а, да-а, талант здесь есть, но вы тратили его понапрасну, вы на ложном пути… Тратили понапрасну…

Хватит! Боже мой, это я-то?! Стипендиат школы поощрения художеств, тот, кому дирекция расточала сияющие улыбки?.. Да, но и тот, кто, постоянно сомневаясь в себе, не испытывал никакого удовлетворения от своей мазни…

Голос Бакста, его слова — пусть не во всем справедливые — меня спасали. Произнеси их кто-нибудь другой, я пропустил бы их мимо ушей. Но авторитет Бакста был слишком велик, чтоб я мог пренебречь его мнением. Я слушал его взволнованно, свертывая свои холсты и рисунки, веря каждому его слову.

Встреча с Бакстом никогда не изгладится из моей памяти.

К чему скрывать: кое-что в его искусстве оставалось мне чуждым. Дело, может быть, даже не в нем, а в художественном обществе «Мир искусства», в котором он состоял и где расцветали стилизация, эстетизм, всякого рода маньеризм; для этого общества революционеры современного искусства — Сезанн, Мане, Моне, Матисс и другие — были лишь зачинателями проходящих мод.

Я пустился в работу. Позировала модель — толстые розовые ноги, фон голубой.

В мастерской среди учеников — графиня Толстая, танцовщик Нижинский. Его мольберт рядом с моим. Он рисует неумело, как ребенок. Подходя к нему, Бакст одаривает его снисходительной улыбкой, слегка похлопывая по плечу. Нижинский точно так же улыбается мне, будто хочет ободрить.

Бакст приходит только раз в неделю. Мольберты выстроены в ряд. Все ученики прекращают работу. Ждут его. Вот и он. Переходит от одного полотна к другому, не зная точно, кому они принадлежат. Только потом он спрашивает: «Это чье?» Говорит он мало — одно-два слова, но наш гипнотический страх и дыхание Европы делают свое дело.

Подходит ко мне. Я теряюсь. Он говорит об этюде, не зная (или делая вид, что не знает), что этюд мой. Бросает несколько малозначащих слов, как в изысканной беседе.

Все остальные взирают на меня с состраданием.

— Чей это этюд? — спрашивает он наконец.

— Мой.

— Я так и думал. Естественно,— прибавляет он.

Нет, так продолжаться не может. Я сделал другой

этюд. Пятница. Приходит Бакст. Ни слова похвалы.

Это выше моих сил! В общем, учиться я не способен. Вернее, меня невозможно учить. Не зря я был плохим учеником в общей школе. Я беру только инстинктом. Вы понимаете? Школьная теория мне не по зубам.

Не понимая причин провала моих первых этюдов в школе Бакста, я сбежал, чтобы на воле освободиться от этой тяжести.

Я вернулся в школу лишь через три месяца, твердо решив не сдаваться и во всеуслышанье получить одобрение мэтра.

Я «забыл» все прошлые наставления и сделал очередной этюд. В пятницу он был по достоинству оценен Бакстом и в знак отличия водружен на стену мастерской.

Вскоре я понял, что больше мне в этой школе делать нечего. Тем более, что сам Бакст с открытием нового Русского сезона за границей навсегда покидал школу и даже Петербург.

Я бормочу:

— А может… Вы знаете, Лев Самойлович… Я хотел бы… в Париж!

— Ну, если вы так хотите… Скажите, вы смогли бы раскрашивать декорации?

— Конечно! (Я и понятия об этом не имел.)

— Вот вам сто франков. Изучите как следует это ремесло, и я увезу вас с собой.

Однако дороги наши разойдутся, и я уеду в Париж один.

Я дома, я пишу свои картины. Мама руководит мною. Она находит, что в картине «Рождение» надо бы перевязать пуповину роженице. Я немедля следую ее совету. Она права: тело оживает.

Белла приходит с голубыми цветами. Вся в белом, в черных перчатках. Я пишу ее портрет.

Однажды, утомленный нескончаемыми заборами Витебска, я пишу «Смерть». В другой раз — «Свадьбу». Но все время было ощущение: еще немного, и я весь покроюсь волосами и пеной.

Я слонялся по улицам, я искал и просил: «Боже, ты, сокрытый в облаках или за домом сапожника, сделай так, чтобы раскрылась моя душа, печальная душа лепечущего мальчика, укажи мне. Боже, мою дорогу. Я не хочу быть, как другие, я хочу видеть новый мир».

Дома разъяты — лопнули, как скрипичные струны, и все жители парят над землей. Семьи устраиваются на крышах. Краски смешиваются, превращаются в вино — и полотна мои желтеют…

Мне очень хорошо с вами со всеми. Но… Вы слышали что-нибудь о великих традициях, об Эксе, о художнике с отрезанным ухом, о кубах и квадратах, о Париже?

Витебск, я покидаю тебя.

Я сам не очень-то понимал, чего хотел — я, глубокий провинциал, откровенно говоря. Любя переезды, я вместе с тем только и мечтал, что остаться один в своей клетке. Я часто говаривал: мне всего-то и надо что клетушку с оконцем в двери, через которое мне давали бы пищу. С таким ощущением я совершал свои путешествия в Петербург, а позже — в Париж.

В Париже мне хотелось постичь все, особенно секрет мастерства.

Я видел его повсюду — в музеях, салонах.

Но, может быть, моя восточная душа сбилась с пути, может, бешеная собака укусила меня. Ибо не только в мастерстве я искал смысл искусства. Я видел перед собой иных богов. Я не хотел больше думать о классицизме Давида, Энгра, о романтизме Делакруа, о кубизме и переднем плане на полотнах сезанновских учеников. Меня осенило: мы все еще бродим вокруг да около предмета, боясь погрузиться в хаос, разбить, разрушить привычное.

На следующий день по приезде я пошел в Салон Независимых.

Я проник в самое сердце французской живописи 1910 года. Я был захвачен. Никакая академия не могла бы дать мне все то, что я вбирал в себя на выставках Парижа, в его музеях, с его витрин.

Прожив некоторое время в тупике дю Мэн, я перебрался в другую мастерскую, которая все-таки была мне по карману,— в «Улей». Так называлась сотня мастерских, окруженных маленьким садом вблизи бойни на улице Вожирар. Здесь проживала артистическая богема со всех стран.

В то время как в мастерских у русских рыдала обиженная натурщица, у итальянцев звучала гитара и песни, у евреев — дискуссии, я в своей мастерской был один при свете керосиновой лампы.

Мастерская завалена картинами — холстами, которые, впрочем, были моими скатертями, моими простынями, моими ночными рубашками, порванными на куски.

Два, три часа ночи. Небо голубеет. Встает рассвет. Внизу, невдалеке, режут скот. Коровы мычат, а я их рисую.

Так я бодрствую ночи напролет. Вот уже неделю моя мастерская не убирается. Мольберты, яичная скорлупа, пустые коробки из-под бульона по два су валяются где попало.

На досках соседствуют копии Эль Греко, Сезанна, остатки селедки (которую я делил пополам — голову на первый день, хвост на завтра), и, слава Богу, корки хлеба.

Однажды в Париже я пошел на балеты Дягилева, чтобы повидать Бакста и Нижинского.

Подбежал Нижинский, похлопал меня по плечу.

Он торопится на сцену, где его ждет Карсавина: давали балет «Видение розы». Бакст по-отечески останавливает его. «Подожди, поди-ка сюда»,— и поправляет на нем широкий галстук.

Рядом Д’Аннунцио — маленький, с тонкими усиками — нежно флиртует с Идой Рубинштейн.

— Все-таки приехали? —бросает мне Бакст.

Я смущен. Ведь он не советовал мне ехать в Париж, предупреждал, что там я умру с голоду, и чтоб на него не рассчитывал.

Откровенно говоря, в эту минуту мне было неважно, придет Бакст посмотреть мои работы или нет.

Но он, уходя, сказал:

— Я приду к вам взглянуть, что вы делаете.

И однажды он пришел:

— Вот теперь ваши краски поют…

То были последние слова, адресованные профессором Бакстом своему бывшему ученику…

Один мой товарищ из «Улья» фабриковал картины и продавал их на рынке.

Как-то я спросил его:

— Может, и я смогу что-нибудь там продать?

Он рисовал дам в кринолинах на прогулке в парке. Это было не по мне. А вот пейзаж в стиле Коро — почему бы и нет? Я взял репродукцию Коро, но чем больше старался сделать «а ля Коро», тем больше удалялся от него и кончил «а ля Шагал»!

Товарищ лишь посмеялся надо мною. Велико же было мое удивление, когда годы спустя я увидел это полотно в салоне одного коллекционера…

На кубистов я взирал со стороны: «Пусть сколько угодно едят свои квадратные груши на своих треугольных столах!»

Несомненно, мои первые картины были несколько странны для французов. А я просто любовался ими. Может быть, думал я, мое искусство слишком безрассудно — пылающая ртуть, голубая душа, искрящаяся на холстах? И я мечтал: долой натурализм, импрессионизм, реалистический кубизм! Они сковывают меня…

Куда мы идем? Что это за эпоха, которая воспевает искусство техники и превозносит формализм? Пусть процветает наше безумие! Искупительная баня. Революция глубины, не только поверхности.

Не зовите меня фантазером! Наоборот, я реалист. Я люблю землю.

…А там — другое, легкое и звучное пламя. Блэз,, друг Сандрар. Хромовая блуза, чулки разных цветов. Морщины — следы солнца и нужды.

Искусство пылающей жидкости. Неистовство картин, едва рожденных. Головы, отдельные члены, летающие коровы.

Я вспоминаю обо всем этом, а ты, Сандрар?

Он был первым, кто пришел ко мне в «Улей».

Он читал мне свои поэмы, глядя в открытое окно, улыбался моим холстам, и мы оба смеялись.

…Вот мансарда Аполлинера, доброго Зевса. В cтихах он прокладывает для нас дорогу. Он выходит из своей угловой комнаты. Его широкое лицо озаряет улыбка. Его нос дико заостряется, глаза — добрые, загадочные — излучают волю. Он несет свой живот, как полное собрание сочинений, и ноги его жестикулируют, как руки.

У него много спорят.

В углу сидит маленький приятный человек. Аполлинер подходит к нему, тормошит:

— Знаете, что надо сделать, мсье Вальден? Надо организовать выставку вот этого молодого человека. Вы с ним не знакомы? Мсье Шагал…

Однажды мы с Аполлинером идем обедать к Бати на Монпарнас. По дороге он вдруг останавливается:

— Смотрите, вон Дега. Переходит дорогу. Он слепой.

Дега идет один, брови нахмурены, вид угрюмый. Идет большими шагами, опираясь на трость.

За столом я спросил Аполлинера, почему он не представил меня Пикассо.

— Пикассо? Вы хотите покончить жизнь самоубийством? Все его друзья кончали таким образом,— отвечает Аполлинер, как всегда, улыбаясь.

«Какой волчий аппетит», — думаю я, глядя, как он ест.

Аполлинер ел, будто пел, еда звучала у него во рту. При этом он успевал раскланиваться налево и направо. Знакомые — со всех сторон.

— О! О! A! А! А!

Малейшая пауза — он опустошает бокал, утирается салфеткой.

Обед закончен, пошатываясь и облизывая губы, мы отправляемся в «Улей».

Я не решаюсь показать свои полотна Аполлинеру:

— Я знаю, вы вдохновитель кубизма. Но я стремлюсь к другому.

— К чему другому?

Мне становится неловко.

Импрессионизм и кубизм мне чужды. Искусство должно быть состоянием души. Душа у всех священна, у всех двуногих во всех точках земли. Свободно только честное сердце, неподвластное чужой логике, чужому рассудку.

Аполлинер садится. Он пыжится, краснеет и, улыбнувшись, шепчет: «Сюрреализм!»

На следующий день я получил от него поэму, мне посвященную.

Как проливной дождь, бьет смысл ваших слов.

Сегодня вы, конечно, грезите об акварелях, о новой живописи, о поэтах, обиженных судьбой — обо всех нас, за кого вы некогда замолвили слово.

Забыта ли или все еще с нами его сияющая улыбка на мертвом лице?

…Дни мои тянутся на площади Конкорд или около Люксембургского сада.

О, если бы мне удалось, оседлав химеру Нотр-Дам’а, прочертить путь в небо!

Париж, ты — мой второй Витебск!

Я, волнуясь, вернулся в Витебск.

Я написал серию «Витебск. 1914». Я рисовал все, что попадалось на глаза. Рисовал через окно, никогда не выходил на улицу с ящиком красок.

Вот за столом перед самоваром сидит тихий согбенный старик.

Я спрашиваю его глазами: «Кто вы?»

— Как?! Вы меня не знаете? Вы никогда не слышали о проповеднике из Слуцка?..

— Тогда, прошу вас, приходите ко мне. Я сделаю из вас… Как бы это сказать?..

Как ему объяснить?

Он входит, садится на стул и вскоре засыпает.

Видели вы старика в зеленых тонах, которого я написал?

Это он.

Мимо нашего дома проходит другой старик. Седые волосы, угрюмый вид. За спиной мешок. Смеет ли он хоть молить о милостыне? Он молчит. Такой входит и тихо стоит у двери. Стоит долго. И, если ему ничего не дают, уходит, как пришел, не проронив ни слова.

Вы видели моего молящегося старика? Это он.

Я рисовал, рисовал и… в конце концов, в один дождливый вечер очутился под брачным венцом — все было, как на моих картинах.

Но этой церемонии предшествовала долгая комедия.

Родителям и многочисленным родственникам моей… да, да, моей жены не нравилось мое происхождение. Еще бы: мой отец — простой приказчик, а дед…

А это семейство — подумать только! — владело в нашем городе тремя ювелирными магазинами. В витринах сияли и переливались разноцветными огнями кольца, броши и браслеты. Отовсюду звонили часы и будильники. Мне, привыкшему к другим интерьерам, все это казалось неземной роскошью.

У них три раза в неделю пекли огромные пироги с яблоками, сыром, маком, при одном виде которых я обмирал. И по утрам, к завтраку, подавали блюда с этими пирогами… А у нас дома — простой натюрморт а ля Шарден. Их отец наедался виноградом, как мой — луком, а телятина, которую у нас приносили в жертву только раз в год, в канун Великого Прощения, не сходила у них со стола.

У меня нет больше сил говорить об этом. Кружится голова.

Мать моей невесты говорила ей:

— Послушай, мне кажется, он даже красит щеки… Что это за муж — мальчик розовый, как девушка? Он никогда не сумеет заработать на жизнь…

Но что делать, если ее дочь меня любит…

— Да еще художник!

— Что люди скажут?!..

Так честили меня в семье моей невесты, а она по утрам и вечерам приносила в мою мастерскую сладкие пироги, жареную рыбу, кипяченое молоко, яркие, разноцветные лоскуты и даже доски, которые служили мне мольбертом.

Я открывал окно — голубой воздух, любовь и аромат цветов наполняли комнату с ее приходом. Вся в белом или вся в черном — она еще долго летала на моих полотнах, паря над моим искусством. Я ни картины, ни рисунка не мог закончить, не спросив у нее: «Да или нет?»

Велика важность — ее родители, братья. Бог с ними!

Бедный мой отец!

— Пойдем, папа,— говорю,— на мою свадьбу.

Он, так же как и я, предпочел бы пойти спать.

Стоило связываться с людьми такого высокого пошиба?

Придя с большим опозданием в дом своей невесты, я нахожу в сборе весь синедрион.

Жаль, что я не Веронезе. Вокруг длинного стола — главный раввин, мудрый старик, хитроватый, сидит с величественным видом толстого буржуа, и вся компания евреев поскромнее, чьи кишки уже бурчат в ожидании моего прихода и… обеда. Какой же обед без жениха! Я прекрасно это понимал, и они меня забавляли.

Пусть этот вечер будет самым важным в моей жизни, и если сейчас — без музыки, без звезд и неба, на фоне желтой стены, под красным балдахином — меня все-таки женят, что мне за дело до этих обжор!

Их друзья и знакомые конфузятся, узнав, что я — художник.

— Впрочем, кажется, он уже знаменит. Он даже деньги получает за свои картины. Вы это знаете?

— Что вы говорите?! А слава и почет?..

— Но кто его отец?

— А я знаю?..

Как я потом жалел, что глупая робость помешала мне дотронуться до бесконечных вкусных блюд, до гор фруктов, винограда, украшавших свадебный стол.

Над нашими головами струились благословения, вино, а, может, и проклятия.

Я потерял рассудок. Все кружилось вокруг меня…

Наконец мы одни в деревне.

За лесом луна. Свинья в хлеве, лошадь за окном. Небо лиловое.

К полудню наша комната приобретала вид гениального панно из больших салонов Парижа.

Но гремела война. И Европа для меня закрылась.

Нарком Луначарский, улыбаясь, принимает меня в своем кабинете.

Я уже встречался с ним однажды — в Париже, незадолго до войны. Он приходил в мою мастерскую в «Улье» посмотреть картины, чтобы написать статью в газету.

Я тогда говорил Луначарскому:

— Главное, не спрашивайте меня, почему я писал в голубом и зеленом цвете, почему теленок видится мне в животе коровы…

И наспех показывал ему свои полотна. Он, молча улыбаясь, делал пометки в записной книжке. У меня было ощущение, что от этого визита у него останутся не лучшие воспоминания…

Но вот он торжественно утверждает меня в новой должности. ( Марк Шагал был назначен уполномоченным коллегии по делам искусств Витебской губернии.)

Я возвращаюсь в Витебск накануне первой годовщины Октябрьской революции. И мой город готовится к празднику, украшая улицы большими плакатами.

В нашем городе было много маляров. Я всех собрал — старых и молодых.

— Слушайте: я буду учить вас и ваших детей, закройте свои мастерские, кончайте свою мазню. Все заказы будут передавать в нашу школу, и вы распределите их между собой… Вот дюжина эскизов. Надо перенести их на большие полотнища и развесить там, где пройдет колонна рабочих с факелами и знаменами.

Маляры — бородатые старики и их подмастерья — принялись копировать моих коров и лошадей. И 7 ноября по всему городу раскачивались цветные полотна…

Шли рабочие и пели «Интернационал». Я видел их улыбки и убеждался, что они меня понимают…

Глаза мои горели административным пылом. Меня окружали ученики, из которых я в двадцать четыре часа собирался сделать гениев. Я из кожи вон лез, чтобы раздобыть необходимые для школы краски и материалы.

Я ходил на прием в Губисполком. чтобы добиться денег из отпущенных городу кредитов.

— Как вы думаете, товарищ Шагал, что важнее — срочно отремонтировать мост или дать деньги вашей академии изящных искусств?

Если бы не поддержка Луначарского!..

Наркомпрос приглашает меня преподавать в детской колонии «Третий Интернационал» в Малаховке.

Эти дети — несчастные сироты.

В лохмотьях, дрожащие от холода и голода, они скитались по городам, висели на буферах поездов, пока их, наконец, не собрали — тысячу из многих других — в детские приюты.

И вот они передо мной.

Дети сами вели хозяйство — по очереди готовили еду, пекли хлеб, кололи и таскали дрова для печки, стирали и латали. Они заседали на манер взрослых, обсуждали и судили’друг друга и даже своих учителей, хором пели «Интернационал».

Я обучал их искусству.

Я их любил. Они рисовали. Они набрасывались на краски, как звери на мясо.

Один из этих парнишек был постоянно одержим творчеством. Он рисовал, сочинял музыку и стихи. Другой выстраивал свое искусство как инженер. Некоторые предавались искусству абстрактному, другие приближались к Чимабуэ и искусству соборных витражей.

Долгое время я восторгался их рисунками, их вдохновенным бормотаньем…

Кем вы стали, мои дорогие ребята?

Когда я вспоминаю вас, мое сердце замирает.

Марк Шагал.

Перевод с французского Дубенской Л.

Иногда случается так, что личная судьба художника и его творческая репутация на какой-то срок словно бы расслаиваются и живут каждая отдельной жизнью, даже не пересекаясь. С Шагалом в середине десятых годов произошло именно так. В начале июня 1914 года он присутствовал на вернисаже своей первой персональной выставки в берлинской галерее «Штурм», устроенной крупным немецким маршаном Хервартом Вальде-ном. Вообще-то это была рубежная веха в биографии мастера — до экспозиции в «Штурме» его редко выставляли, очень мало покупали, наконец, почти не упоминали в критических статьях и обзорах. А после берлинской выставки Шагал сравнительно быстро становится признанным авторитетом — его произведения начинают коллекционировать, его имя год за годом все чаще называют в ряду тех художников, которые определяют стиль и характер современного изобразительного искусства. У него даже появятся подражатели, а вскоре кто-то сочтет витебского мастера одним из основателей и лидеров нового направления — экспрессионизма.

Уехав на родину. Шагал довольно долго ничего об этом не знал. Он совершенно не представлял себе, что его парижский подвиг дал свои плоды. Из Берлина художник едет в свой Витебск, вовсе не ощущая себя «всемирным маэстро», каким он по сути уже стал. Напротив! Ему казалось, что ничем особенным он похвастать не может. И родители его невесты Беллы Розенфельды, владельцы ювелирного магазина, глядят на жениха Марка по-прежнему свысока — сын селедочника, не имеющий респектабельной профессии, обеспеченного будущего… По обычному витебскому счету, подобное мнение выглядит вполне естественным и оправданным, и сам Шагал смиряется с -такой провинциальной шкалой ценностей. Пока его картины в Европе «трудятся», завоевывая славу своему создателю, сам он — по крайней мере внешне— ведет обычную жизнь ничем особым не примечательного витебчанина.

Впрочем, художник ничуть не предполагал надолго задерживаться у себя на родине. Однако жизнь рассудила иначе — в Европу Шагал вернулся только через восемь лет, когда пришла совсем другая эпоха, а сам он и пережил, и создал бесконечно много.

Конечно, когда по обстоятельствам начавшегося военного времени Шагалу отказали в выездной визе, он испытал острый шок. Но его мощный художественный темперамент не угас, плодовитость работы ни на миг не поддалась вялому ритму тусклых провинциальных будней. Изменилась лишь палитра настроений, а также весь сюжетный строй картин и рисунков.

Однако эти произведения составляют совершенно особую главу его художественной биографии, ничуть не повторяя ни робкие юношеские опыты, ни парижские видения Витебска. Находясь во Франции, Шагал изображал его как романтическое воспоминание. сохранявшее, конечно, многие конкретные реалии своего быта, но решительно отличавшееся от «оригинала». В сущности, парижские «Витебски» — это метафоры, где родной город узнаваем, но живет такой особой, абсолютно далекой от истинной повседневности жизнью, словно бы он привиделся во сне и все знакомое, привычное растворилось в сложных узорах полночной фантазии.

А теперь, ‘возвратясь домой„ художник изображает прежде всего реальные ситуации, натуральную обстановку, всамделишных витебчан. На первый взгляд может даже показаться, что он вообще открестился от всех своих чудачеств, фантастики, сложной и странной образности.

Но это, разумеется, обманчивое впечатление. Все вернется, и довольно скоро. Лишь какой-то срок Шагал после парижского потрясенного восприятия мира с несомненным удивлением и спокойно-созерцательным вниманием всматривается в мирно текущую, полудремотную витебскую жизнь. Насколько она не похожа на то, что он с таким неистовством и лихорадочностью изображал в парижские годы! Среди «документов» 1 есть семейные сцены, портреты близких, автопортреты. А также провинциальные ландшафты и жанры, выполненные в манере М. Добужинского и других графиков «Мира искусства» (таковы, например, «Витебск» 1914 года, «Московский банк в Витебске», «Церковь в Витебске», «Улица в Витебске» и несколько других однотипных произведений). Что, собственно, напоминает в них стиль «Мира искусства»? Отсутствие академической строгости рисунка, его набросочная, изящная легкость, пожалуй, еще и некоторый игровой оттенок, особенно в таких пейзажах, которые включают в себя жанровые мотивы. Впрочем, самый вид Витебска и его пригородов с их неказистыми постройками и неискоренимым налетом сельских обычаев (козы, свиньи, куры близ кривых заборов, простодушная горбатость улиц и прочее) не может не вызвать горестно-грустной насмешки у недавнего парижанина.

Но Шагал воспринимает провинцию, тем более витебскую, как нечто свое, близкое — для него это родина, пенаты, что-то бесконечно дорогое и близкое сердцу. Это прямо отражается и в характере восприятия провинциально-витебских видов, и даже в их изобразительной трактовке.

В картине «Дом в Витебске. Лиозно» Шагал ничуть не приукрашивает убогую местечковую панораму — покривился двухэтажный кирпично-деревянный домишко, унизанный вывесками торговцев и ремесленников, скучают у открытых входов обитате-

ли, серое небо нависло над этой недвижной, словно навсегда замершей жизнью. Но автор ничуть не отдаляет себя от нее, чужд насмешки, словно растворяется в этом привычном, взрастившем его быту. Он видит в нем нечто родственное и привлекательное, передавая это не только сюжетными оттенками, тихой мелодией устоявшейся и по-своему доброй повседневности, но и характером живописи, ее умиротворенно-прозрачными тонами.

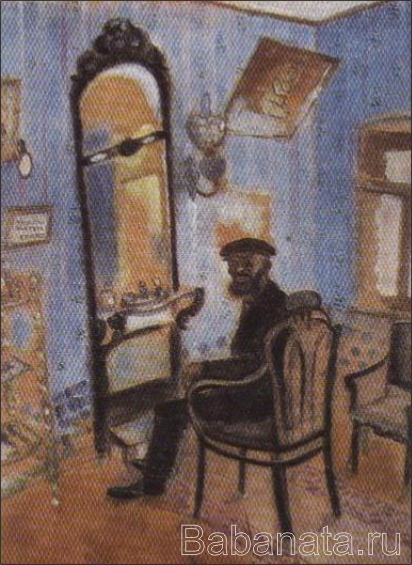

Парикмахерская. 1914 год.

Еще острее и проникновеннее подобные интонации звучат в «Парикмахерской», которая кажется прямым продолжением «Дома в Лиозно». Словно бы художник пригласил зрителей последовать за ним в одну из дверей, над которыми красуются вывески. «Парикмахерская Шагала», естественно, такая же жалкая, как весь облик местечка. Обстановка тут грошовая, объявление на стене («абонеты платят вперед») нелепо и безграмотно, да и сам владелец этого неказистого заведения, дядя Зуся, худой и изможденный, угрюмо поджидающий клиентов,— «маленький человек» с убогой и бесталанной судьбой. Но еще Тугендхольд очень тонко заметил в картине «покорную, смиренную любовь». Он писал, что этот интерьер — «один из лучших <…> виденных мной на выставках последних лет <…> провинциальная парикмахерская, проникнутая кротким солнцем, пыльным воздухом и жалкой улыбкой дешевых обоев»».

Именно так. «Смиренная любовь» даже утишила на какой-то (недолгий, впрочем) срок мятежно-лихорадочное клокотание страстей и дерзкий замах на мировую проблематику у недавнего обитателя «Ля рюш». «Россия, нищая Россия»… «Мой Витебск, мои заборы»… Эти мысли и чувства нахлынули. заставив забыть все остальное. В том числе и формальные новации типа кубистических. Картина написана в очевидных традициях русского повествовательного жанра рубежа XIX—XX веков. Но, конечно, есть тут и отличительно-шагаловские качества — слегка бормочущая сбивчивость, неровность изображения (которую при желании можно считать отголоском «примитивизма» или доверчивой «детскости», но уж слишком возвышается над ними живой, искрящийся артистизм) и дивная его просветленность. Как добивается мастер этой напоенности светом каждой частицы композиции — трудно сказать; уроки пленэризма Серова, Коровина, импрессионизма использованы в картине свободно и всесторонне. Но именно в этом тихом, льющемся и колеблющемся свете запечатлелись и любовь, и печаль, и нескрываемая растроганность автора, ощущающего себя сейчас блудным сыном, который вернулся после долгих странствий и припадает к коленам своих «стариков»…

Настроения такого рода развиты и продолжены в цикле пейзажей, причем живописная манера начала нового витебского периода наиболее законченна и четко выражена именно в них.

Несколько месяцев художник оставался упорным домоседом, даже тогда, когда принимался за создание витебских видов. «Я писал все, что мне попадалось на глаза,— рассказывает он в «Моей жизни».— Я писал из моего окна, никогда не прогуливаясь по улицам с ящиком для красок».

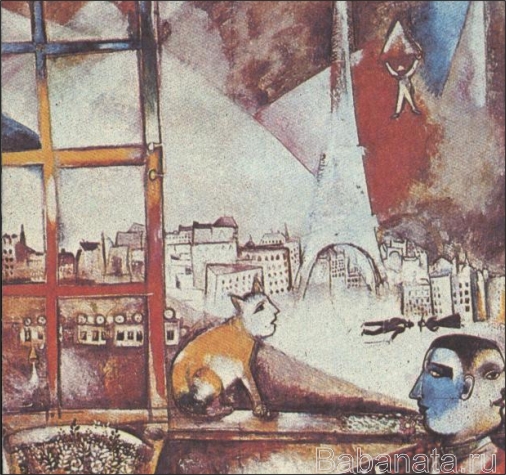

Париж из окна. 1913 год.

Если вспомнить совсем недавние лихорадочно-взбудораженные, полные удивительных перевертышей, чудачеств и парадоксов, парижские — в том числе видовые — композиции (ну, хотя бы в своем роде параллельный «Париж из моего окна»), то различие покажется просто неправдоподобным. Как успокоился взгляд, какой тихий елей пролился на беспокойную, мятежную душу! Деревянная оконная рама в картине «Вид из окна. Витебск» оказывается и четкой границей видения — никаких прыжков в бесконечность, сближений с мировым пространством и прочих высоких безумств. Обрамленное кружевными оборочками окно открывает сравнительно далекую, но совершенно безмятежную перспективу— заборы, палисадник с курами и теленком, дома, церкви… Застыли небеса, ничто не шелохнется, ландшафт кажется замершим на века, словно бы он и не виднеется через оконные стекла, а прямо нарисован на них. Этот запросто «вырезающий» кусок пространства композиционный принцип прямо-таки обескураживает у после-парижского Шагала — ведь что-либо похожее не встречалось у него уже и в петербургский период. Так, как он сейчас в Витебске, писали в девятисотые — начале десятых годов мастера «Мира искусства» или даже еще более пресные авторы из Союза русских художников…

Так, да не так. Даже произведения сравнительно кратковременного периода «документов» в большинстве случаев содержат особые шагаловские оттенки, решительно отличающие эти картины от полотен старого стилистического свойства. Подобные оттенки есть, конечно, и в «Виде из окна». Но еще лучше проследить их на примере холста «Улица в Витебске», неизвестного в мировой «шагаловедческой» литературе и обнаруженного мной в одном московском частном собрании.

По своему строю он полностью родствен «Виду из окна» — спокойный, умиротворенный взгляд неспешно разглядывает эту тихую, зеленую улицу, петляющую между деревянными домами, заборами и деревьями. Хотя дорога теряется ь глубине пейзажа, не возникает чувства влекущей дали: все начинается и кончается здесь, в этом малом, замкнутом, самому себе довлеющем провинциальном мире. Правда, по своей — почти автоматической в данном случае — привычке, Шагал сделал композицию неровной, даже слегка покачивающейся и вдобавок изгибающейся вслед за кривизной улицы. Но это вовсе не признак душевного волнения (кот. рое так характерно для всех недавних работ мастера), а скорее дань простодушию провинциального градостроительства, весьма далекого от строгой геометрии столичных планировок.

В чем же тогда — кроме настроения — состоит особый шагаловскнй оттенок, который так отличает этот холст от бесчисленных изображений дремотной и нелепой русской провинции? Секрет таится исключительно в живописи. Мастер так насытил светоносностью всю тональность картины. все переходы ее зеленых, синих коричневых цветов, что унылая заурядность недвижно-сонного витебского вида совершенно меняется. Любопытно. что хотя живопись этого полотна со всех точек зрения можно назвать пленэристской, импрессионистическая техника раздельного мазка тут не употребляется. Краски смешиваются в сложны к и динамических пропорциях, так что основной тон, сохраняя свое общее цветовое качество, беспрерывно меняет его интенсивность, напряжение, характер звучания. Пианисты такие изменения палитры назвали бы «мелкой техникой», имея в виду отделку малейших переходов в пассажах. В этой технике Шагал просто бесподобен, причем он никогда не сбивается ни на иллюстративную натурность, ни на орнаментально-декоративные приемы. Движение мазка следует за движением чувства, они всегда слитны, и это служит живой и прочной основой поэтической выразительности картины. Воплощенные ею настроения душевной умиротворенности, покоя, просветления (в прямом и переносном смысле) обладают, благодаря такой сложной*музыкальной магии живописи, замечательным богатством выражения.

Пожалуй, можно сказать, что вот именно в этих полотнах начала витебского периода, сделанных со спокойно-созерцательным размышлением. наконец-то явственно проступает основа личного живописного стиля Шагала. Из-за огромного множества наслоений в парижских экспериментах эта основа заслонялась, стушевывалась, выступала, так сказать. в чужом обличии—фовизма, кубизма, орфизма, иных постимпрессионистических манер. Все они воздействовали на художника иногда кратко, в других случаях более основательно и длительно, каким-то элементом входя в его стиль надолго или даже навсегда. Но. сидя перед окном в Витебске наедине с самим собой, никому не подражая и отбросив любые претензии, он словно исповедался самому себе в своих живописных предпочтениях. И что же? «Сотри случайные черты», как говорил Блок… Шагал прибегал и будет прибегать в дальнейшие десятилетия своего творчества ко множеству условных приемов, порой чрезвычайно эксцентричных и неожиданных. Однако основой его живописной речи, как она сложилась к середине десятых, годов, является впечатление от живой натуры. Художник мгновенно находит для него декоративно-цветовой эквивалент, достаточно точный, чтобы реальная модель изображения незатрудненно узнавалась, и •месте с тем абсолютно свободный, более всего тяготеющий к музыкально-ассоциативным началам. Для дальнейшего развития и артистической обработки этого эквивалента у Шагала всегда открытый путь—он может прибегать к любой фантастике, соединять что.угодно с чем угодно, показывать седьмое небо, рай, седую древность, странный сон и немыслимое мечтание… Но художник изъясняется только на языке конкретной предметности, применяя излюбленную и тончайше обработанную систему колористического и фактурного живописного построения.

Эта система в своей внешнестилевой форме вобрала в себя очень много составных элементов —от иконописи, народных картинок, городского фольклора вывесок до множества приемов и находок новейшего французского искусства. Но в ее глубинной основе, которая определяет общий характер восприятия и видения жизни, лежит эстетика русской живописи начала XX века в диапазоне от Левитана и Врубеля до Валентина Серова и Добужинского. Именно эта живопись составляет родовой исток искусства Шагала, который навсегда сохранит свое исходное, первородное значение.

Но, конечно, с годами, обретая зрелость, мастер, сохраняя неизменную связь с этим истоком, уходит от него чрезвычайно далеко. Его живопись абсолютно индивидуальна и не имеет никаких прямых аналогов ни в русском, ни в западном искусстве.

Примечательно, что в начале витебского периода, во второй половине 1914 года, Шагал выполняет огромную группу автопортретов. Это не просто самоизображения. К слову сказать, мастер вообще сравнительно редко обращался к портретному жанру — в молодости он иногда писал и рисовал своих родных и близких, а позже конкретные современники почти полностью исчезают из его произведений.

Но самого себя Шагал будет изображать в тысячах вариантов, по любому поводу, придавая свои черты и лирическим героям, и персонажам бесчисленного множества самых разнообразных сюжетов, включая фантастические, и кентаврам, и даже просто животным. Это не какая-нибудь маниакальность, а использование своих собственных черт как символико-схематической формулы, которая, однако, всякий раз изменяется в зависимости от показанных обстоятельств, настроений. образных оттенков. Так проявляется (наряду с прочим) в творчестве Шагала возрожденная им фольклорная традиция бесконечно варьируемых соединений типологических и индивидуальных начал, постоянной маски и живого лика.

Дворник. 1914 год.

В 1914 году Шагал еще не прибегает к такому соединению. Но он уже стремится через себя, через мимику и пластику своего лица, своей фигуры, их соотношения с окружающей обстановкой, наконец, через ритмические и красочные особенности композиций осознать и утвердить и самое общее мироощущение, и понимание роли художника в жизни, его призвания и назначения. Это похоже на театр одного актера, где один и тот же исполнитель попеременно предстает в различных обликах и ролях, доказывая свою душевную и актерскую многогранность. Ведь действительно: эмоциональный и даже сценический диапазон автопортретов мастера, написанных на протяжении очень краткого периода (всего лишь несколько месяцев!), весьма широк. Автопортрет с белым воротником из филадельфийского музея открыто классичен.

И как бы прямой контраст к такому невозмутимому и величавому «соседству .с классиками» — лукаво-шутовская мимика автопортрета из женевского собрания Ш. им Оберстега. Он весь построен на быстрых, ломких линиях и грациозных изгибах, его психологическая основа—дразнящая и насмехающаяся улыбка глаз и губ. Словно бы художник представляет себя каким-то фигляром, участником народно-балаганного зрелища. Недаром же этот автопортрет вызывает самые прямые ассоциации с «Акробатом» 1914 года, созданным еще под конец парижского периода, и с очень близким ему по характеру «Акробатом на трапеции», который написан чуть позже, уже в Витебске.

Из цикла «Цирк».

Стихия цирка, первые воспоминания о котором связаны у Шагала именно с его витебским детством, а может быть,- и с какими-то ранними впечатлениями изобразительного плана , впоследствии займет одно из центральных положений во всем творчестве мастера.

Но есть и другие, находящиеся в обширной зоне между этими полярными точками жанра. Художник видит себя то нарядно одетым провинциальным юношей, чей слегка прилизанный облик под стать изображенному на фоне витебской идиллии празднично убранному, очевидно, ожидающему гостей, родному дому (с дощечкой «Шагалъ» над калиткой); то несколько похожим на чудака в стиле персонажей «примитивов», бродящего по Витебску с палитрой в руке; то темпераментным романтиком, который, воздев палитру к небесам, едва ли не в лунатическом самозабвении пересекает площадь ночного города.

Пожалуй, самый значительный и глубокий в этом ряду автопортретов 1914 года — тот, который был подарен когда-то художником его близкому другу, писателю Илье Эренбургу (а теперь перешел по наследству к одной из его родственниц). Бесспорно, это один из шедевров молодых лет мастера, сложно уравновесивший в себе память о старых традициях и смелость новых приемов, натурность и метафору. Его основная экспрессивная сила—в колорите, который равно обладает и повествовательными аспектами, и музыкальным ладом.

Автопортрет. 1914 год

В чисто композиционном плане Шагал прибегает к неожиданному и остроумному приёму. Он изобразил себя стоящим у белой плоскости холста, который, наверное, установлен на мольберте (его не видно) и имеет форму усеченного прямоугольника — куска коричневой стены. Такое сопоставление делает пространство одновременно и конкретным и условным, ведь стена— чистая кулиса, ни с каким интерьером не соединена и воспринимается как знак, как часть чего-то бесконечного и всеобщего. В сопоставлении с ней фрагмент холста также выглядит скорее символично, чем описательно,—со своими легкими бело-голубыми разводами он похож и на окно, и даже на небо, в которое художник окунает свою кисть. Есть и еще один, более глубинный оттенок живописной формы: мастер нарочито не загрунтовал большую часть полотна, так что вязь его нитей проступает и в фигуре живописца, и в той бело-голубой плоскости, рядом с которой он находится. Что же тогда реально и что изображено? Все смешалось и слилось, происходит как бы игра зеркал…

У мастера сосредоточенный взгляд и решительный жест, но на его губах играет слегка ироническая улыбка. И одет он не в костюм или традиционную художническую блузу, а в странный голубой наряд с кружевными оборками. Что вспоминается? Да конечно же, те изображения шутов-акробатов, о которых уже шла речь и которые наряжены именно в такие же узорчатые одежды, только более пестрые и клетчатые!

Вот такое сочетание мудреца и шута, печального романтика и саркастического насмешника, внимательного наблюдателя натуры и дерзкого выдумщика, способного на любую эксцентричность, составляет основное содержание автопортрета, который вдобавок -существует одновременно и в скромном витебском интерьере, и в отвлеченном, не имеющем границ, пространстве.

Все это сложное и не лишенное странностей прихотливое сплетение разнохарактерных качеств объединено и гармонизовано дивным по своей красоте и тонкости колоритом. Мне вспоминается первое впечатление от этой картины, которая долгие годы стояла на мольберте посреди большой гостиной в московской квартире И. Г. Эренбурга. Словно какое-то тонкое голубое облако плыло над портретом! Вообще — у многих полотен Шагала есть одна трудно объяснимая, просто загадочная особенность: их колорит, проникая во все поры изображения, вместе с тем как бы выходит за его пределы, обретая своего рода стереоскопичность. Во всяком случае такое качество есть у этого автопортрета 1914 года — он просто окрашивает близлежащее пространство, которое неожиданно обретает колеблющуюся голубизну. В самом «теле» портрета эти голубые тона соседствуют с тепло-желтым цветом лица, который вольно и весело рассекается зелеными тенями на подбородке и пронзительной синевой зрачков. Красные пятнышки на палитре, которую мастер держит в руках, также вносят в эту спокойно-светлую гамму острый, интенсивный диссонанс. Так мягкая, прозрачная музыка колористической композиции портрета перебивается шутовскими бубенцами цветовых контрастов. Впрочем, они органично включаются в живописный симфонизм картины с ее глубокой и многосложной характеристикой человека и его творческого мировосприятия, которое балансирует между безусловностью натурных наблюдений и условной метафоричностью.

Автопортреты составляют центральную часть тех «документов» 1914 года, которые относятся к портретному жанру. Но есть еще довольно много других живописных и графических работ той же поры, связанных с семейным кругом: изображения родителей, бабушки, братьев, сестер, дядюшек.

Материнство. 1914 год.

Один из «документов» такого свойства — «Материнство». Я бы назвал его «Витебская мадонна». Она чуть опережает тот строй чувств, которым отмечен цикл произведений Шагала 1915—1917 годов и связан с его собственной влюбленностью, женитьбой, ощущением захватывающего счастья. Правда, «Материнство» — это пока еще не притча, не волшебная фантазия, а полная света и теплой интимности сцена повседневного. Милая, совсем юная мать, слегка изогнув еще не истрепанное жизнью тело, с невольной грациозностью отнимает от груди и собирается опустить в корытце своего тонконогого первенца. В картине есть оттенок некоторой иронии, с улыбкой показывающей черты неистребимой провинциальности,— этот кокетливый бантик в пышных волосах, этот край откинутого полога с его лубочными крестьянскими цветочками… Но насмешливость тут добра и сердечна, она почти полностью спрятана и растворена в чистейшей и радостно-светлой человечности сцены. И ничто так не поддерживает ее в изобразительном плане, как прозрачная тональность, сотканная из слегка окрашенного света. Яростная интенсивность парижского колорита сменилась в «документах» известной сдержанностью и просветленностью, которые, однако, не лишают цвет глубины и бесконечности. Впрочем, как мы увидим, почти одновременно мастер создает картины, где колористическая система выглядит совсем иной.

«Прямая речь», внеметафорическое построение образов употребляются Шагалом и во всех иных «документах», изображающих родных и близких.

Но странное дело! Буквально в те же месяцы и дни, когда писались и рисовались автопортреты, домашние сцены, изображения близких, наконец, виды из окон квартир, где жил и работал художник, создаются и «документы», обладающие совершенно иным характером восприятия жизни и изобразительными качествами. Стоило Шагалу лишь немного отдалиться от родных стен, как его взгляд становился жестким и острым, ласковый свет угасал и все окружающее представало отчужденным, странным, нередко тревожным и даже угрожающим. Ситуация подобного душевного «переключения» лежит на всем огромном материале произведений 1914 года.

Беженцы. (На прогулке) 1914 год.

Примечателен в этом плане созданный тогда цикл жанровых сценок уличной жизни Витебска, выполненных тушью. Каким мрачным и неприкаянным выглядит здесь любимый город художника; Людские фигуры кажутся какими-то бесплотными привидениями. А рисунок «На прогулке» (иногда его называют «Беженцы») содержит даже оттенок жестокой фантазии — впереди идет какой-то карлик на крохотных кривых ножках, мужчина в центре держат в руках «кентаврического» кота (похожего на такой же персонаж в картине «Париж из моего окна», 1918); прижимающая к груди ребенка женщина, замыкающая шествие, закутана в какой-то странный, словно монашеский платок. Вся сценка представляется чем-то вроде ночного кошмара. Сходное впечатление оставляет и рисунок «Витебск. Группа людей», где само движение маленькой Процессии пронизано смутной тревогой.

Витебск. Группа людей. 1914-1915 годы.

Многие другие изображения витебской повседневности внешне спокойнее и не так мрачны, но оттенок странности, быть может, и душевной отягощенности в них почти всегда очевиден. Так, в рисунке «Улица в Витебске» нет деформаций и угрожающей темноты ночного фона, но отчего так сутулятся и горбятся прохожие? Куда исчезло то ощущение просветленности, которым пронизаны все «родственные» сюжеты?

Подлинным взрывам драматизма представляется весь обширный «военный» цикл рисунков и картин Шагала, также относящийся ко второй половине 1914 года: Германия объявила войну России 19 июля по старому стилю (I августа по новому).

Первая мировая война буквально ворвалась в жизнь и творчество Марка Шагала. Он ее не ожидал (как конкретную ситуацию политического свойства, ибо вообще-то тревожные предчувствия пронизывали многие его произведения), ни в малой мере не соразмерял свои план),) с возможностью ее возникновения. Вдобавок, находясь в провинции, художник оказался вдалеке от центров всех событий и конфликтов, погруженный в частные и профессиональные дела.

Это, однако, ни в малой мере не означает, что Шага д был вообще равнодушен к общественной динамике времени. Вовсе нет! Он всегда переживал ее чутко и остро. И уже через несколько лет. в революционные годы, его гражданский темперамент развернется в полную силу. Правда, до этих лет исторические реалии скупо отражаются в его произведениях, чьи сюжеты обычно ограничены кругом личных наблюдений и переживаний, а также поэтическими метафорами общего мироощущения. Но по-своему, на языке искусства художник всегда отзывался на жизнь и настроения времени. А с самых первых месяцев после роковых выстрелов в Сараево Шагал уже не ограничивался эмоциональной ассоциативностью, а соединил ее с прямым изображением персонажей и ситуаций военного времени. Ведь Витебск находился недалеко от фронтовой зоны, через него шли дороги к театру военных действий, так что художник мог видеть своими глазами их участников (русских солдат и австро-немецких пленных). Он вспоминает, что видел «поезда, переполненные солдатами», вдыхал «запах фронта, резкое дыхание селедок, табака, вшей. Я слышал, я чувствовал бои, канонаду<…> война грохотала во мне»».

Остродраматичное, в известных аспектах трагичное восприятие событий первой мировой войны, отразившееся и в воспоминаниях, и — особенно — в произведениях Шагала, явственно перекликается с настроениями виднейших представителей интеллигенции России в ту же пору.

Поначалу это было чувство огромной душевной потрясенности. «Я навсегда запомнил тот летний день,— вспоминает о 1914 годе долголетний друг Шагала Илья Эренбург.— Часто говорят, что значит в жизни человека первая любовь. А то была первая настоящая война — и для меня и для людей, меня окружавших <…> Никто из нас не знал, что такое война <…> первая мировая война разразилась внезапно—затряслась земля под ногами» .

Когда же война развернулась и затянулась, восприятие происходящего, жизненной ситуации и в России, и в других странах воюющего мира стало приобретать у русских интеллигентов все более мрачные, трагические краски. «Вся современная жизнь людей есть холодный ужас, несмотря на отдельные светлые точки, ужас надолго непоправимый,— пишет Александр Блок в одном из писем 1916 года.— Я не понимаю, как ты, например, можешь говорить, что все хорошо, когда наша родина, может быть, на краю гибели, когда социальный вопрос так обострен во всем мире, когда нет общества, государства, семьи, личности, где было бы хоть сравнительно благополучно».

Совершенно очевидно, что обстановка военных лет внушила Блоку (как и многим другим русским интеллигентам) мысль о всеобщем кризисе цивилизации, который принял тотальный характер. Ужасы жестокой и кровавой битвы, когда «встают из могильных курганов, мясом обрастают хороненые кости» (Маяковский), при этом оказываются не локальным эпизодом, а наглядным выражением этого кризиса. Отсюда— безотрадность, угнетенность настроений, мрачность видения. •

Смоленская газета. 1914 год.

Печать «холодного ужаса», о котором писал Блок, лежит на всех шагаловских произведениях 1914 года, связанных с военной темой. Как бы переходом к ней от сюжетов семейного круга служит картина «Смоленская газета». В ней показан такой же тихий витебский интерьер, как и во многих других домашних «документах». Но двое дядей художника, сидящих за столом, потрясены, и это выражение во всем их облике. Идущий от Михаила Ларионова прием введения в живописную композицию слов и надписей использован тут сугубо сюжетно: по-детски кривыми буквами на изгибающемся газетном листе начертано: «Смоленский вестник. Война». И ничего больше. Персонажи картины остро переживают это известие. Старик справа угрюм и озабочен, его патриархальный вид наталкивает на далекие исторические параллели, словно сопоставляя новое жизненное испытание с трагедиями и катастрофами национального прошлого. Господин в котелке слева, куда более современный и светский, явно не интересуется ни сопоставлениями с прошлым, ни философическими размышлениями: он, однако, лихорадочно ощущает, что произошел некий надлом жизни и (почти буквально!) ломает голову над тем. что же будет наилучшим выходом в сложившейся ситуации. Картина выдержана в относительно светлых желто-зеленых тонах, но в ней уже заметались тревожные тени.

Они резко сгущаются во всех остальных произведениях на военные сюжеты. «Газетная» фабула варьирована еще в двух произведениях. Рисунок, изображающий витебского продавца газет (он прижимает к груди листок, на котором огромные буквы просто кричат: Война), построен на острейшей деформации. Черты худого лица старика газетчика смещены: запечатленные рвущимися, сталкивающимися линиями, они полны тревоги и тяжких предчувствий. Этот рисунок, очевидно, был портретным эскизом к картине с таким же названием («Продавец газет»). Портретная характеристика здесь практически такая же, но фигура газетчика, разносящего вести о войне, всажена в вечерний витебский пейзаж, драматически-экспрессивный. Темная мостовая, по обочинам которой сутуло громоздятся дома и собор, буквально врезается в багровое зарево горизонта. Этот открытый цветовой контраст усугубляет тревожное настроение центрального персонажа, придает всей композиции трагическую масштабность.

Продавец газет. 1914 год.

Особой резкости и жесткости это ощущение «холодного ужаса» войны достигает в серии рисунков 1914 года тушью и пером. «Раненый солдат», пожалуй, самый экспрессивный в их ряду. Любопытна техника исполнения: художник закрашивает поверхность листа черной тушью, оставляя пробелы. Они не пройдены дополнительно белилами. но так резко вырываются из темного фона, что кажутся слепяще-светлыми. Так и в этом листе: оставленные белыми бинт на перевязанной голове солдата, его глазницы (причем одна из них мертвенно-пуста), складывающиеся в кривую, злобную улыбку губы выступают из черной массы основной части рисунка чрезвычайно остро, как молнии из тучи.

Раненый солдат. 1914 год.

Так выражено все отношение к идущей войне, ее мраку, ужасам, позорной бессмыслице. Как не вспомнить в этой связи почти одновременно написанные строки Владимира Маяковского:

«Никто не просил,

чтоб была победа

родине начертана.

Безрукому огрызку кровавого обеда

на черта она?!»

Все же эта «черная» серия военных рисунков с их колючей жесткостью заметно выпадает из общего эмоционального строя произведений Шагала второй половины 1914 года. В нескольких живописных произведениях той же поры он даже пытается как-то мягче взглянуть на ту же тематику. Критика это заметила и оценила. «„Военные» произведения Шагала,— писал Я.Тугендхольд,— могут не нравиться, но ценно то, что там, где другие художники славословят железные и деревянные красоты, он чувствует лик человеческий. В наши дни <…> особенно важно искусство, в котором есть любовь к миру и человеку, есть лирика». Все это очень глубоко и прозорливо замечено. Великое и драгоценнейшее качество — «чувствовать лик человеческий» и испытывать «любовь к миру и человеку»,— по сути дела, коренные и неизменные качества произведений Шагала. Они сохранятся во всем его искусстве даже при труднейших поворотах истории и личной судьбы мастера.

Но проявление этих качеств в творчестве мастера многоразлично и своеобразно. И суть дела не только и не столько в особенностях стилевых оттенков его работы, а в грандиозно-философском охвате всеобщей концепции Шагала, как она представляется в своем завершенном и целостном виде. «Вселенское» чувство мира, впервые пробившееся в шагаловских произведениях петербургского периода и получившее высочайший взлет в его парижскую пору 1910—1914 годов, не оставило художника и по приезде в Витебск (а также, разумеется, и позже). Родные провинциальные впечатления оказались для него чем-то начальным и исходным в общем мировосприятии, каким-то первичным модулем человечности. Шагал естественно приобщился к витебскому окружению, полюбовался им, но и в нем увидел отзвуки и отблески мировых парадоксов, могучей власти преобразующих сил, которые — по его внутреннему чувству — должны сформировать новую мировую гармонию. Целая группа витебских картин 1914 года образует ее высший ряд, полностью отходящий от спокойной повествовательности и «прямой речи» обычных наблюдений.

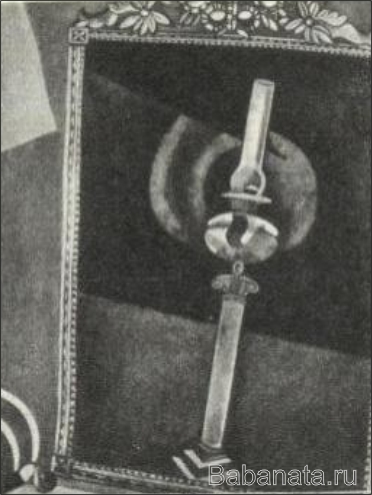

Часы. 1914 год.

К самым широким обобщениям и абстракциям, полным парадоксальности. Шагал всегда идет, отталкиваясь от самых простых и обычных деталей и персонажей повседневного. Для витебского цикла это особенно характерно. Казалось бы, что может быть более обыденным по сюжету, чем «Часы» 1914 года, запечатлевшие обиходнейшую деталь витебского быта? Между тем это одна из таких картин, которые определили целую систему художественного миросозерцания не только в творчестве Шагала, но и в искусстве XX века.

Прежде всего решительно смещены и поставлены в обратно пропорциональные соотношения привычные реалии жизни. Сидящая у темного ночного окна фигурка (несомненно автопортретная) кажется крохотной по сравнению с расположенными в центре композиции часами, занимающими всю пространственную вертикаль.

Это взаимоотношение вызвало несколько однолинейное истолкование у критиков нескольких поколений. В уже цитированной статье Я. Тугендхольд писал: «<…> при виде этого гигантского и неумолимого маятника времени и этой бездонной ночи за окном и такого маленького перед лицом вечности человека вспоминаешь и Бодлера, и Эдгара По, и тютчевский «часов однообразный бой, томительную ночи повесть». Такое остро и образно выраженное первым рецензентом картины ее восприятие сохраняется многие десятилетия.

Но художник видит и утверждает в окружающей жизни века не столько алогизмы, сколько новую логику, ждущую понимания и истолкования. В «Часах», так же как и во многих произведениях парижского периода. Шагал передает свое глубочайшее убеждение, что мир сдвинулся со своих привычных осей и при этом вечные категории жизни, незаметные за монотонно установившимся ходом повседневного, вдруг как бы вырвались наружу и громогласно заявили о своей значительности и власти. Потом, возможно, сложатся новые закономерности и все станет на свои места, только в каком-то измененном виде. Но пока что обнажились и пришли в необычное движение внутренние механизмы бытия. Отсюда и появление странных парадоксов—таких как в «Часах» Третьяковской галереи. Обычная натурная деталь — фигурка у окна — сопоставляется с материализованным символом времени. Эти часы вовсе не угрожают размышляющему у окна витебчанину, они просто существуют в ином духовном пространстве, чем он. Часы как предмет оказываются тут вместилищем метафоры Времени, управляющего динамикой всего мира.

Любопытно, что Шагал никогда не изображает и тем более не культивирует чувство потерянности человека в этом мире обнаженных и пришедших в необычное движение стихийных первоначал. Скорее художнику свойственны созерцательные размышления и рефлексии по этому поводу, которые посвящены даже не столько отысканию нового места людей в преображающейся на глазах ситуации, сколько весьма своеобразному ощущению очеловеченности всех сил жизни, включая самые общие и отвлеченные. В «Часах» так воспринимается Время, а если чуть забежать вперед, то в рамках того же витебского периода, только в 1915 году, мастер на подобный же лад трактует Пространство. Я имею в виду картину «Зеркало».

Зеркало. 1915 год.

К слову сказать, мотивы зеркальных отражений и игры зеркал были довольно широко распространены в русском искусстве начала XX века. Чаще всего, однако, они использовались всего лишь как прием дополнительного расширения пространства, позволяющего показать, что происходит в какой-то не видимой зрителю части интерьера. Именно такую роль играет зеркало, например, в знаменитом портрете Генриетты Гиршман. написанном в 1907 году В.А.Серовым, где в трюмо отражается изысканный будуар светской красавицы и угрюмый лик пишущего ее художника. Дальше подобных вариаций не шли и мастера «Бубнового валета» — напомню, к примеру. «Женский портрет с зеркалом» И.Машкова (1918, Свердловская картинная галерея).

Но русскому художественному сознанию в ту же пору раскрылись своего рода перепады пространств, в ходе которых происходят их сломы и сдвиги, образование новых взаимоотношений реальности и воображения. выход в область особого, духовного измерения повседневности. Подобные мотивы. кстати сказать, встречаются и в поэзии эпохи. Так. в «Зеркале» Бориса Пастернака (1917) пространство остранено. ибо «несметный мир <…> ломится в жизнь и ломается в призме», опрокидывается в трюмо «и не бьет стекла», всячески видоизменяясь «в гипнотической этой отчизне» Сходная трактовка «зеркального» мотива встречается и в русской живописи десятых годов. Классический пример этого — «Зеркало» Натальи Гончаровой (1912, галерея Бейелер, Базель). Зеркальная поверхность в этой картине отражает не только совсем неожиданные, по-особому характеризованные в цветовом плане предметы, но и какое-то пошатнувшееся, неустойчиво себя чувствующее, как бы заново складывающееся пространство. Несколько позже такие пространственные сдвиги, своего рода «игра пространств», появляются и у К.Петрова-Водкина (например, в «Натюрморте с зеркалом», 1918, Государственная картинная галерея Армении, Ереван: в «Скрипке». 1918, Государственный Русский музей).

Шагал ближе всего именно к такой, построенной иа «сдвигах», линии пространственных решений с использованием «драматургии зеркал». Но он идет много дальше своих русских художественных современников. Если в его «Часах» 1914 года время переставало быть открытым качеством жизни и, обретя материальный облик, становилось реальным персонажем, то в шагаловском «Зеркале» пространство уже не только оказывается геометрическим феноменом, но и насыщается особыми духовными качествами. Ведь виднеющаяся в глубинах зеркала покачивающаяся, окруженная лучами слияния керосиновая лампа — это не простое отражение находящегося на невидимой части стола предмета, но и его решительное, многозначное преображение. Ведь в зеркале показано вовсе не то, что оно должно было бы механически отразить по обычным правилам и законам. Это. в сущности, и не зеркало, а окно в иной мир, где реально существующая обстановка этого мира решительно видоизменяется и получает новый облик, новое значение.

Ключ к пониманию такой метаморфозы дает фигурка уснувшего за столом человека. Как и в «Часах», она просто крохотная рядом с размерами предметной части композиции. Но такие масштабные соотношения вовсе не означают человеческого ничтожества перед всесильной властью вечных начал, как это кажется многим критикам. Образная философия в этих картинах имеет совсем иной смысл. Материальная грандиозность предметов, оказывающихся конкретным воплощением времени и пространства, обозначает не их имманентное качество, а метафоры людского воображения. В «Часах» человек у ночного окна самозабвенно размышляет, в «Зеркале»—спит, но все остальное, что представлено в картинах,— плод их романтических видений. Художественная фантазия мастера все чаще начинает строить скаючно-остраненные и переиначенные проекции реального. В том-то и состоит характернейшее свойство этих проекций, что они никогда не представляют собой одни лишь вольные узоры мечтаний, а живут и дышат жизненной конкретностью, которая однако, получает метафорическое образное развитие, зачастую совершенно неожиданное и грандиозное по своей масштабности.

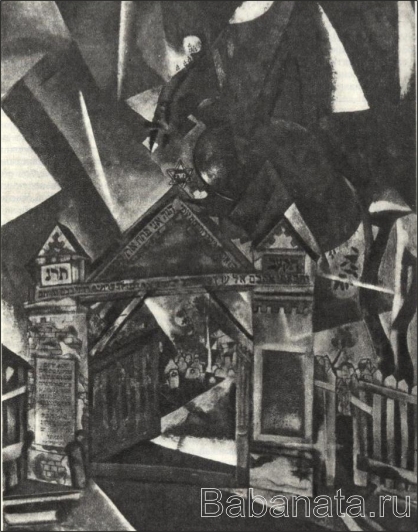

На таком необычном перекрестке полнейшей натуральности изображения и неожиданных взлетов фантазии находится группа классических картин ландшафта, цикла 1914 года, так или иначе связанных с национально-еврейской тематикой.

Старый Витебск. Этюд картины «Над Витебском». 1914 год.

Было бы обоснованно поставить в самом ее начале композицию «Над Витебском». Она имеет необычно большое для Шагала тех лет количество подготовительных эскизов и вариантов, что, несомненно, свидетельствует о ее особом для мастера, даже символическом значении.

Во всех вариантах основную часть изображения занимает подробнейше выписанный витебский пейзаж с видом заснеженной улицы и Ильинским собором справа. И вот на фоне такого буднично-прозаического ландшафта, сделанного, пожалуй, в манере Добужинского, появляется удивительная фигура старика еврея с дорожной клюкой в руке и мешком за плечами, который взлетает над всеми этими провинциальными заборчиками и домиками.

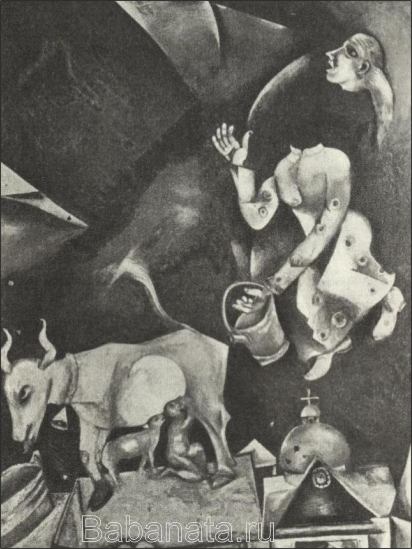

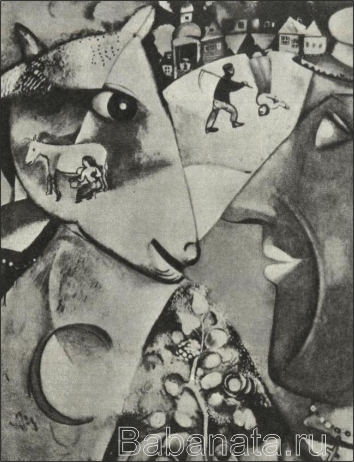

России, ослам и другим. 1911 год.

Летящие по воздуху люди и животные встречались у мастера и раньше, в нескольких картинах парижского периода (например, «России, ослам и другим», 1911; «Париж из моего окна», 1913, и другие). Нотам это были какие-то осколки лихорадочного сознания, расположенные в неопределенном пространстве без верха и низа. Здесь же все окружение спокойно и упорядочено, и именно поэтому фигура, отрываясь от вполне реальной почвы, кажется вздымающейся, начинающей далекий полет. Как следует трактовать такой удивительный и входящий в явное противоречие со спокойной прозой пейзажа фантастический мотив? Многие авторы склоняются к тому, что Шагал в этом случае варьирует классический сюжет неприкаянного странника — «Вечного Жида».

Но если это и верно, то отчасти. Конечно, какие-то отзвуки старинной легенды, наверное. звучали в душе художника, когда он писал картину «Над Витебском». Но ведь никакой иллюстративности в ней нет. Так же как и переноса в вымышленную обстановку, в предполагаемые, далекие от повседневных наблюдений обстоятельства. Напротив! Город изображен именно таким, каким художник наблюдал его из окна комнаты, нанятой им тогда у какого-то полицейского. Все дышит происходящей на глазах жизнью — следы от полозьев и проталины на снегу, зелень недавно покрашенной ограды, голый остов безлиственного зимнего дерева… И вот именно из этой-то рутины привычно и лениво текущих будней вырастает фигура взлетающего ввысь бородача с задумчивым, печальным лицом. В нем — скрытая суть мерно бегущих дней, их душа, их судьба, вбирающая в себя и глухую тоску неустроенной жизни, и историческую память веками гонимого народа. Но все-таки больше всего с этим символическим мотивом связано чувство движения к желанной цели — пройдет еще какой-нибудь год, и победа над земным тяготением станет в картинах мастера образным синонимом обретенного счастья.

Над Витебском. (Старый Витебск). Эскиз к картине «Над Витебском». 1914 год

В одновременном рисунке «Воспоминание», как и в картине «Над Витебском», мастер стремился найти символический образ вечного странничества и сделал это чисто по-шагаловски: изображен старый бородатый еврей, который, направляясь неведомо куда, тащит на плечах свой дом (его дверь открыта, у притолоки стоит какая-то женская фигура). «Все свое ношу с собой»! Древнее присловье в местечковом варианте!

Но важно это сочетание жанровой точности изображения (кстати сказать, дом на спине старика легко узнаваем — он почти точь-в-точь повторяет вид материнской лавки в полотне 1910 года «Свадьба» и нескольких других картинах) с поразительной по своей емкости метафорой. Дом на спине! Вся судьба родных мест и близких людей, все связанные с ними заботы, горести, надежды неотделимы от каждого мига жизни, каждого движения и поступка этого вечного странника. Таков очевидный смысл содержащегося в рисунке образа, явственно перекликающегося с характерами и житейским самосознанием персонажей рассказов и повестей Шолом-Алейхема. Впрочем, было бы сугубой ошибкой придавать этой метафоре (она впервые появилась именно в этом рисунке) только лишь «местечковую» локализацию. Она составляет исходный толчок для шагаловского переноса понятий, который мастер затем использует многократно, выражая этим изобразительным символом весьма различные жизненные аспекты—от судеб отдельных людей до больших общественных перемен (именно в таком плане эта метафора будет использована в одном из центральных произведений мастера, созданном в революционные годы,— об этом еще пойдет речь дальше).

Раввин с лимоном (День праздника) 1914 год.

Сходный перепад пропорций, но еще более условного, даже фантастического свойства, встречается в картине «Праздник» («Раввин с лимоном»). Художник с редкой для него точностью соблюдает ритуальные моменты изображаемого обряда. Сюжет композиции связан с древним осенним праздником урожая («кущей господних»). Обычай предписывал строить шалаш, что напоминало о тех временах, когда евреи скитались в пустыне после исхода из Египта. При молитве полагалось иметь в рук несколько растений; два из них — лимон (символ мудрости) и пальмовую ветвь (символ богатства и силы человека) Шагал вложил в руки раввина.

Однако было бы совершенно необоснованным видеть в «Празднике» еще один «документ», на сей раз связанный с религиозно-обрядовой стороной жизни евреев. ( внешней точности и натуральности изображения Шагал здесь вновь идет к «надреальному» (если использовать термин Аполлинер; как и в композиции «Над Витебском» аналогичных произведениях. Ошеломляют неожиданная фигурка раввина, с такой сказочной естественностью расположенная голове того же ребе, лучшее тому доказательство. Что, собственно, означает эта удивительная «двухэтажность»? Во всяком случае не пустое озорство или претенциозную игру в оригинальность. Художник ищет свой способ показать самоуглубленное размышление молящегося, его приобщение » древней легенде, и к высшим силам быт» Ради этого он взламывает рамки временно: и пространственного жизнеподобия, показывает фигуру одновременно в разных аспектах, что на свой лад расширяет грани духовного смысла образа, дает ему многоаспектность, намекает на близость и возможность чудесного.

Но все же двойственная природа образа более всего свойственна произведениям Шагала, выполненным в 1914 году и выходящих за пределы «документов». Эти произведения с одной стороны, возникали из впечатлений, связанных с конкретной натурой, а с другой — содержат изобразительные моменты смысловые конструкции свободно-метафорического свойства, решительно далёкие от иллюзии непосредственного виденния. Таковы «Часы», «Зеркало», «Над Витебском», «Праздник». Таковы, наконец, и знаменитые «старики» того же года, которые объединяют в себе все его разнородные художественные тенденции, выступающие в таком сложно-парадоксальном объединении.

Шагал рассказывает в «Моей жизни», что реальными прототипами «стариков» (так же как и «раввинов») были нищие, странники, бродячие проповедники, которых он встречал на витебских улицах и зазывал к себе в мастерскую. В «стариках», вслед за «раввинами», есть легко узнаваемые детали провинциального быта, черты очевидного сходства с натурщиками. И вместе с тем этo притчи, символы, даже сказания грандиозного масштаба.

В двух великих созданиях молодого Шагала— «Красном еврее» и «Зеленом еврее» — изображен один и тот же человек — некий «проповедник из Слуцка». Художник усадил его перед входом в свой дом на стул, и бродяга тут же погрузился в полудрему. Тогда живописец принялся за работу, с невероятной быстротой и энергией переходя от исходной натурной основы к образному откровению.

Красный еврей. 1914 год.