Серов Валентин

Серов Валентин

Валентин Александрович Серов является выдающимся русским художником. Творчество В. А. Серова — это живописные и графические портреты, пейзажи, картины на исторические темы, рисунки, наброски, иллюстрации к басням И. А. Крылова.

Валентин Александрович Серов является выдающимся русским художником. Творчество В. А. Серова — это живописные и графические портреты, пейзажи, картины на исторические темы, рисунки, наброски, иллюстрации к басням И. А. Крылова.

Греция стала ближе. Можно запросто купить по сходной цене билеты на чартерный рейс и махнуть куда-нибудь на Родос или Корфу. А там, поселившись у местных жителей, предаться вольной жизни с рыбалками и первозданными красотами, истоптанными великими бессмертными и безымянно канувшими в Лету. Эту варяжскую дорожку в перестроечное время заново проложили неуемные до впечатлений художники. Рецепт для всех, уставших от коллективных набегов, испробовала на себе и Елена Муханова, потрясшая на крутом историческом повороте Москву и Париж своими страстными соцартовскими персонажами.

А началось все гораздо раньше. Древние греки, приняв эстафету у египтян и ассирийцев, положили почин современной Европе. И тайна этой безлесной, выжженной солнцем земли с изъеденными средиземноморскими берегами и белокаменными руинами храмов до сих пор бередит наше воображение. С возрожденческих времен каждое новое поколение пытается найти частичку себя в той стране героев и богов.

Последие несколько лет стали праздником для любителей исторических странствий. С подачи греческой стороны в Москве и Санкт-Петербурге существует программа, исследующая связи двух культур. Была отдана дань античной литературе, библейским текстам откровений Иоанна Богослова, византийской иконописи, старинной картографии и географическим путешествиям.

Теперь настал черед выставки «Русские художники и Греция. XIX — начало XX века», разместившейся в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и подготовленной совместно с Государственным музеем изобразительных искусств им. А.С.Пушкина.

Романтический энтузиазм поэта Байрона вдохновил многих. В борющуюся с турками страну устремились художники. Первым русским живописцем, узревшим ландшафты свободной Греции, стал зачинатель отечественной пейзажной школы Максим Воробьев. В 1820 году вместе с дипломатом Д.В.Дашковым он отправился в плавание в «колыбель вкуса и искусств» вдоль берегов греческого архипелага. Его утончёные акварели — настоящее открытие и собраны вместе впервые.

В 1835 году уже другой русский дипломат, меценат и любитель античности В.П.Давыдов, организует целую экспедицию. Им двигало благородное стремление «сообщить моим соотечественникам виды прелестных стран и памятников Греции, снятых кистью наших лучших художников». С ним едут Карл Брюллов (только что закончивший в Италии известнейшую «Гибель Помпеи»), архитектор Николай Ефимов и другие любители старины. Гравюры запечатленных видов украсили «Атлас к путешествию В.Давыдова».

Троянские раскопки Г.Шлимана и А.Эванса разожгли любопытство нового поколения изыскателей. В начале 1880-х годов Василий Поленов заодно с Палестиной и Сирией посещает Грецию и привозит оттуда свои солнечные этюды.

И уж настоящими фанатами гомеровских преданий стали Валентин Серов и Лев Бакст. В 1907 году, всего за месяц поиска животворящего духа архаики, они создали серию уникальных натурных зарисовок. Позднее Бакст напишет воспоминания «Серов и я в Греции».

В разное время паломниками становились Иван Айвазовский и Алексей Боголюбов (но их работы на этот раз не смогли покинуть пределы Феодосии и Саратова). Вверял свои античные фантазии мрамору Сергей Конёнков. Соприкасаясь с мечтой о прекрасной стране богов и героев, и наше разрозненное цивилизованное сознание становится чуточку органичнее.

Впоследствии выставка отправится в Грецию — Афины, Крит и Салоники. Кстати, Салоники (откуда родом славянские просветители Кирилл и Мефодий) в этом году объявлены культурной столицей Европы. А в сентябре, в юбилейные московские празднования, уже в Кремле планируются еще одна экспозиция и международный симпозиум «Греческая культура и Москва». Некогда глубоко университетские откровения Сергея Аверинцева обретают ныне вполне мирские общедоступные очертания. И, наверное, не случайно, что конкурс по оформлению Парфенона к предстоящим международным легкоатлетическим соревнованиям в Афинах выиграл художник-постановщик Борис Краснов. Так давняя история российско-греческих взаимопроникновений делает еще один виток.

Елена Бизунова.

В нежнейшем человеке Серове замечали волчью повадку. «Я ведь злой»,— говорил Серов и называл себя скандалистом. Даже легенда о нем ходила, как о демоне, тяжелом, «ужасном, невоспитанном человеке».

«…приятно утром купить хорошую, свежую, душистую розу..»

Брал эту розу в зубы и шел, сосредоточенный, застенчивый, простодушный. Но жизнь не прощала ему простодушия. Хищное лицо сановника-буржуа, ряженное в сотни масок, с усмешкой и пренебрежением зорко следило за художником.

И Серов становился едким, даже «живая вода» музыки Моцарта не помогала ему, он впадал в глубокое молчание, его бледное лицо бледнело еще больше, голубые глаза «загорались». И тогда он был суров и непреклонен. Не хотелось ему быть судьей, беспощадно выносящим приговор, а приговор все же выносил, потому что считал: «надо тратиться». И тратился беспредельно.

…Долой кисти! Долой мольберты! Долой береты! Небрежно, кое-как намечена рубаха и прочее одеяние. Нам навстречу вырывается лицо, происходит процесс самоисследования: двойник на полотне оживает и вглядывается в своего создателя. Освещенное теплым золотистым светом лицо юного Серова — честного, сосредоточенного, думающего человека, уже, может быть, и растерявшего иллюзии, но не собирающегося поступаться своими принципами.

Это Серов, заклинающий себя «писать только отрадное» и создавший картины, которые помечены им в списке самых лучших его работ: «Веруша Мамонтова» и «Тамаша Симонович под деревом». Более известны они, как «Девочка с персиками» я «Девушка, освещенная солнцем». Молодой и неосторожный Серов словно задался целью — только в этих двух картинах исчерпать все самые яркие и сочные краски своей палитры. «Тогда я вроде как с ума спятил».

Тогда он еще беззаботно мчался по абрамцевскому саду вслед за двенадцатилетней Верушей Мамонтовой, азарт счастливой игры владел им. Восторженная пора беспричинного ликования среди прекрасных людей и прекрасной природы. Состояние очарования, даже потрясения отражают картины — в них отблески нравственного света и чистоты.

Серовские портреты не лгут и не льстят.

Иола Шаляпина.

«Не люблю мои портреты»,— говорил художник. Наверное, прежде всего о портретах «казенных», на которые жаловался: «Скучно». Но, вполне возможно, не любил он и другие портреты за муки, испытываемые им во время странствий по семи кругам Дантова ада души человека,в поисках истинного «я» своей модели. Ёще только ехал на очередной сеанс, а уже чувствовал себя в лихорадке нездоровья: «Каждый портрет для меня целая болезнь».

У портретов Серова забывается о том поте, которым, по словам К. Коровина, он «все брал». Его работа над картиной была изнурительна, бесконечна и оправдывалась лишь в том случае, если, как он считал, и после ста сеансов сохранялась свежесть одного.

Жуткий, выматывающий процесс понимания художником душевного мира своей модели; процесс, сравниваемый Асафьевым с мыслью совестливой и беспощадной. Мысль рождалась, утверждалась, запечатлевалась на полотне., «Каждый его. портрет,—говорил Шаляпин,—почти биография». Почти,— потому что все-таки довлело, царило его, Серова, понимание, резкое суждение о человеке. Чаше всего оно возводилось в абсолют. Портреты Серова сравнивали со страшным судом. Выморочный человек с беспощадным и непоколебимо-квадратным лицом. Обер-прокурор Святейшего синода К. П. Победоносцев, который, по словам А. Блока, «…над Россией простер совиные крыла». Он, презиравший «все, и что любил, и что ненавидел», словно смеется на портрете брезгливо-недобрым смехом. А царедворец С. Ю. Витте — лукав, услужлив — выстеливший этой услужливостью себе путь из самых низов к высотам власти.

«…сидел наверху у Серова,— чистосердечно, даже с некоторой обидой за нескладно потраченное время, записывает в своем дневнике Николай II,— и почти заснул».

Серов писал портрет царя и видел в нем провинциального капитана. Иногда, они разговаривали. Вряд ли эти разговоры были самодержцу по вкусу, иначе не стал бы он называть художника ужасным нахалом.

Николаю II портрет не понравился. Серов видел в провинциальном капитане потенциального убийцу. В портрете царя находили лукавство н лицемерие, считали его одним из «самых фантастических психологических прозрений»

— Да, да,— говорил о портрете Серов уже после событий революции 1905 года,— да детски чистые, невинные, добрые глаза. Такие бывают только у палачей и тиранов. Разве не видно в них расстрела девятого января?

Серов был человеком с незащищенной совестью. Совесть и поступок не разделял.

Мог вызвать на дуэль буржуа, оскорбившего его мать.

Поленова не припимают в передвижники — Серов выходит из Товарищества.

Серов с Поленовым совершают акт большого политического мужества — пишут письмо в собрание императорской Академии художеств, президент которой, великий князь Владимир Романов, командовал войсками в Петербурге и руководил расстрелами.

«Мрачно отразились в сердцах наших страшные события 9 января».

Серов выходит из состава действительных членов Академии художеств.

Его видят у Таганской тюрьмы, когда .там освобождают политзаключенных; у университетских баррикад; на крестьянском съезде.

Угрюмый и ненавидящий, он создает рисунки-шаржи, рисунки-дркументы.

«Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?» Массе демонстрации противостоят изломанные нетерпением фигуры казаков, вытаскивающие сабля из ножен и уже стреляющие. Дикий порыв офицера на скакуне — расправа

Солдатушки, браво ребятушки, где же ваша слава?

Солдатушки, браво ребятушки, где же ваша слава?

Серов всегда был гражданином. Он постоянно размышлял о назначении своего таланта.

Стригуны на водопое. 1904 год.

Стригуны на водопое. 1904 год.

В частности, и потому, что всегда жил на свете «крестьянский Серов», пронзительно любящий русскую деревню. Разве «Стригуны на водопое» не романтическая песнь? У сараев, на сероватом, чующем весну волнистом снегу — темные силуэты лошадей, четкие и запоминающиеся на фоне золотисто-лимонного вечернего неба. «Бабу в телеге» объявляли картиной сверхнациональной.

«Странною» любовью любил деревню Серов — и трогательно-восхишенной, и грустно-прощающей. Мы ощущаем эту любовь в «Октябре. Домотканово». В выбеленном осенью поле (больше всего нравилась художнику эта пора, когда собирается предзимняя грусть); в пасущихся лошадях; в сиротливо-озабоченно сидящем пастушонке Леньке.

Октябрь. Домотканово. Фрагмент.

Именно в Революцию создает Серов монументальные портреты людей, являющихся ее певцами и противостоящих силам мерзким, противоестественным,— Горького, Ермоловой, Шаляпина…

Портрет М.Н.Ермоловой. 1905 год.

Портрет М.Н.Ермоловой. 1905 год.

…В полной тишине сидел Серов на маленькой скамеечке в квартире Ермоловой на Тверском бульваре и писал портрет.

Это была встреча великих молчальников. Так называли актрису. А Шаляпин как-то сказал о Серове: «Длин-н-но его молчание».

Год — юбилейный: тридцать пять лет появлялась Ермолова на сцене. Ее жизнь, ее страсть, ее триумф. Мария Николаевна стояла на фоне зеркала, видевшего ее во многих ролях. Знал ли художник, кто всякий раз появлялся перед ним? Эмилия Галотти. Лаурснсия, Жанна Д’Арк, Сафо, Олена, Федра, Негина, Юдифь?

Или совсем необыкновенная женщина, с такой огромной силой убеждения и страсти произносившая со сцены: •«Средь мрака ненастного верьте чудесной звезде, вдохновенья»,— что людям, которые и жили средь мрака ненавистного, сама она казалась этой звездой, готовой сгореть, но дать людям как можно больше тепла н света.

Великая актриса была «поэтом свободы», символом театра революционного, театра правды, добра и борьбы.

Ниспадающее платье черного бархата обрисовывало величественную фигуру. В ней чувствовались укоризна и вызов. На портрете Ермолова упрямо и жертвенно стояла перед судом, но судила сама.

…«Смерть дорогого человека,— говорил Серов,— железным кольцом сдавливает сердце». С годами все больше и больше носит он на своем сердце таких колец. Умирают Веруша Мамонтова и Надя Дервиз. Художник горько рыдает над могилой Елизаветы Григорьевны Мамонтовой. Рисует П. М. Третьякова на смертном одре. Люди уходят— портреты остаются.

Но самое тяжелое, сдавливающее кольцо, — поражение революции 1905 года. С того времени навсегда «испортился» характер художника. Он стал Рыцарем Печального Образа.

«Как тяжело ходить среди людей

И притворяться непогибшим…».

Действительность, которая, по словам автора этих строк Александра Блока, ранее проходила «в красном свете», теперь стала заволакиваться вязким, гнетущим туманом. Боль, гнев, омерзение терзают душу художника: «Российский кошмар втиснут в грудь… впереди висит тупая мгла». Ему предлагают вновь написать портрет Николая II. «В этом доме я больше не работаю»,— срочно телеграфировал художник.

«У нас нет ничего настоящего,— писал историк В. О. Ключевской,— а все суррогаты, подобие, пародии…»

Настоящее накапливалось в глубине России, чтобы распрямиться и восстать в свое время. Серову не дано было знать о том.

Он все более и более становился «скучным Серовым», каким мы его видим на автошарже,— мрачный, в надвинутой шляпе, могучие плечи ссутулились, руки в карманах,— глухотоскующий.

В смерть Серова сначала никто не поверил. «Меня прямо опрокинуло»,— сказал М. Горький. Только на смертном одре увидели у художника «улыбку освобождения».

В. ЛИПАТОВ.

Из окон Петербургской Академии художеств Серов вместе с Поленовым и Гинцбургом 9 января 1905 года видел расправу царя с рабочими. Серов писал своему учителю Репину: «…Не забуду никогда — сдержанная, величественная безоружная толпа, идущая навстречу кавалерийским атакам и ружейному прицелу, зрелище ужасное… Невольное чувство уйти — выйти из членов Академии, но выходить одному не имеет значения».

Скоро в газетах появилось сообщение о выходе В. Поленова и В. Серова из состава императорской академии.

Гражданское мужество, неподкупная честность Серова были известны всем. «И, может быть, в нем был не столько художник, как ни велик он был в своем искусстве, сколько искатель истины»,— писал о Серове его ближайший друг Константин Коровин. Когда чиновники московского Училища живописи, ваяния и зодчества не допустили к работе из-за политической неблагонадежности Анну Голубкину, профессор училища Серов демонстративно вышел в отставку. Он считал, что Голубкина — «одна из настоящих скульпторов в России — их немного у нас». Это было после революции 1905 года, в период разгула реакции. Тогда же Серов в ответил на предложение одного предприимчивого друга сделать при царском дворе несколько портретов телеграммой: «В этом доме я больше не работаю».

Серов остался честным и в своей работе. А как это трудно портретисту, если он имеет дело с Нобелями, Победоносцевыми, Гиршманами, Голицыными или со светлейшими и царскими особами! Последние двадцать лет жизни Серова — почти сплошная, непрерывная борьба с заказчиками. Очень многие хотели увековечить себя кистью великого художника. Знали характер Серова, его всепроникающий глаз и все-таки шли к нему. От цепкого, исподлобья взгляда портретиста пытались скрыть свое нутро под светской маской, выверенной годами, старались не обнаружить своей духовной пустоты — и не удавалось.

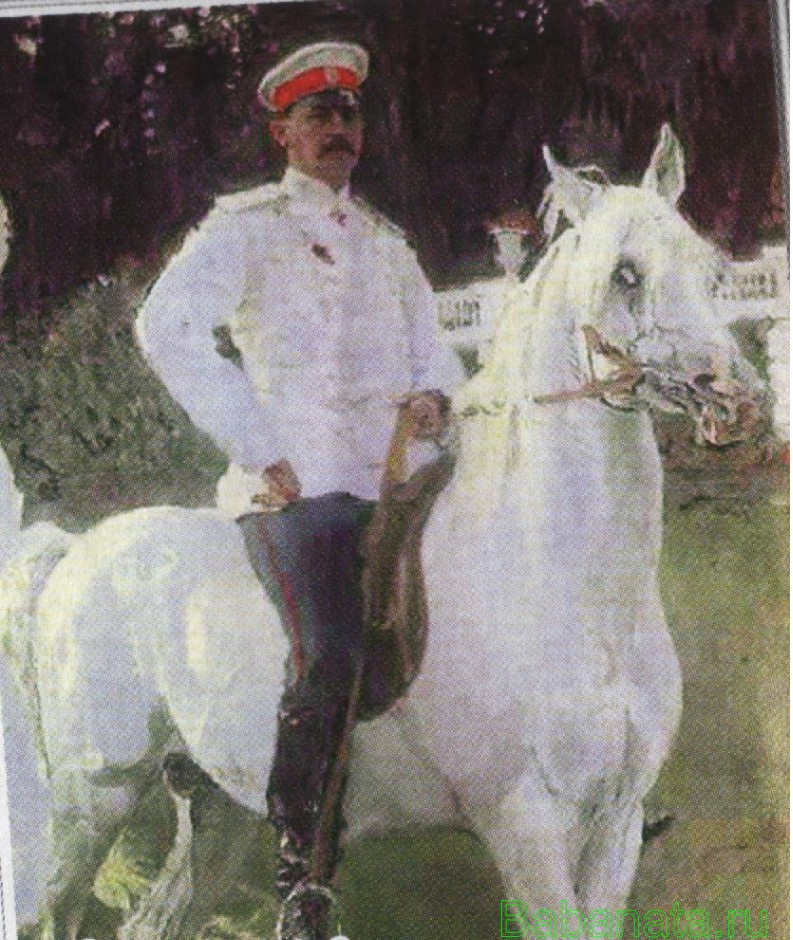

Апатичное холеное лицо ничтожного князя Юсупова, сидящего на чистокровном арабском жеребце, безликая личина князя Павла Александровича в блестящем кирасирском мундире, волчья повадка фабриканта Михаила Морозова — все видел Серов…

В течение нескольких минут художник схватывал сходство с оригиналом, но требовал… девяноста сеансов. Три месяца непрерывной работы. Тут, конечно, трудно скрыть что-то от портретиста. В какие-то мгновенья подлинный характер, натура должны проявиться. Таких мгновений Серов ждал, и они определяли философию его портретов.

При Серове как-то возник спор о «скованности» портретиста. Художник, задетый за живое, недобрыми глазами смотрел на спорщиков и затем сказал, что увлекается «не самым лицом индивидуума, которого пишет (потому что это лицо нередко бывает или пошлым или малоинтересным), а той характеристикой, которую он сам может сделать на холсте характеристикой этого человека, его душевным складом».

Критик Сергей Глаголь вспоминает, как однажды, выходя с выставки, столкнулся с Валентином Александровичем Серовым.

— Что,— спрашивает художник — понравилось?

— Нет.

— Почему?

— Есть что-то странное в портрете, точно какая-то раскрашенная деревянная кукла, а не человек.

Серов ответил:

— Очень вам благодарен. Я именно это и хотел сделать: эта женщина и в самом деле только красивая деревянная статуя.

Перед каждым сеансом Серов волновался, словно новичок. Даже в последние годы жизни он, сделавший сотни портретов, работал, как перед экзаменом. С некоторыми моделями надо было еще и разговаривать. Для художника такие беседы были мукой, хотя он умел вести светский разговор. Наработавшись до изнеможения, Серов с трудом добирался до дому и валился на кровать. А потом с горькой усмешкой рассказывал другу о семейке заказчика: «Остановится вот этак, в позе своего папа, этакий поросенок, дегенерат, и говорит: «А у мамы вы нарисовали глаз кривой. Она совсем не такая!» А потом подойдет еще кто-нибудь из семьи и подтвердит слова молокососа».

Художник уходил от таких заказчиков в зоологический сад. Серов нежно любил всяческое зверье; по крайней мере там все честно. Серовские иллюстрации к басням Крылова остаются до сих пор непревзойденными.

Иллюстрация к басне И.Крылова «Волк и журавль» 1898-1911 годы.

Иллюстрация к басне И.Крылова «Волк и журавль» 1898-1911 годы.

Создавая эти рисунки, художник ставил перед собой серьезные задачи: он решал характеры басенных персонажей. В Домотканове (ныне Калининской области) у своего друга Дервиза Серов обошел все окрестности в поисках подходящей кочки для басни «Волк и журавль»; он искал в лугах тощую крестьянскую коровенку для басни «Крестьянин и работник». А для басни «Ворона и лисица» нашел нужную ему ель и рисовал, взобравшись на высокую лестницу, чтобы оказаться на уровне воображаемой вещуньи.

Совершенно преображался Серов близких друзей. Он становился веселым, добродушным. Почти не знавший в детстве семейного уюта, художник ценил простое человеческое участие. Отец его, оперный композитор, автор «Юдифи» и «Рогнеды», умер, когда Серову было только восемь лет. Его молодая мать ездила по Европе для продолжения своего музыкального образования и возила за собой сына, устраивая его ненадолго то тут, то там. И когда десятилетний белокурый мальчик в тесной тирольской курточке приехал в 1875 году в Абрамцево, он нашел здесь много добрых друзей. Хозяйка дома Елизавета Григорьевна Мамонтова с тех пор стала самым дорогим человеком для Серова. В семье Мамонтовых он обрел то, чего ему недоставало раньше.

В одном из неопубликованных писем Серова к Е. Г. Мамонтовой есть горькие слова. 6 января 1889 года он писал о матери: «Еще одно больное место: холодность моя к ней. Она права, нет во мне той теплоты, ласковости к ней, как ее сына. Это правда и очень горькая, но тут ничего не поделаешь. Я люблю и ценю ее очень как артиста, как крупную, горячую, справедливую натуру, таких не много, я это знаю. Но любви другой, той спокойной, мягкой, нежной любви нет во мне. Если хотите, она во мне есть, но не к ней, скорее к Вам. Странно, но это так. Мне кажется, Вы знаете это, Вы не можете этого не знать».

Там, в Абрамцеве, Серов и стал художником. В Абрамцеве написан портрет Веры Мамонтовой — «Девочка с персиками».

В декабре 1888 года портреты В. Мамонтовой и М. Симонович («Девушка, освещенная солнцем») появились на выставке в Москве; в газетах заговорили о новом выдающемся таланте…

Серов задумывался над труднейшими вопросами художественной формы. Его отношение к исканиям молодых художников порой удивляло друзей. Однажды на выставке, глядя на «очень странную картину с совершенно розовыми женщинами», Серов сказал: «Вам не нравится? Напрасно, тут все-таки что-то есть».

Художник не любил высказываться об искусстве, он больше размышлял. Поэтому каждое слово Серова выношено и выверено. В письме из Парижа 20 ноября 1909 года, адресованном жене, Серов писал: «Матисс, хотя и чувствую в нем талант и благородство,— но все же радости не дает и странно: все другое зато делается чем-то скучным,— тут можно попризадуматься».

Врубель когда-то мечтал написать сирень зеленой краской. Серов тоже любил живописные эксперименты, но- он не ограничивался ими. Форма никогда не была для него самоцелью, хотя в каждом портрете он искал тот единственный композиционный прием, который исчерпывающе выражал мысль художника. А главное, то, что для иных крупных художников было главной творческой задачей,— проблемы цвете, ритма, пространства, линии,— Серов осуществлял в процессе создания большого, общенародного искусства.

Одно время Серова считали правоверным участником объединения художников при журнале «Мир искусства».

Серов до 1903 года деятельно помогал журналу, участвовал в выставках, хотя и тогда руководители объединения отлично понимали, что «Антона», как его звали близкие, не собьешь ни в ту, ни в другую сторону, что он «в принципе ненавидит всякие общества».

Позиции Серова и его друзей по «Миру искусства» очень разнились. Дягилев в своей статье в 1899 году называл опасными отклики художника на такие народные бедствия, как голод и холера… А Серов в то же самое время выставлял рисунок под названием «Безлошадный».

Не ужился Серов и в Товариществе передвижников. Художнику претила всякая канцелярщина, а бюрократизация постепенно разъедала Товарищество, осложняя отношения старших и младших передвижников. Репин возмущался в письме к Савицкому: «Я бежал из Академии от чиновников — у нас возникла своя бюрократия. Я не могу…» Прежней творческой атмосферы в Товариществе уже не было: для того, чтобы перевесить картину, Поленов должен писать заявление…

Дело, конечно, не в объединениях, а в том, что Серов стремился понять самые важные вопросы времени. Еще Крамской мучительно раздумывал о передовом мировоззрении художника, о той песне, при звуках которой забились бы восторгом все сердца слушателей. На рубеже двух веков эта песня раздалась на рабочих баррикадах, но Серов не услышал ее. Он, как чеховский Тузен-бах, верил, что лет через двести— триста жизнь на земле будет прекрасна. И художник работал для этой жизни. Он говорил ученикам: «Надо так писать, чтобы мужик понимал, а не барин».

…Всемирно известная картинная галерея Уффици, во Флоренции заказывала Серову автопортрет. Кто из художников не мечтал о том, чтобы его произведение попало в Уффици и стало в один ряд с полотнами Леонардо, Рафаэля, Тициана! Но Серов так и не успел сделать автопортрет. Написавший столько картин, увековечивший своей кистью столько людей, сам он остался без портрета. Как это похоже на Серова…

В.Воронов.

Портрет, репродукция которого перед вами, принадлежит кисти великого русского живописца Валентина Александровича Серова. Тем не менее вряд ли кто его видел, он таится в запасниках Третьяковской галереи. Почему? Вероятно, по. единственной причине: это портрет царя Николая II.

Год назад, чтобы напечатать эту репродукцию, требовалось обладать сверхсмелостью и большим революционным запалом. Теперь уж смелости не требуется: о царе много написано, о гибели царской семьи снимается фильм. Больше того, царь вновь стал фигурой в политических играх! Кто-то, увидев нашy публикацию, сразу начнет смекать: «Так! За кого они: за тех или за этих?» Поэтому разъясняем: предлагая вернуть серовский портрет Николая II музеям, мы преследуем цели не политические, а культурные. Свою историю и культуру надо знать!

Заодно (отметив, что Серов польстил царю, изобразив его слишком своим, народным, демократичным, как бы солдатом отечества) отметим и то. насколько все-таки реализм начала века отличался от «придворного реализма» более близких к нам времен. Кто будет рассматривать портреты Сталина или Брежнева как произведения искусства? А это… забудем на минуту, что царь… ПОРТРЕТ ведь!

19 января 1865 года, родился Валентин Александрович Серов. Он не унаследовал музыкальные способности своих родителей (оба они были композиторами) — его на всю жизнь увлекла музыка цвета и красок. Своим трудом и талантом он завоевал славу выдающегося русского живописца. Уже в 22 года написал «Девочку с персиками» — признанный шедевр мировой портретной живописи. А сколько их было потом -портретов знаменитых людей России: Шаляпина, Ермоловой, Горького, Левитана, Лескова. Сколько было талантливо исполненных пейзажей, картин на исторические, библейские сюжеты!

Его учили знаменитые учителя — Илья Репин и Павел Чистяков. Академик живописи Валентин Серов достойно продолжил их дело, воспитав таких корифеев, как М.Сарьян, К. Юон, П.Кузнецов, К.Петров-Водкин.

Девочка с персиками. 1887 год.

Блестящие тёмные волосы, свидетельствующие о сбалансированном питании и хорошем кровоснабжении, смуглая (кровь с молоком), нежная, бархатистая кожа (цвет лица зависит от работы желудка, кишечника и состояния кровеносных сосудов), живые глаза цвета чёрной смородины (говорящие о здоровой психике), яркие полные губы (признак отменной работы органов внутренней секреции) — всё это свидетельствует о том, что девочка вступает в жизнь, не имея тяжёлого багажа проблем со здоровьем.

ИЗ ИСТОРИИ

На картине изображена Вера Мамонтова, дочь известного мецената Саввы Мамонтова, в поместье которого сложился так называемый Абрамцевский кружок художников. Эту очаровательную девушку впоследствии писали многие художники, в том числе и Виктор Васнецов, крайне не любивший портретный жанр. Его картина «Девушка с кленовой веткой» так понравилась Вере Саввичне, что она уговаривала художника продать её, суля немалые деньги. «Я подарю те0е этот портрет, если выйдешь замуж за русского», — пообещал художник девушке, которая много времени проводила за границей. Васнецов выполнил своё обещание и презентовал Вере картину в качестве свадебного подарка (она вышла замуж по взаимной и глубокой любви за дворянина Александра Самарина). Кстати, во время венчания на невесте было то самое платье, в котором она позировала Васнецову.

Помните картину Валентина Серова «Девушка, освещенная солнцем»? Молодой художник написал свою двоюродную сестру Машу Симонович. Было это в 1888 году. Как же сложилась судьба «девушки, освещенной солнцем»? Выйдя замуж, она уехала во Францию. Прошли годы и годы… После окончания второй мировой оойны Мария Яковлевна прислала свой дневник (1939 — 1945 гг.) в Москву родным.

Ее сестра И. Я. Симонович-Ефимова (1877-1948 гг.) — известная художница.

В 1918 году по призыву Наркомпроса супруги Ефимовы создали театр кукол и силуэта. Сами придумывали для него персонажи, сами играли, объездив с веселым балаганчиком всю российскую глубинку. Любимые куклы детворы того времени: добрый Петрушка, герои сказок Пушкина, Андерсена, басен Крылова. Театр Ефимова просуществовал до 1940 года, сыграв за это время 1000 представлений.

К нам в «Гостиную* Иван Ефимов пришел с дневником Маши Симонович, дневником «девушки, освещенной солнцем».

Он начал тихо читать.

Дневнин Марии Яковлевны Симонович.

1943 ГОД. Мне 78 лет, но живу еще, хотя чувствую, что кончина где-то здесь, близко… Самое мое большое желание: это приехать в Россию, если не пожить, то по крайней мере взглянуть на всех вас.

1944 ГОД. Май. Через месяц мне 80 лет.Моё нетерпение окончания войны дошло уже до крайнего предела. Нам грозят оставить без света, без газа, без воды, без электричества.

Наконец, без еды… Газ дается от б до 8 утра, и от 7—8 вечера —электричество.

…Уже даа года ничего нельзя найти. За 700 франков масло. за 180 —сахар, за 425 —чай и т. д. Особенно отсутствие жира заставляет страдать. Не знаю, удастся ли увидеть всех вас и Россию?

У меня нет никакой провизии, карточек не видела уже три месяца… Питаюсь одним супом из муки без масла. Рисую соседку по квартире,

22 АВГУСТА. Все тихо с утра. Немцы еще здесь.

27 АВГУСТА. Вчера был большой праздник _ шествие по Елисейским полям. Весь освобожденный Париж был там, и вдруг этот праздник был предательски бомбардирован немцами.

Сегодня закончила русский флаг, который красуется в окне. сделаю другие для желающих.

30 АВГУСТА. На улицах еще видны баррикады — деревья бульваров спилены. У меня в окне два знамени — французское к русское, сама сделала.

9 МАЯ 1945 ГОДА. Много воды утекло с тех пор. Вот и дожила наконец до окончания войны. Вчера, 8 мая, был незабвенный День. Яркое солнце, все в движении. На улицах незнакомые мне люди целуются, обнимаются.

Иван Ефимов

В своих воспоминаниях Игорь Грабарь рассказывает. что в ноябре 1911 года, когда в Третьяковской галерее меняли местами картины, он попросил Валентина Александровича серова зайти взглянуть, как смотрятся на новом месте его полотна. Особенно выиграла от перемещения, как он считал, «Девушка, освещенная солнцем». Серов долго стоял перед своим ранним созданием, а потом сказал: «Написал вот эту вещь, а потом, всю жизнь, как ни пыжился, ничего уж не вышло…»

Слова эти, сказанные художником незадолго до смерти, поразили Грабаря и отчетливо запомнились ему.

-И действительно,— утверждал он,—эта вещь была создана в минуту необычайного подъема, в редчайшем, подлиннейшем экстазе».

..Лето 1888 года Серов решил провести в Домотканове — имении своих родственников Симоновичей, расположенном в шестнадцати верстах от Твери. Он заранее предвкушал все летние удовольствия и, главное, возможность много работать. Хотя Серову в ту пору было только двадцать три года, он чувствовал, что должен идти в искусстве собственным путем. Живописи он начал учиться очень рано. В восемь лет уже брал уроки у художника Кеппенинга в Мюнхене, а в девять стал учеником Ильи Ефимовича Репина, который поражался невероятной усидчивости ребенка, решительности и смелости его рисунков, беспощадности в переделке готовых работ. «Я любовался зарождающимся Геркулесом в искусстве»,— вспоминал впоследствии Репин. Почти ежедневно общаясь со своим учеником, мастер никогда не требовал от него подражания себе и не переставал восхищаться его талантом: «Искусство Серова подобно редкому драгоценному камню: чем больше вгпядываешься в него, тем глубже он затягивает вас в глубину своего очарования…»

Репин, конечно, понимал, что. кроме способностей, у мальчика была возможность, которой не было у него самого да и у большинства русских художников: с самых ранних лет воспитывать свой художественный вкус, развивать эстетическое чутье.

Валентин родился в семье известного композитора Александра Николаевича Серова. Мать его была замечательным музыкантом, энергичной общественной деятельницей. Вместе с ней Тоша (так звали в детстве художника) ездил по Германии, жил некоторое время в Париже, а с десяти лет подолгу гостил в Абрамцеве, где в то время собирались и работали лучшие русские художники. Не удивительно, что впоследствии его вкус был признан абсолютным. Серое ненавидел в искусстве пошлость, банальность, все нарочитое, выспреннее, всегда стремился к предельной простоте и естественности. Он считал, что правда и поэзия в искусстве нераздельны, что истинную красоту надо искать в обыкновенном.

В Домотканово в то лето съехалось много молодых людей. И, как бывает, когда вместе собирается молодежь, тут царила атмосфера влюбленности. И сам художник был влюблен в Лелю Трубникову, воспитанницу семьи Симоновичей,— через год она стала его женой и верной спутницей на всю жизнь.

Серов писал «Девушку, освещенную солнцем» несколько часов по утрам и после обеда. Моделью его была двоюродная сестра Маша. Почему он выбрал ее?

Она, правда, была привлекательной девушкой, но отнюдь не красавицей. Круглолицая, большеглазая, с тонкой кожей, сквозь которую проступал яркий румянец, такую в толпе не выделишь — обыкновенная девушка из интеллигентной разночинной семьи (отец Маши был врачом). Но обыкновенность и привлекла молодого художника. Запечатлеть скрытую, незаметную для всех прелесть обычного—это казалось ему наиболее интересным.

После первых же сеансов Серов понял, что «Маша — идеальная модель. Она замечательно позировала. Может быть, потому, что девушка понимала всю важность позирования. Она сама готовилась поступать в художественное училище (впоследствии стала скульптором).

В воспоминаниях, написанных в глубокой старости (Мария Яковлевна умерла в 1955 году), она рассказывает, что каждый сеанс был похож на торжественный акт: «Усаживаясь с наибольшей точностью на скамье под деревом, он руководил мною в постановке головы, никогда ничего не произнося, а только показывая рукой в воздухе со своего места, как на полмиллиметра надо подвинуть голову туда или сюда, поднять или опустить. Вообще он никогда ничего не говорил, как будто находился перед гипсом. Мы оба чувствовали, что разговор или даже произнесенное какое-нибудь слово уже не только меняет выражение лица, но перемещает его в пространстве и выбивает нас обоих из того созидательного’ настроения, в котором он находился, которое подготовлял заранее, которое я ясно чувствовала и сберегала, а он сохранял его для выполнения той трудной задачи творчества, когда художник находился на высоте ее…»

Серов писал в саду, ветер шевелил листву, от этого беспрестанно менялось освещение, а вместе с ним тона и оттенки кожи, волос, платья. И все эти изменения он хотел передать, потому что перед ним была живая жизнь, где все связано воедино — игра солнца, ветра, задумавшаяся Маша, вчерашний спор по поводу занятий в земской школе, его собственная любовь к Леле и переполнявшее ощущение | молодости, веры в свое призвание.

Он как будто впервые увидел, что отбрасываемая деревом на траву тень, которой положено быть зеленой, кажется насыщенно-синей, а освещенная солнцем листва по цвету похожа на расплавленное серебро, белая кофточка сияет зелеными, желтыми, перламутровыми оттенками, а синий цвет юбки вдруг становился таким глубоким, что кажется, его и не передать. А потому художник не смешивал, как обычно, краски на палитре, работал чистыми цветами, что создавало совершенно особей зрительный эффект.

В сущности, он писал в манере импрессионистов, хотя в то время еще не был знаком с их творчеством и все его поиски были совершенно самостоятельными. Позднее именно за этот портрет Серова называли «первым pyсским импрессионистом», хотя это неверно. Много отличало Серова от тех. кто главным творческим импульсом считал впечатление и прежде всего с годами все более выявлявшееся социальное начало его творчества. Каждый из написанных им впоследствии портретов являл собой не только глубокую психологическую характеристику лица, которое он писал, на самое важное, дух эпохи. Создавая портреты знатных аристократок — Юсуповой. Орловой, Акимовой,— которые считаются живописными шедеврами, Серов, как чеховский Петя Трофимов из «Вишневого сада», никогда не забывал, что предки этих женщин были крепостниками, что за каждым деревом в их роскошных садах можно при желании увидеть лица засечённых насмерть мужиков… Писание портретов. которые прославили Серова, было для него мучительным, как он говорил, подобием болезни.

Но тогда, в Домотканове, он pa6oтал с упоением. Погода стояла ровная, можно писать каждый день все три месяца, каждым мазком делать все новые открытия, все больше постигать красоту, переживая мгновения настоящего счастья.

Л. ОСИПОВА

Валентин Серов работал быстро, иногда слишком быстро. А здесь 80 сеансов, и то нравилось ему. то нет. Раздражался, писал жене: «Жаль, мы не очень с княгиней сходимся во вкусах… Странно. Вот приедут господа, посмотрят, что мы написали, уверен, придется не по вкусу — ну, что делать — мы ведь тоже немножко упрямы — да». И вот портрет: то слишком хороша, то какой-то жесткий костяк проглядывает. Будто свет бьется о какие-то углы и не успокаивается, не находит места себе. А прошли годы, и ясно стало. что в этом и суть — и в свете, и в углах, и в непримиримости их. и в соединении. Юсуповым портрет не понравился, хотели вырезать из него овал, не решились — на радость нам.

Портрет Зинаиды Юсуповой. 1900-1902 годы.

Портрет Зинаиды Юсуповой. 1900-1902 годы.

Он был одним из самых знатных, богатых и красивых людей планеты. Он совершил самое знаменитое убийство века, и ничего ему за это не было. Он прожил долгую, полную приятных приключений жизнь и умер в старости в Париже, окруженный любящими родными и поклонниками. Нет, ты не хотел бы поменяться с ним биографией.

Детство

Имя «Феликс» означает «счастливчик». Но если большинство граждан называет так младенцев в основном в приступе отцовского и материнского оптимизма, то родители князя Феликса Юсупова, скорее, просто констатировали факт. Угукающий в шелковых пеленках малютка принадлежал к знатнейшей и богатейшей семье Российской империи. Никаких неприятностей, связанных с воспитанием «настоящих аристократов», ни Феле, ни его старшему брату Нико-лаше испытать не пришлось: их мать, княгиня Зинаида Николаевна Юсупова, обожала своих малышей и баловала их сверх всякой меры. Эта высокородная красавица, которую воспитывали как будущую царицу, невесту одного из европейских монархов, расстроила своих родных, выйдя замуж за простого графа Феликса Сумарокова-Эльстона и предпочтя частную семейную жизнь роли государственной деятельницы. Так как была она последним представителем рода Юсуповых, императорским указом ее мужу присвоили фамилию и титул супруги, и он всю жизнь, по свидетельству очевидцев, относился к Зинаиде Николаевне с большим почтением, чем обычно свойственно мужьям по отношению к женам. Во всяком случае, князь не смел вмешиваться в дело воспитания своих сыновей, а матушка растила их нервными, чувствительными и безудержно эгоистичными. Надо сказать, что Зинаида Николаевна вообще была мастером распускать людей вокруг себя до крайней степени. Ее снисходительность к тем, кто так или иначе попал под ее опеку, доходила до крайности. Князь Феликс вспоминал, что матушка всегда была окружена целым выводком всяких компаньонок, приживалок и чьих-то тетушек, которые ровным счетом ничего не делали, нередко обладали вздорным характером и тем не менее благополучно кормились от щедрой руки княгини. Феликс любил рассказывать историю про приживалку Аннушку, которая четверть века прожила при княгине. Единственное, что должна была делать Аннушка, — это хранить княгинину горжетку из чернобурки и следить, чтобы ее не поела моль. Когда же Аннушка от старости скончалась, коробку с горжеткой вскрыли. Никакой чернобурки там не оказалось, лежала только записка:

«Господи, прости и помилуй рабу твою Анну за все прегрешения ее — вольные и невольные!»

Папенька, как человек военный, отличался более крутым нравом, но до детей его допускали редко. Лишь дважды юному Феле пришлось узнать силу отцовского гнева.

Первый раз — когда лет в двенадцать он в одном из будуаров усадьбы Архангельское (также бывшей собственностью семьи Юсуповых) устроил себе «двор турецкого паши». По требованию Фели нашили восточных костюмов, в будуаре всюду расстелили ковры и раскидали подушки, отозванные с домашних работ лакеи и горничные были переодеты в невольниц и невольников. Сам Феля в голубом халате возлежал на подушках под опахалами — шла репетиция сцены, в которой он собственноручно закалывал отцовским коллекционным кинжалом полуобнаженного провинившегося раба. Роль раба исполнял один из слуг — египтянин по происхождению. Но в момент, когда Феля готовился пронзить несчастному сердце, дверь открылась и в комнату вошел отец, доселе не посвященный в затею. Мгновенно оценив обстановку, старший князь издал хриплый рык и кинулся на сынка, так что тот, путаясь в длинном халате, едва успел улизнуть от карающей отцовской длани.

Скандал

Второй случай произошел четыре года спустя, когда Феликс, будучи учеником гимназии, вместе с приятелями-студентами участвовал в серии розыгрышей с переодеваниями. Миловидного, еще не брившегося Феликса нарядили певичкой и устроили ему ангажемент в «Аквариуме» — самом шикарном из петербургских кабаре. Густобровая, румяная и пикантная шансонетка понравилась публике. Прекрасная инкогнито (на афишах вместо имени певицы стояли звездочки) дала шесть концертов, а потом кто-то из компании проговорился, по городу поползли слухи и дошли в конце концов до Юсупова-старшего. Скандал был ужасен. Отец сказал сыну, что место ему в Сибири, на каторге, ч то он негодяй и мерзавец и вообще больше не сын.

Бурный период

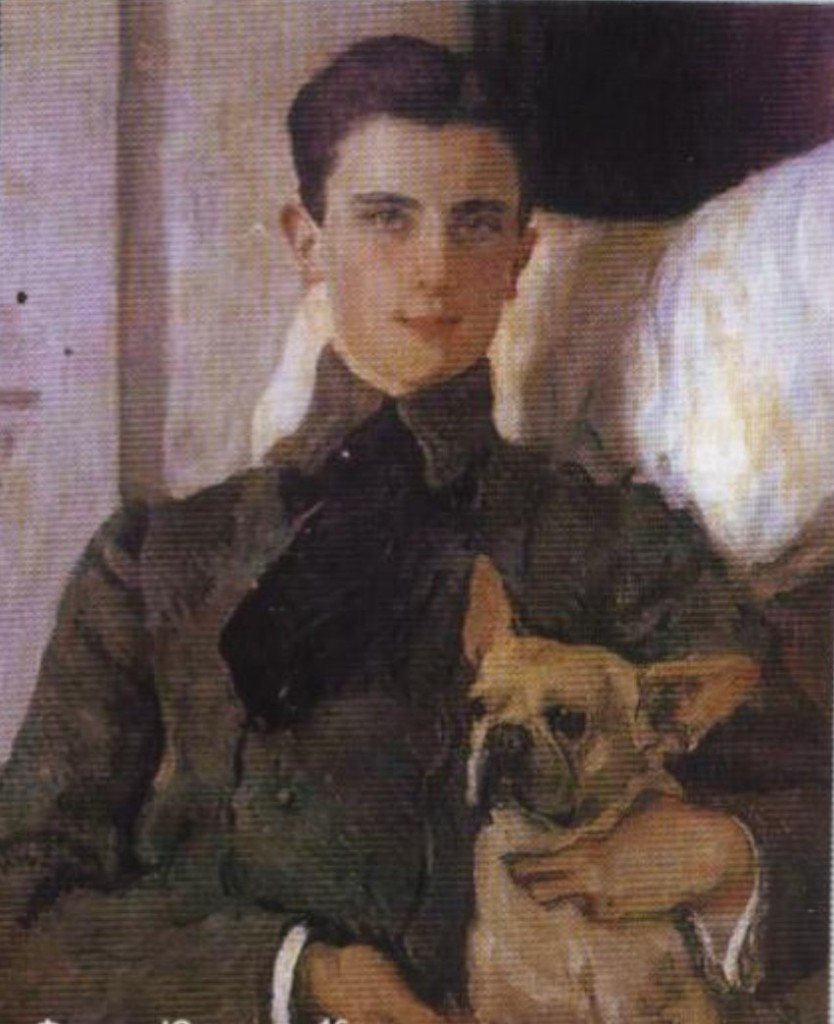

Феликс Юсупов. 16 лет. 1903 год.

Феликс Юсупов. 16 лет. 1903 год.

Знаменитый портрет кисти Серова запечатлел юного Юсупова как раз в этот период жизни. Красивый, холеный юноша пренебрежительно смотрит на зрителя, лаская своего французского бульдога Клоуна. И не сразу решишь, кто выглядит надменнее — бульдог или его хозяин. Серов был большим другом Юсупова, но одновременно и очень талантливым художником, кисть которого не умела лгать. Пройдет три года — и этот портрет сыграет важную роль в жизни Феликса.

А пока семья спешно тушит скандал, вызванный неосторожными развлечениями юного князя. Мать и брат выгораживают его перед отцом. Император и императрица защищают отпрыска благородной фамилии своим вниманием -приглашают Феликса ко двору и беседуют о его будущем. Увы, сомнительная история безнадежно испортила его репутацию: многих молодых людей осторожные родители отговаривают от дружбы с князем.

Но он не делает ровно никаких выводов из происшедшего. Поочередно Москва, Петербург, Ялта, Париж бурлят слухами о разгульном веселье семнадцатилетнего Юсупова, о его сумасбродных выходках, мотовстве и попойках в дорогих публичных домах. Старики говорят, что ничего удивительного тут нет: если не брать матушку его, то все Юсуповы славились любовыо к разврату и гульбе. Ну да, он разъезжает в Великий пост с французскими танцовщицами и цыганками на тройках. Так прадед его вообще свой крепостной театр имел — с сотней наложниц! Феликс торопится успеть все. Любое модное веяние принимается им на ура. Он поочередно страстно увлекается спиритизмом, фотографией, театром, даже курением опиума (к наркотикам он будет потом неравнодушен всю жизнь, но без фанатизма). Единственное из светских удовольствий, которое он не любил, -это охота. Один раз съездив на гон русаков и услышав, как отчаянно кричит подстреленный им заяц, Юсупов испытал к охоте такое отвращение, что ружье брал в руки только в тире, а по живой мишени больше никогда не стрелял (нет, стрелял один раз, но намного позже).

Брат

И тут случилось несчастье: на дуэли погиб брат Феликса, Николай. Так Феликс стал единственным наследником имени и состояния Юсуповых.

Дальше начинается самое интересное. Почти сразу после похорон брага Феликс испугался чувства радости, которое он испытал при мысли о том, что все сокровища семьи будут принадлежать только ему. Брата он любил и теперь отчаянно анализировал свое состояние. Приговор, который он вынес себе, звучал жестоко: «подлец, никчемный и самовлюбленный».

Именно в те дни Феликс несколько часов просидел перед серовским портретом, вглядываясь в свой образ и испытывая все большее и большее омерзение. Некоторое время он предавался самобичеванию, а потом составил список дел и задач, которые ему надлежало выполнить, чтобы иметь право называться достойным человеком. План был прекрасен: 1. Получить наилучшее образование. 2. Стать рачительным хозяином, улучшить жизнь рабочих и крестьян. Часть собственности раздать работникам, превратить их в акционеров. 3. Много и радостно заниматься благотворительностью. 4. Покровительствовать искусствам — превратить Архангельское в культурный центр, где бы жили, отдыхали и работали художники, артисты, музыканты, писатели.

Валентин Александрович Серов (1865—1911) родился 125 лет назад, прошло уже почти восемь десятилетий с тех пор, как он умер. Русское искусство понесло невосполнимую утрату, лишившись в его лице выдающегося живописца и рисовальщика, превосходного портретиста и пейзажиста, иллюстратора и театрального художника. Не найдется, пожалуй, ни одной области искусства (разве что архитектура), в которую В. А. Серов не внес бы значительного вклада, во многом определившего «художественный облик» его времени. Человек, сдержанный, немногословный, подобно А. Чехову, он обладал редким, поистине уникальным даром говорить коротко о сложных вещах. Рассчитанно-скупо пользуясь выразительными средствами живописи, графики, он в своих лучших произведениях достигал невиданной силы художественного обобщения.

Ученик И. Репина и П. Чистякова воспитанный на самых высоких образцах мировой и национальной классики, Серов начинал свой творческий путь в 80-е годы, когда далеко еще не сказали своего последнего слова «старики»-передвижники. В это время на смену народникам приходили первые русские марксисты, а в среде молодой национальной буржуазии, как бы предчувствовавшей, что ее исторический путь будет не долог, зарождалась идеология крайнего индивидуализма.

Взгляд Серова на Россию «глухих времен» (А. Блок) — конца прошлого — начала нынешнего века — был и просветленно печальным в произведениях лирических, и саркастическим в беспощадных характеристиках не только отдельных лиц или явлений жизни, но благодаря широчайшей социально-образной типизации эпохи в целом. В 1905 году им был создан целый ряд произведений героико-романтического строя. Наряду с М. Врубелем, К. Коровиным, А. Блоком, А. Чеховым, М. Горьким, А. Скрябиным, К. Станиславским, М. Ермоловой, Ф. Шаляпиным и др. он явился одним из творцов художественной культуры России последних предреволюционных десятилетий, времени сложного и глубоко противоречивого, когда были созданы произведения, и сегодня продолжающие если не поражать, то уж во всяком случае привлекать к себе внимание неведомой прежде русскому искусству остротой, а подчас и парадоксальностью «формальных» решений. Резко выраженное несходство творческих индивидуальностей было едва ли ни главным стилистическим признаком искусства бурной эпохи, которая формировала личность Серова и на которую он сам как художник оказал активное воздействие, оставаясь при этом человеком цельным, ни при каких обстоятельствах не изменявшим своим убеждениям и творческим принципам, смелым новатором и одновременно одним из подлинных классиков.

Начало пути

Валентин Александрович Серов родился 7 (19 по н. ст.) января 1865 года в Петербурге в семье известного композитора и музыкального критика Александра Николаевича Серова (1820—1871) — младшего современника М. Глинки и А. Даргомыжского, автора опер «Юдифь», «Рогнеда» и «Вражья сила». Мать будущего художника Валентина Семеновна Серова (1846—1924) также была композитором (ее наиболее значительные произведения — оперы «Уризль Акоста» и «Илья Муромец»), страстным пропагандистом музыки. Яркий артистический темперамент отца, просветительские, народнические идеи матери, атмосфера творчества, горячие споры о судьбах русского искусства — все это оставило заметный след в сознании маленького «Антона — Тоши». Так значительно чаще, чем Валентином, называли Серова в детстве, а для ближайших друзей он останется «Антоном» до конца жизни.

Вскоре после скоропостижной кончины А. Серова мать увезла сына в Германию, в Мюнхен. К этому времени художественные наклонности мальчика выявились столь определенно, а его первые детские опыты были так серьезны, что немецкий художник Карл Кёппинг согласился давать ему уроки живописи, брал с собой на этюды, а в залах одного из лучших европейских музеев — мюнхенской Старой Пинакотеки — перед полотнами великих мастеров Тициана, Веласкеса и др. вел с ним обстоятельные и вполне профессиональные беседы «о колорите, формах, линиях». «Мольберты, кисти, альбомы, — позднее напишет Валентина Семеновна, — входили в обычную нашу обстановку; рисовали на вольном воздухе, в комнатах, даже в кухне, и всегда всерьез, с требованием истинного искусства». Его рисунки были показаны скульптору Марку Матвеевичу Антокольскому, а тот порекомендовал в качестве учителя Илью Ефимовича Репина, после окончания петербургской Академии художеств жившего в Париже в качестве ее «пенсионера». Убедившись в незаурядных способностях мальчика, любуясь «зарождающимся Геркулесом в искусстве», Репин, занимаясь с ним, не делал, однако, скидок на возраст, в чем, впрочем, его настойчивый и упорный в работе девятилетний ученик вовсе не нуждался. Вторично он работал под руководством И. Репина в 1879—1880 годах, копировал отдельные его произведения, много рисовал, писал маслом и акварелью, в некоторых работах не только достигая уровня учителя, но и обнаруживая несомненные признаки яркой творческой индивидуальности. В 1880 году одновременно с Репиным, трудившимся тогда над картиной «Крестный ход в Курской губернии», он написал портретный этюд «Горбун», о котором сам впоследствии говорил, что эта его ранняя работа была, «пожалуй, не слишком уж детская». Репинский образ «юродивого-провидца, калеки, одухотворенного страданием», был воплощением народных чаяний, во многом не ясных самому художнику. Серов же на первый взгляд всего лишь по-ученически «копировал натуру», точно фиксируя всю непривлекательность облика горбуна. Однако в отличие от учителя он создавал его образ не на основе априорного просветительского идеала, но шел непосредственно от «натуры». Так зарождался во многом новый для русского искусства тип портрета-«характеристики», в котором индивидуальные качества модели служили основой широкой социально-художественной типизации. И все же, несмотря на несомненные успехи, ему было необходимо получить более углубленное и систематическое художественное образование. В конце 1880 года Репин отправил Серова в Петербург в Академию художеств к Павлу Петровичу Чистякову, крупнейшему тогда русскому художнику-педагогу, у которого еще не так давно учился сам. Старая академическая профессура Чистякова недолюбливала, видя в нем новатора, подрывающего ее консервативные устои, он же стремился воспитать в молодых сознательное и ответственное отношение к своему делу, высокую принципиальность и верность своим убеждениям. Знаменитая «система Чистякова» строилась на строго индивидуальном подходе к каждому ученику, на стремлении выявить и максимально развить особенности его дарования. Кроме того, во всей тогдашней академии только он один, по словам В. И. Сурикова, мог указать «путь истинного колорита». Серова же, прирожденного колориста, Чистяков «муштровал» главным образом в области рисунка. «Какой молодец Антон! Как он рисует! Талант, да и выдержка, чертовские!.. Антон да еще Врубель — вот тоже таланты. Сколько любви и чувства изящного! Чистяков хорошие семена посеял, да и молодежь это золотая!!!» — писал И. Репин в 1882 году В. Поленову. В 1881 году Серов исполнил графический портрет П. Чистякова. Высокий упрямый лоб учителя, острый, пронзительный взгляд его небольших, глубоко сидящих в орбитах глаз — образ человека убежденного, полного внутренней энергии создан скупыми, лаконичными средствами.

Неустанно повторяя своим ученикам: «Простота — высота» и при этом как бы ставя между этими словами «знак равенства», Чистяков тем самым определял сверхзадачу на всю их последующую творческую жизнь. Справиться с ней смогли лишь очень немногие, наиболее талантливые, в первую очередь Серов и Врубель, между которыми были весьма существенные различия: Серов развивался, если можно так сказать, в направлении от Репина к Чистякову, причем жизнеутверждающее репинское начало очень долго, почти до конца жизни входило важной составной частью в образный строй его искусства. Врубель же, будучи старше своего друга на целых девять лет, как художник «начинался» непосредственно с «системы Чистякова». При этом некоторые способы построения формы, прежде всего ее «гранение», ‘которое у Чистякова было лишь средством для выявления объема головы, фигуры, у Врубеля превратилось в едва ли ни в важнейший прием, позволявший усиливать экспрессивность образа, а также усиливать энергию цвета.

Форме эти молодые художники 80-х годов вообще придавали очень большое значение. М. Врубель (строки из письма которого мы цитируем) считал, что в работах большинства их старших современников «форма, главнейшее содержание пластики» была «в загоне — несколько смелых, талантливых черт, и далее художник не вел любовных бесед с натурой, весь занятый мыслью поглубже напечатлеть свою тенденцию в зрителе». Прекрасно сознавая, что «художники без признания их публикой не имеют права на сущестование», Врубель, однако, утверждал: «Но признанный, он не становится рабом: он имеет свое самостоятельное, специальное дело, в котором он лучший судья, дело, которое он должен уважать, а не уничтожать его значения до орудия публицистики. Это значит надувать публику… Пользуясь ее невежеством, красть у нее то специальное наслаждение, которое отличает душевное состояние перед произведением искусства от состояния перед развернутым печатным листом. Наконец это может повести к совершенному даже атрофированию потребности в такого рода наслаждении. Ведь это лучшую частицу жизни у человека украсть!» (Выделено мной. — В. Р.) Категоричную оценку искусства передвижников Врубель дал, высказываясь по поводу картины И. Репина «Крестный ход в Курской губернии», которая тогда, в 1883 году, экспонировалась на XI выставке Товарищества передвижников. Трудно сказать, в какой мере разделял Серов его мнение, но думается, что, не во всем с ним соглашаясь, по крайней мере по отношению к Репину, в целом же он придерживался точки зрения Врубеля. Однако представители следующего после передвижников поколения русских художников в главном никогда не отрекались от исконных задач национального искусства. Придет время, и они, каждый по-своему, будут стремиться «поглубже напечатлеть свою (выделено нами. — В. Р.) тенденцию в зрителе». Однако в отличие от большинства передвижников, нередко смешивавших понятия «тенденциозность» и «обличительство», эти молодые мастера стремились выразить поэтическое отношение к действительности вопреки ее непоэтическому содержанию, а если современность не давала им соответствующего жизненного материала, то поэтический мир следовало создать в пределах картины,что, в свою очередь, побуждало их к углубленной работе над пластической формой. Присущий этим художникам полемический задор был вполне понятен: они сознательно бросали дерзкий вызов своему времени. Отсюда-то и родилось тогда ими самими во многом еще до конца не осознанное стремление к «отрадному».

Хочу отрадного!

Два последних года пребывания в Академии художеств (1884— 188S) для Серова были тягостны.

В 1884 году оставил занятия в Академии Врубель, которого известный тогда художественный деятель профессор А. В. Прахов пригласил в Киев для работы по реставрации живописи древнейших храмов Софийского собора и Кирилловской церкви, а также для участия в создании росписей строившегося тогда Владимирского собора, а в следующем, 1885 году ее покинул и Серов.

К его «последним академическим дням, — писал впоследствии выдающийся исследователь творчества В. Серова И. Грабарь, — относится… известный автопортрет Третьяковской галереи, в три четверти поворота вправо, с отделившейся на лбу прядью волос, — рисунок большой твердости и точности», в котором сквозь еще юношескую мягкость черт лица хорошо просматривается волевой характер двадцатилетнего художника. Вскоре вместе с матерью, в это время вторично овдовевшей, он уехал за границу — в Германию и Голландию. В мюнхенской Пинакотеке он написал превосходную копию с портрета юноши, приписываемого Веласкесу, в Амстердаме изучал произведения голландских художников XVII века.

Поздней осенью того же года в имении художника Н. Кузнецова под Херсоном он написал этюд «Волы», в работе над которым со всей определенностью проявил главные свойства своего характера — огромную выдержку и упорство в достижении цели. И. Грабарь вспоминал, как однажды он вместе с автором смотрел это полотно: «Серов сказал мне, указывая на своих «Волов»: — Ведь вот поди ты: дрянь, так, — картинка с конфетной коробки, желтая, склизкая, фальшивая — смотреть тошно. А когда-то доставила много радости — первая вещь, за живопись которой мне не очень было стыдно. Потел я над ней без конца, чуть не целый месяц, должно быть половину октября и почти весь ноябрь. Мерз на жестоком холоде, но не пропускал ни одного дня, — мусолил и мусолил без конца, потому что казалось, что в первый раз что-то такое в живописи словно стало разъясниваться». Можно предположить, что «Волы» были задуманы им под впечатлением от пейзажно-анималистических полотен «малых голландцев», подобно которым Серов стремился изобразить животных в нераздельной слитности с простым и непритязательным пейзажем: жухлая трава, сарай, крытый побуревшей от холодных осенних дождей соломой, барский дом, зеленая крыша которого на фоне хмурого свинцово-серого неба кажется серебристой, растрепанное ветром голое дерево, у телеги-кормушки два вола — белый, а точнее, грязно-бурый, и черный. Однако менее всего Серов помышлял о том, чтобы созданный им образ осенней природы рождал у будущего зрителя настроение безысходности. Напротив, сильные, полнокровные краски его этюда вызывают чувство спокойствия, ясности. Будучи, как и Врубель, верным служителем «культа глубокой натуры», ни на минуту не забывая о том, что «форма — главнейшее средство пластики», он упорно бился над решением новых для него живописных задач, родственных тем, что волновали импрессионистов, подобно которым он писал свой этюд прямо с натуры. Однако в отличие от еще не известных ему тогда французских художников Серов, стремясь сохранить впечатление непосредственного контакта с природой, столь же намеренно отказался от передачи якобы мимолетного взгляда на нее. Вряд ли кому-нибудь придет на ум, что вовсе не случайно он изобразил тряпку, брошенную на телегу, деталь на первый взгляд сугубо второстепенную. Но ведь это красное «пятно», оказавшись на пересечении основных «силовых линий» этюда, играет важную роль его композиционного и эмоционального центра, на что зритель, воспринимающий созданный художником образ природы, гармоничный вопреки изображению холодного, ветреного осеннего дня, даже не обратит внимание.

С детских лет большое место в жизни Серова занимала старинная подмосковная усадьба Абрамцево. В первой половине прошлого века она принадлежала известному писателю Сергею Тимофеевичу Аксакову, при жизни которого в ней гостили Н. Гоголь и И. Тургенев. В 1870 году ее купил Савва Иванович Мамонтов, предприимчивый промышленник, деятельный организатор русской художественной жизни.

В гостеприимном абрамцевском доме царила приподнятая творческая атмосфера. Яркая одаренность его хозяина С. Мамонтова («Савва Великолепный»), человека неуемной энергии, незаурядного поэта, драматурга, скульптора, привлекала талантливых людей: композиторов, артистов, литераторов, художников. Последних особенно сближала работа над декорациями и костюмами для постановок созданной им Частной оперы. Рядом с мастерами старшего поколения В. Васнецовым, В. Поленовым в ней участвовали и молодые — Исаак Левитан и Константин Коровин. С ними (а люди они были очень разные: Левитан — немного меланхоличный, Коровин, напротив, искрометно-темпераментный) сдержанный, временами угрюмый Серов подружился настолько, особенно с Коровиным, что скорый на всякие прозвища Мамонтов забавно переиначил их фамилии: вместо «Серов и Коровин» стал называть их «Коров и Серовин».

В мае 1887 года Серов вместе с новым своим приятелем пейзажистом Ильей Остроуховым и двумя племянниками С. И. Мамонтова уехал в Венецию. Вот несколько строк из его письма к невесте — Ольге Федоровне Трубниковой, воспитаннице своей тетки А. С. Симонович: «Милая моя Лёля, прости, я пишу в несколько опьяненном состоянии. Да, да, да. Мы в Венеции, представь… Хорошо здесь, ох как хорошо!» Откровенно признаваясь, что у него «совершенный дурман в голове» от любви, от Венеции, от «страстной, кровавой» оперы Верди «Отелло», от пения великого Франческо Таманьо, он все же не забыл о главном, о славных итальянских живописцах «XVI века, Ренессанса. Легко им жилось, беззаботно. Я хочу таким быть — беззаботным; в нынешнем веке пишут все тяжелое, ничего отрадного. Я хочу, хочу отрадного и буду писать только отрадное».

Итальянские впечатления во многом определяли творческое самочувствие Серова, когда в конце лета того же 1887 года в Абрамцеве он работал над произведением, с которого начиналась его художническая известность, картиной «Девочка с персиками», создав в ней лучезарный образ юности, красоты, ставший прямым проявлением его тогдашнего взволнованно-поэтического отношения к миру. «Все, чего я добивался, — впоследствии говорил он, — это свежести, той особенной свежести, которую всегда чувствуешь в натуре и не видишь в картинах. Писал я больше месяца и измучил ее, бедную, до смерти, уж очень хотелось сохранить свежесть живописи при полной законченности (выделено мной. —B. Р.), — вот как у старых мастеров». Однако «сохранить свежесть живописи» для него в то же время значило сохранить свежесть того радостного чувства, с которым писалось это полотно, передать всю прелесть мимолетного впечатления, но при этом так «остановить мгновение», чтобы добиться «законченности», и поэтому, работая с натуры над потретом двенадцатилетней Веруши, дочери C. Мамонтова, он, помня уроки Репина и Чистякова, заведомо решал его как картину. Живая, непосредственная девочка-подросток позировала двадцатидвухлетнему художнику в залитой светом комнате, сидя у стола, покрытого белой скатертью, одетая в розовую кофту с приколотым на груди большим синим с белыми горошинами бантом и огромной красной гвоздикой. Свет льется из-за окна, за которым видна чуть тронутая осенней желтизной листва деревьев, «перетекает» в соседнюю комнату. Картина как бы соткана из света и воздуха. В решении этой задачи колорит картины играет самую активную роль: белая скатерть, светлые стены комнаты, розовое «пятно» кофты в центре, а если учесть, что у Серова и белое — не белое, и розовое — не розовое, но все в рефлексах, что каждый участок живописной поверхности дополняет и обогащает соседствующие с ним и что в передаче ощущения изменчивости, мимолетности важное значение имеет фактура, то может показаться, что и впрямь его полотно — большой импрессионистический этюд.

Композиция картины динамична не менее колорита. Построенная по диагонали (ею служит линия, обозначающая край стола), она кажется «открытой» во всех направлениях и фрагментарной, как кадр мгновенной фотографии. В организации изображаемого пространства участвует еще одна, незримая, диагональ, идущая из глубины, от окна за спиной девочки. Мысленно проведем еще две диагонали — из угла в угол, и увидим, что ее голова расположена немного выше точки их пересечения, почти у вершины равнобедренного треугольника, основанием которому служит верхний край полотна. Ее фигура также вписана в четкий равнобедренный треугольник, его основание — левая рука девочки, лежащая на столе. Таким образом в картине все строго уравновешено, устойчиво, однако ясная логика не нанесла ущерба ее эмоциональному строю. В центре внимания Серова оставался прежде всего образ его юной героини, хотя в поле зрения художника попало множество самых разных предметов. Это старинные стулья, кресла и стол — все темного дерева, полированные, отражающие падающий на них свет, их преимущественно криволинейные очертания вторят контуру фигуры девочки, силуэт, служа своеобразным «обрамлением», помогает закрепить ее положение как в изображенном пространстве, так и на плоскости полотна. Шапка ее густых темно-каштановых волос и большой синий бант на розовом фоне являются столь же устойчивыми «доминантами» этой строго рассчитанной композиции. Лишь благодаря ее уравновешенности, выверенности наше внимание и может сосредоточиться на лице Веруши, на котором играет нежный румянец, проступающий сквозь глубокий, ровный загар. Живой взгляд ее карих глаз, легкое, едва уловимое движение губ, их уголки слегка приподняты, улыбка в любой миг готова озарить лицо этого полуребенка-полудевушки. На редкость красива нежная женственная кисть ее левой руки, спокойно лежащая на белой скатерти. По контрасту к ней несколькими энергичными мазками Серов наметил правую руку, передав порывистое движение пальцев, обхвативших персик. Редкая гармония движения и покоя, мимолетного и устойчивого, завершается изображением лежащих на столе серебряного фруктового ножа, чуть пожухлых листьев клена и румяных плодов, форма и особенно бархатистая поверхность которых как бы «перекликаются» с нежным лицом милой серовской модели.

Не менее чем к Абрамцеву, Серов с юности был привязан к другому, ставшему благодаря ему столь же знаменитым месту, расположенному, правда, «несколько подальше от Москвы — в Тверской губернии. Закадычный друг Серова Владимир Дмитриевич фон Дерена, товарищ его по чистяковской мастерской, женившись на его двоюродной сестре Наде Симонович… купил… большое красивое имение Домотканово, сыгравшее весьма заметную роль в истории русского искусства, на протяжении четверти столетия — от 1886 до 1911 года». Весной 1888 года туда приехал Серов, который «твердо решил продолжать линию «Девочки с персиками», но «теперь он задумал портрет на воздухе. Он несколько раз приглядывался к своей двоюродной сестре Маше Симонович, когда она сидела на скамье под развесистым деревом. Она ему очень нравилась, и он… начинал с нее этюд» (И. Грабарь). Н. Симонович-Ефимова, ее младшая сестра, вспоминала, что Маша, «будучи сама художницей (скульптором. — В. Р.), прониклась его (т. е. Серова. — В. Р.) интересами. Своим безмолвным, терпеливым позированием она сделала то, что Валентин Александрович писал спокойно, не торопясь, сосредоточенно. В Домотканове жизнь была тихая в то время. По аллее проходили редко, да и то старались обходить это место во время работы художника». «Модель сидела под деревом, прислонившись к стволу старого дуба. Часть фигуры была в тени от густой листвы, зрителю невидимой; местами — на кофточке, на поясе и синей юбке — играли солнечные зайчики. День солнечный, но не яркий. Погода была ровная, один день как другой, и Серов, не переставая, писал июнь, июль и август» (И. Грабарь). Почти три месяца спокойно, не торопясь, сосредоточенно работал художник, который опять думал о «свежести», о том, чтобы не «измучить» ни модель, ни саму живопись. В процессе работы он пользовался особой техникой: при помощи специального инструмента — мастихина, эластичной металлической пластинки, удалял неудачные, с его точки зрения, части живописи и затем по образовавшейся гладкой, еще сыроватой поверхности наносил новый слой, тонкий, иногда почти прозрачный. Поэтому краски его не только не темнели, но, напротив, сохраняли чистоту, насыщенность, светоносность, хотя это и не была живопись, выполненная в один прием, характерная для этюдов. Он ведь стремился к полной законченности, как у «старых мастеров», секреты которых ему теперь начинали приоткрываться.

Девушка сидит на краешке скамейки на фоне корявого ствола дерева. На затененную скамью, на песчаную дорожку сквозь просветы в густой листве падают солнечные блики. Глядя на серо-лиловые тени и розовые «пятна» света, невольно вспоминаешь живопись Огюста Ренуара, такие его картины, как «Лягушатия» или «Качели», но там все в движении: и свет, и тени, и сами человеческие фигуры, составляющие единую зыбкую изменчивую стихию. Серов решал несколько иную задачу. Будучи прежде всего колористом, он при помощи цвета строил форму предметов, передавал пространственные градации и даже организовывал композицию своего произведения. Насыщенные цветом световые блики, рефлексы падают на белую кофту девушки, на ее руки, спокойно лежащие на коленях, но почти не попадают на оказавшуюся в глубокой тени юбку, почему слитная масса ее синего цвета кажется статичнее всего того, что ее окружает, и зрительно воспринимается как некое спокойное, устойчивое основание фигуры героини портрета. Лицо девушки привлекательно мягкостью черт, еще не утративших детской неопределенности, ее взгляд ясный, открытый, в известном смысле двадцатичетырехлетняя Маша больше ребенок, чем лукавый бесенок Верушка Мамонтова.

В этом портрете-картине им, по существу, был создан некий тип — идеал, вобравший в себя и выразивший значительно полнее и глубже, чем «Девочка с персиками» его поэтическое мироощущение, которое в том же году стало темой пейзажа «Заросший пруд. Домотканово».

«Пристально рассматривая пейзаж, замечаешь, как внимательно, мазок за мазком, Серов следил за цветовой гаммой зелени, не повторяя ни одного миллиметра одинаковым тоном и в то же время не дробя общего, держа его твердо в своих глазах и в своих руках. Сколько вкуса в каждом ударе кисти, сколько свежести, о которой столь заботился Серов и которой достигал, несмотря на бесконечное число сеансов… Эта поистине потрясающая способность не засушивать вещи, невзирая на долгую работу, — одна из самых счастливых особенностей серовского искусства… Недаром он говорил ученикам: «Быстро, с налету, всякий может сделать, а вот напишите во сто сеансов, да так, чтобы сохранилась вся свежесть одного» (И. Грабарь).

Автопортрет. 1887 год.

В 1889 году на VIII Периодической выставке московского Общества любителей художеств были впервые показаны четыре работы Валентина Серова: «Девочка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем», «Заросший пруд», а также «Портрет композитора П. И. Бларамберга (1888), причем две из них — «Девочка с персиками» и «Заросший пруд» — были удостоены денежной премии. «Публика едва ли очень реагировала на произведения никому не известного художника, — писал впоследствии Грабарь, — но художники и особенно мы, тогдашняя молодежь… не отходили от них, главным образом от этого интригующего портрета «В. М.» (т. е. от «Девочки с персиками». — В. Р.). Нам было ясно, что появился новый большой художник с каким-то особым, непривычным лицом, которое не напоминало решительно ни одного из всех известных мастеров… На той же выставке висели вещи К. Коровина, Левитана, Малютина, Архипова, художников, из которых каждый сказал свое слово, но их уже знали, к ним привыкли, Серов же был новым явлением». «Девушку, освещенную солнцем» еще до открытия выставки купил Павел Михайлович Третьяков. Серов радовался деньгам (300 рублей), в которых постоянно нуждался, но еще более тому, что картина попала в самое авторитетное русское художественное собрание, что, однако, не помешало противникам начавшихся перемен в национальном искусстве, в числе которых оказался и В. Маковский, отнестись к этому его приобретению резко отрицательно. В начале ноября 1911 года, незадолго до смерти, Серов в последний раз увидел это свое юношеское полотно. Вместе с И. Грабарем он долго рассматривал его. «Потом махнул рукой и сказал: «Написал вот эту вещь, а потом всю жизнь, как ни пыжился, ничего уж не вышло; тут весь выдохся». Со столь строгой критической самооценкой Серова, однако, никак нельзя согласиться, тем более что завершал он свой творческий путь вещами не менее значительными, нежели его «девушки», но совсем иными как по мироощущению, так и по образному строю.

В декабре того же, 1888 года должно было отмечаться двадцатипятилетие первого исполнения оперы А. Серова «Юдифь», в связи с этой датой В. Серов начал работать над портретом отца, которого помнил, хотя к моменту его смерти мальчику едва ли исполнилось шесть лет. Однако торжества не состоялись, портрет же, завершенный в 1889 году, был показан на XVIII выставке передвижников (1890). Критика почти не отмечала новое произведение молодого мастера, и только В. В. Стасов, хорошо знавший знаменитого композитора, писал: «отцовский портрет вышел у молодого Серова истинно превосходною и сильно примечательною вещью». Отмечая, что «способность схватывать натуру человека, целую фигуру, внутреннее выражение (т. е. состояние. — В. Р.) — присутствуют у него уже и теперь в высоко замечательной степени», выдающийся художественный критик свидетельствовал также, что «сходство в портрете — поразительное. Тут схвачена вся натура, все привычки, вся поза и ухватки Александра Серова, его манера стоять у своей рабочей конторки, его манера смотреть, думать, писать». «Портрет отца мне самому нравится (это много значит, серьезно)». Требовательность В. А. Серова к себе общеизвестна, и подобные слова лишний раз подтверждают, что художественные результаты начала его творческого пути были достаточно высоки. Так, написав «Волов», он заложил основу своей будущей пейзажно-жанровой тематики, в портретах Веры Мамонтовой и Маши Симонович «сформулировал» свое кредо — «отрадное». Большой портрет-картина «А. Н. Серов» предвосхитил его искания как в парадном жанре, так и в направлении создания образа человека-творца.

Кабала портретиста

Уже в произведениях второй половины 1880-х годов, будь то портреты или пейзажи, отчетливо проявилась главная «особенность Серова — всюду ощущаемая власть и убедительность взвешивающего творчески (не только рассудочно) ума — ума, не то чтобы действующего параллельно художественному «деланию», а тесно с ним слитого… Ум Серова, распознаваемый в его творчестве, это — мысль искусства… Этот острый резец всегда бдящего интеллектуализма в творчестве Серова выделяет его очень рельефно среди всех художников эпохи… Он мыслит вескими суждениями, слитыми с образами, а не отвлеченными категориями, которые потом переводятся на искусство». В этих замечаниях выдающегося композитора и музыковеда Б. В. Асафьева (из его книги «Русская живопись. Мысли и думы») исключительно точно выражена суть серовского творческого метода, в основе которого лежит прямое превращение «суждений» в образы, и это прежде всего отличает его от мастеров предшествующего поколения. По глубокому убеждению Асафьева, портрет Ф. М. Достоеского вышел бы у Серова совсем иным, нежели у В. Г. Перова: «Вы говорите, что этот человек обуреваем великой болью о страждущем человечестве и в его облике — мучающая его мысль о правде. Хорошо. Позвольте только взглянем, нет ли в нем еще чего «поконкретнее» в смысле стимула «страдания». И вот Серов «догляделся бы» до религиозной раздвоенности и сомнения, чуть ли не на грани атеизма, а то и до мятущейся психики игрока! В этом все серовское искусство портрета. Не доверять, не быть наивным!» Видимо, не случайно Асафьев «предложил» Серову такую трудную во всех отношениях модель, прекрасно понимая, что ему, во-первых, пришлось бы писать Достоевского после Перова, художника далеко не доверчивого и отнюдь не наивного. Он учел также и то, что Серов «догляделся бы» до самых сокровенных глубин трагически раздвоенной личности писателя еще и потому, что «смотрел бы» по-иному. Серов — подлинный мастер психологического синтеза, и это свойство его таланта роднит его с величайшими портретистами прошлого.

Портрет Марии Орловой. 1895 год.

Портрет Марии Орловой. 1895 год.

Может показаться, что все сказанное выше относится прежде всего к серовским портретам-характеристикам конца 1890—1910-х годов и не имеет ни малейшего отношения ни к его «девушкам», ни вообще к тем из его портретов, моделями для которых послужили люди, вызывавшие к себе личную симпатию художника. Это глубокое заблуждение. Как портретист Серов был беспощадно объективен по отношению к любой модели, это-то и позволяло ему проникать в самые сокровенные глубины человеческой личности.

«В начале своей деятельности Серов писал портреты с тех, кто ему нравился, с приятных или родственных ему людей. Приобретя известность, Серов уже поступает в «общее пользование», принимает заказы от «всяких людей». Он уже везет воз бытовых обязательств, напрягает свои силы, берет даже в «гору». Наступает кабала портретиста, кабала до самой смерти». Так писал впоследствии о своем учителе и старшем друге известный русский и советский художник Н. П. Ульянов. Думается, однако, что по отношению к В. А. Серову выражение «кабала портретиста» имеет особый смысл: изображая «всяких людей», он тем не менее никогда не шел на поводу у заказчиков, не старался потрафлять их вкусам. Любой из его портретов — это прежде всего творческий акт. «Среди русских портретистов, — указывал Ульянов, — Серова считают наиболее строгим не только по отношению к людям, но и к своеобразно понятому им своему призванию и к особой системе доказывать это. Он писал быстро, быстро схватывал сходство и, однако… часто девяносто сеансов! Легко сказать, но трудно поверить. Как же хватало на это сил у него и терпения у модели? Что за нелепость, что за ненужное истязание обеих сторон? Во имя чего могла быть оправдана такая долгая пытка? …Позирующие Серову видели, как он кроит и примеряет, шьет и по нескольку раз бросает. Редко кто из специалистов в какой бы то ни было области согласился бы не только исправлять уже сделанную вещь, но и уничтожить ее, чтобы сделать другую, лучше. Вот в чем особый метод Серова», который «не щадил ни себя, ни ее (т. е. модель. — В. Р.) для воплощения своего портретного замысла». Однако он не стремился вырваться из такой «кабалы»; мучительная работа, требующая предельной самоотдачи, составляла смысл и содержание его творческой жизни.

В 1890-х годах Серов написал группу портретов людей из числа тех, кто ему нравился, — художников, артистов, литераторов

Осенью 1891 года им был создан портрет его друга художника К. Коровина, исполненный, по свидетельству И. Грабаря, «вопреки обыкновению быстро, в несколько сеансов», оставляющий впечатление стремительно, «на одном дыхании» написанного этюда, как бы имитирующего живописную манеру самого Коровина. Серов, однако, «рассказал» о непосредственном, немного богемном Коровине, «своими словами». Изображая молодого художника, в свободной позе прилегшего на диван, опершегося локтем на полосатый валик, он на первый взгляд «бегло», однако очень точно передал всю окружающую и характеризующую его обстановку: раскрытый этюдник на рабочем столе, светлые стены с небрежно приколотыми к ним этюдами. Портрет написан в сильном свету, в нем масса воздуха, но все же пленэрной в полном смысле этого слова его живопись уже не назовешь. Поистине виртуозная (как не любил В. А. Серов, никогда не ухищрявшийся, не искавший эффектных приемов, этого слова), она построена на точно сгармонированном сочетании сильных контрастных цветов: темно-синего, красного, а белый цвет сорочки написан на фоне светлой стены (какой это великолепный кусок сложнейшей живописи!). Грабарь считал, что портрет К. Коровина Серов не закончил. В самом деле, насколько тщательно написано красивое смуглое лицо Коровина, как зорко подмечены тончайшие нюансы его внутренней жизни,

свойственные ему душевная открытость, доброта, настолько же общо, «небрежно» намечены руки. Однако присмотритесь внимательно: кисть правой руки очертанием напоминает клешню рака. Коровин — левша, привык держать в ней палитру, и этот профессиональный жест прочно закрепился, точно так же, как в чуть согнутых пальцах левой невольно начинаешь «видеть» пучок кистей. В жесте раскрывается его живой, импульсивный характер.