Сарьян Мартирос

Сарьян Мартирос

Он при жизни знал, что такое слава. Действительный член Академии Художеств, Герой Социалистического Труда, народный художник СССР, лауреат Ленинской премии Мартирос Сергеевич Сарьян (1880-1978). Лучшие музеи мира гордились его полотнами.

Не только ученики, все в Армении звали его уважительно «варпет», что означает Мастер. Это не мешало ему оставаться простым и добрым человеком. Но мудрость его постигалась не сразу, как не сразу постигались глубина и сила его искусства.

…Детство художника прошло в степях Приазовья. Отец плотничал, мать домовничала—доила коров, сбивала масло, варила сыр, пекла хлеб. Дети—их было четверо—целыми днями пропадали в поле, пасли лошадей, помогали взрослым во время косовицы. Мартирос Сергеевич так и говорил: «Детство мое прошло в природе». Не -на природе», как сказали бы другие, а именно «в природе». Это чувство единства с природой определило в дальнейшем весь строй его художественного мышления.

Можно говорить о том, что своеобразный живописный строй, который связан в нашем представлении с творчеством Сарьяна, сформировался под влиянием русский школы пейзажа, и прежде всего таких мастеров, как В. Серов и К. Коровин, в мастерской которых занимался Сарьян в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Они не были наставниками-педантами. Когда уроки проходили на природе. Коровин отказывался поправлять этюды, уверяя, что каждую минуту солнце все меняет, надо уметь увидеть тысячи оттенков, схватить мимолетное: нет одной, надежной краски, которой можно написать кору дерева или крону его.

И все же путь «Сарьяна к Сарьяну» был прежде всего путем постижения самого себя. В первых же полотнах художника, поразительно смелых по колориту, по ритмическому и композиционному построению, было стремление к цельности и величавости образов. Тема человека в его связях с природой находила неожиданные решения. Вот ранний автопортрет: молодое суровое лицо, сотворенное как бы меняющимися солнечными бликами-черточками. Он и назывался «Я—Солнце». Художник как бы утверждал, что человек-созидатель, человек-творец несет в себе энергию солнца, его силу.

Аштарак. Сбор винограда. 1933 год.

Аштарак. Сбор винограда. 1933 год.

«То, что я тогда изображал,—говорил Мартирос Сергеевич,—было как бы сочетанием реального и фантазии: реального, поскольку я делал все под впечатлением жизни: фантазии, потому что я синтезировал, менял, усиливал цветовую гамму, чтобы ярче выразить свой восторг от солнца, природы, окружающего мира. Критика обрушивалась со словами негодования, посетители выставок требовали иногда у ни в чем не повинного кассира вернуть деньги за билет…»

Ночной пейзаж. Египет. 1911 год.

Ночной пейзаж. Египет. 1911 год.

Сарьяна всегда притягивал к себе Восток. Он побывал в Турции, путешествовал по Египту… В мироощущении восточного человека, в древнем искусстве, в контрастах природы он искал возможности для новых живописных решений все той же темы—человек и природа.

В знаменитой «Финиковой пальме» простыми средствами художник достигает необычайной степени обобщенности. Пейзаж с пальмой—несколько глинобитных домиков, сидящие под деревом люди—передает самую суть Востока.

Каждый раз откровением были для художника и поездки в Армению, которая ошеломляла его многоцветием красок и библейским размахом ландшафта, наивной откровенностью и горячностью характеров, мудростью древнего народа, сохранившего тысячелетнюю культуру.

Образ Армении… Он знал все ее тропинки, все горы, все храмы. Он мог с закрытыми глазами нарисовать дорогу на Хндзореск, во время разговора с собеседником мог взять у него блокнот и набросать силуэты стен и башен—знаменитых развалин в Ани или Звартноце.

Колхоз села Кариндж в горах Туманяна. Фрагмент.

Колхоз села Кариндж в горах Туманяна. Фрагмент.

Окончательно поселился Сарьян в Армении в 1922 году, когда там утвердилась Советская власть. Здесь он нашел ту живительную среду, которая питала его творчество. «Плодами дерева может пользоваться всякий, но корнями своими оно должно уходить в родную землю»—это убеждение Сарьян пронес через всю жизнь. В Армении он много работает: пишет картины, принимает участие в организации художественного техникума, Общества художников…

В 1924 году художник заканчивает полотно, которое называет «Армения». В сущности, это синтез наблюдений, мыслей о родине, ее душе, характере.

Самозабвенно кружатся женщины в пляске на крыше глинобитного домика. Все быстрее, все напряженней ритм… Ах, этот ритм армянских танцев, как будто он рожден самим воздухом, небом, горами,—неистовой охрой, суриком и лазурью, грохотом водопадов и тишиной прохладных долин… Теплые, жухлые тона контрастируют с голубовато-холодными, чтобы воссиять торжеством на вершинах Арарата…

Обрыв на склоне Арагаца. 1958 год.

Обрыв на склоне Арагаца. 1958 год.

В этом полотне, как и во многих других, созданных Мастером за его долгую жизнь, выразился эпический склад дарования Сарьяна.

«Каждый раз,—запишет он позже в своем дневнике,—я встречаю весну с чувством, что совершается необыкновенное. Я слышу ее дыхание, вижу новые краски, новое солнце, я вижу человека, творящего чудеса. Я чувствую движение рек по равнинам России, шелест трав в степи. В эти весенние дни я особенно остро ощущаю, что мое Я—это весь мир. Бесчисленное количество Я—это пылинки единого грандиозного целого. И каждая заключает в себе все то, что есть в большом целом. Как я счастлив, что родился! Как я благодарен тебе, великая мать-природа!»

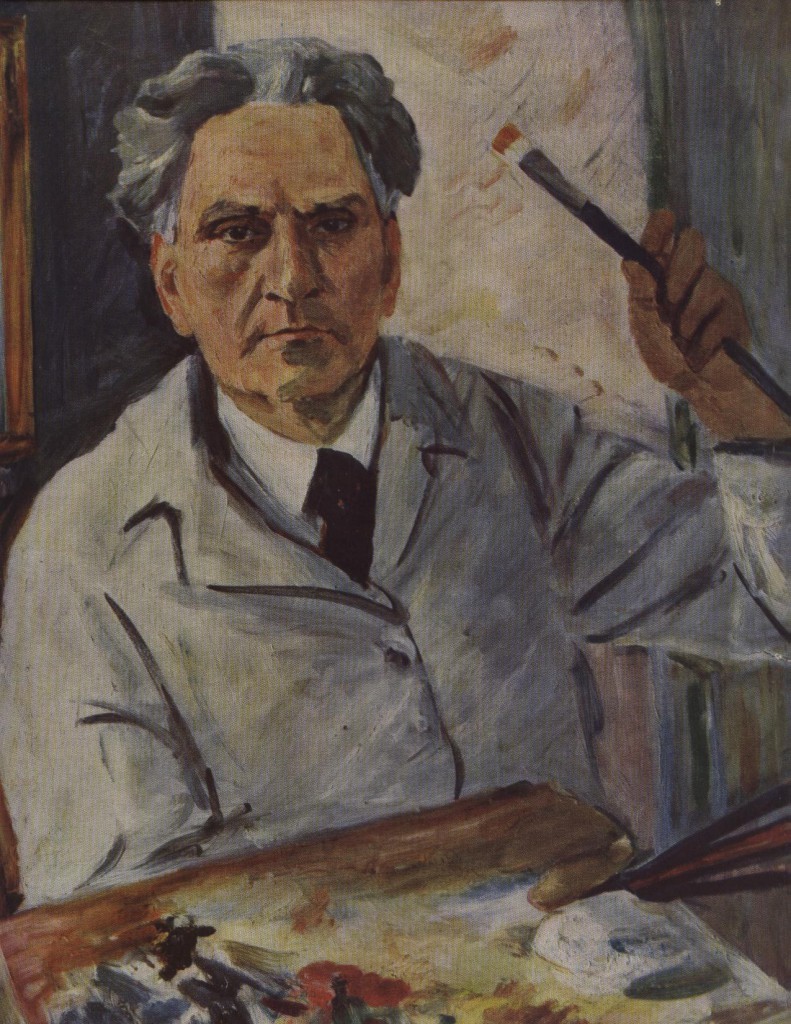

Автопортрет. 1943 год.

Автопортрет. 1943 год.

Во взоре из-под взметнувшихся вверх бровей — ощущается живая пульсация яркой творческой мысли. И, повинуясь ей, рука, держащая кисть, сейчас нанесет решительный удар по холсту. Стремясь придать образу как можно больше динамики, Сарьян, так же как и Кончаловский в рассмотренном выше автопортрете, отходит от строгой центричности композиции, свойственной некоторым другим его работам. Фигура и голова портретируемого сдвинуты к левому краю рамы. В правой части живописного поля оказываются лишь поднятая рука с кистью да угол палитры. Здесь создается большое свободное пространство, необходимое для обозначения дистанции, цезуры между художником и не видимым нами холстом. Этому же способствует выдвинутая вперед и данная в ракурсе палитра. Основная часть фигуры оказывается, таким образом, как бы на втором плане, что создает пространственную глубину изображению, кажущемуся на первый взгляд плоским. Общий динамический тонус портрета мастерски поддержан его наклонными линейными ритмами. Наклонной линии плеч вторят края палитры. Это движение подхвачено наклонными же линиями поднятой руки, кисти, контурами корпуса, костюма и т. д.

Выразительность фигуры так велика, что мы не только не замечаем очень смелых (и, по-видимому, здесь необходимых) отступлений Сарьяна от общепринятых анатомических пропорций, и явных погрешностей композиции (портрет был написан при помощи зеркала, и кисть оказалась в левой руке художника). Ярок и динамичен колорит портрета. В его осно-

ве светлое пятно белого костюма, данное на фоне розовой стены и сине-зеленой драпировки. В этом цветовом контексте звучно выделяются два ударных темно-коричневых пятна лица и руки портретируемого. Общее мажорное настроение, пронизывающее портрет, поддержано переливами красных, синих, зеленых, белых, желтых, коричневых и других ярких красок, обильно выдавленных на палитру. Все это необычайно повышает оптимистический пафос произведения, усиливает его активный, наступательный дух. Особенно значителен жест поднятой руки с кистью. Отвечая на вопрос автора этих строк о смысле такого жеста, Мартирос Сергеевич сказал: «Я очень люблю наш народ. Сам — частица народа. И ненавижу фашизм. Мне хотелось сказать всем, что я тоже боец, что воюю своим оружием — оружием искусства».

Автопортрет «Три возраста» 1943 год.

Спустя несколько месяцев Сарьян создал еще один замечательный автопортрет — «Три возраста» (1943). Перед нами, собственно, три портретных образа живописца, как бы олицетворяющих три наиболее значительных периода его творческой жизни — молодость, зрелость, старость. Пожалуй, впервые вместо излюбленного Сарьяном портрета-характеристики мы встречаем у него портрет-биографию. А точнее, произведение, включающее и то, и другое. Временной диапазон автопортрета «Три возраста» очень широк. Он охватывает без малого сорок лет. Справа мы видим красивого, одетого в модный костюм, при галстуке, молодого человека с палитрой в руке. Это Сарьян начала 1900-х годов. Он только что окончил Московское училище и стал на путь самостоятельных творческих исканий. Взгляд его задумчив и серьезен. Но в нем еще нет ни уверенности, ни житейского опыта, которые приходят с возрастом. Слева изображен Сарьян конца 20-х — начала 30-х годов. Такой, каким мы помним его по широко известному «Автопортрету с маской». Тут уже чувствуется человек, умудренный житейским и творческим опытом. Свободно и уверенно стоит он, держа большую кисть, обмокнутую в красную краску. Энергично откинув голову и прищурив глаза, живописец словно что-то мысленно взвешивает, отбирает, синтезирует. Он весь во власти творческого порыва. Его уже мало занимает забота о собственной персоне, о своей внешности, о том, что называется comme il faul. На смену модному костюму приходит зеленая рабочая куртка с отложным малиновым воротником, из-под которого виднеется ярко-оранжевая майка. И наконец, в центре картины — Сарьян 1943 года, крепкий седовласый старик с внешностью народного мудреца. Зорко и пытливо всматривается он в открывшиеся ему необъятные просторы родной земли, словно пытаясь угадать в суровую годину ее судьбу. А рука, уверенно держащая карандаш, уже готова нанести на чистый лист бумаги первые штрихи. Здесь те же, что и в предыдущем «портрете-возрасте», поглощенность любимым делом, то же, пожалуй, даже еще большее, пренебрежение к мелочам быта (художник небрит, изображен в пижаме). Однако тут уже полное,беспредельное господство зрелой, могучей творческой воли

Натюрморт же как таковой объективно не существует, он придумывается, искусственно составляется, компонуется художником специально для того, чтобы быть изображенным. При этом неважно, что он может иметь вполне жизнеподобный, реальный вид (завтрак, сирень в вазе и т. п.). Первый этап создания натюрморта — «сочинение» его, постановка в натуре; второй — трансформация предметов в процессе писания картины, проявление индивидуальности творца при работе над полотном. Поэтому можно сказать, что в жанре натюрморта, и только в нем, имеет место «двойное сочинение», «двойная композиция» («натурная» и художественная). Например, богатейшее красочное зрелище под названием «Ереванские цветы» (1957) сочинено М, Сарьяном.

Цветы Калаки. 1914 год.

Это он собрал воедино весь армянский сад, где пышно, ярко представлены краски южной осени. Здесь гладиолусы, гвоздики, георгины, астры — все виды невозможно и не нужно определять, ведь художник стремился не к ботанической точности, а к воплощению буйства красок, богатства и разнообразия природных форм. Живописец рассказал здесь и о труде армянских крестьян: известно, что каменистая земля Армении родит свои прекрасные плоды только при огромных усилиях работающего на ней человека. В многочисленных крынках, вазах, просто банках (ваз на такое обилие не хватило) Сарьян расставил экспонаты этой радующей глаз выставки. Они явно позируют: низкие растения помещены в первом ряду, высокие — на втором плане, на небольшом возвышении. Роль художника, собравшего все это великолепие воедино, разделившего его на букеты, расставившего в нужном ему порядке, ничем не замаскирована — перед нами именно специальная постановка.

Естественно, возможны случаи, когда роль художника как постановщика натуры минимальна. Он может увидеть натюрморт в беспорядочно разбросанных на письменном столе книгах и бумагах, в груде овощей на прилавке и т. п.; это не меняет существа дела.

Разумеется, в других жанрах художник тоже организует натуру. Он волен по своему усмотрению выбрать костюм портретируемого, задать ему позу, изобразить любую обстановку, поставить освещение, скомбинировать по-своему элементы пейзажа. Но такая, даже самая смелая, организация в той или иной мере все же подчиняется законам природы, анатомии, тенденции к сходству, она базируется на объективных данных, не зависящих от художника.

В натюрморте же то или иное сочетание элементов композиции картины не нуждается в жизнеподобных, отталкивающихся от реальности обоснованиях. Проблема сходства в натюрморте в целом вообще отсутствует, потому что, повторим, натюрморт как таковой вне воображения и творческого акта художника не существует; можно говорить лишь о мере сходства с натурой отдельных составляющих его предметов. Взаимодействие и взаимоотношения между вещами рождаются здесь в результате творческого акта живописца.

Та осень подарила ей встречу с Варпетом. Так издавна в Армении величают мастеров. Не всякого, впрочем, умельца, будь у него даже золотые руки, люди станут называть Варпетом. Это удел лишь избранных. Человек, с которым познакомилась она в сентябре пятьдесят четвертого года, был именно таким.

Мария Степановна Киреева гостила тогда в Ереване у художницы Мариам Асламазян. В доме у Мариам часто собирались друзья—писатели, актеры, музыканты. В один из вечеров к ней пришел Сарьян. живописец, чье имя уже в ту пору стояло вровень с именами Сезанна. Матисса и других не менее прославленных художников.

Мария Степановна скорее всего и не подозревала об этом. Биолог по профессии, она никогда не относила себя к числу особых ценителей искусства. Если выпадало свободное время, с удовольствием, конечно, ходила и в музеи, и на выставки. Но вместе с тем прекрасно сознавала, что пробелов в ее художественном образовании более чем достаточно. Многих художников она попросту не понимала, другие и вовсе оставляли ее равнодушной.

А вот Сарьян. К нему у Киреевой отношение было особое. Возле его полотен она могла простаивать часами. Радовалась вместе с художником солнцу и небу, камням и деревьям. И невольно думала:

«Есть же на земле такие светлые люди! Хоть бы краешком глаза глянуть

на него».

А когда наконец представилась возможность не просто увидеть Сарьяна. но и поговорить с ним. вдруг оробела. Мартирос Сергеевич словно почувствовал это и сам подошел к ней.

— Мариам говорила, что вы занимаетесь изучением морских водорослей.— начал он непринужденно.— Наверное, побывали на многих морях…

И странное дело, тут же исчезли куда-то и недавняя скованность, и робость. Мария Степановна стала рассказывать ему об экспедициях на Балтику и на Каспий, о том. как спускалась в костюме водолаза на дно Баренцева моря и как тонула однажды в Японском…

— Да. море бывает порой жестоким.— сказал Сарьян и на какое-то время, похоже, забыл о Киреевой, весь ушел в свои думы. Быть может, вспомнил, как в конце двадцатых годов провожал из Марсельского порта в Одессу пароход, на борту которого находилось около тридцати его картин, тех. что написал он за полтора года жизни во Франции. Ни одной из них не суждено было попасть на Родину, все погибли у берегов Босфора..

— А я, между прочим, тоже занимаюсь водорослями.— неожиданно улыбнулся Сарьян и, видя недоумение на лице своей собеседницы, пояснил: — Врачи прописали морскую капусту. Полезная штука, но уж больно соленая..

— Так ее ведь можно вымачивать, вся соль улетучивается. Хотите, я вас науч,—предложила Мария Степановна.

Смешно сказать, но именно морская капуста послужила поводом к продолжению их знакомства Мартирос Сергеевич пригласил Кирееву к себе в гости.

..Когда она вошла в его мастерскую, ощущение было такое, будто на нее хлынул откуда-то сноп яркого света. Мария Степановна даже зажмурилась на мгновение. Потом, оглядевшись. поняла, что свет проникает в комнату не из окон, а как бы волнами падает со стен, увешанных от пола до потолка картинами.

Прежде ей никогда не приходилось видеть сразу столько работ Сарьяна Здесь были и пейзажи, и портреты, и натюрморты. Разные по композиции и по цвету, они тем не менее воспринимались как нечто цельное. Так ноты, несхожие между собой по звучанию, начинают жить одной жизнью, сплети их в мелодию рука композитора.

— Нравится?—вывел ее из оцепенения голос Сарьяна.

И она. сама того не ожидая, вдруг сказала:

— Мартирос Сергеевич, я хотела бы. если можно, приобрести одну из ваших работ.

— Какую, например? — ничуть не удивившись. спросил Сарьян.

— Вот эту.— И Мария Степановна наугад указала на картину, на которой был изображен цветущий куст.

По правде сказать, она и не думала тогда, что это небольшое полотно — «Майский этюд» — положит начало ее личной коллекции сарьяновских работ. Но именно так впоследствии и получилось.

Киреева еще несколько раз встречалась с Сарьяном — и в Ереване, и в его московской квартире на Арбате. И почти каждая их встреча завершалась тем. что Мария Степановна уходила от него с какой-то новой картиной. В конце концов Мартирос Сергеевич стал даже называть ее «мой верный меценат». Говорилось это, конечно, в шутку, поскольку за работы свои он назначал весьма скромную цену…

Для Марии Степановны Киреевой, которая большую часть жизни прожила одна (мужа и сына она потеряла в годы войны), картины Сарьяна как-то незаметно сделались едва ли не самыми близкими друзьями и даже… задушевными собеседниками. Сколько счастливых часов подарила ей каждая из этих работ!. Глядя на них. она будто вновь бродила по горным ущельям и долинам Армении, любовалась двуглавым Араратом, накинувшим на себя снежную шаль, полной грудью вдыхала прозрачный ароматный воздух и не могла нарадоваться такой в общем-то естественной для всех нас радостью—просто жить, просто ходить по земле.

…— Вот тут они и висели, шесть жемчужин Сарьяна.— Мария Степановна указала мне на узкий простенок у двери, оклеенный скромными обоями — Располагайтесь пока, а я пойду приготовлю чай

Здесь, наверное, самое время объяснить читателю, как и почему я оказался у Киреевой

В конце прошлого года газета «Советская культура» опубликовала заметку, в которой говорилось о том. что москвичка, кандидат биологических наук М. С Киреева передала в дар Дому-музею М. Сарьяна в Ереване шесть неизвестных прежде картин художника.

Признаться, когда я шел в гости к Киреевой. то ожидал, что попаду в квартиру, сплошь уставленную и увешанную антиквариатом. Все оказалось совсем иначе Мария Степановна живет в обычной коммуналке, что находится в старом доме неподалеку от метро «Сокольники» В комнате ее нет и намека на какую-то роскошь и излишества. Разве что секретер из красного дерева, украшенный двумя массивными подсвечниками, коллекция диковинных кораллов и несколько Живописных полотен, в основном армянских художников. На пуфике возле дивана—раскрытый томик стихов Блока. На столе—ваза с засушенной веткой какого-то экзотического растения.

Пока я разглядывал нехитрое убранство этой комнаты, вернулась из кухни хозяйка и пригласила меня к столу. Мы допоздна проговорили в тот вечер Уже прощаясь, я спросил Марию Степановну, как же все-таки решилась она на такой шаг. Ведь с картинами Сарьяна она была неразлучна более четверти века. Они составляли главное богатство ее души. Да и ценность их немалая.

— Впервые я подумала об этом в середине семидесятых годов, когда попала на выставку работ Рериха, подаренных Музею искусства народов Востока сыном художника, Святославом Николаевичем. Подошла к одной из сотрудниц музея и сказала, что у меня есть шесть картин Сарьяна. Оставила даже свой телефон. Но мне так никто и не позвонил Очевидно, подумали, что имеют дело с сумасшедшей старухой.— Мария Степановна улыбнулась и затем продолжила: — А потом я познакомилась с Шаэном Хачатряном. директором Дома-музея Сарьяна. Это удивительный человек! Он с такой любовью говорил о Варпете, о том. что значила для него Армения и что он, Сарьян, всегда значил для нее. что я поняла: картины эти непременно должны находиться в Ереване, на родине художника.

Она помолчала с минуту и закончила:

— И потом не мне же одной любоваться такой красотой…

Недавно я был в Ереване и. конечно же заглянул в Дом-музей Сарьяна. Все шесть картин, подаренных Марией Степановной, вывешены в центре большого зала на втором этаже. Когда я смотрел на них, вдруг вспомнилась история, которую мне поведала Киреева.

..Как-то в гости к Мартиросу Сергеевичу пришли дети, учащиеся художественной школы. Каждому из них он дал бумагу, карандаши и попросил нарисовать что-нибудь ему на память. А когда собрал листы, то на одном из них увидел огромное солнце с руками, ногами и смеющимися глазами. Под рисунком было написано: «Портрет Мартироса Сарьяна».

Юный художник будто слышал слова, сказанные однажды Сарьяном: «Мы связаны с солнцем, оно веками увлекает за собой землю… Приходят новые поколения, а солнце всегда остается в человеке, в каждом из нас. Так останемся же верны этому великому закону. Возлюбим жизнь, возлюбим светлое, возлюбим любовь…»

Сам Варпет всю жизнь следовал этому закону.

Верна ему и Мария Степановна Киреева.

Андрей Поздняев.

Сочетание мечты и ностальгии по утраченной гармонии человека и природы, восхищение целомудренностью и небесной чистоты поэзии… Вот такою увидел Марию Петровых художник и оставил нам её неуловимый образ.

«He стремилась, не боролась, а сияла, как ночник…» — сказал поэт Давид Самойлов после смерти Марии Петровых. Свет ее был внутренним, постоянным, истинным — Мария Сергеевна никогда не стремилась быть на виду, скорее, пряталась в тень. Гордая отшельница русской поэзии, она почти полвека не печатала свои стихи. Почти полвека поэтический голос Марии Петровых, который современники называли «чистым», от природы «хорошо поставленным», был слышен лишь ее близким и друзьям. Врожденной, незаимствованной интонацией ее поэтической речи, интонацией, словно подчинявшейся не законам стихосложения, а повторам и перебоям дыхания и сердцебиения, восхищались А. Ахматова, Б. Пастернак, О. Мандельштам, Н. Заболоцкий, А. Тарковский… Стихотворение Марии Петровых «Назначь мне свиданье на этом свете» Анна Ахматова причисляла к шедеврам лирики двадцатого столетия.

Отзывы были лестными, восхищение единодушным. Но в то время, как под чутким пером Петровых-редактора и переводчика речь иноязычных поэтов — Ю. Тувима и С. Нерис, П. Маркиша и Д. Далчева, Ав. Исаакяна и С. Капутикян и многих-многих других — начинала звучать «без искаженья на чужеродном языке», оригинальное творчество Марии Петровых не знало широкого читателя. Поэтическое затворничество еще при жизни Петровых стало легендой, окружившей ее имя ореолом загадочности:

Покажись, безымянное чудо.

Что ты там притаилась одна?

Ты откуда такая, откуда,

Что и слава тебе не нужна?! — с изумлением обращалась к своей подруге поэтесса Вера Звягинцева. Бескорыстие творчества Петровых-она могла сравнить лишь с бескорыстием цветения природы, пения птиц… Да и стихи ее возникали как бы сами собой, как единственно возможный процесс переживания жизни.

Мария Петровых продолжила русскую поэтическую традицию святого отношения к слову и высокой миссии поэта. На этом пути одних поджидали тюрьмы и травля власть предержащих, других — тяжелые болезни, третьих — вынужденное молчание. Слово все более обесценивалось лозунговой беспринципностью его употребления. Но Мария Петровых не торговалась с эпохой великих перемен: выбрав свободу совести и поэзии, она заплатила за нее немотой, долгими годами добровольного отлучения от читателя. И в этом не было позы: слово было для нее делом, и Мария Петровых мучительно страдала, не раз вынося в стихах жестокий приговор своей затихшей лире, чувствуя вину перед теми, кто нуждался в словах правды и утешения.

«И я молчу десятки лет Молчаньем горькой родины…»

Высочайшую совестливость и приверженность старинному кодексу человеческой и профессиональной чести ценили в М. Петровых все те, кто находил в её поэзии и душе островок надежности и подлинности в самые неверные и лживые времена. Поэты этого сурового века узнавали друг друга по неподкупным голосам, по тяжкому бремени молчания. И чем дальше были они друг от друга, тем ближе были их сердца, тем сильнее было их поэтическое братство, то самое «и без родства родство», о котором писала М. Петровых в стихах, обращенных к Д. Самойлову: «Взгляни, два дерева растут из корня одного…» На этом пути встретились Анна Ахматова и Мария Петровых. Дружба двух сестер, скорбных и величественных, и двух поэтов, хранивших в чистоте завещанный им словарь русской поэтической речи, не подлежащий распродаже, длилась более тридцати лет… По несуетному биению сердец узнали друг друга в 1925 году Мария Петровых и Арсений Тарковский…

В жизни Марии Петровых все удивительно не случайно. Наверное, потому, что жила она по велению сердца, отзываясь на все, что было родственно ее душе, на все, в чем была истинная поэзия. Так не случайно пересеклись пути М. Петровых и М. Сарьяна. Русское искусство начала века было их общей творческой родиной, в Армении оба они обрели живительный источник вдохновения… Схожи были их характеры: молчаливы, скромны, они несли свой дар с горделивым достоинством, не стремясь к быстрому успеху, Петровых — не подстраивая голоса, Сарьян — не подмешивая красок. Оба учились творчеству у природы и трепетно воссоздавали ее переменчивый образ, не копируя, но стараясь приблизиться к самому источнику ее красоты. Может быть, поэтому так красноречива тишина, царящая в портрете М. Петровых,— тишина полного понимания, взаимного узнавания и восхищения, тишина сочувствия и сотворчества, словно посетило их какое-то общее воспоминание, словно услышали они одну мелодию, слившую в мгновение искусства их творческие миры и судьбы…

О Сарьяне М. Петровых впервые услышала в начале двадцатых годов от поэтессы Маргариты Саповой, на вечерах ярославского Союза поэтов, «Ярославских понедельниках»: «От нее я еще в школьном возрасте узнала о Сарьяне, и у меня защемило сердце даже от одних репродукций. Думала ли я тогда, что Армения станет моей пожизненной любовью и что мне выпадет счастье побывать в мастерской Сарьяна, познакомиться с этим гениальным художником, человеком исключительной духовной силы и красоты».

Они встретились осенью 1944 года, когда М. Петровых и В. Звягинцева впервые приехали в Армению — обе переводили в то время стихи молодых армянских поэтов.

Любовью на любовь, созвучием на созвучие ответила М. Петровых Армения, присудив ей первой премию имени Егише Чаренца за переводы. Абсолютный поэтический слух позволял М. Петровых переводить по подстрочнику, не зная языка, так точно по нюансам и атмосфере, словно язык автора был ее родным. Стихами созвучных ей армянских поэтов изливала М. Петровых и свою любовь, свою преданность древней прекрасной земле, образ которой, по ее словам, «ушел в глубины глубин» души… Когда Марии Петровых не стало, многие поэты ощутили страшную тяжесть немоты: словно отняли у них их второй, русский, голос.

«Ах, ты одна умела лить слезы по-армянски, чтобы перевели мои слезы, к кому мне теперь постучаться?» — восклицала Сильва Капутикян. Невосполнимой была потеря и для Маро Маркарян, повторявшей, как молитву, в дни тяжкой болезни русской подруги: «Если в мире существует святость, Это ты, Мария, это ты…»

В 1946 году Сарьян напишет портрет М. Петровых, а в 1968 году живописное посвящение Сарьяна предварит ее первый поэтический сборник — «Дальнее дерево», вышедший в Ереване и составленный армянским критиком, другом Марии Сергеевны — Левоном Мкртчяном, даже без участия Петровых.

Негромкая, затаенная судьба портрета — словно отзвук, эхо поэтического пути самой Марии Петровых. Не растиражированный в миллионных репродукциях, не облюбованный искусствоведами, как и ее стихи, он ждал своего часа вдали от суеты и салонов парадного искусства. Как и ее стихи, не знал громкой славы, но имел подлинное признание — освещая и отогревая многие сердца. Ясному и строгому строю поэзии Петровых вторила одухотворенность нежных, прозрачных черт ее лица, а необъятное морское и небесное пространство за плечами маленькой хрупкой женщины открывалось так же неожиданно и стремительно, как за камерными, очень личными строками Марии Петровых — огромный мир переживаний и богатого жизнеощущения. Живопись Сарьяна и поэзия Петровых перекликались трепетом линий, живой изменчивостью состояний, напряженностью слуха и зрения, но, главное, непрекращающейся работой души, молчанием, в котором зреет Слово…

Портрет Марии Петровых не самый известный в галерее Сарьяна. Но, бесспорно, один из самых светоноpa href=»http://babanata.ru/wp-content/uploads/2013/09/sarjan-012.jpg»сных среди созданных художником образов поэтов-современников: Авp. Исаакяна, Е. Чаренца, А. Цатуряна, А. Ахматовой, В. Звягинцевой. «Природа создает человека, чтоб увидеть с его помощью себя, восхитится собой. Человек — это природа, природа — это человек. Смерти не существует»,— написал a href=»http://babanata.ru/wp-content/uploads/2013/09/sarjan-012.jpg»однажды Сарьян. Очарованный естественной грацией Марии, природной контрастностью состояний ее души — страстной и смиренной, настороженной и открытой, беззащитной и мужественной,— художник доверился тайне, сквозившей в чертах лица прелестного и строгого, с тем же самозабвенным изумлением, с каким доверялся необъяснимо-мудрой красоте родного пейзажа, созданного Богом скупо и вдохновенно. Художник, поклонявшийся созидательному солнечному свету, не мог не откликнуться на светлый строй души Марии. «Лучи солнца словно осязают землю, одухотворяют ее, и все вокруг оживает, приходит в движение,… совершается чудо», — писал Сарьян о ежедневном творчестве природы. И чем больше света в человеке, считал художник, тем ближе он к божественному замыслу жизни. Не случайно персонажи портретных работ художника преимущественно люди творческие, люди, несущие в себе частичку животворящей солнечной энергии.

Есть в портрете М. Петровых что-то напоминающее о ранних циклах М. Сарьяна «Сны и сказки», появившихся после первого путешествия в Армению. То же сочетание мечты и ностальгии по утраченной гармонии человека и природы, то же восхищение целомудренностью и небесной чистотой поэзии, рожденной реальным, земным чувством… Такой увидел Марию Петровых художник и оставил нам ее неуловимый образ, сотканный из тихого света и чистого воздуха. Еще немного, и исчезнет, уйдет в свой таинственный мир, мир Поэзии…

Блажен, кто молча был поэт

И, терном славы не увитый,

Презренной чернию забытый,

Без имени покинул свет.

Через pстолетие пушкинские строки отзовутся в стихах другого русского поэта. В стихах Марии Петровых: Мы начинали без заглавий, Чтобы окончить без имен.

Ольга ГЕРДТ

Стихи Марии Петровых. (1908-1979)

Весна в детстве.

Вешний грач по свежей пашне

Ходит с важностью всегдашней,

Ходит чинно взад-вперед.

Нету птицы богомольней,

Звон услышав колокольный,

Не спеша поклоны бьет.

Строгий звон великопостный

Понимает грач серьезный,

Первым встретил ледоход,

Первым видел половодье,

Пост великий на исходе

Все меняется в природе,

И всему свой черед…

В самый светлый день весенний,

В день Христова воскресенья,

С церкви зимнего Николы

Разольется звон веселый

И с пяти церквей в ответ

То ли звон, то ли свет.

Старший колокол— для фона:

Звук тяжелый и густой

В день веселый, день святой

Оттеняет перезвоны

Молодых колоколов.

Солнце синий воздух плавит,

Жарким блеском праздник славит

На крестах куполов,

И щебечут в поднебесье

Малые колокола,—

Светлый день! Христос воскресе!

Всемогущему хвала! —

То в распеве всей гурьбой,

То вразброд, наперебой —

Славят первый день пасхальный,

Бестревожный, беспечальный.

Этот день впереди,

А пока погляди.

Как под звон великопостный

Ходит пашней грач серьезный,

Ходит чинно взад-вперед,

Не спеша поклоны бьет.

1975

Плач китежанки

Боже правый, ты видишь

Эту злую невзгоду.

Ненаглядный мой Китеж

Погружается в воду.

Затонул, златоглавый,

От судьбы подневольной.

Давней силой и славой —

Дальний звон колокольный.

Затонул белостенный,

Лишь волна задрожала,

И жемчужная пена

К берегам отбежала.

Затонул, мой великий,

Стало оглядь безмолвно,

Только жаркие блики

Набегают на волны…

Начало 60-х годов

* * *

Ни ахматовской кротости,

Ни цветаевской ярости,—

Поначалу от робости,

А позднее от старости.

Не напрасно ли прожито

Столько лет в этой местности?

Кто же все-таки, кто же ты?

Отзовись из безвестности!..

О, как сердце отравлено

Немотой многолетнею!

Что же будет оставлено

В ту минуту последнюю?

Лишь начало мелодии,

Лишь мотив обещания,

Лишь мученье бесплодия,

Лишь позор обнищания.

Лишь тростник заколышется

Тем напевом чуть начатым…

Пусть кому-то послышится,

Как поет он, как плачет он.

1967

Армения

На свете лишь одна Армения,

Она у каждого— своя.

От робости, от неумения

Её не воспевала я.

Но как же я себя обидела

Я двадцать лет тебя не видела,

Моя далекая, желанная,

Моя земля обетованная!

Поверь, любовь моя подспудная,

Что ты— мой заповедный клад,

Любовь моя— немая, трудная.

Любое слово ей не в лад.

Со мною только дни осенние

И та далекая гора,

Что высится гербом Армении

В снегах литого серебра.

Та величавая двуглавая

Родная дальняя гора,

Что блещет вековечной славою.

Как мироздание стара.

И тайна острова севанского,

Где словно дань векам седым —

И своды храма христианского,

И жертвоприношений дым.

Орлы Звартноца

в камень врублены,

Их оперенье — ржавый мох…

О край далекий,

край возлюбленный,

Мой краткий сон,

мой долгий вздох…

1967

Из неопубликованного

* * *

Не даете мне покою,

Недописанные строки!

То как будто под рукою,

То как будто за рекою,

Где закат горит далекий.

Всю-то жизнь меня губили

Ваши горькие упреки.

Я боюсь, что и в могиле

Не дадите мне покою

Бессловесною тоскою.

Хоть бы вы меня забыли,

Недописанные строки!

* * *

Я слов не нахожу — как ты чужда мне

Поэзия шестидесятых лет.

Не распрощаюсь я с любовью давней —

С владычеством предчувствий и примет.

О, Господи, какое многословье,

Какое расслабление умов!

Нет, не расстанусь я с моей любовью —

С поэзией незаменимых слов.

………………………

1968

* * *

Не льется больше кровавых рек,

Не снится больше кровавый бриг,

Но разве я человек?

Струится кровь, но тайком, тайком

И не рекою, а ручейком.

О ком горевать, о ком?

О ком— я знаю наперечет,

И умолкаю, а кровь течет,

И вот я почти одна.

Но все ж не напрасно, не зря живу,

Я жертвы великие назову,

Великие имена.

1973

Настроение, сообщаемое зрителю, люди, жмутся к стенам домов, тени, падают почти вертикально на землю от фигур и предметов, словно насаженных на стрелы солнечных лучей, перспектива улицы, сужающейся острым треугольником к центру холста и передающей движение пространства по узкому коридору,— все это сюжетно-предметные средства, в использовании которых Сарьян проявляет необычайную остроту зрения. Благодаря этой остроте за полдневной ситуацией перед глазами зрителя встает быт, образ жизни, ритм восточного города.

Улица. Полдень. Константинополь. 1910 год.

Улица. Полдень. Константинополь. 1910 год.

И композиция картины, и ее цветовая система, в свою очередь, являются важнейшими средствами реализации этого жизненного ощущения. Создается иллюзия случайности взгляда, брошенного на реальный кусок мира, иллюзия кадра. Возможностью этой «первичной» выразительности художник пользуется в полной мере, но вовсе ею не ограничивается. За кадровостью вырисовывается совсем иной принцип — не только равновесия, но и полной симметрии частей, их почти абсолютной тождественности. Кадр оборачивается строгой структурой, геометрической формулой.

Употребление термина «геометрия» не покажется нам странным, если мы измерим «фигуры», образующиеся на плоскости. Вертикальная ось картины строго отделит друг от друга два треугольника, заполненные изображением домов. С другой стороны совпадут треугольники улицы и неба. В самом центре окажется та точка, в которой соединятся вершины четырех треугольников — двух острых и двух тупых. В чем же смысл этого -геометризма»? Симметрия действует как зрительная рифма, средство сопоставления живописного произведения со структурой геральдического мотива на древнем хачкаре, старинном окладе, средневековой армянской миниатюре или с формой средневекового стихотворения, вобравшего мудрость, лаконизм и отчеканенную точность мысли. Четыре треугольника «Улицы» — как четверостишие, в котором через общий рефрен-узор проступает неповторимо конкретный смысл каждой строки.

Приблизительно ту же функцию, что и композиция, берет на себя цветовая система. Как и другие художники его поколения, Сарьян изживает пленэр и импрессионизм. Это проявляется в контрасте взаимодополняющих цветов — синего и оранжевого. На холсте, созданном импрессионистом, можно было бы представить сложное взаимодействие этих цветов. Сарьян же очищает два цвета от промежуточных «смесей», обнажает их и сталкивает в прямом контрасте.

Очищение цвета, обнажение красочного пятна были характерны не только для Сарьяна, но и для многих других мастеров того времени, например, для Петрова-Водкина. В его работах тех лет— в «Играющих мальчиках», в «Купании красного коня» — опыт импрессионизма не преодолевается, а отвергается. Главные цвета избегают принципа дополнительности. Предметы существуют в пространстве, не пронизанном светом, а исходящим из конкретного источника. Тени тщательно нейтрализуются, они почти незаметны, так как в представлении художника они являются свидетельством случайной световой ситуации. У Сарьяна же свет и тень как бы материализуются, воплощаются в цвете и даже в краске. Тень опредмечивается, становясь вещественной. Вспомним густые тени от луны в «Ночном пейзаже», или тени в «Финниковой пальме», «Идущей женщине», и многих других классических произведений мастера.

Сопоставляя в целом образный смысл произведений этих двух художников, мы сталкиваемся с оппозицией двух понятий — символа и формулы. У Петрова-Водкина воплощается первая из этих двух категорий. Сарьян. скорее, создает формулу данного мира, опираясь на его реальную основу и одновременно возвышаясь над нею. Это формула Востока— не в его внешней, экзотической и пестро-яркой видимости, а в его сущности.

Произведения Сарьяна, созданные накануне первой мировой войны, принесли ему широкую известность в России и за границей. После Октябрьской революции его творчество получает новые стимулы. Сарьян. обретая родину, сближается с передовой армянской интеллигенцией, со своим народом. Жизнь идет вперед. Вместе с ней меняется и творчество художника. Его палитра светлеет. Пейзажи проникаются ясным, спокойным чувством. Природа Армении предстает в его полотнах гордой и величавой, полной возвышенного и умиротворенного покоя, вечной, немеркнущей красоты. Постепенно формируется новый тип пейзажа. В 20—30-е годы Сарьян довольно часто обращается к интимным мотивам, изображая то уголок сада с прохладной тенью кустов, то старую городскую окраину. Но все чаще он раздвигает рамки привычного ландшафта. Мирные, широко раскинувшиеся долины, где растут красавцы деревья и течет обычная жизнь людей, цепи гор, уходящие друг за друга и теряющиеся в ясных и светлых далях, гордый Арарат, возносящий свою вершину в голубизну неба, желтеющего у горизонта,— вот излюбленные мотивы Сарьяна 40—50-х годов. Эта природа поначалу кажется недоступной, возвышающейся над человеком. Но именно в ней живут люди, приобщаясь к ее красоте и в то же время делая природу более близкой, открытой каждому, каждому дарящей свои блага.

Самое повседневное и простое в жизни людей Сарьян умеет соединить с возвышенной красотой. Столь же удивительна его способность сочетать яркую красочность, декоративность с живым, непосредственным восприятием окружающей реальности. Это качество прекрасно проявляется в его натюрмортах. «Цветы Сарьяна» — это особая, самостоятельная тема, которая сопровождает творчество художника почти с самого начала до самого конца. Сначала — букеты, потом — ковры,сотканные из цветов, составляющие целостные ансамбли, но сохраняющие красоту каждого цветка, написанного до мелочей правдиво и зорко.

Портрет поэта Егише Черенца. 1923 год.

Портрет поэта Егише Черенца. 1923 год.

В искусстве Сарьяна — лирическом, светлом, радостном— всегда глубоко и точно проявляется своеобразная философия художника, будто знающего, в чем корни и истоки жизни, в чем смысл человеческого счастья. Эта философия сродни народной мудрости, которой проникнута и поэзия Армении— старая и новая. Эта мудрость ярко выразилась в портретном творчестве художника. Сарьян любит угадывать в человеке душу, родственную своей. В портрете поэта Е. Чаренца (1923) воплощено творческое горение, сдержанное внешне, но озаряющее внутренний мир поэта. Это мир образов и поэтических метафор, мир поэзии честной и чистой. В своих портретах Сарьян старается увидеть за внешним обликом отражение души человека, постичь в каждом черты того подвига, который пронесли через жизнь сарьяновские герои, так много давшие культуре.

Дмитрий Сарабьянов.

Натюрморт. Виноград. 1911 год.

«….. моя цель — простыми средствами, избегая всякой нагромождённости, достигнуть наибольшей выразительности, в частности избавиться от полутонов.»