Ларионов Михаил

Ларионов Михаил

Судьба Михаила Федоровича Ларионова (1881 — 1964) печальна, ибо пала она на трагическую пору отечественной нашей истории.

Художник разделил горькую участь многих, очень многих своих сверстников, волею событий оказавшихся далеко от земли, их вскормившей.

М.Ларионов и Н.Гончарова. Москва. 1913 год.

Рождение, детство, учение, первые успехи и стремительный взлет новаторского, «бунтарского» творчества — все это вместилось в тридцать восемь «русских» лет художника, а сорок пять оставшихся — под чужим небом. Европейской славе «русского парижанина » на родине социалистического реализма места, как известно, быть не могло, разве что в немой памяти тех, кто не хотел и вопреки всему не мог отказаться от баснословного прошлого русского искусства. Таких, впрочем, было немного и с каждым годом все меньше…

Но если жизненную судьбу Мастера уже не переменить, не исправить, то судьба его живописи — в руках будущего. Для Ларионова оно наступило — время оглянуться, а может быть, и изумиться: вот что могло кануть в Лету!..

Предлагая сегодня читателям статью крупнейшего исследователя творчества Ларионова Евгения Ковтуна, мы надеемся,-что художественное наследие Мастера станет не только объектом эстетического наслаждения. но и займет законное свое место в бурном потоке живописи XX века.

В новом русском искусстве этому художнику по праву принадлежат ключевые позиции. Михаил Федорович Ларионов был у самых истоков стремительного процесса обновления русской живописи, совершавшегося в начале XX века.

Крутые реформы Петра I ввели русское искусство в общеевропейское русло; возникшая Академия художеств довершила этот процесс. Однако вместе с явными приобретениями обнаружились и несомненные утраты. «Ученое» искусство Академии оторвалось от народных корней и в сильной степени потеряло свою национальную самобытность. Развитие пошло по двум направлениям: продолжало жить народное искусство, но пути искусства «ученого» разошлись с ним. Впрочем, так продолжалось недолго. В недрах «ученого» искусства начались попытки соединить два этих потока. Они связаны с именами Венецианова, А. Иванова, Федотова, Сурикова, Рябушкина, Врубеля, Борисова-Мусатова. К XX веку эта тенденция «национализации» заявила о себе в полный голос.

То, что оказалось не под силу смотревшему на Запад «Миру искусства», блестяще осуществили Ларионов, Гончарова. Малевич и живописцы их круга— они-то и сумели соединить оба русла в один мощный поток обновленного русского искусства, обретшего прежнюю национальную самобытность.

Рассматривая движение искусства на рубеже веков, нельзя не заметить, что там, где кончаются Врубель и Борисов-Мусатов, начинается Ларионов, уловивший и по-своему преломивший импульсы, содержавшиеся в творчестве старших его современников.

Борисов-Мусатов раньше других русских художников испытал плодотворное воздействие принципов импрессионизма, понятых глубоко и своеобразно претворенных. «В те годы, когда будущие мастера «Мира искусства» еще находили опору своим исканиям в мюнхенском модерне и картинах Берлина, а в понимании импрессионизма не шли дальше Уистлера и Цорна, Борисов-Мусатов с пристальным вниманием обратился к творчеству основоположников новой французской живописи». К началу XX века он достигает вершин своеобразного поэтического импрессионизма, столь же подлинного, но глубоко отличного от французского. Начинает испытывать тяготение к синтетичности, к поискам большой пластической формы («Весна», «Водоем»). Спустя короткое время движение, намеченное Мусатовым,— к живописному синтезу, а вслед за этим к конструктивности — захватит многих молодых русских художников. Прочные нити преемственности связывают раннюю живопись Ларионова с Мусатовым. Последние годы его творчества совпадают с импрессионистским периодом Ларионова.

Столь же симптоматичным для новейших тенденций русской живописи было и творчество Врубеля, воспринимавшегося беспокойным чужаком в культурно-умиротворенной атмосфере «Мира искусства». В его поздних живописных и графических работах присутствует такое заострение и сдвиг пластических форм, которое может быть понято лишь через призму последующих событий в русском искусстве. Эти сдвиги и грани, смущавшие современников, были дальними раскатами грозы, зревшей в русской живописи. Подражание Врубелю оказалось бесплодным (это известно по ряду попыток), но его влияние на следующее за ним поколение художников было огромным. Его позднее творчество, сметающее укоренившиеся догмы и представления об искусстве, произвело освобождающее действие на умы художников, подготовив их к восприятию новых художественных идей, с быстротой снежного кома выраставших в русском искусстве начала века. Тот «взрыв формы», который

можно наблюдать в последних живописных и графических работах Врубеля, ставил под сомнение привычные художественные каноны, убеждая в возможности иных пластических решений и развивая новое понимание пропорций и пространства.

Интересно, что уже в конце 1900-х годов наиболее внимательные критики прозревали связь Врубеля и Борисова-Мусатова с новыми тенденциями в русском искусстве. Тогда же были отмечены общие основы исканий «молодого искусства» в России и во Франции. В предисловии к каталогу выставки «Золотого руна» 1908 года можно прочесть: «Если родоначальниками этого движения во Франции были Сезанн, Гоген и Ван Гог, то первый толчок в России был дан Врубелем и Борисовым-Мусатовым». Мы не знаем автора этих строк, но известно, что Ларионов был инициатором и вдохновителем выставок «Золотого руна», на которых совместно выступали русские и французские живописцы.

За десять предвоенных лет Ларионов-живописец пережил стремительную творческую эволюцию, в то же время увлекая за собой товарищей по искусству. На него равнялись, за ним следовали, ему подражали. Он стал признанным главой московских живописцев-новаторов.

Импрессионистский период (1902—1906) — одна из вершин творчества Ларионова. Картины этого времени показывают, что, следуя урокам Клода Моне и Борисова-Мусатова, живописец нашел свой «голос» и «тембр», создав оригинальные произведения. Это серии и циклы картин «Сады», «Рыбы», «Домашние животные».

1904 годом датированы такие шедевры ларионовского импрессионизма, как «Верхушки акаций» или «Розовый куст после дождя». Голубое небо в верхушках акаций пронизано серебристым мерцанием весенних ветвей; удивительно прозрачны и нежны касания верхушек деревьев с небом. Короткие удары, «тычки» кистью создают живописно-тональную вибрацию фона. Кажется, небо живет, пульсирует, дышит…

Нерв ларионовского импрессионизма — обостренная цветопись, а не яркая светопись. Художник достигает необычной напряженности цвета. Нарушая все живописные каноны, он сталкивает контрастные и близкие цвета — красный, зеленый, розовый, лиловый, приводя их к неожиданным гармониям. Это поистине отважная живопись, открывающая новые цветовые сочетания. Такой «живописный риск» мог позволить себе только художник с безошибочным чувством цвета.

Другая особенность ларионовского импрессионизма— необычайное богатство живописных фактур. Как бы из цветовых зерен, соседствующих друг с другом, складывается структура его живописи, мерцающая переливами драгоценных камней. Здесь вспоминаются полотна и акварели Врубеля, вызывающие те же ассоциации. Молодой живописец был внимателен к творчеству своего старшего собрата (они были лично знакомы, о чем будет радсказано дальше). Как и у Врубеля, краска в холстах Ларионова не ложится на уже готовую форму, напротив, сама форма и пространственные отношения рождаются из красочных образований и цветных фактур. Эта «цветная пыль» (выражение Ларионова), создающая форму, особенно отчетливо выступает в «Индюшке» (1905).

Куст сирени в цвету. 1905 год.

Куст сирени в цвету. 1905 год.

В 1906 году, приглашенный Дягилевым, Ларионов приезжает в Париж и участвует в экспозиции русского искусства, входившей

в состав «Осеннего салона».

Натюрморт с кувшином и иконой.

Натюрморт с кувшином и иконой.

Он и раньше знал новейшую французскую живопись, прежде всего по собранию С. И. Щукина, но здесь она раскрылась перед ним во всем своем многообразии. Перелом в творчестве Ларионова часто связывают с этой поездкой во Францию, но вряд ли это справедливо. Уже в некоторых работах 1904—1905 годов намечается поворот в сторону фовистского обострения цвета. Суть этого процесса

можно определить как поворот от стихийно-непосредственной живописи к конструктивно-упорядоченной организации цвета в картине. Постепенно исчезает живописная вибрация. Цвет становится чище, звонче, локальней. Обнаруживается тенденция к обобщению, к «выводу» в цвете.

В «Купанье при заходящем солнце», холсте 1904 года, можно видеть, как в живописную структуру импрессионизма вторгается иной цветовой принцип. В красных фигурах купальщиц, подчеркнутых зеленью моря, такое напряжение цвета и такой «вывод» в цвете, которые уже предвещают живописные принципы, идущие на смену импрессионизму. Мы как бы присутствуем при рождении новой живописно-пластической формы. С 1907 по 1912 год продолжается новый, примитивистский период в творчестве Ларионова— время наивысшей художественной активности мастера.

Именно в эти годы происходит коренная переоценка ценностей мирового искусства, одним из инициаторов которой в России и был Ларионов. Многие явления искусства, неизвестные художнику XIX века или оставшиеся вне сферы его интересов, оказываются теперь в центре внимания живописцев. Двадцатый век, перед которым широко раскрылись сокровища мирового искусства, уже не отдает предпочтения грекам, не связывает своих художественных идеалов только с античным миром или Ренессансом. Интерес художников передвинулся в сторону того, что пренебрежительно именовали «примитивом». Они ищут подтверждения плодотворности и жизненности своих новых пластических принципов в искусстве архаики, Византии, Востока, в древних культурах африканского континента и Океании. Среди этих глубинных художественных пластов для русских живописцев главное значение получил опыт многовекового национального искусства. «У нас 23 марта будет диспут,— писал в 1913 году Ларионов художнику М. В. Ле-Дантю.— Тема такая— за Восток и национальность, против западного эпигонства — и в отдельных параграфах — традиции в искусстве, русификация западных форм». Ларионов точно подметил сущность того процесса, который подспудно протекал в русском искусстве нового времени, а теперь, в XX веке, вышел на поверхность,— русификация западных форм.

Увлечение Ларионова народным искусством было долговременным и прочным. Он собирает иконы, русские и восточные лубки. П. А. Мансуров. со слов Ларионова, рассказывает о его совместной с В. В. Кандинским «охоте» за лубками: «Больше всего они бродили с Кандинским по базарам и отыскивали мужицкие лубки. Бова Королевич и Царь Салтан, а с ними ангелы и архангелы, «хваченые» анилином вдоль и поперек,— вот это, а не Сезанн и явилось источником всех начал. Интересно, что в 1913 году Ларионов устраивает «Выставку иконописных подлинников и лубков», сопроводив каталог собственным предисловием.

Особенно привлекали художника живописные городские вывески, которые в изобилии украшали многочисленные лавочки провинциального Тирасполя, где прошла юность художника.

В первый раз вывеску Ларионов «заметил» в ранний период. Во «Фруктовой лавке» (1904—1905) вывески по краям двери в лавочку проходят как фон, решенный в принципах импрессионизма. А в 1907 году он написал первую «вывесочную» картину — «Провинциального франта»: молодой человек прогуливается по улице, где на стене дома висит вывеска «Шляпы» (дама в шляпке). Здесь вывеска не только замечена, но ее примитивистская пластика вторглась в живописный строй картины. «Франт» написан в той’же стилистике, что и вывесочная «дама». С этого холста творчество Ларионова вступает в примитивистский период.

В конце 1900-х годов появляется знаменитая серия «вывесочных» «Парикмахеров» (лучшие из них находятся в зарубежных собраниях).

В «Офицерском парикмахере» Ларионов упрощает рисунок, добиваясь, как делали художники-вывесочники, легкой «читаемости» изображения. Для этого парикмахер нарочито развернут в фас. тогда как «клиент» помещен в профиль. Никаких переходных позиций, которые могли бы затемнить смысл происходящего. То же преувеличение и во взмахе ножницами парикмахера, и в тупой покорности клиента, как бы приносимого в жертву.

Нельзя не отметить особенность поистине поразительную: примитивистские холсты Ларионова оказали влияние на литераторов, в частности на раннего Маяковского, увлеченного близкими к ларионовским мотивами. «Его интересовали,— писал Д. Бурлюк,— городские натюрморты. Железные вывески с «копчеными сигами», трубы, по которым водопадом струится сырость. Весь первый период стихотворчества прошел на бульварах, на улицах». Как считает А. Крученых, цикл «Парикмахеров» отразился в поэтической зарисовке на ту же тему:

Вошел к парикмахеру,

сказал— спокойный:

«Будьте добры,

причешите мне уши».

Гладкий парикмахер

сразу стал хвойный,

Лицо вытянулось,

как у груши.

«Сумасшедший!

Рыжий!»

Запрыгали слова,

Ругань металась от писка до писка,

И до-о-о-о-лго хихикала чья-то голова,

выдергиваясь из толпы,

как старая редиска.

(«Ничего не понимают», 1913).

Крученых замечает: «Это же не стихи, а ремесленная подпись к картине М. Ларионова «Парикмахер».

Своим вторжением в мир антипоэтических тем, банальных сюжетов, рыночных вкусов Ларионов предвосхитил многое и открыл дорогу многим явлениям в изобразительном искусстве и в литературном творчестве. После его парикмахеров, солдат и венер стали возможны бытовые портреты П. И. Соколова, «рыночные» натюрморты Ю. А. Васнецова, городские зарисовки Н. А. Заболоцкого и рассказы М. М. Зощенко, стихотворный «лубок» Д. И. Хармса явственно перекликается с «Офицерским парикмахером» Ларионова, написанным двадцатью годами раньше:

Полковник перед зеркалом:

Усы, завейтесь, шагом марш!

Приникни, сабля, к моим бокам,

ты, гребень, волос расчеши,

а я, российский кавалер,

не двинусь. Вертись, хохол, 4

спадай в тарелку, борода.

Уйду, чтоб шпорой прозвенеть

и взять чужие города.

(«Искушение», 1927).

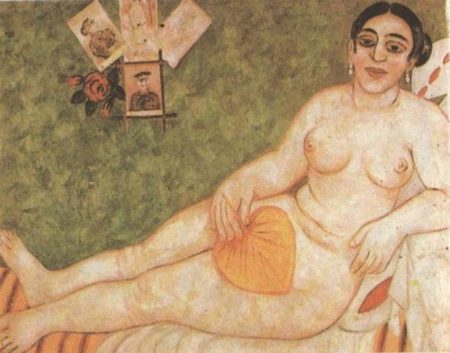

Последние примитивистские циклы — «Венеры» и «Времена года» — были созданы в 1912 году. В незавершенный цикл «Венер» 1912 года входят «кацапская», «бульварная», «турецкая», «молдавская», «испанская», «еврейская» и «негритянская» Венеры. К ним примыкает и «Венера» из собрания Русского музея.

Весь этот цикл был полемически заострен против эстетского пассеизма* «аполлоновского» и «мирискуснического» толка. Не случайны и такие «шокирующие» названия, как «бульварная» и «кацапская» Венеры. Но эти «эпатажные» заострения должны были подчеркнуть главное — протест против рутинных «греко-римских» пристрастий в искусстве, расширение сферы прекрасного. «Негритянская Венера» возникла не случайно как раз в тот момент, когда художники открыли для себя удивительный мир африканской скульптуры. Нет сомнения, что этот ларионовский цикл был направлен и против критиков, третировавших новое искусство, и непосредственно против «главного критика», А. Бенуа, которого раздражали попытки молодых художников сделать для себя пластические выводы из опыта народного искусства. Еще в 1910 году Бенуа призывал Ларионова бросить этот путь и вернуться в лоно «старого искусства»: «Ведь он мог бы создавать вместо этих кривляний в духе какого-то нового «примитивизма» законченные и совершенные произведения в «прежнем духе». А Ларионов лишает закатный ореол старого искусства того цветистого и праздничного луча, который он мог бы ему дать». Ларионовский цикл «Венер» был отповедью «нераскаявшегося» художника критику, полемической атакой, предпринятой в форме живописных полотен.

Идти впереди времени, противореча устоявшимся вкусам,— бремя не из легких, требующее от. художника бескорыстного подвижничества, неуступчивости и твердости характера. Ларионов никогда не изменял себе, не поддавался искушению облегчить себе путь, чуть сдав позиции и тем приблизив успех.

Одновременно с «Венерами» Ларионов создает «Времена года», четыре большие картины, две из которых («Лето» и «Осень») находятся за рубежом. Ларионовский примитивизм раскрывается новой гранью. В этих работал несомненная связь с детским рисунком, который высоко ценил художник. В литературе они получили название «инфантильный примитив». Однако детские рисунки дают только внешний толчок Ларионову. По существу же эти картины осложнены глубоким соприкосновением с древними, архаическими, по преимуществу восточными культурами. Их наивность— не детская, а взрослая; это взгляд на мир, исполненный поэтического простодушия. Каждая картина— своего рода стихотворение в зримых образах, и не случайно художник сопровождает изображение простыми и трогательно-наивными строками:

«Весна ясная, прекрасная.

С яркими цветами,

с белыми облаками».

«Примитивистские» холсты Ларионова, создаваемые в глубоком взаимодействии с народной художественной традицией, стали творческим стимулом для многих его сподвижников. Они открывали для всех, работающих в искусстве, возможность, черпая из богатейших национальных традиций прошлого, быть в то же время современнейшим художником.

В 1912 году в живописи Ларионова возникает совершенно новое явление — он создает первые полотна в духе лучизма. живописно-пластической системы, разработанной им совместно с Н. С. Гончаровой.

Западные искусствоведы внесли немало путаницы в вопрос о времени возникновения лучизма, относя его иногда к 1909 году, когда Ларионов, как мы видели, был увлечен совсем иными задачами. Здесь представляется возможность внести ясность в этот вопрос.

В марте 1912тода открылась выставка «Ослиный хвост». На ней еще не было лучистских работ. Но не таков был Ларионов, чтобы откладывать демонстрацию своих новых достижений, да и вообще в художественной жизни тех лет можно видеть жесткую конкуренцию, стремление обойти, опередить собрата. Надо было спешить хотя бы потому, что В. В. Кандинский уже создал и демонстрировал свои первые абстрактные «импровизации».

Впервые лучистские картины художник показывает в декабре 1912 года. Спустя год Ларионов опубликовал брошюру «Лучизм». Самыми представительными выставками лучизма были «Мишень» (1913), «№ 4» (1914) и выставка работ Н. Гончаровой и М. Ларионова в Париже (галерея Поля Гийома— 1914). Парижская выставка пользовалась большим успехом, она открыла для Запада русского мастера, чья своеобразная живопись внесла нечто новое 8 европейское искусство. Его лучистские работы заметил и высоко оценил Г. Аполлинер: «Михаил Ларионов, в свою очередь, принес не только в русскую, но и в европейскую живопись новую утонченность— лучизм».

По мысли Ларионова лучизм должен был оторвать живопись от предметности, превратить ее в самоценное и самодовлеющее искусство цвета. Основные положения теории лучизма, достаточно наивной, сводятся к тому, что мы не видим самих предметов, а воспринимаем пучки лучей, исходящие от них, которые в картине изображаются цветной линией. Но практика лучизма оказалась гораздо интереснее и плодотворнее его теории.

Критика в лучизме Ларионова увидела одну из разновидностей абстрактного искусства, однако дело обстояло сложнее.

Если импрессионизм в своем увлечении жизнью цвета отодвинул на второй план пластическую конструкцию, то кубизм, напротив, развивал структурное начало в ущерб живописному. Ларионов не хотел жертвовать ни тем, ни другим. Его лучизм был удивительной попыткой соединить, казалось бы, несовместимое— живописную вибрацию импрессионизма со структурно-конструктивной ясностью, свойственной кубизму. Несмотря на внешнюю беспредметность, лучистские работы Ларионова — движение к природе, их светоносная, сложно-вибрирующая живопись вызывает природные ощущения и ассоциации. Таков его «Лучистский пейзаж» из собрания Русского музея.

Ларионову были чужды как живописно-духовное визионерство Кандинского, так и неистовая беспредметность супрематизма Малевича. Ему, художнику, всегда получавшему творческие импульсы от зримого мира, трудно было порвать все связи с природой. Эту особенность, то есть противоположность лучизма абстракционизму и беспредметности, в свое время подметил Н. Н. Пунин, считавший, что теория лучизма была выдвинута Ларионовым «в качестве барьера против некоторых рационалистических тенденций кубизма» и на практике явилась «плодом очень тонких реалистических сопоставлений».

Добавим еще, что ларионовский лучизм возникает, по-видимому, не на голом месте. В поздних рисунках и картинах М. А. Врубеля часто можно обнаружить пластические структуры, которые как бы предвосхищают лучистские построения Ларионова (циклы «Пророков», «Шестикрылый серафим» и др.). Художник П. А. Мансуров, близко знавший Ларионова в Париже, рассказывает, что еще студентом Училища живописи, ваяния и зодчества Ларионов попал к Врубелю, создававшему тогда майолики для гостиницы «Метрополь», и работал под его руководством примерно надели две. Никаких прямых последствий этого общения в творчестве Ларионова мы не найдем, но, рассказав об этом эпизоде, Мансуров делает, на мой взгляд, меткое замечание о формах в картинах Врубеля, похожих на «окна, хваченные морозом», и напоминающих ему «лучизм». Казалось бы, внешний признак, случайное сходство, но в нем проглядывают скрытые и дремлющие до времени тенденции развития врубелевской пластической формы.

В 1914 году Ларионов вместе с Гончаровой уезжает в Париж и работает как театральный художник для балетной труппы С. П. Дягилева.

С.П.Дягилев работает над рукописью. 1929 год.

С.П.Дягилев работает над рукописью. 1929 год.

С.П.Дягилев и С.М.Лифарь на репетиции. 1927 год.

С.П.Дягилев и С.М.Лифарь на репетиции. 1927 год.

Тогда же в парижской галерее Поля Гийома состоялась выставка его работ (совместно с Гончаровой), принесшая Ларионову европейскую известность. Он знакомится с Пикассо и,другими парижскими мастерами, о нем пишет статьи Гийом Аполлинер. Но война прерывает европейское турне художника. Как офицер запаса, подлежащий мобилизации, Ларионов возвращается в Москву и вскоре попадает на фронт в армию Ренненкампфа, сражавшуюся в Восточной Пруссии. Здесь он был тяжело контужен: «Чуть не без ног, контуженный, лежит дорогой Ларионов»,— писал Маяковский.

После выхода из госпиталя в 1915 году художник вновь отправляется к Дягилеву, путешествует с труппой по Швейцарии, Испании, Италии, работает над эскизами декораций и костюмов для балетов.

Революция застает Ларионова во Франции. Он живо интересуется тем, что происходит в России, и никогда не теряет связи с Родиной. В 1920 году Ларионов иллюстрирует поэму Блока «Двенадцать», вышедшую отдельными изданиями в Париже и Лондоне. В ноябре 1922 года в Париже побывал В. Маяковский, всегда высоко ценивший живопись Ларионова. В своем очерке «Семидневный смотр Парижской живописи» он рассказал о своих встречах с русскими художниками. Как результат этих встреч, в 1923 году в издательстве «Круг» выходит поэма Маяковского «Солнце» с иллюстрациями Ларионова.

В 1919 году Ларионов и Гончарова поселились в Париже на улице Жака Калло, где прожили до конца своих дней.

М.Ларионов и Н.Гончарова. Париж. 1962 год.

М.Ларионов и Н.Гончарова. Париж. 1962 год.

Двадцатые годы прошли в работе над дягилевскими балетами. Ларионов создает эскизы костюмов и декораций для балетов на музыку С.Прокофьева «Шут» (1921) и Стравинского «Байка про лису» (1922). Остро переживая отрыв от родной ему стихии русской жизни, художник возвращается к излюбленным мотивам своего творчества. Так возникает альбом «Путешествие в Турцию», исполненный гуашью с использованием трафарета и шелкографии.

Поздние живописные работы Ларионова— охристо-серебристые натюрморты, этюды обнаженных натурщиц, хрупких и как бы бестелесных, говорят о том, что художник продолжает владеть утонченной живописной культурой. Но что-то невозвратно ушло из этих работ. В них появились столь несвойственные Ларионову эстетизм, манерность и стилизация, оглядка на «французские вкусы». Громогласный живописец, каким он был в России, теперь перешел на шепот разбеленно-охристых отношений. Спад творчества болезненно переживал и сам художник…

Творческий взлет Ларионова, продолжавшийся до предвоенных лет, оставил неизгладимый след в русском иcкусстве 20 века. Многие художники начала века, искавшие новых путей в живописи, испытали на себе сильное воздействие искусства Ларионова, оно ощутимо в работах Н. Гончаровой, А. Шевченко, Д. Бурлюка и других. Следы ларионовского влияния заметны и в раннем творчестве таких крупных индивидуальностей, как К. Малевич и В. Татлин.

Ларионов сумел создать живопись, которая не стареет с десятилетиями. Эта на первый взгляд сугубо русская по своим внутренним качествам живопись — по миропониманию и цветоощущению — оказалась близкой, ценной и нужной всем, в ком живет потребность в искусстве. Творческое наследие Ларионова медленно, но неуклонно, как это часто бывает с художниками, опередившими свое время, идет на встречу со зрителем.

Одаренный колорист Михаил Федорович Ларионов (1881 —1964) —последовательный и послушный на первых порах ученик импрессионистов. В своих ранних внешне простых, незамысловатых по пейзажному мотиву этюдах художник пытается как бы до дна исчерпать технические и колористические возможности, заложенные в импрессионистическом методе. Ларионов тщательно изучает самого типичного французского пейзажиста-импрессиониста-Клода Моне. Он исследует меняющееся освещение, изображая один и тот же пейзаж в разное время дня, тончайшим образом разрабатывает бесчисленные оттенки одного цвета, например зелени травы и листьев, многокрасочно пишет сам воздух, ощутимо наполняющий его картины. Но и для Ларионова импрессионизм тоже стал лишь этапом в его художественном развитии. Может быть, невозможность сказать новое самостоятельное слово в этой отработанной системе и выразить в ней всю сложность своего отношения к миру и привела беспокойного художника к новым поискам, в которых он отошел от пейзажа.

Двадцать лет назад Третьяковская галерея получила бесценный дар от художников-эмигрантов Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой, и вот сейчас настал момент, когда «сокровища» полностью разобраны, каталогизированы и готовы к публикации. Перед смертью в 1964 поду Ларионов составил завещание, по которому весь его архив, коллекции гравюр и часть (немаленькая) его и Гончаровой изобразительного наследия должны были быть переданы Третьяковской галерее, что и произошло в 1989-м после смерти вдовы художника Александры Томилиной-Ларионоеой. Бережной транспортировкой парижского наследства ГТГ занимался лично известный искусствовед Глеб Поспелов. Собственно, приехавшие из Парижа картины и графику обоих художников с помпой выставили практически сразу после доставки в Москву. Тогда же вышли каталоги живописной и графической выставок соответственно, а спустя еще какое-то время была опубликована монография о Ларионове. Что же касается архивов и коллекций Ларионова.то здесь потребовалось гораздо больше времени, чтобы привести все в порядок и начать публиковать и экспонировать. Работа велась на двух фронтах. С одной стороны, архив Ларионова попал в сферу интересов издательской программы «Интерроса» и в рубрике «Первая публикация» начали готовить к изданию уникальные записи, рисунки, фотографии и мемуары Ларионова, которые художник планировал включить в свою — увы, так и не законченную — книгу о «Русском балете». В конце прошлого года, ознаменованного празднованием столетия «Русских сезонов» Сергея Дягилева, чудесный фолиант увидел свет. Кроме художественной ценности, о чем ниже, издание носит познавательный характер. До выхода «Истории » Русского балета» реальной и фантастической в рисунках, мемуарах и фотографиях из архива Михаила Ларионова’ только продвинутые балетоведы знали, что Михаил Ларионов, сотрудничая с Дягилевым, был не просто одним из многочисленных худажников-оформителей спектаклей антрепризы, но также хореографом,летописцем и историком «Русских сезонов» и несостоявшимся балетным импресарио (во всяком случае он считал себя причастным ко всем вышеперечисленным профессиям).

С другой стороны, сотрудники отдела графики ПТ спешили закончить свою работу, чтобы после головокружительного успеха выставки «Ведение танца» на которой театральные работы Ларионова и Гончаровой прозвучали выразительнее прочих экспонатов из российских собраний, открыть публике еще один неизвестный аспект таланта неуемного Михаила Ларионова, а именно представить его как коллекционера. Для выставки «Весь мир — театр», отобрали триста печатных листов из коллек^и художника, которая включает — страшно подумать — более десяти тысяч экспонатов. Все это отнюдь не виртуальное богатство хранится в запасниках Третьяковской галереи, но не потому, что нет места на стенах, а в целях сохранности: печатная графика очень хрупка и боится света Трудно сказать, являются ли конкретные триста листов лучшими в коллекции Ларионова, но учитывая, что это лишь первая выставка-знакомство с фондом, понятно, что кураторы хотели отразить многообразие тем и интересов коллекционера. Судя по увиденному, Ларионов не был ни классическим страстным коллекционером-фанатиком, спускающим последние гроши в лавке старьевщика-антиквара, ни занудным собирателем гравюр в духе английской аристократии. Увлекался гравюрой Ларионов со времен своего детства и юности, проведенных в Тирасполе: почему-то он очень полюбил японскую ксилографию и пронес эту любовь через всю жизнь. На выставке этого добра — три зала Остальное, как кажется, собрано с огромным вкусом, но не по большой любви, чисто для работы. Кто прочтет «Историю «Русского балета» реальную и фантастическую в рисунках, мемуарах и фотографиях из архива Михаила Ларионова» узнает, что художник намеревался написать несколько книг, в том числе и по истории танцев народов миpa Он покупал, во-первых, любые картинки, на которых присутствовали танцующие, прыгающие и даже борющиеся фигуры. На выставке есть такой раритет, как афиша выступления женщины-каучук, датируемая XVIII веком. Или гравюра «Танец дервишей» (тоже XVIII века), где задрапированные в рясы «дедушки» в медитативном экстазе выделывают какие-то немыслимые па. По этим гравюрам Ларионов собирался исследовать природу движения. Во-вторых, его интересовала театральная и околотеатральная продукция — от афишек до забавных гравюр с изображением закулисных сценок с не менее забаеными подписями. Наверное, всегда любивший лубочную прибаутку, Ларионов покупал эти в общем-то малохудожественные, но очаровательные безделушки ради прелести слов. Например, на выставке присутствует совершенно замечательная литография Э.Форе (1808) «Школа танцев». На кресле сидит солидный кот в костюме, а перед ним танцуют нарядные крысы — внизу читаем по-французски: «В присутствии жирного кота маленькие крыски (так «любовно» называли балерин Гранд-Опера студенты-балетоманы — Е.Б.) танцуют только лучше, воистину, они не боятся быть съеденными! На другой гравюре изображены две балерины, которые смотрят со сцены в зрительный зал через дырку в занавесе и обсуждают драгоценности, сверкающие на даме, сидящей в первом ряду (дырка эта делается специально, так как у находящихся в кулисье и на сцене, пока закрыт занавес, нет другой возможности узнать, что происходит снаружи в зале).

Напоследок можно выделить еще одну группу гравюр, которые в небольшом количестве, но все-таки содержатся в коллекции Ларионова, — это работы, не связанные темой танца или театра, не сделанные японцами или камбоджийцами, не относятся к лубочной тематике, это гравюры признанных мастеров жанра. Их Ларионов покупал, ведомый лишь чувством прекрасного. Глаз тех, кто не любит балет, театр, японцев и дервишей, отдохнет на традиционных композициях Калло и Галле (2 листа с историей Лота, примечательных наличием красавцев ангелов на переднем плане). С выставками гравюр всегда так происходит: нашел пару-тройку ценных лично для тебя работ, значит ходил в музей не зря. Новая экспозиция отдела графики «Весь мир — театр» — не исключение из правила Будем ждать продолжения.

Возвращаясь же к шедевру издательской программы «Интерроса» стоит отметить, что эта третья публикация серии превзошла все предыдущие своей затейливостью. Форма книги чуть ли не интереснее содержания. В закрытом виде она напоминает неправильный прямоугольник — один угол взмывает прямо и вверх, а враскрытом виде — букву М. При публикации мемуарной части книги авторская орфография выправлена согласно сегодняшним нормам языка (как и другие невозвращенцы, Ларионов постоянно переиздал с языка на язык и с кириллицы на латиницу). Зато сохранены и изобретены всякие «вкусные» вставки и вклейки с рисунками и автографами, как бы вырезанными из старой бумаги. С аутентичными папирусными обрезками соседствуют блестящие глянцевые фотографии спектаклей «Русских сезонов», также обнаруженные в коллекции Ларионова, большинство из них в полном смысле слова из серии «первая публикация».

Текстовая составляющая интересна-тут несколько исследовательских статей . Глеб Поспелов рассказывает об истории, и содержании унаследованной ГТГ коллекции, Евгения Илюхина пишет о Ларионове-хореографе, Елизавета Суриц заполняет «белую страницу» поздней истории дягилееской антрепризы, фрагменты рукописных набросков Ларионова для книги о «Русском балете», фотографии страниц манускрипта, их расшифровка и всевозможный справочный материал, дающий ключи к содержанию книги и истории русского балета вообще. Меняет ли данное издание наше представление о Михаиле Ларионове? Несомненно. и прежде всего в плане человеческом. Трудно было себе представить, что около Дягилева много лет наладился персонаж, во многом зависимый от него материально, который, никому это не показывая, проживал внутри себя совсем другую жизнь — жизнь воображаемого двойника «хозяина». Ларионов думал, что это он ведет труппу вперед, а босс часто ошибается и промахивается в выборе людей. А когда Дягилева не стало, Ларионов мысленно взял на себя заботу о Балете — он всегда писал это слово с большой буквы. При этом он оставался честным, насколько это было возможно для человека, котооый обычно выдумывал датировки своих картин — по отношению к Истории. Считая первые годы, (те, что были без него) «Русских сезонов» незначительными, он прилежно собирал и хранил материалы о Нижинском, Фокине, Бенуа, которых практически не знал о деле.

Завышенная самооценка не путала его мыслей. Он не написал своих книг исключительно потому, что не обладал ни навыком, ни вкусом к писательству (то есть он знал, что писать, но не знал, как это делается), и по той же причине не продвинулась ни на йоту его книга по истории танцев народов мира — собирать материалы он умел и собрал немало, но подорвался на их описании. Видимо, Ларионов так и не осознал до конца свое второе призвание. Хотя он и был немножко Дягилевым, кода устраивал выставки своих коллег в Москве и в Париже и когда успешно переправлял из России иконы и продавал. Но для Дягилева продюсерство было основным занятием и не вседа способом заработка, а для Ларионова «дела» были скучной обязанностью мужчины, вынужденного кормить семью. Эта информация — новый пласт как в постижении личности Ларионова, так и истории «Русского балета» в целом, который еще нужно осмыслить. А за подробностями — пикантными и серьезными — балетмейстерской деятельности Ларионова стоит обращаться напрямую к изданию «Истории» от «Интерроса:

Екатерина БЕЛЯЕВА

.