Врубель Михаил

Врубель Михаил

Михаил Александрович Врубель (1856-1910) — великий русский живописец.

Михаил Александрович Врубель (1856-1910) — великий русский живописец.

ПРИ имени известного русского художника Михаила Александровича Врубеля вспоминаются «Демон», «Пан», «Царевна-Лебедь» — картины удивительной красоты и силы, вспоминается его недолгая жизнь, озаренная взлетами высокой фантазии, неустанными творческими поисками.

В его творениях — предельно искренних, напряженно-экспрессивных — отразились мятежные порывы эпохи, предчувствие грядущих великих перемен. Его смелые эксперименты в области художественной формы, далеко не cразу понятые и оцененные современниками, стали откровением для последующих поколений художников.

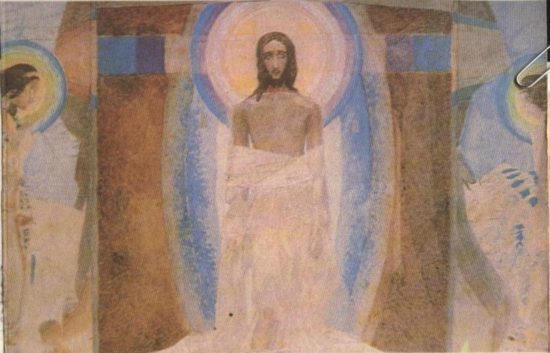

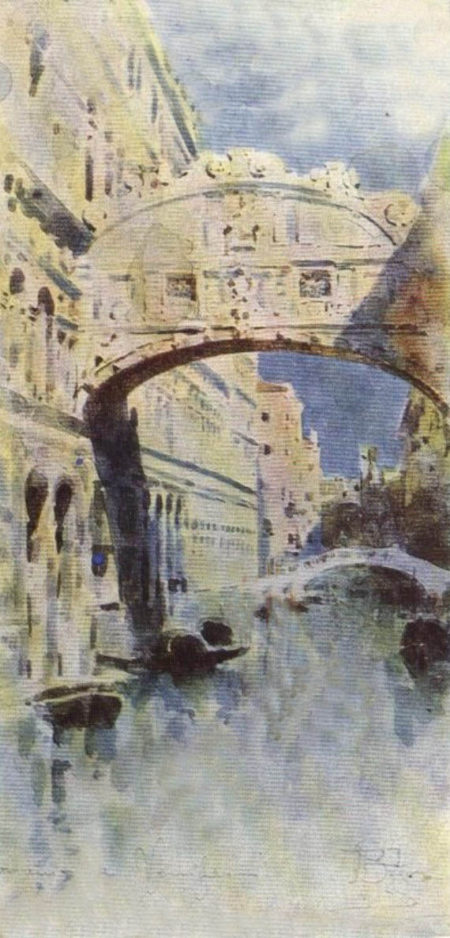

‘Чтобы глубже изучить искусство Византии, мастеров Раннего Возрождения. Врубель едет в Венецию (1884—1885). Вернувшись, работает над росписями Владимирского собора в Киеве.

В эти же годы он создает поражающую цветовым богатством и гармонией «Девочку на фоне персидского ковра», «Гамлета и Офелию». «Демона» — первую картину из большого цикла.

В дальнейшем на протяжении всего творческого пути Врубель упорно, с огромным напряжением работает над образом Демона, в котором он стремился выразить свое понимание мятежного порыва к свободе. конфликта с враждебным обществом, трагедию одиночества личности незаурядной, исполненной творческих сил (скульптурный горельеф 1889 года, акварельные иллюстрации к Лермонтову 1890—1891 годов, картины «Демон сидящий» — 1890, «Демон поверженный» — 1902 и др.).

Московский период (1889— 1904) — самый плодотворный в жизни художника. В это время окончательно формируются его творческий метод, пластическая образная система («Испания». «Гадалка». «Пан», «Царевна-Лебедь». «Сирень». «К ночи» «Портрет С. И. Мамонтова», иллюстрации к произведениям М. Ю. Лермонтова).

Творческий путь художника оборвался неожиданно и трагически. На его похоронах Александр Блок сказал: «Перед тем, что Врубель и ему подобные приоткрывают перед человечеством раз в столетие — я умею лишь трепетать… Они не только художники, но уже и пророки»

М. Врубель. Автопортрет. 1904 г.

М. Врубель. Автопортрет. 1904 г.

Свидание Анны Карениной с сыном. 1878 г.

Свидание Анны Карениной с сыном. 1878 г.

«Столичный» Врубель впервые в Омске.

Выставка произведений Михаила Врубеля, родившегося в Омске и здесь сделавшего первые шаги в искусстве, открылась в местном музее изобразительных искусств. Она приурочена к юбилею одного из величайших художников России и 280-й годовщине основания Омска.

Организовал и осуществил необычную экспозицию Столичный банк сбережений. Представлены 22 редкие работы Врубеля, хранящиеся в частных коллекциях в Москве и по этой причине малоизвестные публике. Потрясает «Автопортрет»: боль, усталость, отчаяние сплелись с мужественным смирением…

Столичный банк сбережений отдает много сил и средств собирательству, в первую очередь русского искусства. В его коллекции уже более трех тысяч произведений известных мастеров.

Две недели назад банк передал в дар Третьяковской галерее уникальную картину В.И.Сурикова «Портрет Л.Т.Маториной».

Здравствуй, князь ты мой прекрасный!

Что ты тих, как день ненастный?

Опечалился чему?..

Голос певицы завораживал. Какого-то удивительного тембра, похожий на Свирель, но богаче красками. Казалось, душа сказки обрела возможность раскрыться со всей полнотой во всевозможных переходах и переливах. И не нужно было закрывать глаза. чтобы сценическая обстановка и поведение певицы не разрушили сказочный образ. Декорации были выполнены с таким пониманием музыки, с такой чуткостью ко всем оперным превращениям, так поражали буйством фантазии, что могли принадлежать только большому мастеру. Костюм певицы, тоже совершенно необычный, казался блестящим оперением чудесной птицы. А ее движения, исполненные грации, ее лицо с широко расставленными глазами уводили в неведомое, манили какой-то неразгаданной тайной…

-Сказка о царе Салтане» на сцене Русской частной оперы имела шумный успех, и разделили его по праву вместе с композитором Римским-Корсаковым певица Надежда Ивановна Забела и художник Михаил Александрович Врубель.

Портрет Н.И.Забелы-Врубель на фоне берёзок. Фрагмент. 1904 год.

Они были женаты уже пятый год, но Врубель не уставал восхищаться достоинствами своей жены—ее внешностью. ее голосом, ее талантом Надежда Ивановна не казалась красавицей. «В наружности сестры не было ничего классического и правильного, и я слышала отзыв, что Врубель выдумал красоту сестры и осуществил в портретах, хотя, по-моему, он преувеличивал именно ее недостатки, так как они особенно нравились ему»,—так писала Екатерина Ивановна Ге, сестра Надежды Ивановны. Едва ли можно согласиться с тем, что в портретах Забелы автор «преувеличивал» ее недостатки. По-видимому, Врубелю нравилась изменчивость ее черт, и именно эту изменчивость он пытался «схватить», оттого портреты Забелы так не похожи один на другой. Пытался он понять и природу ее таланта, ту естественность, с которой актриса перевоплощалась в существа сказочные, полуфантастические: Панночку из «Майской ночи», Снегурочку, Волхову из «Садко». Царевну-Лебедь из «Сказки о царе Салтане». Художник присутствовал на всех репетициях, на всех спектаклях с участием жены, был ее костюмером и гримером. Искусство Забелы не просто радовало Врубеля как зрителя, но и вдохновляло как художника.

В своем творчестве Врубель тяготел к изображению чудесного, к тому, что живет в чувствах человека, в его фантазии, в причудливых созданиях его воображения.

Гамлет и Офелия. 1883 год.

Пророк. 1898 год.

Еще в годы учебы в Академии художеств (Врубель поступил туда двадцати четырех лет—в 1880 году, окончив юридический факультет Петербургского университета) он не удовлетворялся простыми будничными сюжетами, его влекли темы, требовавшие больших обобщений, выявления сложных характеров. Он компанует картину «Гамлет и Офелия», появляются первые наброски «Демона» и «Пророка». Картины остаются неоконченными, наброски отброшены и забыты. Врубель еще не чувствует себя мастером, не чувствует той свободы владения карандашом и кистью, которая позволила бы ему, забыв о технике, решать сложнейшие живописные задачи. Но он верит, что неустанным трудом может обрести эту свободу.

Он изучает натуру не с усердием даже, а с самозабвением, которое пугает его родных и учителей, забывает о cнe и еде. Приходя в гости, он рисует на чем попало и первое, что попадется под руку. Если отправляется куда-нибудь в дорогу, рисует в маленьком альбомчике, который засовывает в карман куртки. Эти наброски для Врубеля то же, что для пианиста ежедневно проигрываемые этюды, а для певца упражнения в сольфеджио. Он не хранил их и не дорожил ими. Еще в Академии он славился как талантливый рисовальщик, а позже мог соперничать с Репиным и Серовым. Ему нравятся попотна, в которых художник ведет «любовную беседу с натурой». Рафаэля он ценит прежде всего за реализм: «Сколько простоты и силы жизненной правды!»…

Но реализм голого факта был чужд Врубелю. По его представлению, художник должен быть не копиистом действительности, а пророком, который вбирает в себя всю боль своего времени, постигает красоту его. Недаром Врубелю был так близок образ пушкинского «Пророка», который так же. как и Демон, сопровождал его всю жизнь.

Понятие красоты становится для Врубеля неотделимым от понятия родины. В 1885 году он пишет из Венеции одному из своих знакомых, что, наслаждаясь творениями Беллини и Тинторетто, он понял для себя, как художника, что «крылья—это родная почва и жизнь». «Ах, милый, милый… сколько у нас красоты на Руси…»—продолжал он.

На протяжении ряда лет, захваченный разными образами и темами (в начале 90-х годов Врубель создает цикл иллюстраций к произведениям Лермонтова: знаменитого «Демона», «Гадалку», панно «Испания», ряд портретов), продопжает думать и о выражении средствами живописи национальной красоты.

Эскиз декорации к опере А. Рубинштейна «Демон». 1896 год.

Испания.

Часто бывая в Абрамцеве. постоянно общаясь с Е. Г. Мамонтовой и Е. Д. Поленовой, собиравшими произведения народного искусства, Врубель однажды делает важное признание сестре: «Сейчас я опять в Абрамцеве, и опять меня обдает, нет, не обдает, а слышится мне та интимная национальная нотка, которую мне так хочется поймать на холсте и в орнаменте. Это музыка цельного человека…».

Когда в 1898 году Мамонтов предложил Врубелю для Нижегородской выставки сделать два больших панно, темой одного из них художник выбрал Микулу Селяниновича—русского богатыря. Образ этого могучего крестьянина был решен им в особой манере, напоминающей мозаику. Когда жюри выставки забраковало панно. Мамонтов построил для произведений Врубеля особый павильон. Он один из первых понял, что свои фантастические краски, смелые ракурсы, необычную манеру решения образов Врубель искал в природе, в окружающей действительности, что его искусство имеет глубокое содержание.

Вскоре Врубель пишет «Богатыря» (1899 г.)—как бы новый вариант темы Микулы Селяниновича. Это образ-символ, который выразил его представление о неизмеримой мощи и силе русской земли, русского народа. В самом колорите картины художник хотел передать «земную» и «земляную» силу богатыря. Только после долгих, мучительных переговоров «Богатырь» был принят на выставку «Мира искусств». Полотно оценили по достоинству немногие. среди них—Римский-Корсаков…

Знакомство с музыкой Римского-Корсакова захватило художника, он почувствовал в композиторе своего единомышленника «…Я благодаря Вашему доброму влиянию решил посвятить себя исключительно русскому сказочному роду».— писал Врубель Римскому-Корсакову. В сфере творчества их пути сходились. Оба стремились к постижению самого существа русского национального эпоса, стремились приникнуть к тем корням, к той почве, которые и образовали русское искусство. Музыкально одаренный. Врубель не просто наслаждался произведениями любимого композитора, он ощущал их в цвете, они вдохновляли его, дарили новые замыслы «. ..Я могу без конца слушать море Я каждый раз нахожу в нем новую прелесть, вижу какие-то фантастические тона»,— говорил он о музыке «Садко». На тему опер Римского-Корсакова Врубель создает серию керамических скульптур: «Волхова», «Садко». «Весна», «Берендей». Последнему он, кстати, придал черты портретного сходства с композитором.

Как продолжение всей этой серии сказочных и былинных персонажей— полотно «Царевна-Лебедь», сразу же ставшее популярным. Написано оно было в том же 1900 году, когда на сцене мамонтовского театра была поставлена «Сказка о царе Салтане».

«Царевна-Лебедь» не портрет актрисы Забелы в сценическом костюме, как представляется многим, хотя рожден он. несомненно, под впечатлением образа, созданного ею. Портретное сходство отмечали многие современники, но сходство не было полным Не живую женщину из плоти и крови писал художник, а фантастическое существо, для которого морская пучина—дом родной. Красота врубелевской Царевны-Лебедь рождена морской стихией, она как бы соткана из закатных лучей, игры волн, блеска камней, шума прибоя—нечеловеческая красота. На ее неживом лице игра цвета—от иссиня-черного (море) до розово-багряного (заря) — подобна переливу тонов на изделиях из майолики. Только глаза живы на этом лице, и в них безмерная грусть. Шелестят под ветром крылья, сверкают дорогие каменья в ее головном уборе, затягивает, манит прощальный взгляд. В этом взгляде тоска по земному обличью, по земнай любви и радости.

Так написано трепещуще-перламутровое. с отблесками заходящего солнца оперение лебедя, что мы слы-. шим этот шелест, этот трепет, слышим холодные ровные удары прибоя о берег, усиливающие, подчеркива-ющие ощущение безнадежности и грусти. Еще миг—и потухнет полоска зари, исчезнет красота царевны, только взмахнет крыльями большая белая птица и скроется в волнах…

Л.Осипова

Неисчерпаемая сила фантазии, глубокая эмоциональность образов, страстная взволнованность чувства определяют яркое своеобразие творчества Михаила Александровича Врубеля, замечательного мастера-живописца, выдающегося художника. На рубеже двух столетий он начал поиски новой художественной формы, показал безграничные возможности образного ви-| дения мира. Современники по-разному оценивали его творчество: недоумевали и восхищались. смеялись над автором и ругали его, но для всех было несомненно: его искусство— явление чрезвычайное. Лучшие произведения Врубеля были отвергнуты. Слава пришла к нему поздно. Могучий талант феноменально одаренного и на редкость образованного художника признали в последние годы жизни, когда он был тяжело болен, ослеп.

Врубель, по словам одного из современников, идеально выражал свою мысль. В самых фантастических по замыслу произведениях художника ощущается непосредственное чувство реальности, и в этом большая поэтическая сила его искусства. Он страстно стремится к высокому и прекрасному, цель искусства для него в том, чтобы «будить душу от мелочей будничного величавыми образами».

Редкий дар поэтической фантазии раскрылся в его картинах «Царевна-Лебедь». «К ночи». «Пан»—одна из лучших его работ (1899 г.). В ней проявилось глубокое понимание Врубелем мира природы, реальное и вымысел слились воедино. С не меньшей силой выразилась страстная любовь к природе в картине -Сирень», поражающей взволнованностью чувства. Ясная звездная ночь, благоухающие цветы сирени и девушка с печальными глазами. Колорит картины построен на сложной лиловой и зеленой гамме. Неуловимы переходы от нежных прозрачных тонов к насыщенному цвету. В картине нет большого пространства, разросшийся куст сирени заполняет все полотно, создается впечатление объемности пышно цветущей сирени.

Девочка на фоне персидского ковра.

Девочка на фоне персидского ковра.

Произведения Врубеля — реакция на окружающую действительность, которую художник воспринимал трагически. Он остро чувствовал конфпикт личности и буржуазного общества. Художника влекут сильные, мятежные образы. Беспокойнострастная фантазия заставляет Врубеля обратиться к образу лермонтовского Демона. Тема Демона —тема трагедии сильной личности, духовно не сломлен ной даже в момент гибели. Врубель не просто воспроизводит лермонтовского Демона. Картина «Демон» (1890 т.) пронизана чувством безысходной тоски, жестокого страдания. У могучей фигуры нет сил подняться. Впечатление скованности усиливают сомкнутые руки, обнимающие колена.

Идея внутренней борьбы, не находящей своего разрешения, идея обреченности одинйче-ства еще полнее отразилась в работе «Демон поверженный». Картина создавалась невероятно мучительно. Сорок раз переписывал автор картину. Образ Демона — символ отрицания, протеста и борьбы — выразил трагедию и самого художника. Несломленная сила духа— и трагическая гибель. Среди мрака сгущающихся сумерек лежит распростертое на земле безжизненное тело. Горящие гневом глаза, заломленные над головой руки.

Мятежный дух отрицания низвергнут, беспомощен. но не спомлен.

Врубель картиной «Демон поверженный» (1902 г.) по-своему отразил предреволюционную эпоху. Ни одно произведение мастера не отвергалось столь яростно, как это. Огромный труд и волнения, связанные с картиной, сказались на здоровье aвтоpa — Врубель тяжело заболел.

Венеция. Мост Вздохов. 1890-е годы.

Венеция. Мост Вздохов. 1890-е годы.

Серия рисунков, созданных в эти годы, свидетельствует о блестящем мастерстве- художника. Для них характерны меткая наблюдательность, легкость и красота линии. Ярко проявляется и талант Врубеля-портретиста.

Валькирия (княжна М.К.Тенишева). 1899 год.

Валькирия (княжна М.К.Тенишева). 1899 год.

Портретная живопись его психологична, удивительна силой характеристики, лица полны сосредоточенности, живут напряженной внутренней жизнью.

«Это была совсем другая, невиданная живопись».—передает Константин Коровин свои впечатления от знакомства с творчеством Врубеля, один из немногих современников, оценивших огромный талант художника. Искусство М. А. Врубеля и сегодня поражает глубиной философских раздумий, восхищает своеобразным поэтическим миром автора.

В. МИХАЙЛОВА

Как бы любуясь собой, расправляет белоснежные, слегка окрашенные розовым закатом крылья прекрасная заколдованная девушка — Царевна-лебедь. Кажется, она- бросает в нашу сторону последний прощальный взгляд: огромные глаза ее полны легкой грусти. Еще мгновение — И печальная красавица навсегда обратится в птицу. Потому так тревожно-красно полыхают зарницы, так свинцово волнуются воды, так низко нависло сумрачное небо.

Ощущение тревожной загадочности мира, его наполненности неразрешимой тайной, его трагической мимолетности присуще картинам крупнейшего мастера русского изобразительного искусства рубежа XIX — XX веков Михаила Александровича Врубеля.

«Слышится мне,— признавался он в одном из писем,— та интимная национальная нотка, которую мне так хочется поймать на холсте и в орнаменте». Эллинистическому божеству Врубель придал облик старого, бедного русского крестьянина-пастуха с выцветшими усталыми глазами. Истинно национальный эффект картины «Пан» усиливается благодаря любовно написанному пейзажу, неброскому, узнаваемо близкому. Художник восхищался родной природой, которая, по его мнению, дорога не только потому, что красива, она — «носительница души» русской, «Сколько у нас красоты на Руси!» — восклицал Врубель.

Художник был не копировальщиком действительности, а мыслителем в живсписи, каждое его полотно несет в себе самостоятельную напряженную мысль, И все же он пережил горькие минуты непонимания и неприятия своего искусства художественной общественностью, воспитанной на жанровых сценках, на не требующих усиленного размышления бытовых картинках.

Современник Врубеля А. Н. Бенуа с горечью писал: «Будущие поколения… будут оглядываться на последние десятки XIX века как на «эпоху Врубеля» и недоумению их не будет пределов, когда они увидят, во что считала Врубеля эта «его эпоха». Действительно, неутомимый труженик. рано познакомившийся с нуждой, одержимо влюбленный в свое искусство, вносящий в него нечто совершенно новое, он всю жизнь оставался не понятым ни критикой. ни общественностью. Каждое его произведение, которое он мыслил подарить зрителям как сокровенный подарок, как лучшую частицу души, встречалось либо скандальным шумом, либо холодом неприязни. В этом отношении вся его творческая судьба стала вызовом, приобрела характер протеста против обыденности и пошлости».

Поэтому он с удовольствием принял участие в работе над иллюстрациями и юбилейному изданию «Демона» Лермонтова.

Философский образ бунтаря на рубеже веков приобретал все более актуальное значение. Так, Александр Блок, высоко ценивший творчество художника, писал: «Если бы я обладал средствами Врубеля, я бы создал Демона». Характерно, что в период первой русской революции Демоны и Лермонтова, и Врубеля воспринимались как образы революционные.

Врубель навсегда останется унииальным явлением в истории асей русской . культуры как трагический художнику вдохнувший жизнь н свою мечту в великие поэтические символы — будоражащие дух, вечно юные спутники человечества. В этом залог неувядаемой жизненной силы искусства Врубеля.

Н. САФРОНОВА.

«Ты тоже виновата! Я немедленно еду в Москву!» — кричал Врубель, брызгая слюной. Дверь за ним с силой захлопнулась, жалобно задребезжали стекла веранды. Вслед мужу полетела Надина телеграмма, адресованная доктору Савей-Могилевичу. Она и впрямь виновата, что не сделала этого раньше…

. Путешествие по железной дороге всегда было для Врубеля мучительным — его угнетало бездействие. Нервный пассажир то и дело выскакивал в тамбур, изводя проводника расспросами: который час и не опаздывает ли поезд, потом спросил себе чаю, да так и не притронулся к нему. Врубель уже сожалел, что в очередной раз так глупо поссорился с женой — у Нади ведь тоже нервы… Саввочке всего-то восемь месяцев, малыш беспокоен, спит мало, и Надя, конечно, переживает за здоровье сына. Он тоже переживает, но выносить постоянный плач нет сил. Если бы домашние знали, как у него болит голова! А сына он боготворит. Говорят, ему удался Саввочкин портрет — белокурый мальчик с огромными ярко-синими глазами, глядящими на мир слишком серьезно. Правда, ангельское личико немного портит кривая улыбка: сын родился с раздвоенной верхней губкой. Врубель пришел в ярость, когда кто-то при нем назвал дефект ребенка признаком вырождения. «Мой сын особенный, — горячился отец, — и неправильность черт только доказывает его исключительность!»

Почему Надя считает, что он пренебрегает семьей. Она совсем перестала понимать его. Отчего, например, не ушла из театра, где не ценят талант ее мужа? И что ведь заявила: мол, не сделает этого, поскольку он один не сможет содержать семью! Но в последнее время он много работает, и именно ради семьи. Правда, ей хочется, чтобы он писал портреты богачей, а не тратил столько времени на огромное полотно без заказа. Кому нужна такая мрачная картина? Кто ее купит? Надя договорилась до того, что ненавидит этого «Демона», отнявшего у нее мужа…

Он действительно стоял тогда у мольберта по 15 — 20 часов в сутки. Когда холст показался короток по композиции, Врубель, засучив рукава, старательно надставил его, орудуя толстой иглой. Потом, когда надо было изобразить Кавказские горы, он обегал весь город и не успокоился, пока не отыскал открыток с видами Эльбруса и Казбека. Он почти не спал, глотая фенацетин от мигрени горстями, и все никак не мог закончить картину, бесконечно меняя выражение глаз Демона. Глупцы считали, что он продал душу! Глупцы! Ведь он писал не Дьявола. а падшего ангела, осмелившегося бросить вызов Богу! Врубель и прежде лепил и рисовал Демона — то сидящего, то летающего, иллюстрировал лермонтовскую поэму. Но «Демон поверженный» отличался от прежних работ, потому что он наконец понял: нужно как можно дальше отойти от земного представления о духе. Не в силах ждать, пока подсохнет краска, Врубель залеплял не удовлетворявшие его части полотна обрывками газет и писал по ним, потом он снова переделывал. И даже отдав картину в Москву на выставку, все равно никак не мог остановиться: приходил в зал и на глазах у изумленной публики продолжал менять то одно, то другое. Картину ругали, называли антихристианской, в нее летели плевки. Когда «Демон» сняли с подрамника, скатали и отправили в Петербург на выставку «Мир искусников», художник поехал следом: а вдруг Дягилев не поймет его шедевр…

В последнее время Врубель сильно переменился. Обычно тихий и немногословный, он ходил по инстанциям, везде доказывал гениальность своей картины: «Вы совершаете преступление не передо мной, а перед искусством, что не приобретаете «Демона!» От бессилия скоро сдали нервы, и он накинулся с кулаками на капельдинера в театре только за то, что тот взял его за рукав. Потом было стыдно и неловко… Его вызвали в суд, правда, он держался изо всех сил, был, как обычно, вежлив, обходителен, и капельдинер от обвинения отказался, но все равно неприятно.

В Москву Врубель вернулся с тяжелым чувством: мастерская пуста, в доме — попреки и слезы, и он, ища душевного покоя, часами бесцельно бродил по городу. Надю пугали длительные отлучки и изменившийся нрав супруга; она уговорила Михаила показаться врачам, но консилиум не дал определенных заключений. В апреле Надя убедила мужа поехать на дачу в Рязань: «Тебе помогут свежий воздух и спокойствие тамошней жизни». Он вроде бы согласился, но всю дорогу порывался сойти с поезда, чтобы вернуться обратно. На даче Врубель не прожил и двух дней…

Едва ступив на московский перрон, он сразу же увидел знакомую фигуру доктора Савей-Могилевича, что консультировал его перед отъездом. Чуть поодаль стояли два рослых мрачноватых парня. И хотя на них не было униформы, он всё понял.Как же они узнали, что он прибывает именно этим поездом? Всю дорогу до психиатрической лечебницы Врубель пытался вырваться; он изорвал на себе одежду, вплоть до белья. В клинику сербского художника привезли в одном пальто на голое тело.

Врубель знает, его считают безумным. Но разве он похож на других пациентов, что подолгу сидят, бессмысленно уставясь в одну точку. Он-то все помнит: стихи и оперные арии, даты и события, он может часами говорить о живописи, только не с кем… Не разрешают свиданий с родными, не дают рисовать, чтобы не возбуждался, — но эти запреты как раз и приводят его в возбуждение! Принудительный сон не приносит отдыха, только краткое забытье, после которого становится еще хуже. Иногда ему является Демон и шепчет, что они теперь братья — ведь оба повержены. Михаил пишет Наде: «Дорогая моя жена, чудесная женщина, спаси меня от моего демона! Отчего мы прозябаем врозь?» А Надя то на гастролях, то у больной матери в Швейцарии, то еще где-то. Фиалка, роза ширазская, отрада всей жизни, позднее счастье! Господи, как хочется ее увидеть!

…Они познакомились в Петербурге, на сцене Панаевского театра. Врубелю было уже под сорок, а он все еще ходил в холостяках. Приятель Коровин тогда работал над декорациями к опере «Гензель и Гретель» Гумпердинка. Сроки поджимали, а тот, как назло, заболел и попросил Врубеля помочь. Шла репетиция. Партию Греты исполняла Надежда Ивановна Забела. В перерыве Михаил бросился к ней из-за кулис, расцеловал обе руки и воскликнул: «Вы прелестны! И прелестный голос!» Но увидев, что молодая певица смутилась, устыдился своей импульсивности и сбежал, не представившись. Позже Надя призналась, что Миша показался ей очень интересным — мускулистый, аристократичный, элегантный… И впрямь, внешне Врубель ничем не походил на художника — подчеркнуто щеголеват, никакой неряшливости или небрежности в одежде. Богемный стиль ему претил: если манжеты пачкались или сминались, а свежей рубашки под рукой не оказывалось, он мог, бросив все дела, лететь покупать новую. Это здесь, в клинике, меняют белье не каждый день, а брить приходят и того реже. Раньше-то он аккуратно посещал цирюльника и питал слабость к дорогому французскому одеколону «Коти». Мог выливать целый пузырек в воду для мытья, а поужинать печеными яйцами с хлебом.

Врубель стал всюду сопровождать Забелу. Музыка была его второй сильной страстью после живописи, он и сам обладал несильным, но приятным голосом. «Разбирается в опере, не говорит о политике, обожает лошадей и скачки, но не играет в тотализатор и презирает карты — идеальный поклонник», — думала Надя. Правда, недоброжелатели не преминули сообщить ей, что художник — мот и кутила. Второе оказалось досужими слухами, но деньги и вправду у Врубеля не задерживались. Он вечно ходил в долгах, тратясь на дорогие бесполезные вещи. Раз, помнится, ему страшно захотелось иметь белые лайковые перчатки. Врубель купил их, продав кому—то за бесценок своего «Дон Жуана», но, надев всего раз, выбросил: решил, что носить такое вульгарно. Деньгами и картинами он совсем не дорожил, да и важными заказчиками тоже… Готовый портрет некоего купца, который долго ему позировал, в один вечер взял да и уничтожил, изобразив поверх встреченную на улице гадалку. Купец даже судиться хотел! Друзьям-то Михаил объяснил: дескать, эта толстая морда на мольберте ему порядком надоела — а купцу что скажешь? Разве тот поймет, что под рукой не было чистого холста, работать страсть как хотелось. Но отныне сумасбродствам конец — Михаил будет все деньги тратить только на Наденьку. Они ходили в лучшие рестораны; Врубель любил посидеть за бутылкой хорошего вина, рассматривая ярлыки шампанского разных марок. Бутылка «мума» — такая красота! Он читал Наде Лермонтова и Байрона, Гомера и Данте в оригинале и из скромности долго не признавался, что знает восемь иностранных языков. У них оказалось много общего: оба любили Европу, больше Италию, а особенно Рим, где ему хотелось бы жить, — ведь там все дышит искусством. В России же можно жить только в крупных городах, в деревне тоска и мрак, особенно зимой…

Они гуляли по заснеженному Петербургу. У Нади мерзли руки, и Михаил согревал их поцелуями, а она смеялась, говоря, что щекотно от усов. Врубель почти сразу сделал ей предложение. Он безумно боялся отказа и про себя решил: если Наденька не согласится — покончит с собой. Но ангел Наденька, несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте и неопределенность его материального положения, после недолгих раздумий согласилась. Первый раз в жизни ему улыбнулась удача. Кстати пришлись и заказы от Мамонтова и Морозова. Выполнив их, Врубель накупает дорогих подарков и мчится к невесте в Швейцарию. Сильно поиздержавшись, последнюю часть пути он вынужден проделать пешком, зато как радуется подаркам Наденька!

А на родине тем временем разгорается скандал: комиссия не приняла два врубелевских панно для нижегородской выставки. Савва Мамонтов выстроил для них специальный павильон, и публика туда валом валит поглазеть на отвергнутое искусство. На его голову сыплются брань и проклятия, но что ему до того?! Он безмерно счастлив: 28 июля 1896 года в Женеве они с Надей поженились.

В последней записке в клинику она благодарила мужа за длинное интересное письмо, советовала больше кушать, хорошо высыпаться. Он замечает, что послания жены все больше напоминают письма добрых почтенных знакомых. Конечно, он знает: в браке долг часто заменяет чувства, но ведь это касается чужих браков. Они-то с Наденькой живут необыкновенно и так любят друг друга!

…После свадьбы Врубель стал тенью жены, ездил на все ее репетиции и спектакли, всегда сидел в третьем, артистическом ряду партера, а в антракте бежал в гримуборную, чтобы опять быть рядом. Он слушал Надю в партии Морской Царевны 90 раз, и ему это не надоело. Заменяя Надину костюмершу, он одевал и раздевал жену,

придумывал и собственноручно мастерил ей наряды для сцены и жизни. Одно время она носила белые крахмальные рубашки с бриллиантовыми запонками, черную юбку и цветные фигаро. Одно, оттенка лилово-красного далия, ему нравилось особенно.

Благодаря Наде его жизнь оказалась прочно связанной с театром. Семейному человеку нужен постоянный источник дохода, и он пишет декорации. Ничего, что на картины почти не остается времени, работает—то он быстро. Вот только Надя сетует, что продаёт он их по-прежнему дешево, не торгуясь. Но ведь денег у них достаточно! Надя тоже работает: Римский-Корсаков обожает ее пение и все главные оперные партии пишет специально под нее. Другие артистки ей завидуют, ну и пускай! Главное, у них самих нет в душе места темным чувствам. Они с Надей живут на широкую ногу, устраивают для друзей пиры, где Михаил играет роль метрдотеля. Если б он не стал художником, наверняка бы пошел в рестораторы: о блюдах и напитках ему известно почти все. Родные, помнится, приходили в ужас от безудержных трат молодых, советовали вести себя экономнее, купить жилье, которого из—за частых Надиных гастролей у них действительно не было. Но ведь так весело жить в разных местах! Съемные апартаменты Врубель обставлял сам и обязательно заводил большие диваны, на которые можно было уложить гостей. Квартиры снимал только с техническими усовершенствованиями — с лифтом и электричеством, а если электричество отсутствовало, проводил его сам. «Знаешь, так приятно чувствовать себя богатым человеком!» — говорил он сестре Ане, и она, наверно единственная понимала его. Родная преданная Нюта! Сюда,в клинику, она ходит к нему очень часто. Они сблизились еще в детстве, после смерти от чахотки младшего брата Саши. Миша никак не мог примириться с потерей и все корил себя за ссоры и глупое соперничество с братом. Даже смерть матери десятью годами ранее так не потрясла его. Наверное, в три года он был слишком мал, чтобы осознать ее утрату, к тому же вторая жена отца заменила им мать, в доме было много сводных братьев и сестер. Но Анюта всегда оставалась самым близким другом. Окончив педагогические курсы, она учительствовала и из своего небольшого жалованья умудрялась ему, вечно бедствующему, присылать деньги. Как он мечтал в молодости разбогатеть, чтобы отблагодарить сестру! Но, увы, тогда это казалось несбыточным, его живопись не понимали, картины покупали плохо. Приходилось браться за любую работу. Врубель улыбнулся, вспомнив, как писал с приятелем именинные поздравления для богатых господ, тщательно вырисовывая узоры на голубом коленкоре. Потом они покатывались со смеху, повторяя: «Шурочке привет! Боже, Левочку храни!» Сам он относился к безденежью легко. Вот отец, тот переживал — как может сын, окончивший гимназию с золотой медалью, юридический факультет Петербургского университета и Академию художеств, жить на 3 рубля в месяц, питаясь лишь хлебом и водой?! Но это было совсем не тяжело, лишь бы хватало на краски. Радость жизни переполняла его. Где теперь она, эта радость?..

Врубеля выпустили из клиники почти через год, а он не чувствовал ничего: ни боли, ни отчаяния, ни радости. Что ж, зато теперь он нормален. Художник вошел в детскую и, увидев резво бегущего к нему Саввочку, чуть не разрыдался. Сколько времени у них отняли! В последний раз он видел сына, когда тот только-только пытался вставать в кроватке. Качая мальчика на коленях, он вспоминал, как они с Надей готовились к рождению первенца. Заранее купили все необходимое, колясочку он Лекал непременно белую… В голове зрел замысел «Демона», и они с Надей фантазировали, как всей семьей поедут за границу, поставляться и путешествовать. Кто же знал, что 1 сентября 1901 года, в день рождения Саввы, станет началом стольких испытаний! Все оказалось не таким чудным, как мечталось. Чудом был только сын: в полтора года лепечет не «мама» и «папа», как другие дети, а редкие слова типа «опять». А еще Саввочка удивительно музыкален, все пытается подпевать матери. Эти тихие семейные вечера кажутся теперь Врубелю главным смыслом жизни.

В начале мая они едут погостить к друзьям под Киев. В день приезда Савва заболел — видно простудился в дороге. Надя с Михаилом бегали то за доктором, то в аптеку, но, несмотря на все усилия, к вечеру следующего дня мальчика не стало. От неожиданного горя Надя перестала говорить… Похоронами занимался Михаил. Ему казалось, что все это происходит не с ними — думал, что рассудок вновь помутился, оттого ему и представляются такие дикие, невероятные вещи. Но, возвратившись в гостиницу и увидев почерневшую безмолвную жену, он с ужасом понял: хрупкий мальчик с пронзительно-синими глазами больше никогда не выбежит навстречу… От сознания этого не хотелось жить, он отказывался от еды и, чтобы ненароком не наложить «а себя руки, просил вернуть его в клинику. Видно, Господь наказывает его за то, что не будучи достойным, он осмелился писать Богоматерь с Христом. Надо искупить вину — и на сей раз он не шумит, покорно принимает бром и триональ, только есть упорно отказывается. Дошло до тoгo, что от истощения Врубель не мог больше ходить — пациента возили в инвалидном кресле. А перед глазами все вставал Киев с его цветущими садами и перезвоном колоколов…

Когда—то он приехал в этот город расписывать Кирилловскую церковь. Для 28—летнего безвестного художника это был первый крупный заказ, и Врубель им очень гордился. Здесь он и встретил свою мучительную любовь. Вообще—то он с юных лет был влюбчив: сначала увлекся Екатериной Красовской, женой отцовского племянника, потом ухаживал за Марусей Симонович, кузиной друга, Валентина Серова. Были и другие симпатии, но все они позабылись, когда Михаил увидел Эмилию Львовну, жену Адриана Викторовича Прахова, художественного руководителя реставрационных работ в Киевской Софии и Кириллове. Старше Врубеля на четыре года, имела троих детей, но всё ещё была очень хороша. Михаил развлекал ее разговорами о литературе, искусстве, и живой интерес красавицы льстил ему. Люди, хорошо знавшие Эмилию Львовну, говорили, что она недалекого ума и дурно воспитана, но влюбленный художник не желал замечать очевидного и все горячился: «Вы совсем не знаете ее, она умна и глубоко чувствует». Ей нравилось вгонять его в краску, долго смотря в упор: у Эмилии были дивные глаза темно—василькового цвета и крас и то очерченные губы. Врубель умолял ее оставить мужа, но Эмилия то многозначительно молчала, то смеялась над неразумностью горячего юноши. Конечно же Прахов обо всем узнал и по окончании Кирилловской церкви посоветовал Врубелю отправиться в Венецию для изучения византийских мозаик, дабы подготовиться к дальнейшим реставрационным работам. «Не будьте фофаном, поезжайте», — говорил Адриан Викторович. Однако по возвращении Врубеля патрон не допустит его к фрескам, поручив лишь орнаменты сводов Владимирского собора. «Вы слишком смелы в вашей живописи», — скажет позднее Прахов. А про себя наверняка подумает: «И в личной жизни тоже…»

Уезжал же Врубель, лелея надежду на скорую встречу с любимой. Из Венеции непрерывно слал письма, а в заказанном образе Богоматери, тоскуя, изобразил черты Эмилии. Вернувшись, он выслушал ее суровую отповедь: «Вы мне прискучили своим обожанием. С чего вы взяли, что я когда—нибудь любила вас? Прошу отуыне никогда…» и так далее. Врубель резал ножом грудь и равнодушно смотрел, как медленно сочится кровь. Он углублял рану, и кровь текла сильнее. Боль помогала забыться. На его груди навсегда остались широкие белые шрамы.

…В клинике у него нет ножа. Почему никто не понимает, что телесными страданиями он заглушает муки души?! Голова раскалывалась: сжальтесь, вырежьте из памяти этот несчастный город, который в довершение всего стал еще и Саввочкиной могилой!

Но Врубель все-таки справится с этим горем. Снова выйдет на волю, они с Надей поселятся в Петербурге — жена теперь солистка Мариин— ского театра! Они принимают гостей, ходят в театр, он опять начал работать: как-то незаметно его имя вошло в моду, ему наконец—то хорошо платят…

…День выдался морозный и солнечный — редкость для Петербурга. Врубель шел по Невскому в полном блаженстве: он только что получил деньги за картину, огромную сумму. Зашел в Торговые ряды. Ему понравилось кружевное платье за 500 рублей и шляпка за 60, и он приобрел их для Наденьки. А затем еще долго ходил, покупая массу забавных красивых вещиц вроде громадного китайского ящика для чая, обитого шелком. Он был так счастлив, когда появился на пороге с подарками, а Надя расстроилась: посчитала, что Миша сильно возбужден и напрасно сорит деньгами. Уж не рецидив ли это болезни? Ей со стороны виднее, согласился Врубель. Он и сам боится своего недуга и ни в коем случае не хочет более пугать жену. Но сердце все-таки сжалось, когда Надя объявила: «Думаю, Миша, для тебя будет лучше вернуться в клинику».

Накануне отъезда Врубель выглядит совершенно здоровым: приглашает в гости друга юности и любимого академического профессора, они пьют чай в гостиной. Затем он едет на новую художественную выставку. Там его сразу окружает толпа почитателей, молодые рукоплещут, и вдохновленный Врубель рассуждает об искусстве. А вечером он заглянул в Панаевский театр, тот самый, где впервые встретился с Надей. Больше Врубель никогда не переступит его порога…

Слава Богу, теперь в клинике ему разрешено рисовать. Это хорошо, но как хочется жить полной жизнью — бродить по улицам, сидеть в кондитерской, вдыхать запах кулис! Он придумал новый туалет для Нади. Тайком, чтобы не заметила обслуга, Врубель спрятал под подушку новое летнее пальто и брюки. Ночью под одеялом, непрерывно теребя, изорвал их на «полоски: если в прорехи вставить разноцветные куски материи, получится фантастический наряд. Только как передать костюм жене?.. И опять стали мучить голоса. Они говорят, что из его «Морской Царевны», выставленной в музее Александра III, расползаются мокрицы и сороконожки, что в недавно законченной «Жемчужине» фигуры принимают непристойные позы. Не хватало ему на самом деле потерять рассудок!

Но самое ужасное ожидало его впереди: с глазами у Врубеля давно творилось что—то неладное — то яркие пятна, то тьма. И вот навалился непроницаемый могильный мрак… Теперь он знал: нет ничего страшнее для художника, чем слепота. Врубель вскочил, разрывая рубашку на впалой груди, и из невидящих глаз полились слезы.

…Опять бессонница. Врубель распахнул окно, и февральский ветер влетел в палату. Уже четыре года его глаза бесстрастно отражают солнечный свет. Как это чирикали днем воробьи? «Чуть жив! Чуть жив!» Он простоял всю ночь босым у открытого окна, а наутро, рассказывая об этом сестре, спокойно добавил: «Через месяц мои легкие превратятся в решето».

…Он умер 1 апреля 1910 года от пневмонии, всего за десять минут до прихода ненаглядной жены. На похоронах Надя так рыдала, что сестре Ане показалось это неприличным. Что оплакивала она с такой силой?

Через три года Надежда Ивановна Забела— Врубель, вернувшись с концерта, внезапно умрет после непродолжительного приступа. Причина ее смерти останется неясна… *

Мария Некрасова

Александр Блок о Врубеле

О психологической близости двух крупнейших мастеров культуры начала XX века — Блока и Врубеля — говорит многое — документы, скупые строчки писем, отдельные факты, события, даты. Но ни творческим рукописям, ни дневникам и письмам, ни признаниям современников не под силу раскрыть сложной гаммы влияний, духовных тяготений и связей мира Поэта с миром Художника, не раскрыть в их исчерпывающей полноте и сложности. Речь идет о глубинных законах духовного родства в творчестве. К постижению этих законов можно лишь приближаться…

4 апреля 1910 года. Из письма Александра Блока к матери: «Ты знаешь из газет, что 1-го апреля умер Врубель. Я видел его в гробу в первый раз…». По стечению обстоятельств на похоронах с прощальной речью выступил только Блок. Отчего так? Частичпый ответ — все в том же письме: «Приходил перед одной из панихид Ге и просил меня от имени своей матери говорить речь на могиле. Я и сказал единственную речь…». В письме упоминается приятель поэта по университету Николай Петрович Ге, племянник Врубеля. Мать Ге — Екатерина Ивановна — родная сестра жены художника. Фрагменты ее воспоминаний о Врубеле были опубликованы уже летом 1910 года и в них о выступлении поэта можно прочитать: «…стал говорить Блок. Его речь — длинная, красивая, похожа, может быть, на картины Врубеля».

Слово поэта было вдохновенно и цро-извело сильное эмоциональное впечатление на присутствующих, особенно на близких художника. В архиве М. А. Врубеля (рукописный отдел Русского музея) сохранились листы с текстом надгробного слова Блока, переписанные чьей-то неизвестной рукой. Там же среди многочисленных некрологов, газетных вырезок хранится фотография, где у свежей могилы видно строгое и печальное лицо поэта. Оно выделяется из общего круга, и это объяснимо. Кончина художника воспринималась поэтом как огромное личное горе: в духовной жизни Александра Блока Врубель занимал заветное место, и место это очень значительно.

Похороны Врубеля в сознании многих современников не отделимы от имени поэта, от его выступления. Так, дочь П. В. Третьякова писала художнику И. С. Остроухову: «Вообще было очень хорошо. И на кладбище, и на краю поля — гора венков. Блок говорил, а прямо пад головами жаворонки заливаются». Жизнь угасла, но жизнь и продолжалась. Художественный обозреватель газеты «Речь» Ростиславов отмечал: «Не помню таких прекрасных и благородных похорон, как похороны Врубеля. Не было и тени грандиозности… но не было и привкуса улицы, толпы, общей дешевой популярности, которая является уделом общепризнанных любимцев… шли только йабранпые и прикосновенные, т. е. для которых покойный был драгоценен непосредственно по внутреннему восприятию изумительной красоты и трогательности всего облика художника-страдальца». Выступление Блока он назвал «звучным стихотворением в прозе». Спустя четыре года в сборнике «Аргонавты», изданном в Киеве, можно было прочитать еще одно признание современника: «О „Демоне» рассказывал над могилой Врубеля Александр Блок, рассказывал нежно и убедительно — как истый поэт».

В библиотеке Блока сохранился один из поэтических сборников Игоря Северянина с необычным текстом дарственной надписи. Читаем: «Поэт! Я слышал Вас на похоронах Врубеля. Незабвенна фраза Ваша о гении, понимающем слова ветра. Пришлите мне Ваши книги, я должен познать их». И Блок послал Северянину свой последний сборник.

С 8 апреля 1910 года поэт приступает к редактированию текста речи о Врубеле, считая, что слово, произнесенное на похоронах, нужно «совершенно переделать». Почти два месяца он отдает этой важной для него работе, заново переосмысливая и судьбу художника, и те категории, над которыми задумался впервые (что есть «гений»? какова природа «вдохновения»?). 3 июня работа Блока «Памяти Врубеля» окончательно завершена и отправлена по предложению художника Степана Яремича в киевский журнал «Искусство и печатное дело». Уже в августе того же года статья появилась в печати.

Яремич был убежден, что любой, кто посвящает свою жизнь беззаветному служению искусству, кто, как он писал, «взял на себя подвиг искусства, тот найдет в жизни Врубеля великий образец, опору и утешение». Этим убеждением пронизана каждая строка книги Яремича о Врубеле, вышедшей к первой годовщине со дня смерти художника. Книга написана страстно и увлеченно.

Одним из тех, для кого Врубель являл собой «великий образец» и пробуждал мысли о таинстве и природе творчества, о сложных путях развития толанта, кто одним из первых прочитал книгу Яремича с карандашом в руках, был Александр Блок.

Его общение с Яремичем было непродолжительным, но творчески взаимообо-гащающим. После первой их беседы Блок написал матери 8 апреля 1910 года: «С Врубелем я связан жизненно и, оказывается, похож на него лицом — вчера Яремич приносил много рисунков и автопортретов его…».

Яремич высказывал мысль о том, что острому и проницательному уму Врубеля удалось постичь мужественную в своей простоте истину, что «все земное и есть самое прекрасное наше достояние, со всеми его праздничными и мрачными сторонами, со всеми радостями, болями и противоречиями. Из противоречий сплетается жизнь и в неизбежном конце получается наивысшее гармоническое разрешение проблемы бытия». Но разве это мудрое прозрение можно отнести только к одному Врубелю? Этим пронизаны многие дневниковые запис-и Александра Блока.

4 апреля 1910 года поэт Борис Садовский написал стихотворение, посвятил его Блоку. В нем лирический герой имеет явное сходство с врубелевскими образами. Стихотворение начинается словами:

«В груди поэта мертвый камень,

И в жилах синий лед застыл.

Но вдохновение, как пламень,

Над ним взвевает ярость крыл».

Это не единственный случай поэтического посвящения Блоку, навеянный художественными образами Врубеля. Так, стихотворение Игоря Северянина, написанное уже после кончины поэта, содержало такие строчки: «Красив, как Демон Врубеля, для женщин он лебодем казался…». В сознании автора образ Александра Блока был неотделим и от имени самого Врубеля, и от образа главного произведения художника.

Александр Блок

На творческое сходство Блока с Врубелем, хотя и совсем в другом плане, раньше всех указывал Андрей Белый. Еще в 1903 году он уловил в них стихийную «врубелевскую глубину» и «неврубелевскую нежность». По его мнению, многие стихи первого тома лирики Блока содержат «сродство к Врубелю». И у художника, и у поэта «душа чудесное искала» и стремилась этот поиск воплотить различными выразительными средствами. У обоих наблюдается особая глубина в постижении сложного.

«Демон»

Первое прикосновение к творчеству Врубеля запомнилось Блоку навсегда. 21 ноября 1902 года написаны строки, навеянные живописным образом Демона: «Я надел разноцветные перья…». Близость символов очевидна. В феврале 1903 года на очередной выставке «Мира искусства» экспонировались картины Врубеля «Царевна-Лебедь», «Демон сидящий» и другие. На поэта картины произвели настолько сильное впечатление, что репродукция «Царевна-Лебедь» впоследствии появилась в его кабинете в Шахматове. Картина пленила Блока загадочностью и поэтичностью. А в петербургском его кабинете стояла майоликовая статуэтка работы Врубеля, приобретенная Любовью Дмитриевной. Скульптурное воплощение образа Волховы, необычайно живописное, напоминало о праздничности искусства. Вообще художественные образы Врубеля создавали атмосферу эмоциональной приподнятости, они как бы приподнимали зрителя над миром будничных забот я интересов, заставляли задуматься над вечными категориями Добра и Красоты, Жизни и Искусства.

Год от года будет меняться и усложняться духовный мир поэта, но отношение к творчеству Врубеля останется незыблемым. Приобщение к миру Врубеля было у Александра Блока многолетним. Началось оно, пожалуй, со знакомства еще в ранней юности с юбилейным изданием Лермонтова, где впервые строки «Демона» с иллюстрациями Врубеля явили удивительный синтез слова и линии. Одно было конгениально другому. Л. Д. Блок признавалась, что иллюстрации буквально «пронзили» ее.

Весной 1904 года поэт написал стихотворение «Дали слепы, дни безгневны», в примечаниях к которому в первом томе лирики он признавал: «…написано под впечатлением живописи Врубеля». В стихотворении словно сосредо^чено несколько смысловых уровней. Поэтические образы необычайно зримы и живописны. Особенно проникновенны заключительные строки, в них ощущается нежелание автора смириться с трагедией, постигшей художника, теряющего творческую волю, энергию, зрение, даже рассудок.

«Что мгновенные бессилья?

Время — легкий дым…

Мы опять расплещем крылья,

снова отлетим!

И опять в безумной смене,

рассекая твердь,

встретим новый вихрь видений!

Встретим жизнь и смерть!».

В слове «мы» угадывается чувство не-отъединенности судьбы автора от судьбы художника. Обоим близок и понятен полет духа, крылатость творческих устремлений и воплощений. В черновых набросках стихотворения встречается словосочетание, где «брат к брату» обращается с призывом «откинуть сон безгневный». Да, они — собратья по Духу, по общему мироощущению жизни, по осознанию собственного предназначения в жизни.

В 1906 году в статье «О лирике» Александр Блок сравнивает поэта-лирика с художественным воплощением лермонтовского героя. Он пишет: «Среди горных кряжей, где „торжественный закат» смешал синеву теней, багрецы вечернего солнца и золото умирающего дня, смешал и слил в одну густую и поблескивающую лиловую массу,— залег Человек, заломивший руки, познавший сладострастие тоски, обладатель всего богатства мира, но — нищий, ничем не прикрытый, не’ ведающий, где преклонить голову. Этот Человек — падший Ангел — Демон — первый лирик». Характерен вывод статьи: «Проклятую цветную легенду о Демоне создал Врубель, должно быть глубже всех среди нас постигший тайну лирики и потому — заблудившийся на глухих тропах безумия…» Блок и сам ощущает в себе черты, которые сближают его с Лермонтовым, и с Врубелем, глубоко проникшим в «тайну лирики». И вновь Блок употребляет слово «мы». Мы — это все поэты-лирики! Мы — это и то поколение творческой интеллигенции, которое в первое десятилетие XX века стремилось «ничему так не верить, как только тому, что пропоет стихотворение или скажет музыка», или что «просияет с полотна картины, в штрихе рисунка».

И Михаил Врубель, и Александр Блок стояли в преддверии будущего и принадлежали одновременно и своему кризисному времени, и будущему. Поэтому, быть может, их творчество так близко и понятно потомкам. Блоковские образы Ангела-хранителя, Пророка, Демона, Художника постоянно менялись, росли и укрупнялись и рождали обобщения огромной силы.

Мысль Врубеля о том, что «искусство призвано будить от сонной одури мелочей величавыми образами», была особенно дорога и созвучна Блоку. Его, как и Врубеля, глубоко возмущало, что чаще всего «человеку близка жвачка мелкого и будничного натурализма», которую многие по педомыслию принимают за проявление подлинного искусства.

В очерке «Безвременье» Блок затрагивает тему «безумия», непосредственно «возникающую из пошлости паучьего затишья» действительности. Поводом для такого разговора с читателем послужил рассказ Леонида Андреева. От единичного и частнрго Блок переходил к обобщениям с широким охватом российской культуры. Возникал вывод, что «нота безумия» пронизывает буквально всю русскую литературу и особенно усиливается в первые десятилетия XX века. Не удивительно, что поэт упоминает и о неповторимых «безумных врубелевских портретах», несущих приметы своего времени, сколь бы фантастичны и оторваны от грубой действительности они ни были. В них Александр Блок обнаруживал органичное смысловое единство с отдельными образами Достоевского. Как некогда дух Лермонтова и дух Достоевского не ведали покоя, так и творческий дух Врубеля постоянно напряжен и сосредоточен на своей думе о природе демонического и трагического в жизни человека. И от этих дум нет покоя художнику. Острое состояние непокоя, а порой мятежа, внутренней тревоги делает его особенно понятным и близким Александру Блоку, убежденному в том, что «душа всякого художника полна Дебюнов», а жизнь — есть постоянные борения и преодоления бесчисленных химер. Трагизм вечных дум и терзаний неизбывен в жизни. Быть* может, именно потому так широко и жутко распахнуты глаза врубелевских героев? Они будоражат воображение, волнуют душу, смущают безмятежное течение мыслей. Природа гения обусловила появление его героев. Для их воплощения требовалась полная самоотдача и непоколебимая сосредоточенность. Творчество требовало «сжигания» земной жизни. К осознанию этой неотвратимой истины Александр Блок пришел постепенно.

В мае 1910 года он нанисал восьмистишие, впоследствии ставшее широко известным:

Как тяжело ходить среди людей

И притворяться не погибшим,

И об игре трагических страстей

Повествовать еще не жившим,

И вглядываясь в свой ночной кошмар,

Строй находить в нестройном вихре чувства,

Чтобы но бледным заревам искусства

Узнали гибельный пожар!

Стихотворение написано в то же время, что и статья «Памяти Врубеля».

В декабре 1909 года умирает отец поэта. За этим событием последует целая цепь потерь, сделавших Александра Блока старше и мудрее. По семейным преданиям Достоевский однажды назвал Блока-старшего «Демоном», и этой «легендой» поэт втайне очень гордился. Печальное событие заставило Блока задуматься не только о судьбе отца, но и о судьбе целого поколения. К этому поколению принадлежал и Врубель, который был всего на четыре года младше профессора Блока. Оба они учились у знаменитого А. Д. Градовского на юридическом факультете в Петербургском университете. У них было немало черт, по-своему сближавших их. Единичное вело к пониманию общего, а оно в свою очередь помогало понять общечеловеческое. Внутренний трагизм этих судеб, их заблуждений и исканий усугубляло время рубежа столетий. Все бури и душевные катастрофы, вся вера и отчаяние людей конца XIX века, увидавших начало XX, по убеждению Александра Блока, должны были войти в обобщающий образ героя поэмы «Возмездие». Возникает многомерность поэтических аллегорий и образов, идет смешение черт лирического героя и конкретной реальной судьбы. Даже самые ранние наброски поэмы рассказывают о сложнейших поэтических ассоциациях, о непреложных законах художественной фантазии. ?Кизнь воспринималась как проявление творчества, а творчество как единственно возможная форма жизни.

1910 год для Блока полон душевных переживаний. Смерти Веры Комиссаржевской, Льва Толстого, Михаила Врубеля сразу осиротили его. Девять лет спустя в предисловии к поэме «Возмездие» Блок напишет: «С Комиссаржевской умерла лирическая нота на сцене. С Врубелем — громадный личный мир художника, безумное упорство, ненасытность исканий, вплоть до помешательства. С Толстым — умерла человеческая нежность, мудрая человечность». Так были четко сформулированы качества, которые поэт ценил выше всего.

Сравнение чернового и белового вариантов статьи «Памяти Врубеля» делает понятным появление отдельных прозрений поэта. Начальные строки черновика подобны доверительному разговору: «Я никогда не встречал Михаила Александровича Врубеля и почти не слыхал о нем рассказов. И жизнь его, и болезнь, и смерть почти закрыты для меня — почти так же закрыты, как от будущих поколений». В окончательной редакции элементы личного восприятия максимально исключены. Их заменяют рассуждения о жизни и смерти, о природе гениального и бессмертного. В тексте аналитичность соседствует с поэтичностью, единичное с обобщенным; отдельные мысли поражают своей пронзительностью.

Осмысливая угасшую жизнь, поэт задает себе вопрос: что же такое гений? Ответ полон метафор и сложных поэтических ассоциаций. Это даже не ответ, а скорее размышление «по поводу». Блок пишет: «Гениален, быть может, тот, кто сквозь ветер расслышал целую фразу, сложил слова и записал их…». И далее: «Кто расслышал, не может слушаться, суждено ли ему умереть на рубеже или увидеть на кресте распятого сына, или сгореть на костре собственного вдохновения… Он уходит все дальше, а мы, отстающие, теряем из виду его и нить его жизни с тем, чтобы следующие поколения, взошедшие выше нас, обрели ее, заалевшую над самой их юной и кудрявой головой».

Жизнь гения принадлежит будущим поколениям в большей степени, чем его современникам. Александр Блок приходит к неожиданному выводу. Он заключает: «Творчество было бы бесплодно, если бы конец творения зависел бы от варвара-времени или варвара-человека». Эта важная для него мысль в первоначальном варианте отсутствовала. Речью на похоронах Блок прежде всего стучался в сердца переживал потерю художника, и потому его слова имели эмоциональную напряженность и наполненность. Блок говорил: «Врубель потрясает нас, ибо в его творчестве мы видим, как синяя ночь медлит и колеблется побеждать, предчувствуя, быть может, свое грядущее поражение…». Поэт словно оправдывается: «Я говорю образно, но то, что я хочу сказать о Врубеле, кажется, еще и не может быть сказано логично: слов еще нет, слова будут…».

«…В художнике открывается сердце пророка…». Образ Пророка символизировал могучий творческий дух художника, страстно стремившегося к полноте воплощения мечтаний. Пророк — это непременно великий мечтатель, романтик, исполненный возвышенных идей и надежд.

Сравнение чернового варианта речи и окончательного варианта статьи «Памяти Врубеля» показывает, чем именно Блок дорожил в творчестве художника, чем был обязан ему. В докладе «О современном состоянии русского символизма» поэт признавался: «Если бы я обладал средствами Врубеля, я бы создал Демона, но каждый делает то, что ему назначено…». Из всех художников-современников, талантливых и самобытных, Александр Блок более всего тяготел к Врубелю, понимая его выбор героем именно Демона. Поэт пытается создать собственную философскую и этико-эстетнческую трактовку «демонизма» в искусство. «Демоническое» у Блока разрушает косность и несет «мятежи», «неслыханные перемены», «попирание заветных святынь». Образ Демона символичен ио самой своей природе и заключает в себе одну из художественных возможностей постижения смысла бытия. Указывая на множество миров искусства, которые подвластны творцу прекрасного, поэт убежден, что «в тех мирах нет причин и следствий, времени и пространства, плотского и бесплотного и мирам этим нет числа: Врубель видел сорок разных голов Демона, а в действительности их не счесть».

С мыслью о Врубеле Блоком написан целый ряд поэтических произведений в 1910—1916-е годы. В них ощущается спрессованность и философская глубина поэтической мысли. Стихи отличаются зрелостью и выстраданной мудростью. Если в прозаических строчках Блока — там, где упоминается имя Врубеля, речь идет о проблемах художественного творчества, то в поэтических — это чаще всего переосмысление образов Пророка и Демона, их преображение в сознании поэта. Это — своеобразная живопись словом. Все конкретней звучит мотив слабеющей творческой воли и острое неодолимое желание пробиться к Свету. В трактовке образа Демона ощущается смешение разных состояний творческого духа поэта: «…там все игра огня и рока, и только в горький час обид из невозвратного далека печальный ангел просквозит». Возникает мотив высокой трагедии преодоления кризиса индивидуализма.

9 ноября 1911 года, напряженно работая над первым вариантом поэмы «Возмездие», он сделал в дневнике запись: «На днях я видел сон: собрание людей, комната, мне дают большое покрывало ия—-крылатый демон, начинаю вычерчивать круги но полу, учась летать, в груди восторг!». И заканчивается запись словами: «Это не смешно». В поэме в каждой главе незримо присутствуют символы огромных крыльев Демона, иногда эти символы сочетаются с реальными лицами и образами, например, с образом «отца». В начале 1914 года Блок пишет стихотворение, где как отзвук недавних переживаний и переосмыслений возникает прежний и вместе с тем качественно новый образ, рожденный на новом витке самопознания и самораскрытия автора:

Ну что же? Устало заломлены руки,

И Вечность сама загляделась в погасшие очи

И муки утихли. А если б и были высокие муки,—

Что нужды? — Я вижу печальное шествие ночи.

Ведь солнце, положенный круг обойдя, закатилось.

Открой мои книги: там сказано все,что свершится.

Круг завершился: лирический герой Блока стал пророком, при этом отягощеп-ный, как каждый простой человек, муками сомнений и преодолений. Поэтический образ «обессиленной руки», ее «заломленности» указывает на «демоническое» начало в герое.

Поэт Валерий Бородаевский вспоминал: «Врубель был задушевной любовью Блока. Великого художника он воспринимал целиком, с его творчеством, характером, с изгибами его капризной и роковой судьбы. Во Врубеле ему мерещился близкий, как бы однотипный с ним человек, чье рукопожатие, будь оно возможно, уже переживалось как счастье».

В 1937 году Н. Рерих, оглядываясь на вереницу пережитых встреч написал очерк под названием «Блок и Врубель», где лаконично и убедительно объяснил суть такого соединения имен. Он писал: «Оба они имели свой самобытней, присущий только им стиль и способ выражения… они совершали земной путь каждый по своей тропе. Но с этой тропы каждый из них видел чудесные дали. И в этих далях было очень много подобного… Оба своим творческим горением и дерзаниями опалили память современников и определили свое Время и Эпоху… Оба были первопроходцами прекрасных и неисчислимых творческих миров…».

С. Шоломовва.

МИХАИЛ ВРУБЕЛЬ

ИЗ ПИСЕМ

Василию Евменьевичу Савинскому

Венеция 4 января 1885 <…> Я довольно прочно засел в Венеции. Во-первых, потому что привез заказы с собой четырех икон для Кирилловского иконостаса на цинке — одну доску трое силачей едва ворочают. Раз, — требует оседлости. Потом, я большой медлитель (кажется, ты с этим не согласен, но ты увидишь, что я много изменился) — не могу быстро справляться с тем, что меня теснит: новизна на меня сначала производит холодное впечатление декорации, потом она мне делается противной необходимостью всегда видеть ее перед собой, потом, уже исподволь между работой и в повторяющихся невольных прогулках из своего внутреннего мирка, где у меня всегда более всего привязанностей и воспоминаний и почти ни одного стремленья), я начинаю привыкать и чувствовать теплоту. Так вот, чтобы пережить все эти ступени, надо пожить и пожить в Венеции. Пробуду я здесь до мая. Решил вообще, если обстоятельства позволят, изучать по одному городу в зимний сезон. Но если средства позволят, то приеду на денек, другой в Рим, специально, чтобы повидаться с тобой и твоей работой. Нанял я большую комнату с огромным окном во всю стену <…>, которая сходит за мастерскую.

Как я себя чувствую? <…> Иногда чувствую себя сильным, подготовленным, а иногда так падешь духом, так падешь. Беллини и Тинторет мне страсть как нравятся. Первый несравненно выше на почве, реален (я не видал еще так чудно нарисованного и написанного тела, как его Себастьян), и отношения даже у него лучше, чем у Тинторета. Не знаю, почему мне Тинторет нравится более Веронеза. А лучше всех — Беллини. <…>

Твой Врубель

Венеция. Март — апрель 1885

Спасибо тебе, милый Василий Евменьевич, за письма. Ворочал я мало, хоть пережил — или лучше передумал и перенаблюдал массу и по нахальству моему сделал такие широкие выводы, что шире, кажется, и не надо бы. Вот тебе они нагишом, без закруглений и предпосылок:

1) Крылья это — родная почва и жизнь, жизнь — здесь можно только учиться, а творить — только или для услаждения международной праздности и пустоты, или для нескончаемых самоистязаний по поводу опущенной или поднятой руки и только в том случае плодовито — если удалили сюда хлебнув так жизни, что хватит на долгое сваренье, когда в сущности вопрос сводится к комфорту и уединенью. Мы, молодежь, во всяком случае, к этой категории не принадлежим. Как «техника» — есть только способность видеть, так «творчество» — глубоко чувствовать, а так почувствовать — не значит погрузиться в прелестную меланхолию или взвиться на крыльях пафоса, на какие так таровата наша оболочка легко впечатлеваю-щегося наблюдателя, а значит — забыть, что ты художник, и обрадоваться тому, что ты, прежде всего, человек. Боюсь — витиевато, да не ясно. Я так долго придумывал, как выразить эту мою мысль. А где так можно почувствовать, как не среди родных комбинаций? Уж, конечно, не о бок с милым и пустым прожившимся дилетантом — какою теперь представляется мне итальянская жизнь. Ах, милый, милый Василий Евменьевич, сколько у нас красоты на Руси. Ты мне очень близок в эту минуту. И знаешь, что стоит во главе этой красоты — форма, которая создана природой вовек. А без справок с кодексом международной эстетики, но бесконечно дорога потому, что она — носительница души, которая тебе од-ному откроется и расскажет тебе твою. Понимаешь? <…> Через недели две кончаю свою работу и стремглав в Киев. Там, должно быть, чудная наша весна. В Вене думаю послушать Вагнера, а то в этой пресловутой музыкальной стране, окромя «Stella Confidente» да «Santa Lucia» ничего не слышал. Или — почти так.

Неделю у вас в Риме будет мой добрый, добрый знакомый Николай Иванович Мурашко, горячо любящий искусство и редкий пример серьезного, беспристрастного искателя в нем истины. Содействуй ему в этом, как бы ты это сделал для меня. До следующего письма, озаглавленного «Моя ерунда о технике». А Тинторетто «Чудо св. Марка» — ковер, а Чима и Беллини с глубиной.

Твой Врубель

<…> Из Киева пришлю тебе фотографии с моих кирилловских работ и с какого-нибудь этюда.

Киев. Октябрь 1886

<…> Я здоров, все это время ничего серьАного не сработал, но с 1 декабря мне удается занять прекрасную мастерскую, в которой и принимаюсь за «По небу полуночи ангел летел». <…>

Твой друг Врубель

Савве Ивановичу Мамонтову

1902

<…> Нам нужно оглянуться, надо переоценить многое. Нужно твердо помнить,

что деятельность скромного мастера несравненно почтеннее и полезнее, чем претензии добровольных и недобровольных невропатов, лизоблюдничающих на пиру искусства. Особенно отвратительны добровольцы. В моей памяти мелькают имена, которые я оставляю при себе. И потом эта недостойная юркость, это смешное обезъянничанье так претят истинному созерцателю, что мне случалось не бывать по целым годам на выставках. <…>

Пора убедиться, что только труд и умелость дают человеку цену, вопреки даже его прямым намерениям: вопреки же его намерениям он и заявит себя в труде, лишенном искательных внушений. И когда ми ополчились против этой истины? Когда все отрасли родной жизни вопиют, когда все зовет вернуться к повседневной арифметике, к простому подсчету сил. Эта истина впервые засверкала, когда об руку с ней человек вышел из пещеры в историю. Дорогой каменный человек, как твоя рыжекудрая фигура напоминала мне эти тени наивных старателей. Сколько в твоей скромности укора самозванцам! <…>

Надежде Ивановне Забеле-Врубель

Москва. 7 сентября 1902 г. Дорогая моя Надюша, Как бесценное здоровье твое и Саввочки? Ты мне не пишешь в адресе фамилии г дома. Я на новоселье в Клинике психиатрической (Abst. Морозова плачу в 1 мес. вместо 200 руб. — 9 руб.). Не дурно, экономно; здесь режим строже, в дортуарах и V. К. курить запрещено, можно курить только в столовой, великолепной комнате с олеографиями и окнами выходящей на великолепный парк с 200-лет[ними] липами, пропасть сир[еневых| куст[ов|, то-то летом весело. Я надеялся видеть П. П. Кончалов-ского. Но он, оказывается, в клинике не был. Если его видишь, то кланяйся от меня. Я поправил наконец свою ошибку, надо совсем забыть про работу, тогда время, на нее употребленное, войдет в норму 3—4— 5 ч[асов) днем и главное не больше. Меня свалило то, что я после такого громадного груда, к[а]к Демон, стал еще работать по-прежнему по 15—20 часов в сутки; это било тем более глупо, что я покупкой Мекком «Демона» за 3000 руб. был совершенно обеспечен.

Телеграмма Врубелю от редакции журнала «Золотое руно»

• [На адрес больницы Усольцева

1 февраля 1906] Празднуя выход первого номера «Золотого руна», пьем за Ваше здоровье.

Рябушинский, Брюсов. Белый. Грабарь, Миллиоти. Виноградов, Кузнецов, Феофилактов. Воротников, Петровская, Тараватый ‘.

( Врубель участвовал в первом номере журнала портретом В. Я. Брюсова.)

Автопортрет. 1904 год.

СОПЕРНИК ПРИРОДЫ

Юго-восточная сторона Тимирязевского парка—та, что выходит к станциям метро «Азропорт» и «Динамо», — давно застроена зданиями из бетонных блоков и силикатного кирпича… Там, где в начале нашего века располагались дачи знаменитого Петровского парка, окружавшие построенный Матвеем Казаковым подъездной дворец Екатерины II; там, где в старинном доме хранилось библиофильское сокровище философа Бориса Чичерина, доставшееся по наследству его племяннику Георгию Васильевичу; там, где собирались артисты и музыканты, чтобы выступить на сцене летнего Петровского театра; там, где пела и гуляла лихая цыганская «Стрельна»,— считанные крыши и считанные старые лиственницы могут напомнить историю московского пригорода, ныне ставшего едва лн не центром.

В этих местах я люблю смотреть на белокаменную больничную стену, опирающуюся на столбы, украшенные розовыми пятнышками неправильной формы. В стене есть ворота и калитки, подобные церковным порталам, из-за стены (если отойдешь дальше) видны бревенчатые дома с глухими чердаками, огромные тополя и новые — как их много! — корпуса лечебного учреждения, которое по прежней памяти зовстся в округе «клиникой доктора Усольцева».

Осенью, когда деревья и кусты празднично золотятся и багровеют, столбы, подпирающие стены бывшей клиники, кажутся вертикально стоящими куколями — огромными беззвучно зевающими младенцами, впервые раскрывшими глаза на мир вокруг… Говорят, что эту стену нарисовал Михаил Александрович Врубель и подарил свою архитектурную фантазию другу-доктору, лечившему его безумие музыкой, дождем, стихами, добрым словом, прогулкой, прикосновением волшебных пальцев. «Целитель» — так называл Усольцева художник.

Лет пятнадцать назад я встретила у этой больничной стены человека, который припомнил свое первое появление в доме Усольцева в 20-е годы.

— Я был тогда юным сотрудником РАНИОНа, Института истории искусств, — рассказывал Михаил Владимирович Алпатов, — и уже выбрал на всю жизнь своих любимцев — Рублева и Врубеля. Не правда ли, общий корень этих славянских имен неслучаен? Я поставил себе целью увидеть каждый камень, каждое дерево, в которых могли отразиться эти гении. Я ходил пешком из Андроникова монастыря в Кремль — дорогой Рублева. Я ездил с Лубянки на извозчике в Петровский парк—врубелевским путем. В Лубянском проезде, в том же доме, где была комната-лодочка Маяковского, Врубель писал своего «Демона поверженного». А здесь, в клинике, после исцеления, Михаил Александрович портретировал Валерия Брюсова. Здесь тогда было уединенно, тихо, еще никому в голову не пришло пустить трамвай мимо госпиталя для душевнобольных.,. А вы знаете, что доктор писал о своем великом пациенте? Что он защищал его творческое здоровье?

В 1910 году в газете «Русское слово» Федор Арсеньевич Усольцев в самом деле напечатал статью «Врубель». Цитирую ее:

«…Он творил всегда, можно сказать, непрерывно, и творчество было для него так же легко и так же необходимо, как дыхание… Я долго и внимательно изучал Врубеля, и я считаю, что его творчество не только вполне нормально, но так могуче и прочно, что даже ужасная болезнь не могла его разрушить… С ним не было так, как с другими, что самые тонкие, так сказать, последние по возникновению представления — эстетические — погибают первыми. Он знал природу, понимал ее краски и умел их передавать, но он не был рабом ее, а скорее соперником… Он умер тяжко больным, но как художник он был здоров, и глубоко здоров».

Одесский порт. 1884-1885 год.

Цветы в синей вазе. 1886 год.

Почему из огромного количества мемуаров о Врубеле, из огромной карты его жизни (Омск, где родился; Одесса и Петербург, где учился; Киев, Италия, Швейцария, Москва; снова Петербург, где Врубель умер) — я выбрала одну, притом такую печальную точку его бытия? Почитайте книгу о Врубеле, принадлежащую перу товарища и единомышленника М. В. Алпатова — Николая Михайловича Тарабукина. Писалась она в 20—30-е годы, но увидела свет в середине семидесятых, когда автора уже не стало, — друг его сумел-таки напечатать этот глубокий труд со своим чудесным предисловием.

Голова Демона. Иллюстрация к поэме М. Ю. Лермонтова. 1890-1891 годы.

Тамара и Демон. Иллюстрация к поэме М. Ю. Лермонтова. 1890-1891 годы.

Тарабукин настаивает на антиномичности творчества Врубеля, а что это значит, можно понять из таких слов:

«…Образ Демона явился творческой антитезой образу Богоматери. В этом убеждает иконографический анализ образов Демона и Богоматери Они являются двумя идеализированными образами, представляющими художественное отражение антиномии одного реального лица».

Женская голова. (Э. Л. Прахова). Этюд для богоматери с младенцем. 1884-1885 годы.

Богоматерь с младенцем. Фрагмент. 1884-1885 годы.

Речь идет о прославленной Богоматери для алтаря Кирилловской церкви в Киеве.

Замечательное искусство исследователя живописи — читать живопись, видеть и понимать ее знаки, символы, ее меняющуюся и остающуюся постоянной структуру — было присуще старой русской искусствоведческой школе Буслаева, Муратова, Бенуа, Флоренского, от которой советскому искусствознанию остались такие могучие умы, как Алпатов и Тарабукин. Книга о Врубеле Николая Тарабукина может многому научить не только исследователя искусства, но и неофита. Ибо учит видеть и понимать не внешние ходы изобразительного сюжета, но его суть, его связь со всем предыдущим и будущим творчеством художника, с его судьбой.

Сошествие Святого духа на апостолов.

Роспись в Кирилловской церкви в Киеве. 1884 год.

Тарабукинское слово «антиномия», мысль о диалектике искусства и жизни Врубеля — своего рода окно, через которое — стоит только вглядеться! — поймешь общность малого и великого, случайного и вечного. Два огромных чувства прошли через сердце художника — потаенная страсть к жене искусствоведа, историка, реставратора киевских древностей Адриана Прахова Эмилии, счастливая, взаимная, прошедшая через чудесные семейные годы любовь к певице Надежде Забеле.

Женщины эти, как то читаешь во врубелевском архиве, были антиподами: разрушительница и созидательница. Первую, некрасивую, обыденную и, на общий взгляд, смешную высокое чувство Врубеля оставило нам Богородицей Кирилловской церкви в Киеве, Тамарой в цикле иллюстраций к Лермонтову — и —по законам антиномии -многочисленными живописными и графическими вариантами Демона. Вторую, нежную красавицу, прекрасную певицу, которую всегда предпочитал в своих операх Римский-Корсаков, верную жену и мать погибшего в двухлетнем возрасте Саввочки — преклонение Врубеля запечатлело Царевной-Лебедью, благоуханной розой картины «У камина», душой осенней березовой рощи…

Портрет сына художника. 1902 год.

Великий художник чаще всего бывает наделен и великим даром любви — потомки обычно удивляются, что современники не понимали и не ценили этого дара. Однако несколько последних лет около Надежды Ивановны Забелы Врубель был счастлив: он часто становился художником тех опер, где участвовала «Надёчек»; он сочинял и даже шил ее костюмы и башмачки; он создавал неслыханные по красоте интерьеры в тех случайных нанятых квартирах, где они жили; он был так счастлив, когда явился на свет Саввочка, получивший имя в честь Саввы Ивановича Мамонтова… Однако мальчик родился с «заячьей губой», и горящее сердце отца изнывало, слыша обычное в таких случаях «не жилец». В лице сына, в лице мудрого ребенка, Врубель повторил экстатический взгляд малыша, что сидит в коленях «Богоматери с младенцем» на эскизе начала 80-х годов.

Художник словно бы заранее написал судьбу человека — скорбящего безумного отца.

Бетховен умер глухим, Врубель ослеп. Но перед заключительным актом трагедии гений творит с особой силой и страстью. Любимый ученик строжайшего Павла Чистякова, могучий реалист — быть может, последний из величайшей плеяды русского века, — Врубель работал, предъявляя себе неслыханные требования, иногда — уничтожая из-за этого высокие результаты. Так было в клинике Усольцева в Петровском парке, где Михаил Александрович рисовал Брюсова.

Валерий Яковлевич вспоминал:

«Врубель сразу начал набрасывать портрет, безо всяких подготовительных этюдов… Во второй сеанс Врубель стер половину нарисованного лица и начал рисовать почти сначала…» «Утром, — продолжает Брюсов, — в день моего приезда, Врубель взял тряпку и, по каким-то своим соображениям, смыл весь фон, весь этот гениально набросанный, но еще не сделанный куст сирени. Попутно, при нечаянном движении руки, тряпка отмыла и часть головы».

Свою судьбу имеют книги — говорили в древнем Риме. Свою судьбу имеют и произведения искусства. Быть может, врубелевское «движение руки» вовсе не было нечаянным? Тем более в мемуаре о художнике поэт, бывший его моделью, продолжает:

«Едва рука Врубеля брала уголь или карандаш, она приобретала необыкновенную уверенность и твердость. Линии, проводимые им, были безошибочны. Творческая сила пережила в нем все».

Да, она пережила скитальчество и бедность, — «чужого хлеба и чужих лестниц» (любимая Врубелем дантовская строка!) Михаил Александрович видывал немало. Встречал он и неуважение к его великому дару любви, к его гению. Но творческая сила пережила все обретения (по закону диалектики ощущаемые как иотери) и потери, ставшие обретениями искусства.

Говорят, что сестра Врубеля Анна Александровна, на какое-то время поселившаяся у Усольцевых, чтобы быть ближе к брату, часто ходила с ним гулять по Петровскому парку. Они подходили к дворцу, возведенному Матвеем Федоровичем Казаковым в восточном стиле, чтобы напомнить о турецких походах екатерининских полководцев. Эта прогулка называлась у брата и сестры Врубелей «из Москвы в Константинополь» и всегда бодрила художника.

«В творчестве и биографии художника помимо антиномий, обнаружилась завершенность и замкнутость круга, — пишет Н. М. Тарабукин в книге «Врубель». — Он начал свое искусство религиозными темами, и его последним произведением было «Видение пророка Иезекииля». Врубель встретил Н. И. Забелу в Панаевском театре в Петербурге. Незадолго до того, как окончательно ослепнуть, поехал в этот театр. И он видится с женой «в последний раз (в нормальной жизни) там же, где они встретились в первый раз».

Постоянство и прочность мировоззрения, глубокую убежденность Врубеля в серьезных задачах искусства хранит его переписка. К сожалению, она до сих пор издана не полностью, ибо публикаторы стараются стыдливо обходить беды личной жизни гения. Фрагменты писем Михаила Александровича Врубеля, которые, я надеюсь, заинтересуют читателя журнала «Москва», еще раз подтвердят необходимость полной публикации литературного наследия великого мастера.

АЛЕКСАНДРА ПИСТУНОВА