Григорьев Борис

Григорьев Борис

Григорьев Борис Дмитриевич (1886-1939) — русский художник

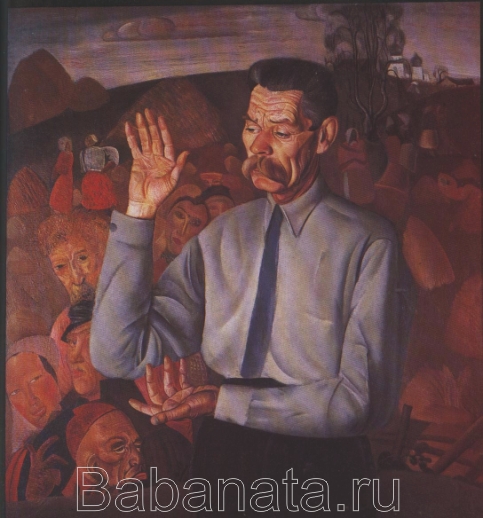

Автопортрет. 1916 год.

Григорьев снова в моде — примерно как и был при жизни, Известен, популярен, желанен в любой коллекции, государственной или частной, где григорьевские вещи занимают обыкновенно центральное место. Вот и в Русском музее: знаменитый предреволюционный двойной портрет Мейерхольда, Мейерхольд в двух ролях одновременно — и собственного убийцы-лучника, и подстреленной жертвы, этот портрет значимо украшает собой перспективу второго этажа в корпусе Бенуа, как бы замыкая историю искусства конца XIX — начала XX века. Или вернее будет сказать — «украшал собой» поскольку на втором этаже меняется экспозиция. А портрет пока переехал на первый, где у Григорьева — ретроспектива, и его экспрессивно-изломанный Мейерхольд опять в перспективе анфилады залов: яркий символ, эффектная константа, трудно отказаться.

Ретроспектива Григорьева напрашивалась давно.

Чудо-суп. Начало 20-х годов 20-го века.

И особенно — после «Неоклассики в русском искусстве» в Русском музее три года назад. «Неокласссика» вышла практически бенефисом Александра Яковлева и Василия Шухаева: Григорьев точно должен был стать следующим.

Работа, было сразу понятно, предстояла адова. С перспективами, в отличие от классической анфилады в корпусе Бенуа, куда как неясными.

Еще Александр Бенуа в статье «Памяти Бориса Григорьева» приходил к грустному выводу, что, ввиду разносторонности интересов и разнообразия, хотя бы чисто стилистического, результатов григорьевской деятельности, Григорьев более других заслуживает как можно более подробного и широкого рассмотрения, увы, невозможного из-за неисчислимых трудностей, что стали бы перед тем, кто решился на такое предприятие. Немало поколесившего, повидавшего мир Григорьева по-хорошему надо разыскивать в музеях Старого и Нового Света, а того пуще в частных коллекциях по обе стороны Атлантики; Григорьев нарасхват и если о музейных вещах еще можно договориться — хотя и тут даже имя и авторитет Русского музея не всегда были в помощь: так, городской музей Праги заломил невозможную цену за показ григорьевских «Ликов мира» и пришлось отступиться. Что же касается Григорьева из частных коллекций, он теперь — как раз из-за моды — пребывает в такой ротации, что не уследить. (На открытии выставки замдиректора ГРМ Евгения Петрова сетовала что в момент продажи коллекции Ростроповича и Вишневской, прямо перед носом Алишера Усманова неизвестный покупатель увел важного позднего Григорьева групповой портрет персонажей «Ревизора»: и где теперь этот Григорьев, неизвестно, вроде в России, да что толку — для выставки заполучить все равно не удалось. До сих пор еще, по инерции, можно услышать о Григорьеве: «недооцененный на Родине художник? но в словах таких уж давно нету правды. Григорьев, в момент улетающий с «русских торгов» «Christie’s» и «Sotheby’s? Григорьев, для которого миллион уже не стартовая цена. в общем мнении он, кажется, теперь скорее даже переоценен. (И опять-таки — как и при жизни.) Заготовленная слава блестящего портретиста и рисовальщика, «мастера линии и даже «артиста линии? скоропалительное восхищение «О, Григорьев!» по-прежнему обгоняют всякую содержательную мысль, с опозданием удивляющуюся: а с чего, собственно? На чем зиждется такой восторг?

Еще Александр Бенуа в статье «Памяти Бориса Григорьева» приходил к грустному выводу, что, ввиду разносторонности интересов и разнообразия, хотя бы чисто стилистического, результатов григорьевской деятельности, Григорьев более других заслуживает как можно более подробного и широкого рассмотрения, увы, невозможного из-за неисчислимых трудностей, что стали бы перед тем, кто решился на такое предприятие. Немало поколесившего, повидавшего мир Григорьева по-хорошему надо разыскивать в музеях Старого и Нового Света, а того пуще в частных коллекциях по обе стороны Атлантики; Григорьев нарасхват и если о музейных вещах еще можно договориться — хотя и тут даже имя и авторитет Русского музея не всегда были в помощь: так, городской музей Праги заломил невозможную цену за показ григорьевских «Ликов мира» и пришлось отступиться. Что же касается Григорьева из частных коллекций, он теперь — как раз из-за моды — пребывает в такой ротации, что не уследить. (На открытии выставки замдиректора ГРМ Евгения Петрова сетовала что в момент продажи коллекции Ростроповича и Вишневской, прямо перед носом Алишера Усманова неизвестный покупатель увел важного позднего Григорьева групповой портрет персонажей «Ревизора»: и где теперь этот Григорьев, неизвестно, вроде в России, да что толку — для выставки заполучить все равно не удалось. До сих пор еще, по инерции, можно услышать о Григорьеве: «недооцененный на Родине художник? но в словах таких уж давно нету правды. Григорьев, в момент улетающий с «русских торгов» «Christie’s» и «Sotheby’s? Григорьев, для которого миллион уже не стартовая цена. в общем мнении он, кажется, теперь скорее даже переоценен. (И опять-таки — как и при жизни.) Заготовленная слава блестящего портретиста и рисовальщика, «мастера линии и даже «артиста линии? скоропалительное восхищение «О, Григорьев!» по-прежнему обгоняют всякую содержательную мысль, с опозданием удивляющуюся: а с чего, собственно? На чем зиждется такой восторг?

Любой серьезный критик Григорьева -Пунин или Бенуа — обязательно спотыкался об это «но» в рассуждении о григорьевском таланте: «»Талант, безусловно, но..? притом что, в отличие от времен Пунина или Бенуа. внешнее суждение о Григорьеве сильно затруднено распыленностью григорьевского наследия, и это только во-первых. Во-вторых, трудность представляют условия нашего восприятия Григорьева Его часто упрекали в следовали чисто внешним стилизаторским эффектам, но роль всякого «внешнего» в судьбе и творчестве Григорьева, возможно, куда значительнее. нежели предполагали самые строгие его критики. Миф о большом, но недооцененном художнике в его случае неразделимо смешивается с еще более популярным мифом, условно именуемым «1913 год» -о канувшем в Лету величии сокрушежой империи. Якобы недополучивший положенного ему успеха Григорьев (у которого первая персональная выставка в бюро Добычиной случилась в том самом 1913 году а первая популярность пришлась на смутные годы войны и революции) для подобного легендирования. конечно, идеальная кандидатура: так и получается, что ламентации о недооцененном Григорьеве либо начинаются с эмоций насчет «Pocсии, которую мы потеряли? либо к этим эмоциями приходят или подкрепляются ими. Разумеется, беглеца из Совдепии, как-то осенней ночью уплывшего с женой и четырехлетнм сыном через Финский заше в Тёриоки на лодке (одно слово — белоэмигрант; известно!) довольно длительное время здесь, и правда, не чествовали. Но это была точка зрения официоза, и тем слаще казался запретный плод: как же, сам Милюков посвятил Григорьеву страницы полторы во втором, парижском, дополненном и распухшем издании «Очерков по истории русской культуры» где весьма точно описал суть вышеуказанного «казуса Григорьева» разбирая его opus magnum, живописно-графический цикл «Расея? вышедший альбомом в недоброй памяти 1918 году: «Текущий момент в русской жизни как раз предоставил ему для его цели исключительно благоприятный материал? Говоря иначе. «Расея? где уже в названии слышен горько-презрительный авторский тон и выведена галерея хищноглазых и скуластых типов, только что опрокинувших в ничто огромную страну, — все это пришлось очень ко времени. Сетования — исторические обстоятельства-де помешали успеху Григорьева, эти сетования пусты, ибо обстоятельства успеху только содействовали.

«Расею» и последовавшие за ней «Лики России» — все те же глинобитные и жестяные рыла «хамов» — ообрать для выставки, в общем, удалось: из Третьяковки, Русского, Псковского музея-заповедника, той же бывшей коллекции Ростроповича — Вишневской, ныне хранящейся во Дворце конгрессов в Стрельне. На выставке эти два цикла — центральные вещи. Вроде бы хорошо известные, однако и сейчас они оставляют сильное впечатление: что ни говори, но фирменный григорьевский гротеск, опробованный им до того в обоих «Сатириконах» старом и новом, и в серии парижских зарисовок с кокотками и гарсонами — его прием нуждался в подобном «текущем моменте» До того Григорьев мог производить впечатление «злого» ловкого рисовальщика и циничного зрителя в «театре жизни». Однако эти его олонецкие мужики и бабы предстают типами прямо сюрреалистической глубины и мощи совсем не постановочной. измышленной, театральной… Потом, во Франции, он пробовал вернуть этот градус и ощущение бездны в змеиных глазах его бретонских крестьян, но выходило как-то слишком просто: просто страшно и мерзко, без дрожи. Он вроде бы даже и на родину стремился, готов был вернуться — в «Расею»-то, но не особо, больше на словах: пожаловаться Маяковскому при встрече, расспросить о «советских» знакомых и делах. Положение его вполне устраивало. «Сейчас я первый мастер на свете» — это о себе в письме Василию Каменскому, старинному приятелю, ни тени иронии. А вот к жене сразу за разными денежными распоряжениями: «Теперь век торговли, а у нас такой прекрасный товар. Только надо… чтобы никто не мог отказать в покупке? Умер он рано, 52-х лет — рак желудка, но на родине вряд ли протянул бы дольше. Да и каким бы мог оказаться тогда финал? А так — скончался у себя на вилле близ Ниццы. В год начала Второй мировой — и снова символично.

Константин АГУНОВИЧ

Искусство начала XX века уже давно перестать резко, даже механистично, делить на дооктябрьское и послеоктябрьское. Мы вполне можем представить себе художественное новаторство 1910-1920 годов как единый поток. И тогда тревожные пророчества поэтов-символистов, предчувствовавших будущие катаклизмы, будут — по крайней мере в истории искусства -почти мирно уживаться с эпатажем футуристов, эстетством участников «Мира искусства» и даже — с супрематическими композициями комиссара ИЗО Наркомпроса Малевича. В общем, хотелось бы такого «искусствоведческого» примирения белых и красных. А пока-

Широкий зритель знает Бориса Григорьева в первую очередь по гротескному портрету Мейерхольда, где главный герой шутовски распят на фоне своей демонической арлекинады. Чуть меньше известна серия крестьянских образов первого послереволюционного года «Расея». Герои её -дети, старики, кряжистые мужики — сурово глядят пронзительно-светлыми очами сквозь зрителя, пространство и время; кажется, всматриваются из «сферической перспективы» своих полей и сёл в своё и наше общее будущее.

Значительно менее известен Григорьев — мастер парижских кафе, бульваров, цирковых кулис, создатель образа «гулящего Парижа», весёлой — и страшноватой в своём макабрическом веселье — «французской жизни». Гарсоны, девицы — не такие угловатые, как «авиньонские» у Пикассо, но тоже пугающие выражением лиц и брутальных тел, клоуны и клоунессы. В общем, наш русский Тулуз-Лотрек. А рядом — ностальгические старые усадьбы, «всё в прошлом» увядающих дворянских гнёзд, почти как у других, более «классических», менее «новаторских» мирискусников. Или неожиданно лирические, хоть и монументальные образы материнства (навеянные рождением собственного сына).

Кто же он — господин, товарищ, месье Григорьев?

Борис Григорьев родился в 1886 году в Москве, учился в Строгановке и петербургском ВХУ и стал одним из авангардных выразителей предреволюционных лет с их скепсисом, эстетскими играми и в то же время — предчувствиями грядущих смут и вслушиванием в «музыку революции». Но в отличие от Малевича или Штернберга Григорьев всё-таки не вписался в большевистский культпроект (как и его товарищ по русскому кубизму Юрий Анненков). Его путь, как и многих русских эмигрантов, пролёг через Берлин и Париж — на юг Франции, где он строил себе виллу (и где будет похоронен), и даже ещё дальше — в Южную Америку. Но где на выставке блеск юга (так тревоживший русского поэта), где «дни любви, пенье птиц», отблески которых есть и у Ван Гога, и у Бунина? Их нет, хотя устроители выставки показывают нам разные стороны Григорьева — гротескного бытописателя и одновременно создателя монументальных живописных метафор. И всюду он — прежде всего рисовальщик, мастер острой линии, ломких, «угольчатых» форм. Грубых лиц, вульгарных тел. И в отличие от многих, оказавшихся там, где полынью пахнет хлеб чужой, этот русский мастер имел успех, работы продавались. Продаются и сейчас — уже за огромные деньги.

На выставке почти все жанры — от зарисовок до огромных картин. Вот грифы, жирафы и зебры — рисунки из зоопарка. А рядом — завсегдатаи кафе, кокотки, циркачи. Начинает казаться, что весь мир для художника — один большой зверинец, где не лица, а гоголевские свиные рыла. (Неслучайно в 30-е годы у Григорьева будут сюжеты из Гоголя, да и иллюстрации к Достоевскому.).

У Григорьева, как и у Гоголя, — особая оптика, саркастически искажающая всё, что в ней отражается, у него тоже «складнЫе чудовища», как выразился Бердяев об антигероях Гоголя и персонажах Пикассо. В лучших вещах Григорьева этот гротеск превращается в метафору. Может быть, поэтому так удаются ему театрализованные портреты: возлежащий на ложе, как восточный правитель, Шаляпин в шёлковом халате; или Дапертутто-Мейерхольд, остановленный враскорячку в момент репетиции на фоне своего зловещего двойника, куда-то целящегося из лука. Неслучайно Григорьев исполнял росписи для «Привала комедиантов» в Петербурге, а самого себя написал почти ницшеанским босяком (привет тут же находящемуся портрету Горького!), парижским апашем. Но сквозь полупрезрительный взгляд на обывательский мирок сквозит та же тревога, что у Блока, у Добужинского (и всё так же, как и в начале XX века, заметает метелью петербургские глухие дворы — и умы, и сердца).

И Григорьев даёт свой образ «Руси уходящей» — уходящей прямо в «Русь советскую». Это циклы 1918 года «Расея» (в этот же год появляется и статья Бердяева «Духи русской революции»,)и 1921 года — «Лики России».

Это русская северная деревня, которая ломаным фоном вздыбливается за спинами крестьян, сурово, внимательно глядящих на нас. Это люди, за плечами которых — вековечный труд и войны. Руки их мозолисты, фигуры коренасты, они «думу думают» и одновременно — предстоят вечности. Это их дома, снопы, подсолнухи, в общем, «Земля народная». Но мы знаем, что ещё предстоит пережить этим «олонецким дедам», старухам и девочкам, на пороге каких испытаний стоит весь уклад их жизни.

У Григорьева Русь, по которой уже вовсю катится красное колесо революции, ещё могуча, многолюдна, она присматривается к новой жизни,силясь найти в ней своё место. Когда покидаешь выставку, кажется, что эти неулыбчивые лица смотрят тебе вслед, всё ещё ожидая ответа на свои вопросы. И бредёт понурый интеллигент под хмурыми хлябями петербургского неба, бормочет про себя. Не то «что делать» и «кто виноват», не то «кому живётся весело, вольготно на Руси». Не то — «Исчезни в пространстве, исчезни, Россия, Россия моя!». Или всё-таки-«Россия, Россия, Россия — Мессия грядущего дня»? (как надеялся и уповал сквозь пережитое страдание уже вспомянутый нами Андрей Белый).

Умер Борис Григорьев в год великой катастрофы — в 1939-м. Похоронен на юге Франции. Характерная для первой половины XX столетия человеческая и художническая судьба.

Мария ФОМИНА,

В корпусе Бенуа Русского музея открылась выставка Бориса Григорьева.

Открытие ретроспективы Бориса Григорьева в Русском музее — событие архиважное. Перед нами герой международных аукционов, талантливейший художник человек, показавший миру»Расею» как она есть. Предлагаем вашему вниманию два материала наших петербургских корреспондентов — репортаж и личное мнение.

В России впервые прспедит столь масштабная выставка одного из крупнейших русских художников первой половины XX века Бориса Григорьева

— Это настоящая выставка-открытие, выставка-возвращение. — сказала перед началом показа Евгения Петрова, заместитель директора Русского музея. — Мы давно об этом мечтали, но собрать работы Григорьева по разным музеям и частным коллекциям оказалось очень непросто.

Русский музей и раньше показывал отдельные работы Бориса Григорьева в составе других выставок, представлявших русское искусство начала XX века: несколько его работ можно было увидеть на экспозициях «Время собирать» «Русский Париж» «Русская Америка? Но первооткрывателем творчества Григорьева в России стал не Русский музей: еще в 1989 году в Пскове была организована его персональная выставка Правда, псковичи представили главным образом графику и рисунок. В 2006 году петербургская «KGatery» тоже выставила Григорьева из частных собраний. Но только сейчас Русскому музею удалось представить весь творческий путь Бориса Григорьева — от самых ранних до последних работ, созданных перед смертью, а всего более 150 произведений живописи, акварели, рисунка и гуаши из собраний музеев России, зарубежных и российских частных коллекций.

Больше года Русский музей искал работы Григорьева по всем уголкам мира -до сих пор не существует полного каталога его работ специалистам даже примерно не известно их общее количество, известно только, что в общедоступных музеях собрана незначительная часть его творческого наследия, куда больше работ хранится у частных коллекционеров, и их мало кто видал.

Центральной работой на выставке в Русском музее, несомненно, стала «Расея» — цикл работ созданных Григорьевым в 1916 -1917 годах, который писатель Евгений Замятин считал (наряду с поэмой Блока «Двенадцать») важнейшим эстетическим документом начала XX века Это большая серия портретов и жанровых сцен (всего 9 картин и 60 рисунков) из крестьянской жизни, которую Григорьев создавал, делая зарисовки в близлежащих деревнях: дети, женщины. старики, крестъянские дворы, люди, занятые тяжелым повседневным трудом, пронзительные взгляды, мрачные взгляды, лица, иссушенные солнцем и голодом. Эти работы вызвали трепет и ужас — как на выставках «Мира искусства! так и в Академии художеств. Их называли «головой Горгоны’,’ «трубным гласом земли» а в 1930 году журнал «Красная нива» опубликовал эти репродукции как анонимные карикатуры на Россию.

Сам Борис Григорьев в предисловии к «Расее» писал: «Никто не может быть уверен в том, что смерч времени не вырвет и его с корнями у любимой земли и не развеет жадный мозг и вечную душу человека волею стихийной, все белее стремительной инерции, жестоко расплавляющей устои человеческой культуры’.’ Смерч времени и истории вырвал семью Бориса Григорьева из российской земли: в октябре 1919 года он вместе с женой и сыном нелегально пересек финскую границу и с тех пор в Росою не возвращался.

Он учился в СХПУ в Москве и в Высшем художественном училище при Академии художеств в Петербурге. Известность в России пришла к Григорьеву после участия в выставках объединения «Мир искусства1; на которых экспонировались его рисунки, сделанные во время кратковременных поездок в Париж. Мастерство, с которым были выполнены это рисунки, никого не оставило равнодушным. Николай Пунин назвал графику Григорьева «парадоксами в пространстве и на плоскостях, нежными, ироническими и блестящими’! На выставке в Русском музее можно увидеть большое собрание рисунков Григорьева и почувствовать, каким блестящим рисовальщиком, тонким психологом и глубоким философом он был на самом деле.

Наталья ШКУРЕНОК

В кабинете Корнея Чуковского слева от письменного стола много лет висит рисунок Бориса Григорьева. На рисунке — профиль Велимира Хлебникова и собственноручная приписка: «Сидел В.Хлебников». Рисунок сделан летом 1915 года на террасе куоккальской дачи Чуковского.

В кабинете Корнея Чуковского слева от письменного стола много лет висит рисунок Бориса Григорьева. На рисунке — профиль Велимира Хлебникова и собственноручная приписка: «Сидел В.Хлебников». Рисунок сделан летом 1915 года на террасе куоккальской дачи Чуковского.

Начиная с 1913 года Чуковский выступал с лекциями о футуристах, писал о них критические статьи. В эти годы он познакомился с Маяковским, с Хлебниковым, с Бурлюком и другими поэтами и художниками, чьи Декларации и манифесты гремели тогда по всей стране. Сами футуристы (будетляне, как называл их Хлебников) считали, что «для нашего поколения он (Хлебников] то же, что и Пушкин для начала девятнадцатого века, то же, что Ломоносов для восемнадцатого». Они называли Хлебникова «королем времени». Бенедикт Лившиц пишет: «В иконографии «короля времени» и живописной, и поэтической уже наметилась явная тенденция изображать его птицеподобным. В своем неизменном сером костюме, сукно которого свалялось настолько, что, приняв форму тела, стало его оперением, он и в самом деле смахивал на задумавшегося аиста: сходство это отлично удалось передать и Борису Григорьеву на рисунке, страдальчески величаво авторизованном самим Велимиром.„»

Художник Борис Григорьев, так же как Маяковский, Хлебников, БУрлюк, Вас. Каменский, в те годы часто бывал в Куоккале на знаменитых репинских «средах» и на «воскресеньях» у Чуковского. Кроме В. Хлебникова, он исполнил портреты Репина, а также Шаляпина, Есенина. Горького и многих художников и артистов.

Несколько лет назад в Астрахани на доме, где жила семья Хлебниковых (улица Кучиевской, бывшая Крестовоздвиженская), была установлена мемориальная доска работы астраханского скульптора Германа Софронова. Профиль В. Хлебникова, изображенный на доске, воспроизводит фрагмент того самого рисунка Бориса Григорьева, который много лет висит в переделкинском кабинете Корнея Чуковского.

«РАСЕЯ» БОРИСА ГРИГОРЬЕВА

В России революция — дрогнула мати сыра земля,

замутился белый свет…

Артём Весёлый

Пятьдесят лет назад в Ницце, вдали от родины, в возрасте пятидесяти двух лет, умер русский живописец и график Борис Дмитриевич Григорьев. Он мнил себя когда-то первым художником на свете и очень хотел, чтобы так же думали о нем и в России. «Я, брат, полубог, и это понял, наконец, мир. Пора бы и на родине об этом узнать. Я требую к себе внимания и любви, я права все приобрел на это»,— так писал он, несколько наивно и самонадеянно, другу в 1926 г. Но таким он был, художник Борис Григорьев. Вот свидетельства о нем двух его современников, людей одного круга, схожих вкусов, друзей еще со знаменитой петербургской гимназии К. Мая.

Константин Сомов о Григорьеве: «Дешевый порнограф с лицом полотера».

Александр Бенуа: «О, это лицо Григорьева! Сколько было в нем внутренней неусыпной встре-воженности и, в то же время, сколько детскости и нежного напряженного внимания».

Отношение, как видим, разное, но оба художника сходились в одном: в признании бесспорного дарования Бориса Григорьева.

Почему в дневнике изысканного и ироничного Сомова появилось такое определение? Порнографом Григорьев никогда не был. Но художника часто привлекали образы людей, представляющих как бы иную, как бы оборотную сторону жизни. Бродяги, проститутки, гуляки становятся излюбленными его героями. Беспощадную правду он стремится сочетать с эстетизированной стилизованной формой.

Уродливые проявления жизни силой его искусства преображаются и даже становятся в какой-то мере привлекательными. Но не только эти сюжеты занимают его. Среди работ Григорьева фрески артистического подвала «Привал комедиантов», городские сценки, портреты. В. Мейерхольд и М. Добужинский, фотограф М. Шерлинг и коллекционер А. Коровин — характеристика образов острая и подчас неожиданная.

Ф. И. Шаляпин

Ф. Шаляпин — тревожный, сложный ритм драпировок, пристальный, напряженный взгляд, во всем облике гениального певца недоверчивость сочетается с властной жесткостью. «Что мне кажется правдою,— то и есть правда, я в это верю очень и никого не слушаюсь, не подсахариваю и не льщу — в этом весь я»,— это строчки из письма художника Шаляпину. Ироничное, гротесковое видение, виртуозное мастерство рисовальщика, ощущение драматизма времени — характерные особенности искусства Григорьева. Основа его художественного языка — гибкая, точная линия, то тонкая и изысканная, то переходящая в пятно. В живописи ему удается сохранить силу и остроту карандашных набросков, обогатив их выразительностью цвета.

Осенью 1917 г. на выставке в Академии художеств были показаны первые работы из серии «Расея», созданные Григорьевым сразу после февральской революции. Они висели в большом светлом зале под гигантскими копиями фресок Рафаэля и производили, по словам А. Бенуа, впечатление «головы Горгоны», «…многих охватил одновременно с восторгом от явной талантливости и род ужаса». Не святая Русь Васнецова и Нестерова, не идеал духовной чистоты крестьянских образов Венецианова, не страдающая и вызывающая сострадание забитая Россия передвижников,— совсем иная Расея глядит с рисунков и холстов Григорьева. Девочка, с тревожным и злым взглядом исподлобья, обнимающиеся девки, дремучий бородатый старик, опирающаяся на плетень молодуха с равнодушными, какими-то оловянными глазами… Дремлющая огромная внутренняя сила в тяжелых недоверчивых взглядах, неподвижных, словно окаменелых лицах. Что-то звериное в глазах людей и почти человеческие глаза животных. Зритель забывает об эстетизации, главное здесь — страстное желание понять и выразить происходящее. «Реально не до иллюзии. Реально до жути».

Б. Григорьев ни своим происхождением, ни образом жизни, ни мировоззрением не был связан с деревней. К этому должно прибавить, что и социальная активность была ему чужда. «Я не люблю политику и считаю это дельцем панельным»,— слова одного из писем Григорьева. Но при всем этом чуткий глаз большого художника и послушная ему рука помогли запечатлеть образ эпохи. Вот как писал об этом времени в романе «Голый год» Борис Пильняк: «Революцию творит народ; революция началась как сказка. Разве не сказочен голод и не сказочна смерть? Разве не сказочно умирают города, уходя в XVII век и не сказочно возрождаются заводы… Пахнет полынью — потому что сказка…» Даже описание одного из героев Пильняка можно соотнести с персонажем картины Григорьева «Олонецкий дед»: «Лицо старика походило на избу, как соломенная крыша падали волосы, подслеповатые глаза смотрели на запад, как тысячи лот. И в этих глазах было безмерное безразличие,— или быть может мудрость веков, которую нельзя понять… вот — подлинный русский народ…».

Земля народная.

В работах серии постепенно нарастают черты гротеска. Деформация лиц, раньше имевшая даже своеобразную красоту, становится отталкивающей. Но и в этих работах есть нечто завораживающее, какая-то внутренняя притягательная сила. «Проклятие прошлого он почувствовал, проклятие войны, голода, грязной, отвратительной жизни он почувствовал, а заветы будущего остались ему невнятны. Тем, кто не жил вместе с нами, кто придет ЗА НАМИ, этот памятник скажет больше, чем любая книга»,— писал критик Павел Щеголев.

Рисунки и холсты «Расеи» были частично показаны на выставках «Мира искусства» в 1917 и 1918 годах и на Первой государственной свободной выставке произведений искусства 1919 года. Они были изданы отдельным альбомом в Петрограде (1918) и в Берлине (1921, 1922). Работа над серией продолжалась…

Россия отошла, как пароход

От берега, от пристани отходит.

Печаль, как расстояние,растет…

Арсений Несмелое

В 1919 г. Борис Григорьев навсегда покидает родину. Он не мыслит своей жизни без карандаша, бумаги, холста и красок и мечтает о нормальных условиях для работы. Все остальное тогда казалось ему не столь уж важным.

В течение последующих двадцати лет Григорьев будет подолгу жить во Франции и в США. Он будет преподавать в Академии изящных искусств в Чили и объездит почти всю Южную и Центральную Америку. Побывает в Аргентине, Перу, Бразилии, Уругвае. Но художник не забудет Россию и еще вернется к своей «Расее».Осенью 1922 г. на гастроли за границу приехали актеры Московского художественного театра. Они привезли спектакли по пьесам М. Горького «На дне», А. Чехова «Вишневый сад», А. Толстого «Царь Федор Иоаннович» и инсценировку но роману Ф. Достоевского «Братья Карамазовы». В 1923 г. в Париже выйдет книга «Лики России». Она будет посвящена МХАТу и Борису Григорьеву, работы которого помещены в ней. В. Качалов, К. Станиславский, И. Москвин, В. Лужский, О. Книппер-Чехова и другие известные актеры театра позировали художнику в гриме своих персонажей. Художника интересуют в первую очередь не они сами, а скорее образ роли в представлении каждого. Связующим звеном между портретами служат лаконичные зарисовки деревенского пейзажа и незатейливого сельского интерьера с цветастыми занавесками и самоваром на лавке. Эти легкие, зафиксированные на бумаге воспоминания художника дополняют общее впечатление и делают портреты актеров неразрывно связанными с Россией.

А. Ф. Керенский

Своеобразным продолжением цикла «Расея» можно считать и карандашный портрет А. Керенского. Рисунок выполнен в схожем художественном ключе в Париже в 1924 году.

Эта работа хранится в настоящее время в частном собрании. Привез ее в Ленинград реэмигрант, бывший актер петербургского театра «Кривое зеркало», выступавший под псевдонимом Икар. Портрет А. Керенского в трактовке Б. Григорьева лишен романтического ореола, но он и не карикатурен. Отношение художника к модели сочувственно-ироническое. И в этой работе мастера главенствующая роль отводится линии, изысканной, подчеркнуто артистичной. Фон листа — легко намеченный русский городской пейзаж с церковью, деревом и классическим портиком. По коротко стриженной голове Керенского бодро шествует с винтовками несколькими штрихами намеченный рабочий отряд.

М. Горький 1926 год.

Своеобразным завершением серии можно считать портрет М. Горького (1926 г.). Григорьев считал его одной из лучших своих работ. Для него Горький всегда был связан с Россией.

«Расея» Бориса Григорьева стала своеобразной художественной летописью времени. Мысленно собранная воедино, она дает более сложное возможно более полное представление о революционной эпохе.

Алла Коробцова.