Крамской Иван

Крамской Иван

Крамской Иван Николаевич (1837-1887) — великий русский художник.

Крамской Иван Николаевич (1837-1887) — великий русский художник.

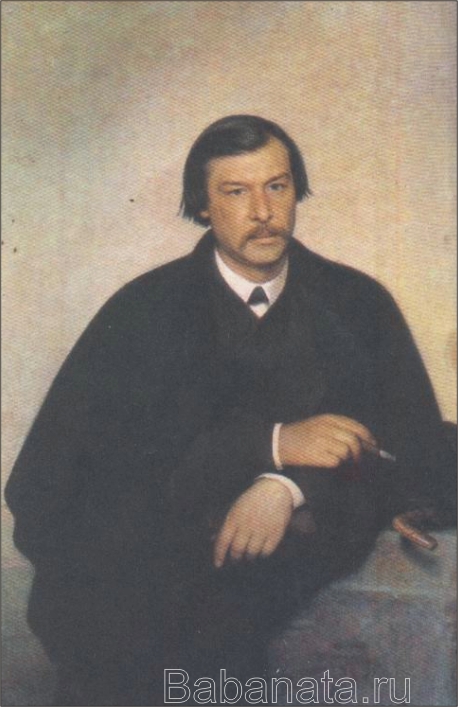

Автопортрет. 1867 год. (Фрагмент)

Только чувство общественности даёт силу художнику и удесятеряет его силы, только умственная атмосфера, родная ему, здоровая для него, может поднять личность до пафоса и высокого настроения, и только уверенность, что труд художника и нужен и дорог обществу, помогает созревать экзотическим растениям, называемым картинами.

И. Н. Крамской.

«Художников существует две категории, редко встречающиеся в чистом типе, но все же до некоторой степени различных. Одни — объективные, так сказать, наблюдающие жизненные явления и их воспроизводящие добросовестно, точно; другие — субъективные. Эти последние формулируют свои симпатии и антипатии, крепко осевшие на дно человеческого сердца, под впечатлениями жизни и опыта… Я, вероятно, принадлежу к последним». Иван Николаевич Крамской отнес себя ко второй категории художников — к «субъективным». Мы же берем на себя смелость утверждать, что в русском искусстве второй половины прошлого века немного найдется мастеров, равных ему по объективности, т. е. по глубине осмыслений и верности отражения жизни своего времени. Однако за сто с лишним лет значительно изменилось употребление слов, обозначающих такие, казалось бы, устойчивые понятия, как «объективный» и «субъективный». Так, в приведенном выше высказывании Крамского первое из них мы сегодня решительно заменили бы словом «объективистский», что применительно к художнику «первой категории» может значить пассивный наблюдатель жизненных явлений, бездумно, рабски копирующий «натуру». Крамской же, «формулируя свои симпатии и антипатии под впечатлениями жизни и опыта», создавал искусство «субъективное», т. е. выражающее его личное, всегда заинтересованное, а отсюда — предельно объективное отношение к жизни, главные закономерности и противоречия которой получили столь яркое воплощение во многих его картинах и портретах, не случайно вошедших в число высших достижений русского национального художественного гения. Обратить искусство лицом к жизни, сделать его действенным инструментом ее активного познания — вот задача, которую он считал главной как для самого себя, так и для русской культуры своего времени в целом. В этом Крамской был достойным последователем В. Г. Белинского и Н. Г. Чернышевского, продолжателем дела А. А. Иванова и П. А. Федотова, единомышленником В. Г. Перова, идейным наставником Ф, А. Васильева и И. Е. Репина.

Возглавив в 1863 году знаменитый «бунт четырнадцати» против рутины и косности, царивших в императорской Академии художеств, а позднее встав во главе сначала Артели художников, а затем и Товарищества передвижников, Крамской был одним из тех деятелей русской демократической культуры второй половины XIX века, чье творчество неизменно служило утверждению самых передовых идей своего времени.

Начало

«Я родился в 1837 году, 27 мая (по ст. ст.— В. Р.), в уездном городке Острогожске, Воронежской губ., в пригородной слободе Новой Сотне, от родителей, приписанных к местному мещанству. 12-ти лет от роду я лишился своего отца, человека очень сурового, сколько помню. Отец мой служил в городской думе, если не ошибаюсь, журналистом (т. е. писарем — В. Р.); дед же мой, по рассказам… был тоже каким-то писарем в Украйне. Дальше генеалогия моя не подымается». В этих словах из автобиографии И. Н. Крамского, написанной им в последние годы жизни, в то время, когда, по его собственному ироническому замечанию, из него «вышло нечто вроде «особы», слышится не только горечь, но и законная гордость человека, поднявшегося из «низов» и вставшего в один ряд с самыми выдающимися людьми своего времени. Далее Крамской писал о том, как всю жизнь он стремился получить образование, а закончить ему удалось всего лишь Острогожское уездное училище, правда, «первым учеником» («…никогда и никому я так не завидовал… как человеку действительно образованному»). Затем вспоминал о городской думе, где он «стал упражняться в каллиграфии», т. е. служить все тем же писарем.

Интерес к искусству пробудился у него очень рано, и первым человеком, оценившим стремления юноши и одобрившим его намерения, был местный фотограф и художник-любитель Михаил Борисович Тулинов, признательность которому Крамской сохранил навсегда.

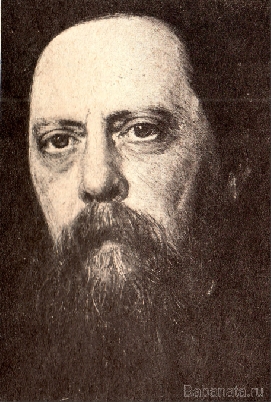

Портрет М. Б. Тулинова. 1868 год.

Михаил Борисович Тулинов был известен читателям «Русского художественного листка», журнала, возглавляемого В. Ф. Тиммом. Тулинов обучал ретуши юношу Ивана Крамского.

ИСТОРИЯ

ОДНОГО

ПОРТРЕТА

Летом 1987 года, незадолго до открытия Всесоюзной юбилейной выставки И. Н. Крамского, посвященной 150-летию со дня рождении художпика, устроители выставки получили неожиданный подарок — «Портрет М. Б. Тулннова», художника и фотографа, друга и земляка Крамского. Портрет был передан в Третьяковскую галерею в дар по завещанию американского гражданина Джона Рота, внучатого племянника М. Б. Тулинова, проживавшего в городе Сан-Франциско.

Долгое время местонахождение портрета было неизвестно исследователям творчества Крамского. Он вошел в каталог посмертной выставки произведений художника 1887 года, но на самой выставке не экспонировался. С тех пор следы его терялись.

Портрет Михаила Борисовича Тулинова — своего рода итог длительных дружеских, почти родственных взаимоотношений. Туликов и Крамской сблизились еще в Острогожске. «…Несмотря на его юные лета, — вспоминал Михаил Борисович в письме к В. В. Стасову, — он во всем проявлял такую энергию, такую любознательность и находчивость, что вы, право, не удивитесь, как я, взрослый мужчина двадцати восьми лет, мог сойтись чуть ни с ребенком». Тулинов, увлекавшийся акварельной живописью, подарил Крамскому первые краски, поощрял его увлечение рисованием, а когда в Острогожск приехал харьковский фотограф Я. П. Данилевский, посоветовал ему взять в качестве ретушера своего молодого друга.

В 1857 году, после трехлетнего перерыва, Тулинов и Крамской встретились вновь в Петербурге. В своих воспоминаниях Тулинов рассказывает, как поразил Крамского Эрмитаж своими картинами, Петербург — своими грандиозными постройками и люди — сдержанностью своей, сухостью. Тулинов поддержал желание Крамского поступить в Академию художеств. А когда осенью 1857 года Крамской был зачислен в класс профессора А. Т. Маркова, то уговорил Тулинова последовать его примеру. «Деятельность Ивана Николаевича и мою хохлацкую натуру расшевелила… и получив в Академии художеств — звание неклассного художника, я… перешел в фотографию… Деньера», — пишет Тулинов. У А. И. Деньера Крамской был главным ретушером, а Тулинов — главным лаборантом.

В 1862 году Крамской работает над академической программой на вторую зо-

Портрет М. Б. Тулннова работы Крамского помещен на вклейке этого номера.

лотую медаль — «Поход Олега на Царь-град». Он хотел писать картину в Киеве, чтобы быть ближе к исторической основе, но Тулинов, к тому времени уже обосновавшийся в Москве, уговорил его приехать к нему. Он помог Крамскому снять мастерскую, собрать материал для работы. «Поставку древних кольчуг, щитов, мечей и всякого оружия, а также приискание южных типов н одеяний я взял на себя. Мы отправились в школу живописи и ваяния, я познакомил Крамского с профессорами Рамазановым н Зарянко. От них получил некоторые нужные предметы, а также дозволение выбирать подходящих натурщиков… Крамской был очень доволен, но радость его еще более увеличилась, когда я через несколько дней достал от антиквара Родионова кольчугу, шишак, щит, копье чуть не современные самому Олегу».

В одном из писем к Туликову Крамской писал: «Ваши требования от жизни совпадают с моими», он был искренне привязан к старшему другу, дорожил его мнением, полагался на жизненный опыт. А в письмах 1862 года он советуется с Михаилом Борисовичем по такому глубоко личному делу, как собственная женитьба. «В письме этом — дело первой важности, именно вот какое: если бы я встретил женщину, которая бы меня полюбила, а я полюбил бы ее… благословили бы вы меня на женитьбу, мой отец, брат и лучший друг?„ если Вы что имеете сказать на это, то говорите, и я Вам привезу ее показать, прежде чем все будет кончено»; «…Я приглашаю Вас, как родного, взглянуть на свершившийся факт с моим сердцем и головою… я еще говорю… это потому, что считаю нужным сказать Вам все, что случится в моей жизни серьезного».

До 1869 года Тулинов — практически единственный корреспондент художника. Именно по письмам к Туликову мы сейчас знаем многие подробности так называемого «бунта 14» — протеста выпускников Академии, отказавшихся от участия в конкурсе на большую золотую медаль, в защиту свободы творчества. Знаем подробности организации н деятельности Санкт-Петербургской артели художников — первого независимого от Академии объединения русских живописцев, старостой которого был избран Крамской. Крамской несколько раз приглашал Тулинова стать полноправным членом Артели, разъяснял ему цели, задачи, возможности объединения: «…если ты почему-нибудь не можешь принять участие в нашем предприятия, то потрудись отвечать немедленно», и позже, в другом письме: «…а быть может, ты найдешь возможным и самому содействовать авторитетом твоим в нашем обществе, как ты на это посмотришь — сообщи».

Для культуры второй половины ХГХ века характерны тесные связи фотографии и живописи. Известно, что некоторые художники подрабатывали рстушерской работой, увлекались фотографированием, пользовались фотографией в качестве натурных этюдов для живописных произведений. С другой сторовы, многие фотографы учились в Академия, имели звание художника, на определенном этапе сочетали занятия живописью н фотографией.

Участие фотографов в художественных выставках не было редкостью. Ранняя фотография развивалась под гипнозом живописи, а живопись впитывала достижения фотографии. Известны факты тесных контактов живописцев и фотографов (так, например, французский фотограф Надар примыкал к объединению импрессионистов). Московский же фотограф Тулинов стал негласным членом Артели, принимал деятельное участие в ее начинаниях, хотя, судя по всему, и воздержался от вступления в нее по всем правилам. Тулинов представлял интересы Артели в Москве. В 1863 году, давая объявление в газетах о работах, которые намеривается выполнять Артель, Крамской просит разрешения Тулинова дать его московский адрес, чтобы заказчики обращались через его посредничество. В свою очередь Тулинов передавал в Артель на ретуширование некоторые заказы своей фотографии.

После успеха работ Артели на академической выставке 1868 года Крамской загорелся идеей приобретения собственной фотографии. Он пишет Тулинову в Москву в ноябре 1868 года: «Добрый мой Михаил Борисович! Артель начинает смекать, что для своего домашнего обихода ей недурно бы завестись фотографическим аппаратом со всеми принадлежностями… нам нужно бывает очень часто снимать копии, манекены, рисунки и так далее: пришли нам объектив с камерой… и вообще все, что нужно… Хорошо, конечно, если бы ты сам нам показал кое-что, если ты здесь будешь, разумеется… стало быть, помоги нам своею опытностью». Из последующих писем видно, что Тулинов просьбу Крамского выполнил. А в 1869 году, когда Артель затеяла литографированное издание «Художественный автограф» (вышло всего два выпуска: в 1869 и 1870 годах), Тулинов занимался осуществлением предварительной подписки в Москве.

В 1865 году И. Н. Крамской перебирается в Москву для работы над росписью храма Христа Спасителя. Первое время он живет в доме друга. В этот период Крамской и Тулинов видятся ежедневно. Когда Михаилу Борисовичу приходится уезжать по делам, Крамской испытывает душевную неприкаянность. «Тулинова нет, — пишет он жене, — …ну, а с другими там невозможно живого слова сказать».

Летом 1867 года Крамской с семьей гостил в имении Тулинова в деревне Вы-ползово Владимирской губернии Пере-славль-Залесского уезда, работая над первоначальными вариантами картин «Христос в пустыне» и «Осмотр старого дома»’. Тогда же, вероятно, и был начат портрет, полученный в дар Третьяковской галереей из США. 15 января 1868 года Крамской пишет своему другу: «Портрет твой стоит у меня в раме, и если ты будешь в Петер-

1 В своих воспоминаниях М. Б. Тулинов свидетельствует: «Эту картину («Христос в пустыне». — 7\ К.) (а также мой портрет) И.Н.Крамской писал в моем имении…» (Иван Николаевич Крамской. Его жизнь, переписка и художествен -но-критические статьи. 1837—1887. Издал Алексей Суворин. СПб.. 1888, с. 40). 1867 годом также датируется графический портрет М. Б. Тулинова, который до 1941 года находился в картинной галерее в Острогожске.

бурге, то я кончу фигуру с тебя, а если нет, то весною привезу его оканчивать в Москву». Очевидно, к академической выставке 1868 года портрет Тулинова еще не был закончен. Крамской представил его на выставку 1869 года вместе с портретами княгини Е. А. Васильчиковой (1807, местонахождение неизвестно), графа Д. А. Толстого (1869, местонахождение неизвестно), а также графическими портретами А. И. Морозова (1868, Русский музей), И. И. Шишкина (1869, Русский музей), К. К. Ланца (1869, Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского).’ Портрет Тулинова вместе с другими работами Крамского был помещен среди произведений Санкт-Петербургской Артели художников, выделенных в особый раздел на академической выставке.

Вспомним, что помимо работ Крамского жанр портрета на выставке 1869 года был представлен полотнами таких мастеров, как В. Г. Перов, К. Е. Маковский, В. О. Шервуд. Рецензенты выставки, прежде всего выделяя произведения Перова (он выступил с прекрасными портретами А. А. Борисовского, В. В. Безсоиова и А. Ф. Писемского), не оставляют без внимания и работы Крамского. «Что касается до здешних портретистов (петербургских. — Т. К.), то преимущество перед их толпою принадлежит г. Крамскому, одному из членов петербургской артели художников. Портреты г. Тулинова, графа Д. А. Толстого и в особенности княгини Е. А. Васильчиковой, вышедшие из-Нод кисти этого художника, были бы безукоризненно образцовыми произведениями, если бы автор в таком же совершенстве владел колоритом, в каком обладает рисунком, умом и вкусом в поставке фигур и умением окружать их подходящими аксессуарами. К сожалению, краски не составляют сильной стороны этого художника. Зато там, где дело обходится без красок, он не найдет себе достойного соперника между нашими артистами. В этом можно убедиться, смотря на портреты гг. Ланца, Шишкина и Морозова, исполненные г. Крамским сильно и широко, с помощью лишь карандашного соуса и акварельной кисти; здесь выказываются все лучшие черты его таланта и отсутствует его единственный недостаток», — писал А. И. Сомов, известный историк искусства и художственный критик.

Выставка 1869 года была знаменательна в творческой биографии художника еще и тем, что принесла ему звание академика портретной живописи. «Портрет М. Б. Тулинова» — единственная доступная на сегодняшний день живописная работа из группы произведений, за которые художник-признан академиком. Известно, что позже Крамской отказался от звания профессора, которое ему собирались присудить за картину «Христос в пустыне» Ш!72, ГТГ), но принял звание академика. ЕРписьме к В. В. Стасову 1882 года, осуждая себя за непоследовательность, Крамской вспоминал: «Когда я вышел из Академии со званием художника, я решил никогда другого звания не принимать и не добиваться, и потому все свои вещи я ставил на выставку после того, как Совет присуждал уже зваиие… Но в 1869 г. было решено Советом I присуждать звание во время самой выстав-I ки… по окончании Совета я оказался при-I сужденным ко званию академика! Каюсь — I я оказался ниже своих намерений».

«Портрет М. Б. Туликова» существенно дополняет наши представления о весьма немногочисленных живописных работах Крамского 60-х годов, фиксирует определенный этап развития его индивидуального портретного стиля. Здесь художник впервые избирает форму большого поколенного изображения не в заказном светском портрете, а работая над образом близкого дру.-га, разночинца-интеллигента, пытаясь увязать картинную репрезентацию модели со стремлением проникнуть во внутренний мир личности, отвергая традиционное противо-полагание парадного и камерного портрета — понятий типологически устойчивых в искусстве XVIII — первой половины XIX века.

Крамской старается придать изображению жизненность, естественность, создать впечатление непринужденности пребывания модели перед зрителем. С этой Г целью он вводит «жанровые» элементы, временные акценты, вызывающие воспоминания о формах романтического портрета: I накинутая на плечи крылатка, лежащие I на выступе стены зонтик и фуражка, сига-| ра, с которой падает пепел, — все это соз-: дает облик остановившегося во время прогулки задумавшегося человека; распола-I гает к доверительному, длительному обще-I нию. Но не все элементы характеристики удалось слить в целостный художественный образ. Пластически вылепленное, тща-| тельно выписанное лицо не захвачено временным потоком и производит несколько сонное, застывшее впечатление.

50—60-е годы — период господства в ] русском искусстве натуралистического портрета, который в 60-е сближается по своим качествам с фотографией и часто дублирует ее, соревнуясь в передаче тож-, дества натуры, иллюзионистической рельефности лица. Интересно, что одновременное портретом М. Б. Туликова на выставке де-| монстрировались работы некоего Тюрина, который «для облегчения своего труда» прибегал к особенному фокусу — он наклеивал на холст портреты, снятые при помощи фотографии, иллюминировал их и

приписывал прямо на холст одежду и аксессуары. Уже упомянутого нами А. И. Сомова не шокирует присутствие подобных вещей на академической выставке: «Заказчики, вероятно, остаются довольны такими быстро исполненными произведениями, потому что схваченное фотографиею сход- § ство сохраняется в них всецело и приукра- ? шается свежим и довольно нарядным ко- у лоритом», — писал он. Единственное, что 2 смущает, — это то, что подобным портре- У там «не суждено долголетие, н может слу-читься, что в один прекрасный день наклеенная на холсте бумага отстанет от него и вместо изображенных личностей получатся портреты одних мундиров и платьев».

Черная крылатка скрадывает объем фигуры, создает обобщенный силуэт, по контрасту с которым чрезвычайно рельефно, стереометрично смотрятся лицо и руки, что производит фотографический эффект «фокусированного» изображения. В 60-е годы логика развития искусства фотографии приводит к тому, что начинают восприниматься, а потом и цениться фотографии без ретуши (можно вспомнить, какое отвращение вызывали у самого Крамского сильно ретушированные фотопортреты Данилевского). Складывается своя «правда», своя эстетика фотографии, которая затем, в свою очередь, начинает воздействовать на эстетику живописи, диктуя степень натурного приближения. На светлом фоне стены, очень подробно разработанной в цвете, богатой желтыми, лиловыми, голубыми оттенками, выделяется жесткий силуэт с будто «обрезанными краями». Художнику не удается погрузить фигуру в атмосферу воздуха и света, фон как бы «выталкивает» ее. Этот недостаток станет камнем преткновения живописи Крамского и в дальнейшем — так же апнликативно наложена на зимний пейзаж Невского проспекта «Неизвестная» на знаменитой картине 1883 года.

Но несмотря на отмеченные несовершенства, «Портрет М. Б. Тулинова» подкупает серьезностью отношения к человеку, благородной сдержанностью, строгостью композиционного и колористического решения. Эти качества, обогащенные углубленной психологической характеристикой личности, будут развиты в зрелом творчестве И. Н. Крамского.

Наталья Карпова.

Недолгое время он обучался иконописному ремеслу, и наконец в шестнадцать лет ему «представился случай вырваться из уездного города с одним харьковским фотографом». С ним Крамской «объехал большую половину России в течение трех лет, в качестве ретушера и акварелиста. Это была суровая школа…». Однако эта «суровая школа» принесла ему немалую пользу, закалила его волю, сформировала характер бойца и, что самое главное, не поколебала, а, напротив, укрепила его желание стать художником. И не восторженным юношей, каким, судя по его дневниковым записям, был молодой Иван Крамской, но человеком, твердо знающим, чего он хочет, и ясно видящим средства к достижению поставленных перед собой целей, приехал он в Петербург в 1857 году.

Начало самостоятельного пути будущего художника пришлось на сложное время в жизни России. Только что окончилась Крымская война, приведшая к сокрушительному военному и политическому поражению царского самодержавия, но одновременно пробудившая общий подъем как среди передовых людей, так и в широкой массе народа. Не за горами была отмена крепостного права. Однако прогрессивная Россия не просто жила напряженным ожиданием грядущих перемен, но всячески им способствовала. С «дальнего берега» мощно звучал набат герценского «Колокола», готовили себя к борьбе за подлинное освобождение народа молодые революционеры-разночинцы во главе с Н. Г. Чернышевским, звавшие в своих прокламациях крестьянскую Русь «к топору».

Казалось бы, столь далекая в то время от практической жизни сфера «высокого» искусства не осталась глухой к новым веяниям. Если крепостничество было главным тормозом в развитии всех сторон русской жизни, то в области искусства настоящей цитаделью консерватизма стала созданная еще в середине XVIII столетия императорская Академия художеств. Будучи основным проводником официальных доктрин, устарелых, давно и полностью изживших себя эстетических принципов, она утверждала, что область «прекрасного» не должна иметь ничего общего с реальной действительностью. Однако во второй половине 50-х — начале 60-х годов ее ученики все более определенно чувствовали, что сама жизнь предъявляет к искусству иные требования и что знаменательные слова Н. Г. Чернышевского «прекрасное есть жизнь» — не отвлеченная умозрительная формула философа, но программная установка, обращенная ко всей прогрессивной русской интеллигенции и в первую очередь к молодым деятелям нарождавшегося тогда русского демократического искусства.

В Академию художеств они принесли новые общественные настроения, устанавливали тесные контакты со студентами Университета, Медико-хирургической (ныне Военно-медицинской) академии, в которой, как мы знаем, учились Дмитрий Лопухов и Александр Кирсанов — герои романа Чернышевского «Что делать?», оба — типичные разночинцы, сверстники И. Крамского и его друзей.

Становление личности

Когда в 1857 году Крамской приехал в Петербург, он уже пользовался большой известностью как превосходный ретушер, и это открыло перед ним двери в ателье лучших тогда столичных фотографов И. Ф. Александровского и А. И. Деньера. Однако его не могла удовлетворить карьера преуспевающего ремесленника, Крамской все более упорно думал об Академии художеств. Его рисунок с гипсовой головы Лаокоона получил одобрение Совета Академии, и осенью того же года он стал учеником профессора А. Т. Маркова. Сбылась его заветная мечта, и, справедливости ради, надо сказать, что учился Крамской усердно, старательно трудился над рисунком, культура которого в Академии художеств всегда была очень высока, успешно работал над эскизами на мифологические и исторические сюжеты, получая все положенные награды. И все же подлинного удовлетворения молодой художник не ощущал. Человек вдумчивый, начитанный, не упускавший никакой возможности пополнить свои знания, он все более определенно чувствовал глубокий разлад между старыми, успевшими окончательно омертветь художественными доктринами и реальной жизнью.

Прошло всего лишь несколько месяцев после его поступления в Академию, когда в 1858 году в Петербург из Италии привезли картину А. А. Иванова «Явление Христа народу» («Явление Мессии»), Возвращение художника на родину после почти тридцатилетнего отсутствия, его внезапная смерть, сильное впечатление, которое произвело на современников произведение, ставшее главным делом жизни великого мастера, — все это оказало сильное воздействие на сознание передовой части русской интеллигенции. На появление картины Иванова, а также на безвременную кончину ее создателя Крамской откликнулся статьей «Взгляд на русскую историческую живопись» (1858), в которой проявилась духовная зрелость молодого художника. Статья эта, по сути дела написанная «для себя», увидела свет лишь после смерти Крамского. В ней говорится о том, что со смертью «благородного Иванова», которого он назвал «великим и последним потомком Рафаэля», «окончилось существование исторической религиозной живописи в том смысле, как ее понимал и которою жил Рафаэль». При этом Крамской отметил, что появление Иванова не было простой случайностью, но составляло «рубеж и связь с будущими историческими художниками», которые пойдут по пути, им указанному, «прославляя то же в других образах», угадывая «исторический момент в теперешней жизни людей». «Разве ж, в самом деле, век теперешний не есть достояние истории, — вопрошал Крамской, — разве он будет пробелом в ней, и мы не будем жить в потомстве?» Создавать произведения, в которых современность отражалась бы во всей ее исторической значимости, — вот задача, достойная художника, а если уж он обращается к истории, то, конечно же, для того, чтобы через образы прошлого выразить важнейшие устремления своего времени. И пусть пока еще в самой общей форме Крамской, однако, уже намечал путь, который в ближайшие десятилетия предстояло пройти русскому демократическому искусству, а вместе с ним и ему самому. Так начиналось его становление как художника-мыслителя и одновременно критика и публициста.

В преддверии «бунта»С требованием максимально приблизить национальное искусство к современности в конце 50-х — начале 60-х годов все более настойчиво выступали на страницах прогрессивных русских журналов передовые писатели и критики. «Кто смотрит теперь на мифологические или теоретико-исторические картины?» — писал в некрасовском «Современнике» автор обзора академической выставки 1861 года и продолжал: «Может быть с академической точки зрения они имеют большие достоинства, но мы не любим фраз и риторики ни в литературе, ни в живописи». А несколько выше можно прочитать: «…жанр и пейзаж в настоящее время — любимые роды живописи, они преобладают над всеми другими родами, как повесть — любимый и преобладающий род в современной литературе». «На академических выставках шестидесятых годов, — писал впоследствии И. Е. Репин, — эти картинки были каким-то праздником. Русская публика непосредственно радовалась на них, как дитя. Это было свежо, ново, интересно, забавно и производило необыкновенное оживление. Кто не помнит, например, картин: «Сватовство чиновника к дочери портного» Петрова, «Привал арестантов» Якоби, «Пьяный отец семейства» Корзухина, «Отгадай, кто пришел» Журавлева, «Отправление крестьянского мальчика в училище» Корнеева, «Кредиторы описывают имущество вдовы» Журавлева, «1-е число» Кошелева, «Чаепитие в трактире» и «Склад чая на Нижегородской ярмарке» Попова, «Больное дитя» Максимова, «Офеня с образами» Кошелева, «Славильщики» Саломаткина и много других. Из московской школы: «Первый чин» Перова… От этих небольших картинок веяло… поразительной, реальной правдой и поэзией настоящей русской жизни… Это был первый расцвет национального русского искусства». В связи с картиной В. Перова «Первый чин» Репин упомянул «московскую школу» — знаменитое Училище живописи, ваяния и зодчества, из мастерских которого в эти годы вышли, пожалуй, наиболее значительные бытовые полотна и прежде всего картина В. Перова «Приезд станового на следствие» (1857) и уже отмеченный «Первый чин» (1860). Возникшее еще в 30-е годы, Московское училище к середине XIX века завоевало положение авторитетного художественно-педагогического центра, мало в чем уступавшего петербургской Академии художеств и явно превосходившего ее по степени близости учеников к реальной жизни. В педагогической и творческой практике Училища активно претворялись животворные традиции искусства выдающихся мастеров первой половины прошлого столетия А. Г. Венецианова, В. А. Тропинина, П. А. Федотова, прямого продолжателя которых прогрессивная критика увидела в молодом В. Г. Перове.

В 1860—1861 годах в Академии художеств разразился громкий скандал вокруг картины, которую Перов предполагал писать на первую золотую медаль — высшую академическую награду. Представленный им эскиз на сюжет «Сельский крестный ход на Пасхе» был безоговорочно отвергнут, а другой — «Проповедь на селе», хотя и утвержден, но с целым рядом оговорок и поправок, грубо искажавших авторский замысел. Не менее сильный общественный резонанс вызвал и показ «Крестного хода» на выставке в Петербурге, его запрещение цензурой, а также то, что это «крамольное» полотно включил в свою зарождавшуюся тогда коллекцию видный московский собиратель, основатель знаменитой впоследствии галереи, Павел Михайлович Третьяков. В этих произведениях Перов, выступивший как подлинно «субъективный» (по терминологии Крамского) художник, нарисовал гневную и горькую картину русской жизни того времени. Не случайно же выдающийся художественный критик второй половины прошлого века, глашатай молодого русского демократического искусства Владимир Васильевич Стасов в своих статьях 1861—1862 годов прямо говорил о том, что произведениями новой русской живописи «постепенно и медленно, но неизбежно затопляется старое… судно» Академии художеств. Создавать искусство, которое должно быть «благом народа, потребностью народа», призывал и автор нашумевшей тогда остро полемической статьи «Расшаркивающееся искусство» И. И. Дмитриев. «Говорят, что с будущего года ученикам не станут задавать программ, — писал он. — Пора, господа, давно пора! Ведь у Вас же на здании Академии огромными буквами красуется надпись: «свободным искусствам». Публикация этой статьи была закончена 4 ноября 1863 года, а всего через четыре дня четырнадцать конкурентов на высшую награду — первую золотую медаль подали в Совет Академии прошение о дозволении им «сделать свободный выбор своих сюжетов» вместо задаваемого одного сюжета, обязательного для всех. На следующий день, 9 ноября, «конкуренты» были приглашены на заседание Совета для получения задания. Отказавшись работать над картинами на предложенный им сюжет, молодые художники попросили «уволить» их из Академии с выдачей по приобретенным ими правам аттестатов. Это и был знаменитый «бунт четырнадцати».

«Бунт четырнадцати»

Можно ли рассматривать «бунт четырнадцати» всего лишь как досадный «сбой» во внутренних делах Академии художеств? Вряд ли. Более того, тогдашняя передовая общественность сразу же почувствовала прямую связь этого события художественной жизни с безуспешными попытками реакционных кругов вернуться к старым дореформенным порядкам. К необходимости разрыва с консервативными устоями Академии Крамского привела сама жизнь. Произведения, исполненные им в начале 60-х годов, показывают, насколько сложно, хотя в целом типично, происходило его творческое становление. По заданию Академии он трудился над библейским сюжетом «Молитва Моисея после перехода израильтян через Черное море» (1861, ), а «для себя» в это же время работал над картиной «Смертельно раненный Ленский» (1860). В этом произведении им был создан характерный, запоздало романтический, мелодраматический образ, не имеющий ничего общего с пушкинским Владимиром Ленским. Традиционную же академическую «историческую» картину он построил по всем правилам «школы»: фигура главного героя Моисея помещена в центре полотна и эффектно выделена вспышкой света, а все остальные персонажи лишь подчеркивают ее господствующую роль. Очевидно, однако, что Подобное повторение «задов» академического искусства уже ни в коей мере не могло удовлетворить пытливого, ищущего художника. Не лучше обстояло дело и с работой над сюжетом из русской истории «Поход Олега на Царь-град» (1861, местонахождение неизвестно), в которой в качестве литературного первоисточника ему была указана успевшая уже в его представлении изрядно устареть «История Государства Российского» Н. М. Карамзина. И хотя современники отметили широкий замысел картины, ее богатое содержание и соответствующую ему «полноту красок», она так и осталась незавершенной. Как и любое произведение подобного рода, она не выражала «исторического момента» современности, т. е., попросту говоря, была далека от жизни.

Поиск новых художественных образов был невозможен в отрыве от борьбы за передовые идеалы времени. Отлично это сознавая, Крамской начинает сплачивать вокруг себя единомышленников. Вечерние собрания студентов Академии художеств, происходившие у него дома, вскоре, по словам одного из участников, превратились в «новую русскую академию». Здесь молодые художники не только спорили о путях развития национального искусства, но и много, напряженно работали. В эти годы (и позднее) Крамским была создана целая галерея портретов его друзей, соучеников по Академии, исполненных «соусом», т. е. рисовальным материалом, состоящим из очень мелкого и мягкого черного порошка с незначительной примесью клеящих веществ, который изготовляют в виде палочек в бумажной обертке. И. Н. Крамской стал разводить его водой и затем работать кистью. Так возникла популярная у художников и поныне красивая и прочная техника «мокрого соуса». Портреты Крамского, исполненные им, отличаются строгостью и лаконизмом. Правда, они могут показаться несколько однообразными, но только на первый взгляд. Решенные и скупой «черно-белой» гамме, они четко выражали стремление их создателя не столько обратить основное внимание на внешний облик изображаемого, сколько выразить его характер. Разумеется, все это были люди разные, каждый со своим особым внутренним миром, но очень многое сближало их, было общим. Думается, что эту общность Крамской сознательно подчеркивал в портретах своих друзей и соратников, многие из которых были непосредственными участниками событий 9 ноября 1863 года.

Вот как рассказал о них И. Н. Крамской в письме к своему старому другу М. Б. Тулинову: «Дорогой мой Михаил Борисович! Внимание! 9-го ноября, то есть в прошлую субботу, в Академии случилось следующее обстоятельство: 14 человек из учеников подали просьбу о выдаче им дипломов на звание классных художников. С первого взгляда тут нет ничего удивительного. Люди свободные, вольно-приходящие ученики, могут когда хотят оставить занятия. Но в том-то и дело, что эти 14 не простые ученики, а люди, имеющие писать на первую золотую медаль. Дело вот так было: за месяц до сего времени мы подавали просьбу о дозволении нам свободного выбора сюжетов, но в просьбе нашей нам отказали… и решили дать одич сюжет историкам и сюжет жанристам, которые искони выбирали свои сюжеты. В день конкурса, 9-го ноября, мы являемся в контору и решились взойти все вместе в’ Совет и узнать, что решил Совет. А потому, на вопрос инспектора: кто из нас историки и кто жанристы? мы, чтобы всем вместе войти в конференц-зал, отвечали, что мы все историки. Наконец, зовут перед лицо Совета, для выслушивания задачи. Входим. Ф. Ф. Львов прочел нам сюжет: «Пир в Валгалле» — из скандинавской мифологии, где герои рыцари вечно сражаются, где председательствует бог Один, у него на плечах сидят два ворона, а у ног два волка, и, наконец, там, где-то в небесах, между колоннами месяц, гонимый чудовищем в виде волка, и много другой галиматьи. После этого Бруни встал, подходит к нам для объяснения сюжета, как это всегда водится. Но один из нас, именно Крамской, отделяется и произносит следующее: «Просим позволения перед лицом Совета сказать несколько слов» (молчание, и взоры всех впились в говорящего). «Мы два раза подавали прошение, но Совет не нашел возможным исполнить нашу просьбу; мы, не считая себя в праве больше настаивать и не смея думать об изменении академических постановлений, просим покорнейше освободить нас от участия в конкурсе и выдать нам дипломы на звание художников». Несколько мгновений — молчание. Наконец Гагарин и Тон издают звуки: «все?». Мы отвечаем: «все», и выходим, а в следующей комнате отдаем прошения производителю дел… И в тот же день Гагарин просил письмом Долгорукова, чтобы в литературе ничего не появлялось без предварительного просмотра его (Гагарина). Одним словом мы поставили в затруднительное положение. Итак, мы отрезали собственное отступление и не хотим воротиться, и пусть будет здорова Академия к своему столетию. Везде мы встречаем сочувствие к нашему поступку, так что один, посланный от литераторов, просил меня сообщить ему слова, сказанные мною в Совете, для напечатания. Но мы пока молчим. И так как крепко держались за руки до сих пор, то, чтобы нам не пропасть, — решились держаться и дальше, чтобы образовать из себя художественную ассоциацию, то есть работать вместе и вместе жить. Прошу тебя сообщить мне свои советы и соображения относительно практического устройства и общих правил, пригодных для нашего общества… И нам кажется теперь это дело возможным. Круг действий наших имеет обнимать: портреты, иконостасы, копии, картины оригинальные, рисунки для изданий и литографий, рисунки на дереве, одним словом, все, относящееся к специальности нашей… Вот программа, далеко еще не ясная, как видишь…». Это письмо, написанное И. Н. Крамским по горячим следам событий, не только раскрывает перипетии борьбы молодых художников против Академии, но и намечает перспективы на будущее, пусть пока не до конца ясные им самим, однако очень смелые, далеко не ограниченные эгоистическими целями только лишь собственного выживания. Мужество этих молодых людей вызывает тем большее к себе уважение, что они пошли на конфликт не только с академическим начальством и профессорами, но и с самой «властью» в лице начальника достопамятного III отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии, ее шефа князя В. А. Долгорукова. Как известно, над Крамским и его соратниками был учрежден негласный надзор полиции, под которым они оставались на протяжении многих лет. Напомним нашим читателям имена четырнадцати участников «бунта»: живописцы И. Крамской, Ф. Журавлев, А. Морозов, М. Песков, Б. Вениг, П. Заболотский, Н. Дмитриев, Н. Шустов, А. Литовченко, А. Корзухин, А. Григорьев, К. Лемох, Н. Петров, скульптор В. Крейтан.

Недавние питомцы Академии, которым, к слову сказать, было приказано срочно освободить мастерские, остались без всяких средств к существованию. И все же молодежь одержала крупную победу, значение которой сама она тогда вряд ли могла понять полностью. Это было первое большое завоевание русского демократического реалистического искусства, в судьбах которого год 1863 сыграл очень важную, скажем прямо, историческую роль. Вскоре Крамской вместе со своими единомышленниками приступил к практическому осуществлению своей идеи — созданию «художественной ассоциации» — Артели художников.

Еще с сентября 1863 года Крамской начал преподавать о школе Общества поощрения художеств, или, как ее именовали по месту расположения, в школе «на Бирже», где, ведя занятия по рисунку, он, по существу, помогал желающим готовиться к поступлению в Академию художеств. Не возникало ли здесь противоречия с его собственным к ней отношением? Ответим сразу — нет, ведь в ее лице Крамской «отрицал» вовсе не школу профессионального мастерства, но давно изживший себя официальный бюрократический «институт», упорно препятствовавший сближению русского искусства с жизнью.

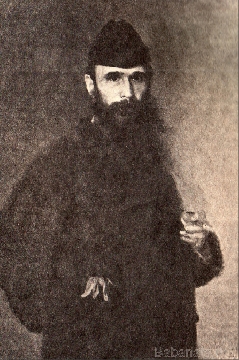

Среди его первых учеников оказался талантливый юноша, только что приехавший в Петербург с Украины и так же, как некогда сам Крамской, мечтавший об Академии художеств, Илья Репин. Вот как описывает Илья Ефимович свою первую встречу с Крамским: «Вот и воскресенье, двенадцать часов дня. В классе оживленное волнение, Крамского еще нет. Мы рисуем с головы Милона Кротонского… В классе шумно… Вдруг сделалась полная тишина… И я увидел худощавого человека в черном сюртуке, входившего твердой походкой в класс. Я подумал, что это кто-нибудь другой: Крамского я представлял себе иначе. Вместо прекрасного бледного профиля у этого было худое скуластое лицо и черные гладкие волосы вместо каштановых кудрей до плеч, а такая трепаная жидкая бородка бывает только у студентов и учителей. — Это кто? -— шепчу я товарищу. — Крамской! Разве не знаете? — удивляется он. Так вот он какой!.. Сейчас посмотрел и на меня; кажется заметил. Какие глаза! Не спрячешься, даром что маленькие и сидят глубоко во впалых орбитах; серые, светятся… Какое серьезное лицо! Но голос приятный, задушевный, говорит с волнением… Но и слушают же его! Даже работу побросали, стоят около, разинув рты; видно, что стараются запомнить каждое слово».

Многие русские художники были одаренными литераторами. Отлично писали и Перов, и сам Крамской. В очерке «Иван Николаевич Крамской (Памяти учителя)» Репин с присущей ему импульсивностью нарисовал очень живой, выразительный литературный портрет. «Крамской на репинских страницах весь в движении, в борьбе, это не застывшая восковая фигура паноптикума, это именно герой увлекательной, богатой эпизодами повести» (К. Чуковский).

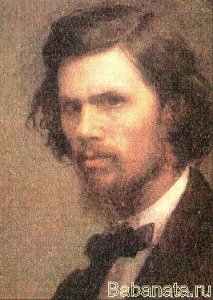

Образ, созданный Репиным, почти до мелочей совпадает с «Автопортретом», исполненным Крамским в 1867 году.

В русской живописи конца 50-х — начала 60-х годов прошлого века найдется не так уж много автопортретов, в которых художники давали бы себе такие объективные характеристики, все еще продолжая обыгрывать в них свою «исключительность». Крамской одним из первых распростился с этой уже тогда немного смешной традицией. Его овальный автопортрет прост. Ничто не отвлекает внимания зрителей от главного — лица героя, от строгого, проницательного взгляда его глаз. Воля, ум, сдержанность — вот главные черты личности Крамского, которые хорошо просматриваются в этом произведении. Гордое чувство собственного достоинства проявляется в нем без какой бы то ни было рисовки, позы. Все естественно и просто во внешнем облике художника и по-своему гармонично во внутреннем. Живопись портрета почти монохромна, однако мазок динамичен, стремителен, и это тоже — следствие того, что главное внимание автор уделяет своему внутреннему ‘миру, богатому и сложному. Перед нами — признанный глава петербургской Артели художников.

Санкт-Петербургская Артель художников

В Ленинграде, на фасаде дома номер 2/10, расположенного на углу проспекта Майорова и Адмиралтейского проспекта, установлена мемориальная доска, надпись на которой гласит: «В этом доме с 1866 по 1870 год жил и работал крупный русский художник Иван Николаевич Крамской. Здесь же помещалась организованная им Артель, объединившая передовых художников-реалистов 60-х годов».

Далеко не сразу Артель художников обзавелась помещением в самом центре столицы, в непосредственной близости от Дворцовой площади. Начало было куда более скромным. Вспоминая об организации Артели, Крамской незадолго до смерти писал Стасову: «…тогда необходимо было прежде всего есть, питаться, так как у всех 14 человек было два стула и один трехногий стол. Те, у кого хоть что-нибудь было, сейчас же отпали». Остались наиболее стойкие. «После долгих размышлений, — писал Репин, — они пришли к заключению, что необходимо устроить с разрешения правительства Артель художников — нечто вроде художественной фирмы, мастерской и конторы, принимающей заказы с улицы, с вывеской и утвержденным уставом. Они сняли большую квартиру в Семнадцатой линии Васильевского острова и переехали (большая часть) туда жить вместе. И тут они сразу ожили, повеселели. Общий большой светлый зал, удобные кабинеты каждому, свое хозяйство, которое вела жена Крамского, — все это их ободрило. Жить стало веселее, появились и кое-какие заказы. Общество — это сила».

О том, что в Артели (по крайней мере в первые годы ее существования) сложились ровные, товарищеские отношения, свидетельствует рисунок Крамского «Уголок Артели художников» (1866), в котором изображены задушевно беседующие друзья-художники Н. С. Шустов, Н. Д. Дмитриев-Оренбургский, А. И. Корзухин и Н. В. Дмитриева-Оренбургская (жена художника). Несомненно прав был Репин, говоря, что «общество — это сила» и немалая, особенно когда во главе его стоит энергичный организатор, такой высоко авторитетный во всех вопросах человек, каким был Иван Николаевич, «дока», как уважительно именовали его «артельщики». Да и помощники оказались ему под стать, и первой среди них была его жена Софья Николаевна Крамская — самый дорогой и близкий ему человек.

Со своей будущей женой С. Н. Прохоровой он познакомился еще в 1859 году, женился на ней в 1862 году. Крамской горячо верил в свое будущее счастье, в то, что его избранница сможет стать ему верной подругой, будет делить с ним все тяготы жизни художника. Став его женой, Софья Николаевна оказалась, однако, не только «хозяйкой» Артели, организатором ее бытового уклада. Не случайно в одном из писем Крамского к ней мы читаем: «…ты не только не мешаешь мне быть художником и товарищем моих товарищей, но даже как будто сама стала истинным артельщиком…» Софья Николаевна неоднократно служила моделью своему мужу. И хотя, возможно, было бы чересчур смело называть ее «музой» Крамского, однако идеалом женщины она была для него несомненно. Лучшее тому подтверждение ее портреты 60-х годов, их несколько, и все они — разные. Но есть в них и нечто общее — цельность, независимость и гордость, которые позволяют видеть в ней типичную «новую женщину», и одновременно истинно женская мягкость и поэтичность.

Всеми этими качествами отмечен ее образ в графическом портрете из собрания Третьяковской галереи (1860-е годы). Совсем еще юная женщина, обаятельная, нежная, обладает, однако, сильным волевым характером, о чем говорит и энергичный поворот головы и взгляд — открытый и строгий, а белый воротничок, обрамляющий шею, лишь усиливает подчеркнутую чистоту ее образа.

За чтением. Портрет С. Н. Крамской. 1860-е годы.

В 1863 году Крамской написал картину «За чтением. Портрет С. Н. Крамской». Несомненно, это произведение чем-то напоминает лирические женские портреты самого начала XIX столетия, прежде всего по колориту, построенному на сочетании блеклых оттенков светло-зеленого, сиреневого и т. п. цветов. Существенную роль в портрете играет пейзаж, а также немногочисленные, продуманно отобранные аксессуары (зонтик, шаль), помогающие художнику передать очевидную привлекательность его модели. В 1865 году молодую чету Крамских запечатлел их общий друг «артельщик» Н. А. Кошелев («Крамской с женой»). Он создал лирическую сценку, в которой Софья Николаевна играет на фортепиано, а Иван Николаевич размышляет под аккомпанемент ее музыки.

На протяжении 60-х годов Крамской продолжал создавать графические портреты своих друзей: супругов Дмитриевых-Оренбургских, Н. А. Кошелева, М. Б. И. И. Шишкина и др., все больше и больше усиливая их психологизм.

Девушка с кошкой. 1882 год.

Бурно развивавшаяся тогда фотография временно потеснила художественный графический, а тем более дорогостоящий живописный портрет. Казалось, фотоаппарату было доступно абсолютно все (особенно при участии опытного ретушера), он мог не только зафиксировать внешность позирующего перед ним человека, но выигрышно подчеркнуть необходимые детали костюма, драгоценности, богатую обстановку и т. п. Однако одно ему оказалось не под силу — заглянуть внутрь модели, дать ей определенную социальную и психологическую оценку. Все это было достижимо только в портрете, исполненном художником.

На рубеже 60—70-х годов к решению сложной проблемы психологического портрета приближались многие мастера: Н. Н. Ге, связанный в своем творчестве с традициями русского позднеро-мантического портрета, В. Г. Перов и И. Н. Крамской. Начало эпохи передвижничества прямо совпало с мощным взлетом русского реалистического портрета второй половины XIX столетия. Но все это было еще впереди, а пока Крамской продолжал много работать, а также упорно бороться за то, чтобы сохранить монолитность Артели, что было не так-то просто. Утопический в своей основе социальный эксперимент, чем она, по существу,была, приходил в неизбежное столкновение с дворянско-буржуазным обществом, которое отнюдь не склонно было его поощрять. Снова вспоминается роман «Что делать?», то, что его героям пришлось умериться в своих благих стремлениях объединить людей, сплотить их в борьбе за раскрепощение личности, которая (как показало время) далеко еще не была готова к столь коренному социальному обновлению. По мере того, как упрочивалось личное (в том числе — материальное) положение отдельных участников Артели, ослабевали нити, связывающие их с товарищами по организации. Постепенно ее деятельность начала сводиться почти исключительно к выполнению заказов, дававших заработок ее членам. И. Н. Крамской предпринимал неоднократные попытки возродить былой дух Артели, сохранить и упрочить ее авторитет, но все было тщетно. В ноябре 1870 года он вынужден был выйти из ее состава. Но как «истинный человек конца 50-х и всех 60-х годов» (так называл его В. В. Стасов) Крамской не только не испугался случившегося, но, напротив, внутренне еще больше укрепился в своем стремлении служить делу развития нового русского искусства, под которое в начале следующего десятилетия была подведена прочная «база», более соответствующая духу времени, — было создано Товарищество передвижных художественных выставок (ТПХВ).

Крамской и передвижники

Выдающееся значение Товарищества передвижников в истории русского искусства уже давно стало общепризнанным фактом, точно так же, как и важная роль, которую сыграл в нем И. Н. Крамской, один из главных организаторов и идеологов передвижничества как общественно-художественного движения.

Идея создания ТПХВ принадлежала группе видных петербургских и московских художников, непосредственным инициатором этого начинания был известный жанрист Г. Г. Мясоедов. Обратившись с письмом к Артели, они, однако, встретили поддержку лишь у отдельных ее членов, прежде всего у И. Н. Крамского. Так, в 1870 году было создано объединение, способное окончательно освободить русское демократическое искусство от официальной опеки, сплотить передовых художников вокруг организации, основанной на принципе личной- материальной заинтересованности ее членов. Основной же целью Товарищества явилось развитие искусства, демократического по его идейной направленности. Практика передвижных выставок впервые открывала возможность непосредственного общения широкой по тем временам аудитории с искусством, поднимавшим самые насущные вопросы современности. Как известно, на протяжении нескольких десятилетий лучшие работы передвижников приобретал и включал в свое собрание П. М. Третьяков. Первая выставка Товарищества открылась в Петербурге 28 ноября (12 декабря по н. ст.) 1871 года. Следует отметить, что именно Крамскому, человеку твердых принципов и убеждений, Товарищество передвижных художественных выставок в значительной

степени было обязано тем, что оно очень скоро переросло задачи собственно выставочной организации и стало подлинной идейной школой передового русского искусства. Сам же Крамской, организуя Товарищество, руководил его творческой жизнью, нашёл в нем для себя ту «питательную среду», которой он был обязан своими наиболее высокими художественными достижениями. Расцвет деятельности Товарищества передвижников (начало 70-х— 80-е годы) непосредственно совпал с расцветом творчества И. Н. Крамского, причем не только как живописца, но и как критика-публициста, автора целого ряда серьезных статей, в которых он размышлял о судьбах искусства, о его высоком общественном предназначении.

Множество интересных замечаний о великих мастерах прошлых эпох или о современных ему русских и западноевропейских художниках можно также прочитать и в его многочисленных письмах к разным лицам. Самое примечательное в критических суждениях Крамского то, что они высказывались не столько ради «поучения» других, сколько являлись следствием той огромной и постоянной внутренней работы, которая совершалась в нем самом. Думается, что в этом отношении Крамской был исключительно близок к своему гениальному предтече — А. А. Иванову.

В своих эстетических воззрениях он был последовательным сторонником учения великих революционных демократов В. Г. Белинского и Н. Г. Чернышевского. Полагая, что только сама жизнь является основой художественного творчества, он писал: «Плохо дело, когда искусство станет законодателем!.. Серьезным интересам народа надо всегда идти впереди менее существенных». Отстаивая его национальный характер, Крамской утверждал, что «искусство и не может быть никаким иным, как национальным. Нигде и никогда другого искусства не было, а если существует так называемое общечеловеческое искусство, то только в силу того, что оно выразилось нацией, стоявшей впереди общечеловеческого развития. И если когда-нибудь в отдаленном будущем России суждено занять такое положение между народами, то и русское искусство, будучи глубоко национальным, станет общечеловеческим». Большое место в размышлениях Крамского занимал вопрос об общественной направленности или иначе тенденциозности искусства, понимаемой им, как выражение активной человеческой и творческой позиции художника, который, «…как гражданин и человек, кроме того, что он художник… непременно что-нибудь любит и что-нибудь ненавидит. Предполагается, что он любит то, что достойно, и ненавидит то, что того заслуживает. Любовь и ненависть не суть логические категории, а чувства. Ему остается только быть искренним, чтобы быть тенденциозным». По мысли Крамского, тенденциозность искусства находится в прямой зависимости от того, насколько само искусство той или иной эпохи, того или другого народа отражает передовые идеи своего времени. Так, например, он полагал, что искусство античной Греции, пока оно было тенденциозно, «шло в гору; когда же оно перестало руководиться высокими мотивами… оно… быстро выродилось в забаву, роскошное украшение, а затем не замедлило сделаться манерным и умереть. Точь-в-точь то же повторилось во времена Возрождения в Италии и позднее в Нидерландах». Искусство должно играть благородную роль воспитателя человеческой личности, оно «должно обладать силой гармонически настраивать человека», иначе оно «дурно исполняет свою задачу». Вот вкратце основные требования идейно-художественной «программы», которую И. Н. Крамской выдвигал перед русским демократическим искусством второй половины XIX столетия.

Не менее внимательно следил он и за развитием искусства на современном ему Западе, особенно во Франции. Параллельным передвижничеству явлением был тогда «импрессионализм», как называл Крамской художественное течение, которое ныне мы именуем импрессионизмом (от французского слова impression — впечатление). Возникнув как естественная реакция на академическое направление во французском искусстве, а также на мещанскую «салонность», импрессионизм объединял мастеров очень разных, но сходных между собой в главном, в стремлении к выражению поэтически-непосредственного отношения к окружающему миру. Композиция их полотен, особенно пейзажей, была намеренно фрагментарной, что придавало создаваемым ими образам особый динамизм. Светлая красочная гамма, а также энергичный мазок, непосредственно «материализующий» чувство художника, становились средством прямого выражения их просветленно-радостного мироощущения. Все это, однако, вовсе не означало, что тогдашние молодые художники Франции не замечали темных-сторон современной им действительности либо (как об этом иногда пишут) сознательно от нее отгораживались. Напротив, противопоставляя свое искусство унылой прозе повседневной жизни, они тем самым заявляли о ее активном неприятии, не случайно же в течение ряда лет работы импрессионистов практически не допускались на выставки парижского «Салона» либо наталкивались на враждебное отношение со стороны не только публики, но и критики.

К чести молодого русского демократического искусства надо отметить, что его лучшие представители верно поняли и по достоинству оценили перемены, происходившие тогда в культуре Франции. Так, еще в 1874 году, т. е. когда только что состоялась первая выставка импрессионистов (всего через три года после первой передвижной!), И. Е. Репин, находившийся тогда в Париже как «пенсионер» Академии художеств, писал Крамскому: «Французская живопись теперь стоит в своем настоящем цвету, она отбросила все подражательные и академические и всякие наносные кандалы, и теперь она — сама… Царит, наконец, настоящее французское, увлекает оно весь свет блеском, вкусом, легкостью, грацией; и в искусстве, как во всем прочем, французы верны своим особенностям». Правда, здесь же Репин делает существенную оговорку, подчеркивая, что «мы», т.е. русские, «совершенно другой народ, кроме того, в развитии (художественном. — В. Р.) мы находимся в более раннем фазисе».

Именно поэтому, говоря о высочайших достижениях французской живописи, Репин в ответ на замечание Крамского о том, что и русские художники должны наконец «двинуться к свету, к краскам», замечал: «…наша задача — содержание. Лицо, душа человека, драма жизни, впечатления природы, ее жизнь и смысл, дух истории — вот наши темы… краски у нас — орудие, они должны выражать наши мысли, колорит наш — не изящные пятна, он должен выражать нам настроение картины, ее душу, он должен расположить и захватить всего зрителя, как аккорд в музыке». Как видно, «истины» русского демократического искусства рождались «в муках» совместных усилий многих мастеров. Следует отметить, что сходные идеи высказывали в эти годы различные деятели русской культуры от Ф. М. Достоевского до М. П. Мусоргского. Свое прямое воплощение получили они и в творчестве И. Н. Крамского.

«Христос в пустыне»

Как известно, на первой передвижной выставке Крамской показал несколько портретов, лучшим из которых, несомненно, был портрет его молодого друга, замечательного пейзажиста Ф. А. Васильева (1871).

Русалки. 1871 год.

Кроме того, он выставил картину «Русалки», написанную по мотивам повести Н. В. Гоголя «Майская ночь». Навеянный воспоминаниями художника о теплой ласковой природе юга, образ лунной ночи, волшебное очарование которой Крамской, по его же собственным словам, стремился передать в этой картине, получил в его трактовке более реалистическое, нежели фантастическое воплощение. Его русалки воспринимались не как сказочные существа, но как обездоленные девушки. В целом же эта поэтическая картина настраивает зрителя на грустно-лирический лад.

Центральным произведением этого периода, а во многом и программным для творчества Крамского в целом стала показанная на второй выставке ТПХВ картина «Христос в пустыне» (1872), замысел которой возник у него давно. Но только в 1872 году художник пришел к окончательному решению, да и то, когда картина уже была на выставке и позднее — в собрании П. М. Третьякова, он все еще продолжал ее дорабатывать. О том, что она явилась вместилищем важнейших для него идей, Крамской говорил: «Под влиянием ряда впечатлений у меня осело очень тяжелое ощущение от жизни. Я вижу ясно, что есть один момент в жизни каждого человека, мало-мальски созданного по образу и подобию божию, когда на него находит раздумье — пойти ли направо или налево?.. Мы все знаем, чем обыкновенно кончается подобное колебание. Расширяя дальше мысль, охватывая человечество вообще, я, по собственному опыту, по моему маленькому оригиналу, и только по нему одному, могу догадываться о той страшной драме, какая и разыгрывалась во время исторических кризисов. И вот у меня является страшная потребность рассказать другим то, что я думаю. Но как рассказать? Чем, каким способом я могу быть понят? По свойству натуры, язык иероглифа для меня доступнее всего. И вот я однажды… увидел фигуру, сидящую в глубоком раздумье… Его дума была так серьезна и глубока, что я заставал его постоянно в одном положении… Мне стало ясно, что он занят важным для него вопросом, настолько важным, что к страшной физической усталости он нечувствителен… Кто это был? Я не знаю. По всей вероятности, это была галлюцинация; я в действительности, надо думать, не видел его. Мне показалось, что это всего лучше подходит к тому, что мне хотелось рассказать. Тут мне даже ничего не нужно было придумывать, я только старался скопировать. И когда кончил, то дал ему дерзкое название. Но если бы я мог в то время, когда его наблюдал, написать его, Христос ли это? Не знаю…» О том, что представший перед его мысленным взором образ героя картины был не просто результатом творческого озарения, но плодом долгой и трудной работы, говорят многочисленные подготовительные произведения, наброски композиции, рисунки одежд Христа, поиск наиболее выразительного жеста рук, характерного облика, передающего его сложное внутреннее состояние.

Христос в пустыне. 1872 год.

Крамской изобразил Христа сидящим на холодных серых камнях, пустынная почва мертва, и кажется, что он забрел туда, куда еще никогда не ступала человеческая нога. Но благодаря тому что линия горизонта делит плоскость холста точно пополам, его фигура одновременно и господствует в пространстве картины, четким силуэтом рисуясь на фоне неба, и находится в гармонии с суровым миром, изображенным на полотне. Последнее помогает художнику углубить внутреннюю драму его героя.

В картине нет действия, но зримо показана жизнь духа, работа мысли человека, решающего для себя какой-то очень важный «опрос. Его ноги изранены об острые камни, согбенна фигура, мучительно стиснуты руки. Между тем изможденное лицо Христа не столько передает его страдание, сколько вопреки всему выражает невероятную силу воли, безграничную верность идее, которой он подчинил всю свою жизнь. А над склоненной его головой не замечаемое им течет и течет время. «Он сел так, когда солнце ещё было перед ним, сел усталый, измученный, сначала он проводил глазами солнце, затем не заметил ночи, и на заре уже, когдп солнце должно подняться сзади его, он все продолжал сидеть неподвижно. И нельзя сказать, что бы он вовсе был нечувствителен к ощущениям: нет, он, под влиянием наступившего утреннего холода, инстинктивно прижал локти ближе к телу, и только, впрочем, губы его как бы засохли, слиплись от долгого молчания, и только глаза выдавали внутреннюю работу, хотя ничего не видели…»

Итак, в картине «Христос в пустыне» выражен момент, когда человек решает для себя мучительную проблему, с кем ему идти и кому служить. Проблема эта — далеко не отвлеченная, однако в годы, когда, говоря словами Л. Н. Толстого, также упорно над ней размышлявшего, в России «все переворотилось и только укладывается», ответить на нее однозначно, а тем более выразить на конкретном материале современности было практически невозможно. Отсюда неизбежное обращение художника к образу-«иероглифу», к символу, к «идее».

Поднимая в своей картине большие и вечные общечеловеческие проблемы, ее автор прежде всего обращался к своим современникам, ставя перед ними трудный вопрос о выборе жизненного пути. В то время в России было немало людей, способных принести себя в жертву во имя правды, добра, справедливости, именно тогда готовились к «хождению в народ» молодые революционеры-разночинцы, которые совсем скоро станут героями многих произведений русской демократической живописи. Тесная связь между произведением Крамского и жизнью была очевидна, однако художник хотел создать картину-программу: «И так, это не Христос, то есть, я не знаю, кто это. Это есть выражение моих личных мыслей. Какой момент? Переходный. Что за этим следует? Продолжение в следующей книге». Этой «следующей книгой», по замыслу Крамского, должна была стать картина «Хохот» («Радуйся, царь иудейский!», 1877— 1882).

В своих суждениях об искусстве Крамской нередко употреблял выражение «олицетворение абстракта», т. е. идеи «олицетворенной» (воплощенной) в живом, конкретном, при этом, однако, не индивидуальном, как в портрете, но имеющем широкий, общезначимый смысл образе. Убедительным примером «олицетворения абстракта» в его собственном творчестве и стала картина «Христос в пустыне».

Вместе с ней на второй выставке ТПХВ был показан портрет писателя Федора Михайловича Достоевского работы В. Г. Перова. Сейчас можно смело утверждать, что в основе как «абстракта», «олицетворенного» Крамским в легендарном Иисусе Христе, так и созданного Перовым образа великого русского писателя лежала общая для обоих художников «программа» с той лишь разницей, что Крамской обосновал ее теоретически, а Перов «сформулировал» на конкретном жизненном материале. И дело вовсе не только в их удивительной «схожести», причем не столько внешней, сколько психологической. Куда более важны близость внутреннего состояния как вымышленного, так и реального персонажей, их погруженность в себя, их трагические думы о судьбах мира.

Трудно сказать, заметил ли тогда это сходство сам Крамской, однако позднее в статье «О портрете Ф. М. Достоевского» (1881), высоко оценив его превосходные живописные качества, а также то главное, что он в себе заключал — «выражение характера знаменитого писателя и человека», он отметил ряд важных моментов, которые полностью могут быть отнесены к герою его собственной картины: «Он так счастливо (т. е. удачно. — В. Р.) посажен, так смело взято положение головы, так много выражения в глазах и во рту… что остается только радоваться». Одним словом, шедшие, казалось бы, «с прямо противоположных сторон» один — от «абстрлкш», другой — от «натуры», оба художника великолепно «сошлись» и одной точке, которой оказалась глубокая и общая для них правда жизни и правда искусства.

Картина «Хохот», по мысли И. Н. Крамского, должна бымл стать естественным продолжением, «следующей книгой» после «Христа в пустыне», так по крайней мере казалось ее создателю. Еще в 1872 году он писал Ф. А. Васильеву: «Надо написать еще «Христа», непременно надо, то есть не собственно его, а ту толпу, которая хохочет во все горло, всеми силами своих громадных животных легких… Этот хохот вот уже сколько лет меня преследует. Не то тяжело, что тяжело, а то тяжело, что смеются» (выделено мной. — В. Р.). Христос перед толпой, осмеянный, оплеванный, но «он спокоен, как статуя, бледен, как полотно». «Пока мы не всерьез болтаем о добре, о честности, мы со всеми в ладу, попробуйте серьезно проводить христианские идеи в жизнь, посмотрите, какой подымется хохот кругом. Этот хохот всюду меня преследует, куда я ни пойду, всюду я его слышу». «Серьезно проводить христианские идеи» для Крамского вовсе не означало утверждать средствами искусства догматы официального православия, но — ратовать за подлинную нравственность, человечность. Однако совершенно очевидно, что главный герой «Хохота» был выразителем идей не только самого художника, но суммарно, обобщенно в нем отражались помыслы многих честно мыслящих людей того времени, которым, однако, непосредственное столкновение с грубостью, алчностью, всеразрушающим цинизмом наглядно доказывало, что абстрактное добро не в состоянии победить вполне реальное зло.

Уже в самое ближайшее время жизнь показала, что эта проблема не могла быть решена не только на отвлеченном материале «евангельской истории», но даже и на значительно более конкретном, взятом непосредственно из современной жизни. Ведь не случайно столь близкими окажутся судьбы двух проповедников добра — главного героя «Хохота» и не просто не понятого, но прямо враждебно встреченного крестьянами революционера-народника в картине И. Е. Репина «Арест пропагандиста», которая создавалась в эти же годы. Что же касается автора картины «Хохот», то и он, и его герой неизбежно должны были потерпеть поражение, именно в силу отвлеченного характера их проповеди. В известном смысле здесь происходила драма, родственная той, что в конце своего пути переживал Иванов, не случайно же Крамскому, особенно в последний период жизни, казалось, что постигшая его творческая неудача (картина «Хохот» так и осталась незавершенной) есть следствие ошибочности его идейной позиции в целом. Конечно, это было глубокое заблуждение, порожденное присущим многим лучшим представителям русской разночинной интеллигенции утопическим максимализмом. Нелегкую задачу, которую он тщетно пытался реализовать в виде цикла картин о Христе, Крамской сумел решить в своих лучших портретах 70— 80-х годов, воплотив в целой галерее образов передовых русских писателей, художников, ученых, деятелей сцены свое представление о людях высокого нравственного облика.

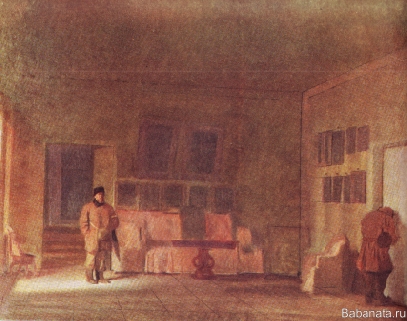

Осмотр старого дома. 1873 год..

Осмотр старого дома. 1873 год..

Наряду с «программными» по своему значению картинами и портретами в 70-х годах у него появлялись произведения совсем иного, лирического и даже чуть элегического, плана. Лучшим из них стала картина «Осмотр старого дома» (1873), о покинутом и разрушающемся «дворянском гнезде», куда после многих лет отсутствия возвратился его хозяин, «старый породистый барин, холостяк», который «приезжает в свое родовое имение после долгого, очень долгого времени и находит усадьбу в развалинах: потолок обрушился в одном месте, везде паутина и плесень, по стенам ряд портретов предков. Ведут его под руки две личности женского пола… За ними — покупатель — толстый купец…» Одним словом, картина была задумана как типичный передвижнический «жанр» 70-х годов и даже должна была заключать в себе некое обличительное начало. Однако философ и поэт в Крамском явно перевесили жанриста, и художник создал в конечном итоге практически одно-фигурную композицию, внешне предельно простую. Пожилой человек медленно движется по анфиладе комнат заброшенного барского дома. Вот он вошел в зал, увешанный потемневшими от времени портретами предков, увидел старинную мебель в серых холщовых чехлах, кажется, что сама атмосфера старого дома окрашена в пыльно-дымчатые тона, время здесь как будто бы остановилось, и даже робкий свет из окон не может рассеять этой мглы минувшего. Старейший сотрудник Третьяковской галереи Н. А. Мудрогель в своих воспоминаниях писал, что «в картине «Осмотр старого дома» Крамской изобразил себя». Это свидетельство современника представляет несомненный интерес, но если это действительно так, Крамской но просто примерял на себя конкретную печально-лирическую ситуацию. В создаваемый им образ он вкладывал более широкий поэтический и глубокий социальный смысл. Картина, как известно, осталась незавершенной. Почему так случилось, сказать трудно. Но ясно одно, Крамской, человек активный, деятельный, сугубо «общественный», не мог позволить себе расслабляться. Видимо, поэтому он сознательно превозмогал в себе «тихоструйного» (как он сам себя иногда называл) лирика. Но, может быть, правильнее будет предположить, что одновременное проявление в его творчестве резко не сходных между собой или же взаимно исключающих друг друга тенденций объясняется реальной сложностью общественно-художественных процессов в России 1870-х годов.

Портреты

«Я портретов, в сущности, никогда не любил и если делал сносно, то только потому, что любил и люблю человеческую физиономию… Я сделался портретистом по необходимости», — писал Крамской. Очевидно, однако, что только лишь «необходимость», в частности, постоянный поиск заработка сами по себе не могли сделать его выдающимся мастером портрета. Острейшая потребность доказать, что «человеческая личность есть высшая красота в мире, доступная нашим чувствам» (Н. Г. Чернышевский), пробудила в нем пристальное внимание и живой интерес к «человеческой физиономии». Вот почему портреты, созданные в эпоху, отмеченную, как указывал В. И. Ленин, «общим подъемом чувства личности, вытеснением из общества помещичьего класса разночинцами, горячей войной литературы против бессмысленных средневековых стеснений личности», несомненно, явились самым значительным вкладом в русское искусство 60—80-х годов XIX века.

Вторую половину прошлого столетия с полным правом можно считать своеобразной «эпохой Возрождения» русской портретной живописи, уже познавшей свое великое прошлое в XVIII столетии, не случайно называемом «веком портрета». В начале XIX века жили и творили выдающиеся портретисты-романтики О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, К. П. Брюллов. Творчество двух последних непосредственно предшествовало исканиям мастеров 60—80-х годов. От скромной простоты и поэтической естественности образов, созданных В. А. Тропининым, во многом исходили московские портретисты следующего поколения во главе с В. Г. Перовым, причем здесь имело место определенное (хотя и не прямое) продолжение сложившихся традиций. Брюлловская же «линия» портрета также нашла свое последовательное развитие в творчестве более поздних мастеров. Яркий пример тому — углубленно психологические портреты работы Н. Н. Ге. В эти же годы , начали выдвигаться крупные портретисты нового поколения, прежде всего И. Н. Крамской и В. Г. Перов, а позднее и более молодые — Н. А. Ярошенко, В. Е. Маковский и, конечно же, И. Е. Репин. Важным фактором, стимулирующим творчество наших художников, была неутомимая деятельность П. М. Третьякова, усиленно приобретавшего, а еще чаще заказывавшего им портреты не только выдающихся современников, но и прогрессивных деятелей русской культуры предшествующего времени. «Портреты, находящиеся у вас теперь, —- писал ему в 1881 году И. Е. Репин, -— … представляют лиц дорогих нации, ее лучшйх сынов, принесших положительную пользу своей бескорыстной деятельностью, на пользу и процветание родной земли, веривших в ее лучшее будущее и боровшихся за эту идею…» Ивану Николаевичу Крамскому довелось быть одним из зачинателей создания этой своеобразной галереи портретов. В числе первых обязательно должны быть названы исполненные им в 1873 году два портрета Л. Н. Толстого. Важно подчеркнуть, что это самые ранние изображения Толстого в русском искусстве, положившие начало целой серии живописных, графических, скульптурных портретов гениального писателя, создателями которой наряду с Крамским стали Н. Н. Ге, И. Е. Репин, М. В. Нестеров, Л. О. Пастернак, П.П. Трубецкой,

, А. С. Голубкина.

Портрет Л. Н. Толстого. 1873 год. Фрагмент.

Обстоятельства, приведшие Крамского к работе над портретами Толстого, были следующие. Летом 1873 года художник вместе со своей семьей жил на даче неподалеку от железнодорожной станции Козловка — Засека. Отдыхая после окончания «Христа в пустыне», внутренне настраиваясь на работу над картиной «Хохот», Крамской писал пейзажные этюды, собирал материал для картины «Осмотр старого дома». Тогда же он исполнил один из лучших своих крестьянских портретов — «Деревенский староста» («Мельник», 1873). В это же время в Крыму доживал последние дни «гениальный мальчик», как называл его Крамской, молодой, ярко одаренный пейзажист Ф. А. Васильев. Всеми силами желая помочь погибавшему от чахотки художнику, талант которого он ценил необычайно высоко, Крамской обращался за содействием к разным лицам и в том числе к Третьякову. Выступая перед Третьяковым поручителем за своего молодого друга, Крамской в одном из писем к нему писал: «Не знаю, что я Вам приготовлю в уплату этого долга, но употреблю все старания, чтобы написать портрет графа Толстого, который оказывается моим соседом — в пяти верстах от нас его имение, в селе Ясная Поляна».

Иметь в своем собрании портрет автора высоко ценимого им романа «Война и мир» было заветным желанием Третьякова, однако уговорить Льва Николаевича позировать оказалось делом далеко не простым. В конце концов художник и писатель согласились на том, что будут исполнены два портрета — один для П. М. Третьякова, другой для яснополянского дома, причем право выбора оставалось за Толстыми. Осознавая сложность положения, в котором он оказался, а также учитывая то, что Третьяков принципиально не включал в свое собрание авторские повторения, Крамской, хотя и работал над обоими полотнами параллельно, старался избежать их абсолютной идентичности. В портрете, на котором остановила свой выбор семья писателя, его образ получил более интимную трактовку. Л. Н. Толстой изображен погруженным в себя, в то время, как в портрете, оказавшемся в собрании Третьякова, он обращен на зрителя, и это — не частное различие, а принципиально иная художественно-образная установка. Забегая вперед, скажем, что образ Толстого, созданный в портрете из собрания Третьяковской галереи, оказался емче, содержательнее, а ведь внешне портрет очень прост, так по крайней мере кажется на первый взгляд. Фон — нейтральный, расположение фигуры в пространстве практически не играет никакой роли, точно так же, как и руки, нарисованные весьма общо. Что же касается колорита, то художник, судя по

всему, намеренно избегал сильной, выразительной живописности. Подобная сдержанность пластического решения, видимо, была необходима ему для того, чтобы основной упор пришелся на главное — на лицо сорокапятилетнего Толстого. Простое, открытое, обрамленное по-мужичьи подстриженными волосами и окладистой бородой, оно было для художника интереснейшим объектом для наблюдения, изучения, причем отнюдь не только со стороны своеобразия внешнего облика модели. Ведь главное (и, наверное, самое сложное) в этом портрете — глаза, выражающие напряженную работу мысли великого писателя. Толстой Крамского смотрит на нас «непреклонно и строго, даже холодно… не позволяя себе хоть на мгновение забыть о своей задаче наблюдения и анализа. Он становится ученым, а его предмет — человеческая душа», — пишет видный советский искусствовед Д. В. Сарабьянов. Постижение могучего интеллекта Толстого стало основной целью и, безусловно, представляло главную трудность, с которой столкнулся портретист в этой работе. Впрочем, и такие, казалось бы, чисто «внешние» подробности, как будничная одежда писателя («толстовка»), играют отнюдь не второстепенную роль. В «крестьянском» обличии Л. Н. Толстого Крамской вовсе не усматривает двойственности, неизбежно возникающей, когда человек «рядится» в несвойственные ему одежды. Напротив, утверждая гармонию между наружным обликом писателя и содержанием его личности, художник не просто констатировал этот важный факт, но видел в нем ключ к постижению его сложного образа, а потому сознательно подчеркивал суровый аскетизм Толстого, который, в представлении автора портрета, видимо, внутренне роднил его с героем картины «Христос в пустыне». Подобно последнему он также был выражением мыслей Крамского о человеке, подчинившем всего себя чувству долга. Не случайно же о портрете Л. Н. Толстого

Крамской говорил: «…он из моих хороший, то есть как бы это выразиться? … честный». Были у Крамского портреты «не честные»? Можно смело утверждать — нет! Однако и таких «программных», как портрет Л. Н. Толстого, было в конечном счете не так уж много.

Хорошо известно, что у художника и писателя возник обоюдный интерес, во время этих сеансов они внимательно изучали друг друга. И в то время, когда И. Н. Крамской писал портрет Л. Н. Толстого, тот, в свою очередь, «писал» с него «портрет» художника Михайлова, одного из персонажей романа «Анна Каренина», над которым он тогда трудился. Настроенный резко отрицательно против позирования художникам и лишь в виде исключения уступивший просьбе Крамского, Толстой 23 сентября 1873 года, т. е. вскоре после того, как начались сеансы, писал Н. Н. Стахову: «Уже давно Третьяков подсылал ко мне, но мне не хотелось, а нынче приехал этот Крамской и уговорил меня… Для меня же он интересен, как чистейший тип петербургского новейшего направления, как оно могло отразиться на очень хорошей и художественной натуре…»

Простой, строгий портрет Л. Н. Толстого достойно занял место в коллекции Третьякова в одном ряду с лучшими портретами русской школы, прежде всего с портретами А. Н. Островского, Ф. М. Достоевского, В. И. Даля кисти Перова.

Крамской и Третьяков были единомышленниками, их роднил общий взгляд на задачи искусства. Высоко ставя Крамского как художника, Третьяков приобрел большинство его лучших произведений. Крамской же, в свою очередь, очень ценя его собирательский талант, «дьявольское чутье», немало способствовал тому, что наиболее значительные работы передвижников попадали в собрание основателя Третьяковской галереи: Как уже говорилось, над портретами, которые