Бенуа Николай

Бенуа Николай

Бенуа Николай Александрович (1901-1988) — русский художник.

Николай Бенуа пишет портрет жены Дизмы де Чекко.

СОБЫТИЯ И ВСТРЕЧИ

РАЗГОВАРИВАЯ С НИКОЛАЕМ БЕНУА

В Большом театре давали «Бал-маскарад» Джузеппе Верди. Публика расселась по своим местам, смолкли последние разрозненные звуки оркестра. Погасла лампиоиия. Прожекторы осветили сцену, поплыл занавес. И тишина взорвалась: москвичи аплодировали декорациям Николая Бенуа.

Вернувшнсь из отпуска на работу в Милан, я рассказал об этом Николаю Александровичу, он был очень тронут.

У Бенуа немало друзей и почитателей в Советском Союзе. Как-то он показал мне свою почту: письма из музеев, издательств, творческих союзов. От композиторов, художников, любителей искусства… Что привлекало людей к этому художнику? Искусствоведы говорят: талант, человек, сказавший новое слово в сценографии, продолжатель семейной традиции в области искусства… Это верно, но далеко не все. Главное, думается мне, — широкая душа Николая Александровича, открытое доброе сердце истинно русского художника, патриота.

Одним цветом сложную его жизнь будущему биографу не описать. Понадобятся все те краски, которыми пишутся сегодня портреты отца Николая Александровича — выдающегося русского художника и критика Александра Бенуа, других мастеров и театральных деятелей из «Мира искусств» — соратников отца и сына. Да и Федора Ивановича Шаляпина, гениального сына русской земли, тесно связанного с этой плеядой талантов.

Большое влияние на молодого Николая Бенуа оказала счастливая близость к Алексею Максимовичу Горькому и тесная дружба с его сыном Максимом Пешковым. Великий сердцевед Горький увидел в Коке Бенуа — так его называли домашние и друзья — добрые начала, помогал ему найти верные жизненные ориентиры. Влияние отца и общение с Горьким сделали из него рыцаря, который вел бескомпромиссную борьбу за идеалы реалистического искусства.

Полвека своей жизни Николай Бенуа отдал театру «Ла Скала», и многие его работы стали вершинами в оперном искусстве. По мнению искусствоведов, ему не было равных на Западе в постановке русских и советских опер и балетов — шедевров нашей музыкальной культуры. Связь его работ с лучшими традициями русской национальной школы оказала большое влияние на театральную живопись Запада.

После войны художник неоднократно приезжал в Советский Союз. В беседах с друзьями, в интервью журналистам всегда звучала мысль: как бы ни раскидала судьба семью Бенуа по свету. Родина у нее одна. Какие бы повороты ни случались в его жизни, он никогда не краснел за свои поступки перед Родиной. Всегда горячо ее любил, радовался возвышению и успехам. Подпись нашего друга Николая Бенуа закономерно стоит под призывом Всемирного Совета Мира: «Нет звездным войнам!»

Когда в Милане в конце семидесятых годов открылось советское генеральное консульство и все его хозяйство начиналось почти с нуля, Николай Александрович оказал нам большую помощь. Его приятели, старые умельцы из «Ла Скала», выправили лепные бордюры на стенах, по его рисункам были изготовлены пьедесталы для скульптур, по его плану развешивались картины советских художников. А с женой и другом Николая Александровича, Дизмой де Чекко, мы подбирали обои и мебель, покупали на миланской ярмарке хрустальные бра — по принципу: «дешево и сердито»… Дизма де Чекко многие годы была солисткой «Ла Скала», дважды выступала в Советском Союзе, ей сопутствовал успех. С большой симпатией относятся к ней в советской колонии в Милане, любят ее пение, называют просто Дизмой Валентиновной, иногда шутливо добавляя (впрочем, как это делал и сам Николай Александрович) «Де Чехова».

За те более чем четверть века, что я знал Николая Александровича, у меня накопилось изрядное количество блокнотов с записями и заметками, которыми мне хотелось бы поделиться с читателями «Москвы».

Выстраивая материал, я стремился дать читателю почувствовать прямую речь главного действующего лица, как бы самому присутствовать при беседах, иногда принимавших форму интервью. Буду рад, если по прочтении этих записок в читательских сердцах останется отсвет нашей национальной гордости. Этот отсвет — во всей жизни Николая Александровича.

Родословная. Дела семейные. Отъезд за границу

Николай Александрович принадлежал к той категории рассказчиков, которые сразу же покоряют слушателей, так у них все интересно, содержательно, складно.

Я неоднократно слушал и записывал фрагменты его родословной. И вот что у меня получилось:

— Я, надо вам сказать, происхожу из весьма любопытной семьи, все члены которой посвятили свою жизнь той или иной сфере искусства, заняв при этом довольно видные позиции в живописи, архитектуре, музыке, в театре. Среди моих предков — композитор Катерино Кавос, приехавший в Россию в начале прошлого века из павшей Венецианской республики. Кавос стал преподавателем Михаила Глинки. Кстати, он сочинил оперу «Иван Сусанин». На эту же тему написал оперу и Глинка. Ознакомившись с ней, Кавос признал творение ученика гораздо выше во всех отношениях своей оперы и вызвался сам представить ее на императорской сцене, взяв на себя роль дирижера.

Катерино Кавос остался в России, которую он полюбил навсегда. Его сын Альбер впоследствии стал придворным архитектором и заново отстроил сгоревший дотла Большой театр в .Москве. Он построил также Мариинский (сейчас имени Кирова) театр в Ленинграде.

У Альбера была дочь Камилла, которая вышла замуж за Николая Леонтьевича Бенуа, академика архитектуры. Среди самых известных зданий, им построенных, выделяются величественные царские конюшни и другие сооружения в Петродворце. Он принимал также участие в постройке Большого Кремлевского дворца. В его семье родился мой отец.

Одна из сестер отца — тетушка Екатерина, сама талантливая художница, вышла замуж за скульптора Евгения Александровича Лансере и подарила ему двух сыновей. Один из них, Лансере Евгений Евгеньевич, — широко известный художник, другой, Николай Евгеньевич, — архитектор, построивший немало замечательных зданий в Ленинграде и других городах Советского Союза.

У супругов Лансере была еще дочь, ставшая прекрасной художницей Зинаидой Серебряковой.

Братья моего отца тоже известны в художественном мире — двое были великолепными акварелистами (Альберт Николаевич даже был председателем Российского общества акварелистов), а третий — Леонтий Николаевич — пошел по стопам своего родителя, стал архитектором, был академиком и ректором Академии художеств. Он остался ректором и после Октябрьской революции. Горький считал его своим добрым знакомым. Дочь этого моего дядюшки — художница и декораторша — вышла замуж за англичанина русского происхождения. От этого брака появилась еще одна знаменитость — актер и драматург Питер Устинов.

Отец мой, Александр Николаевич Бе-нуа, был выдающимся живописцем, блестящим мастером театрально-декорационного искусства и художественным критиком, автором ряда работ по истории отечественной и зарубежной живописи. Я всегда вспоминаю такой эпизод. В конце прошлого столетия в Германии роскошно издали книгу знаменитого искусствоведа Мутера, посвященную европейской живописи XIX века, где ни единым словом не была упомянута великая русская школа. Отец мой очень возмутился этой несправедливостью и написал Мутеру, который неожиданно отнесся со вниманием к протесту молодого художника и, признав свою оплошность, попросил отца дополнить его труд рассказом о русском искусстве. Так появился новый том, целиком посвященный русской живописи, но подписанный моим отцом.

Я храню высказывание Анатолия Васильевича Луначарского, который считал, что как теоретик, историк и художник мой отец являлся одной из самых приятных и культурных фигур России.

Отец мой был одной из центральных фигур кружка, известного как «Мир искусств», из которого впоследствии вышли «Русские балеты Дягилева» и с которым связаны многие другие явления искусства; широкий интерес к ним на Западе способствовал известности и славе русской культуры во всем мире.

В доме отца бывали решительно все известные представители литературного, театрального, музыкального и живописного мира: Горький, Станиславский и Немирович- Данченко, Врубель и Левитан, Нестеров, Петров-Водкин и другие, плюс вся моя художественная родня.

С самых ранних лет я не мог не почувствовать неудержимой тяги к искусству и особенно к театру. Помню себя с карандашом в руках чуть ли не с пеленок… Увлекался в юные годы и музыкой, и очень меня занимали поиски гармонии тонов красок и музыки в творчестве такого выдающегося литовского художника, как Чюрленис, и во вдохновенных симфониях Скрябина…

В первые годы революции посещал довольно сумбурные курсы в реорганизованной Академии художеств, где тогда царили представители так называемых левых передовых и новаторских течений — причудливые Татлин и Малевич, одни из основателей абстракционизма и конструктивизма. Студентов учили писать натуру, повернувшись к ней спиной, якобы для того, чтобы развивать «заплечное зрение». Правда, преподавал там и академик Кардовский, вышедший из школы Репина. Я посещал и те и другие курсы и, конечно, больше пользы получил все же от классика Кардовского. Немудрено, что в этой обстановке меня больше всего тянуло к театру, ко всем его чудесам и эффектам. Вот почему в 20-м году я поступил помощником к Оресту Карловичу Аллегри, который в течение сорока лет занимал пост главного декоратора-исполнителя государственных театров. После трех месяцев учебы у Аллегри, подлинного мастера, знавшего абсолютно все секреты самых сложных сценических эфектов, я уже сам вполне овладел этим удивительным искусством, главное очарование коего состоит именно в том, чтобы создавать иллюзии и заставлять зрителей верить в несуществующие на самом деле превращения, фантастические световые и пространственные эффекты.

Получилось так, что Аллегри в скором времени решил вернуться навсегда в свою Италию и вся его работа — и ответственность — свалились на мои плечи. По правде говоря, я неплохо справился с этой задачей и вскоре получил официальное назначение на пост главного художественного исполнителя государственных академических театров Ленинграда. Было мне 20 лет.

Однако проработав годика полтора и написав невероятное количество декораций и по своим, и по отцовским эскизам, а также по эскизам Кустодиева, Щуко и других мастеров, я почувствовал, что мне многого еще недостает и что не только нужно усовершенствовать технику, но и пополнить собственную культуру. Я получил разрешение на посещение колыбелей европейской цивилизации — Парижа и Рима.

Тут я попросил рассказчика более подробно остановиться на этом периоде его жизни, тем более что за границу выехал и Александр Николаевич Бенуа.

— Что и говорить, для отца это был очень сложный момент. В то время, помню, он буквально подвергался травле со стороны «новаторов», которые камня на камне не оставляли от «Мира искусств», считая его враждебным новому советскому обществу. Это сильно повлияло на решение отца выехать в 1926 году в Париж. Ну а я, естественно, отправился, не задумываясь, в свою командировку.

«Ла Скала». Творческое наследие отца. О театральном художнике

Итак, Николай Бенуа продолжает свой рассказ.

— В Париже я встретился с известным русским режиссером Александром Акимовичем Саниным, который сделал мне ошеломляющее предложение: оформить «Хованщину» для прославленного миланского театра «Ла Скала». Я, конечно, с восторгом согласился.

Декорация к опере «Хованщина». Ла Скала. 1968 год.

В те времена царил в «Ла Скала» великий дирижер Артуро Тосканини. Узрев мои пробные эскизы, он дал свое «высочайшее» согласие на мое приглашение…

Однако главным оказалось случайное обстоятельство: я вызвался целиком в одну ночь переписать громадный задник первой картины (изображавший Красную площадь с видом на Василия Блаженного), отчаянно плохо исполненный местными маститыми декораторами. Это, конечно, вызвало скандал, но полная метаморфоза декорации так удивила на следующее утро Тосканини, что он тут же поручил мне другие крупные работы — «Бориса Годунова», а затем «Царя Салтана» и «Сказание о граде Китеже»,

Участвовал я и в постановке новой оперы композитора Арриго Педролло на тему романа Достоевского «Преступление и наказание». Замечу, что все это делалось с разрешения моих ленинградских руководителей, учитывавших почетность н значение подобного признания… С тех пор так и пошло… Сначала мне поручали только русские или вообще иностранные оперы, но потом стали все чаще доверять и шедевры итальянского репертуара.

— Николай Александрович, в последние годы в Москве были изданы книги вашего отца «Александр Бенуа размышляет…» и «Мои воспоминания». Что значит для вас творческое наследие отца?

— Я неизменно испытываю искреннюю радость от сознания того, что советские люди бережно сохраняют память о моем отце, отдают должное его заслугам перед s русским и советским искусством, его вкладу в утверждение здоровой, поистине демократической народной культуры, а также и 0 той роли, которую он сыграл в том, что мир познакомился с русским искусством.

Я очень люблю его книги и часто их в перечитываю. Очень меня всегда волнуют при этом страницы, посвященные письмам отца «к детям», где он мне давал ценнейшие советы по искусству. В частности, в одном из них пытался очень мягко убедить меня не соглашаться на должность главного художника и директора всей постановочной части «Ла Скала», которую мне предложили после смерти моего знаменитого предшественника Сапелли-Карамба… Отец считал, что такого рода деятельность слишком отвлекла бы меня от станковой живописи. И действительно, интенсивная организационно-техническая работа в значительной степени сократила объем моей собственной художественной «продукции» (особенно портретное творчество).

Тем не менее отец впоследствии был удовлетворен тем, что «вторжение» в мир западного театрального искусства в течение многих лет способствовало защите традиций реалистического искусства (страстному служению коему отец посвятил всю свою долгую плодотворную жизнь) от всякого рода вырожденческого шарлатанства, стать угрожающего ныне всей человеческой культуре.

Работа в «Ла Скала», — продолжал рассказывать Николай Бенуа, — поглотила меня с головой… При таком положении вещей сентиментальная привязанность к «Ла Скала» не могла не превратиться постепенно в подлинный «роман», который — как предвидел мой отец — действительно почти целиком поглотил все мои творческие силы. Я в конце концов свыкся с Миланом, богатым художественными традициями, и даже, в известном смысле, его полюбил.

Руководивший театром профессор Антонио Гирингелли отличался большой широтой взглядов и привлекал к сотрудничеству таких разных мастеров, как Гуттузо и Пикассо, де Кирико и Дюффи. Я всегда добрым словом вспоминаю Гирингелли. С его именем связаны реконструкция разрушенного последней войной шедевра архитектора Пьермарини и возрождение деятельности прославленного театра «Ла Скала».

Мне пришлось много постранствовать по белу свету, много видеть произведений искусства, узнать не мало интересных людей. Ну и сам я тоже достаточно поработал в разных городах и театрах. В Праге сделал постановочную часть «Князя Игоря», в Буэнос-Айресе — «Хованщину», «Аиду», «Дона Карлоса». Много сотрудничал с театрами Северной Америки, Японии, Швейцарии. Целых полвека я проработал в «Л а Скала». И не заметил, как пролетели эти годы.

В 70-м году я воспользовался правом уйти на пенсию и покинул должность, решительно не одобряя «модернистских» веяний в области оформления спектаклей, которые появились после ухода Антонио Гирингелли…

— Николая Александровича называют и театральным художником, и сценографом, и художником-декоратором, и просто декоратором. Помню, он сам как-то шутливо подписался: «Декорационных дел мастер Никола Бенуев». Так кто же он на самом деле? — спросил я художника.

— Я не делаю никакого различия между этими видами искусства. Сценография представляет собой живопись, которая выражается через страсть к театру. Утвердившись в качестве сценографа или, если хотите, декорационных дел мастера, я продолжаю себя считать портретистом, пейзажистом и так далее. В конечном итоге, термин «сценограф» — неточен. Было бы более правильно определить мою профессию — художник театра, театральный художник. Слово «сценография» больше напоминает ремесло, чем искусство. Но сценография может быть и искусством, если в это понятие включить глубокое знание техники, связанной с требованиями сцены. В изобразительном решении оперы необходимо использовать перспективную декорационную живопись, создающую иллюзию пространства и освобождающую сцену от громоздких построек.

С самого начала моей работы в Италии я стремился утвердить в постановочном деле важную «реформу»: установить неразрывную связь (издавна практикуемую в русском театре) между декорацией и костюмами во имя стилистического единства всего спектакля. Кстати говоря, в «Ла Скала» с этой целью была впервые создана костюмерная мастерская. Затем я настоял на замене старой сцены «Ла Скала» новой, механизированной, — она дала неограниченные возможности для постановщиков и действует по сей день.

Эскиз декорации к опере «Садко».

Я широко применял к своим оформлениям механическую сцену «Ла Скала», но особенно в постановках, где требуются разного рода «эффекты», вроде погружения корабля Садко в пучину разбушевавшегося океана. Большое значение я придавал также организации при «Ла Скала» Академии декоративного искусства, из которой вышел ряд подлинных мастеров декораций, а также и первоклассных художников, посвятивших себя впоследствии чисто станковой, реалистической живописи.

Театральный художник, я полагаю, должен всегда считаться с замыслами композитора и режиссера, но при всем при том не может становиться фигурой второго плана и терять свою индивидуальность.

А для этого нужен творческий подход и, если хотите, гибкость. Но ни в коем случае нельзя жертвовать своими принципами. Настоящий художник должен обладать независимостью во взглядах на театральную постановку.

В 60-е годы я на некоторое время прервал отношения с Караяном, отказавшись сотрудничать с ним в постановке «Бориса Годунова». Я не разделял его идей в отношении этой великой оперы. Он хотел показать каким-то Мефистофелем Бориса, Бориса, который так человечен, полон переживаний. Пригласили другого сценографа, который для придания герою более дьявольского вида даже налепил ему на веки блестки. В результате был полный провал.

Я, конечно, не злорадствовал, но еще больше укрепился во мнении, что нельзя отходить от принципов подлинного искусства, получивших у нас на Родине столь яркое утверждение.

Шаляпин, Дягилев. Советские артисты. Культурные связи. Взгляды на искусство

Наш интерес к театру неотделим от интереса к большим артистам, которые создают ему славу. Особенно к таким гигантам, как Шаляпин. Вот что рассказал о своих встречах и наблюдениях Николай Александрович:

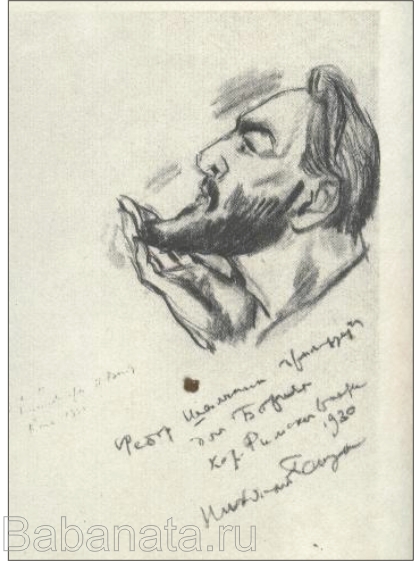

— Со многими большими артистами, выступавшими в «Ла Скала» (в их числе было и много советских), я встречался, а с некоторыми и дружил. В памяти осталась миланская встреча с Ф. И. Шаляпиным по случаю его неподражаемого выступления в роли дона Базилио в «Севильском цирюльнике». Однако ярче всего запомнилась встреча с ним в Риме. В римском оперном театре я проработал 5 лет. Весной 1931 года там состоялись гастроли Шаляпина, на которые приехал со всей семьей из Сорренто Максим Горький. Великий артист выступал в роли Бориса Годунова, а я сделал специально для этого торжественного спектакля новое оформление, которое и Шаляпин и Горький одобрили.

Шаляпин гримируется на роль царя Бориса в Римской опере. 1930 год.

После триумфально прошедшей премьеры мы все поехали пировать в ресторан, расположенный в древнеримских катакомбах. Конечно, все закончилось тем, что возбужденный ошеломляющим успехом Федор Иванович стал петь во весь голос русские народные песни, а мы ему хором подпевали. Это привлекло большую толпу любопытных и поклонников, желавших поглядеть и послушать двух знаменитейших и популярнейших «русских гигантов», как называли в Риме Шаляпина и Горького.

Среди других сильных впечатлений — незабываемая Ирина Архипова в ролях Марфы в «Хованщине» и Марины в «Борисе Годунове» (эти оперы были оформлены мною, а поставил их замечательный режнссер Большого театра — Иосиф Михайлович Туманов). Однако всех имен выдающихся русских, советских артистов, с которыми я встречался, а часто и дружил, перечислить невозможно! Скажу лишь, что советские певцы пользуются громадным успехом в миланской опере, в последнее время особенно — выделяющиеся великолепными голосами и высоким стилем Елена Образцова и Евгений Нестеренко.

Культурные связи между Италией и Советским Союзом особенно углубились и окрепли за последние 25—30 лет. Что касается оперы, то большая заслуга здесь принадлежит Антонио Гирингелли, который энергично способствовал дружескому сотрудничеству двух крупнейших театров — «Ла Скала» и Большого. Это привело не только к обмену гастролями, но и, в частности, к учреждению института постоянных стажеров.

Николай Александрович считал, что по своим высоким художественным и демократическим традициям, по совершенству спектаклей Большой занимает ныне первое место среди оперных собратьев, а ведь он знает положение на оперных сценах мира. Вот что говорил художник о значении русского искусства:

— На моем письменном столе лежит книга о Дягилеве. Это не простая книга для меня, потому что предисловие к иен написал мой отец. Дягилев, этот мощный и одновременно элегантный человек с волевым лицом, запомнился мне с детства и на всю жизнь. Его главная заслуга состоит в том, что он в сотрудничестве с единомышленниками, в том числе и с моим отцом, приобщал Запад к русскому искусству. Появление в Париже дягилевских «Ballets Russes» произвело впечатление разорвавшейся бомбы, эхо взрыва не утихло и по сей день.

Благодаря страстной деятельности всей дягилевской труппы западный мир наконец прозрел и понял неоспоримое значение русского искусства, перед величием его должен был преклониться…

Некоторые проблемы особенно волновали Николая Бенуа. Он горячо защищал принципы реализма:

— Под напором бредового абстракционизма искусство на Западе может быть обречено на гибель. По существу, оно уже задыхается от царящего здесь культурно-эстетического террора, всякое проявление здорового реализма подвергается гонению со стороны организованных шаек шарлатанов, продажных критиков и лжеискусствоведов, находящихся на службе у международных торгашей и спекулянтов, гоняющихся за легкой наживой. То явление, которое потеряло облик искусства, но еще жульнически выдается за него, все больше походит на наркоманию. .Я всецело на стороне принципов реалистического искусства, служащего народу, являющегося могучим орудием воспитания и образования широких масс. Я люблю многих советских художников, мне трудно их всех перечислить. Когда мне довелось побывать в Москве на выставке великолепного живописца Аркадия Пластова, я пришел в восторг от его подлинного мастерства, силы и свежести его народных образов, от бесконечной поэзии его чудесных пейзажей. Вот настоящее Искусство! Сколько здесь можно почерпнуть и специалисту!.. Можно назвать и десятки других имен.

Воспоминания о Горьком. Дружба с Максимом Пешковым. Рассказ Марфы Максимовны Пешковой

Николай Александрович знал, что от а него прежде всего ждут рассказа о встречах с Горьким. Он, однако, не очень торопился. Случай представился, когда зашел разговор о миланском диалектальном театре, где шли пьесы Горького. А Бенуа и здесь писал декорации. »

Суть всех рассказов — в словах Бенуа: «Горький был моим наставником».

— Максима Горького, как и многих других знаменитейших людей того времени, я посещавших родительский дом, я помню с малых лет, но тогда, признаюсь, мое внимание было поглощено его густыми усами и «странной» манерой одеваться — простая русская рубаха, сапоги с голенищами и прочие диковины… После визитов Горького к нам захаживал полицейский…

Ближе я познакомился с Алексеем Максимовичем гораздо позднее, уже во времена Октябрьской революции, когда в доме отца происходили очередные заседания горьковской комиссии по охране памятников искусства. Однако подружился я понастоящему с Горьким и со всей его семьей гораздо позднее—в 26—27-м годах уже в Сорренто, где подолгу гостил в его доме и частенько встречался с моим приятелем Борисом Шаляпиным, талантливым живописцем, с которым мы ходили на этюды.

Алексей Максимович ежедневно и очень благожелательно «проверял» наши работы, одобрял наш строго реалистический подход к трактовке пейзажей и других сюжетов, написанных с натуры.

Бухта Реджина Джованна. Пейзаж.

Однажды ему очень понравился мой этюд с видом на скалистые берега Соррентийского залива, который я ему тут же и поспешил поднести на память. Этот этюд теперь висит над постелью в спальне Алексея Максимовича в его московском доме — теперь музее. Кончина Алексея Максимовича была для меня жестоким ударом, и по сей день я еще тоскую об этом великом Человеке, который удостаивал меня своей дружбой!

Я очень многим обязан Горькому: он поддержал меня в выборе пути в искусстве, одобрив мое увлечение театром. Укрепил во мне уверенность в своих силах, давая добрые и очень нужные советы, когда мне штервые было поручено серьезное дело — подготовить декорации к «Северным богатырям» Ибсена и к «Четырем временам года» Глазунова. Учился я у него и гуманизму, широте взглядов, настойчивости в достижении поставленных целей.

Когда судьба забросила меня в Милан и я начал трудиться в «Ла Скала», Горький и здесь не оставил меня своим вниманием. Смею сказать, что он относился ко мне по-доброму. Его всегда занимала проблема хороших людей, и он учил меня определять их. «Смотри, Кока, это — Человек».

В Сорренто царила атмосфера труда, взаимной любви и дружбы. Надо упомянуть и юмор, шутки, которые занимали здесь привилегированное положение. Пример во всем подавал сам Горький.

Алексей Максимович (и это знали многие его знакомые) любил делать подарки, но не простые, а с выдумкой, с «изюминкой».

В одном таком «действе» довелось принять участие и мне.

На виллу Горького в Сорренто приезжало много людей, в том числе писателей из Советского Союза. Гостил у него и Леонид Леонов. Известно письмо Леонову в 1930 году, в котором Горький писал: «Мне хочется подарить Вам портрет одноименца и однофамильца Вашего Леоне Леони, скульптора, современника Бенвенуто Челлини и соперника его в ювелирном мастерстве. Ищу по всем антикварным лавочкам, заставил искать Колю Бенуа в Риме и Флоренции, пока все без успеха. Но — найду!»

А мне Алексей Максимович написал такое вот письмо, которое я храню, как драгоценный камень.

«Бенуа Николаю совершенно серьезно

Сударь!

К Вам почтительно обращается бывший цеховой малярного цеха М. Горький, старинный литератор, член ВЦИКА, 62 лет, лысый, толстый, с рыжими усами, страдающий манией величия.

Оный пан сей самый полагает и почти убежден, что Вы, а в равной степени и супруга Ваша, ходите по антикварам. Он весьма усердно просит всех вас поискать у них: гравюру или что-нибудь другое — например: фотографический снимок, но лучше гравюру, изображающую одного из художников XVI века, ювелира Леоне Леони современника Бенвенуто Челлини и соперника его.

Ежели боги помогут Вам найти сей портретец, — Вы осчастливите нижеподписавшегося и уважающего Вас Capo di Sorrento брандмайора и оберкондуктора поездов международного сообщения А. Пешков».

Николай Александрович заразительно засмеялся.

— Боги мне помогли, и просьбу Горького удалось выполнить. Алексей Максимович был доволен.

Рассказывая о жизни Горького в Сорренто, Николай Александрович сослался на картины, рисунки, фотографии и на рукописную юмористическую газету «Соррентийская правда», редактором которой был Мак сим Пешков. Пешков был настоящим другом Николая Бенуа.

Тут придется сделать отступление и из миланской квартиры Бенуа перенестись в московскую квартиру Марфы Максимовны Пешковой — внучки Горького, сотрудницы музея его имени.

Марфа Максимовна с охотой рассказывает о прошлом, показывает документы, книги, рисунки отца, том писем и воспоминаний «Горький и его сын», рукопись матери. В результате начинает складываться представление о Максиме Пешкове, которого не только Николай Бенуа, но и все, кто его знал, считали человеком талантливым. Талант этот был многогранен: он был интересным художником, близким по стилю к Иерониму Босху, хорошо владел пером, отличался сильно развитым чувством юмора, выделялся в артистических импровизациях, а вместе с тем тяготел к технике, обладал способностями изобретателя.

У Марфы Максимовны хранится альбом с цветными оттисками рисунков Максима Пешкова. Открывается он дружеским шаржем на А. М. Горького и содержит ряд иллюстраций к устным рассказам отца, а также блестяще выполненные сатирические сцены из жизни и быта городов Германии и Италии в двадцатые годы, актуальные «сновидения и ужасы войны».

A. М. Горький ценил дарование сына и хотел издать его альбом. Из-за болезни и смерти писателя план этот остался неосуществленным.

В архиве А. М. Горького я видел также интереснейшие рисунки Максима Пешкова в «Соррентийской правде» к опубликованным в ней юморескам, в том числе и самого писателя.

И вот какой вопрос у меня возник к нашим искусствоведам и издательствам: а почему бы не вернуться к идее А. М. Горького? Это было бы данью памяти талантливому сыну великого отца.

Вокруг Максима Пешкова, который являлся центром, душой общества, группировались как его собственные друзья, так и гости отца. Максим много помогал отцу как переводчик (он знал 4 языка, а итальянский даже с диалектами), референт (рассказывал о содержании газет), секретарь (разбирал и анализировал ежедневную объемную почту), машинистка (печатал рукописи отца), шофер и курьер.

Но не все знали еще одну грань его личности, которую он по скромности никогда не выпячивал.

Максим Пешков вступил в большевистскую партию в апреле 1917 года. В октябрьские дни в Москве принимал участие во взятии Кремля. Затем работал в центральном управлении Всеобщего военного обучения, был корреспондентом «Правды», «Известий», «Деревенской бедноты». По поручению отца часто посещал В. И. Ленина, который подарил ему книгу «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» со своей дарственной надписью.

B. И. Ленин высказался в 1921 году за то, чтобы включить Максима Пешкова в состав дипломатической миссии В. В. Воровского в качестве дипкурьера (он ездил с диппочтой в Германию и Италию). Но Максим рвался на фронт, и Ленин в разговоре с ним так определил его роль как .коммуниста: ваш фронт — около вашего отца.

Горький высоко ценил помощь сына, которого очень любил. Веселые импровизации Максима и его друзей скрашивали жизнь Горького вдали от Родины. Марфа Максимовна, которая с детства вместе с родителями жила в Сорренто, вспоминает: молодежь шутила, веселилась, танцевала, а Алексей Максимович сидел в кресле в уголке комнаты, улыбался, отдыхал.

Все члены семьи Горького и его окружение на вилле «Иль-Соррито», за исключением Максима, имели шутливые прозвища. Горький именовался «Дука», жену Максима, Надежду Алексеевну, все называли Тимошей (однажды после болезни ее подстригли «под мальчика»). Прозвище Николая Бенуа — «Хлоя», его первой жены Марии Павловны — «Дарвин».

Марфа Максимовна, показывая альбомы с фотографиями, говорит: «Смотрите, сколько молодого задора у отца и его друзей, как лихо танцует Николай Бенуа. Не так давно вместе со своей Дизмой Валентиновной он был у меня в гостях, смотрел альбомы, вздыхал, вспоминал молодость, своего дорогого друга Макса, безвременно умершего в 37 лет от крупозного воспаления легких».

Среди других материалов она показывает письмо отца, отправленное им из Ленинграда матери в Сорренто: «Наконец, милый мой Тимошенька, сегодня получил твое письмо. Страшно был рад и даже, несмотря на мой преклонный возраст, чуть было не подпрыгнул. Страшно рад, что приехал Бенуй. Это настоящий хороший человек, и мне очень приятно, что ты будешь видеть его…»

Марфа Максимовна подчеркивает: друзья отца тянулись к нему не только из-за его таланта и обаяния. Все чувствовали в нем умение видеть, ценить и выделять все новое, чем жил в те годы Советский Союз. Он не только рассказывал, но и писал об этом новом своим друзьям.„

В Милане Николай Александрович вручил мне ряд писем от Максима Пешкова и фотографии, с тем, разумеется, что впоследствии я передам их в музей Горького.

Приведу из них отдельные выдержки, проливающие свет на характер отношений двух друзей.

«1.1.27. Дорогой Бенуй.

Не сердись, что сразу не ответил на письма. Заболела Дарья, было много хлопот, в конце концов отправил ее в Неаполь

в госпиталь с сестрой, завтра еду навещать.

Прошу тебя, если не будет сие слишком неприлично, посмотреть вблизи твоего жилища какой-нибудь не grand Хотель, чтобы не дорого. О дне выезда сообщу…

М. Я.»

«14 января 1929 года.

Дорогой Николай Александрович Бенуа.

Лучше поздно, чем никогда; хоть часто и тяжело получать неожиданные известия, но на этот раз мы были подготовлены. В твоем письме ты сознался, что принадлежишь к секте позитанианцев и все твои успехи объясняются этим. Мы подозревали это с первого дня, как познакомились с тобой.

Мы объясняем наши неудачи в жизни и неуспехи в искусстве тем, что не знали, через что идет путь к славе, и теперь, не теряя времени, вступаем гуртом в твою организацию.

Посылаю тебе как символ дружбы и будущих успехов картину. Понять… простить. Целую крепко.

К всеобщему удивлению, на днях выходит 4-й № «Соррентийской Правды». Приглашаем тебя в качестве постоянного почетного сотрудника, а Дарвина заведывающим отделом скотоводства и размножения животных. <…> У

Очень прошу тебя, если из-за недостатка времени не сможешь сделать чего-нибудь, может быть, найдется что-нибудь из 33 набросков. Может быть, Дарвин напишет что-нибудь. Очень просим.

Ты спрашиваешь, что я пишу? Ничего! Третьего дня начал «Сорр. П«р.» и пока только это.

М. Я.» к

«29.VI.31. s

Дорогие счастливые родители. Когда Вы под веселые крики детей ваших будете читать это письмо, мысленно мы будем в соседней комнате. Надеемся, что все прошло благополучно и что мать и прелестное дитя, а также и Neootetz чувствуют себя как и я полагается таким пристойным гражданам как вы… »

Вы пишете, что мы мало сообщаем о виденном. Мы передвигаемся мало. Живем в 50 км от Москвы, в городе бываем мало. Снимки театров я все-таки достану и пришлю. На днях вышлю 3 и 4 № «СССР на < стройке» и спец. №, посвященный Москве. Сразу не посылал, так как не мог достать на французском языке. Из интересных новых вещей можем сообщить, что за 4 года в новые дома переселено миллион рабочих. А только за 31 год — 600 тысяч. Ничего?..

Пока крепко обнимаюсь с тобой.

Целую в запасное колесо и в клапана.

Твой (Ваш) едино, присно и во веки.

М. Я.» 1

Почтовая открытка из Москвы:

«Дорогой Кокос. Надеюсь быть в Napoli около 20 октября и очень прошу тебя сообщить адреса, по которым можно тебе писать. Обязательно надо увидеть тебя. Хочу тащить тебя работать к нам…

М. Я.»

«14.VIII.33. Москва.

Дорогой Бенуй.

Все твои письма я получил, прочитал и перечитал.

Сразу скажу, что все твои неостроумные догадки ни на чем не основаны. Прав ты только в том, что с моей стороны было, конечно, свинством так долго молчать, но поверь, что я после первого же письма принял все меры, чтобы исполнить твою просьбу, но тогда же узнал, что до сентября ничего сделать нельзя. Узнавал я по разным местам, мне обещали дать ответ через 10 дней, 15 и т. д. Я ждал и ничего не писал тебе, не зная ничего определенного. А мое молчание ты воспринял как ‘«обиду» ja твою просьбу (чего быть не могло) или жак изменение отношений к вам, в результате воздействия на нас третьих лип, а таковые лица на нас не воздействуют, мы народ тертый и верим себе и своим отношениям к людям, больше чем болтовне, которой, кстати сказать, по отношению к тебе мы и не слышали. В сентябре просьбу твою я исполню, но, поверь, что запоздание не является моей виной

М. Л.»

Очень интересны и фотографии, особенно авторские: Н. А. Бенуа «Прогулки с А. М. Горьким на пароходике в Искню. Летом 1927 г.» и «Горький на Капри» (1928— 29 гг.). А Максима Пешкова можно увидеть в Венеции, во Флоренции, а также на острове Вайгач в 1932 году.

В завершение послушаем опять самого Николая Александровича:

— Понятно, что и Алексей Максимович и Макс Пешков весьма обстоятельно убеждали меня вернуться домой и я «сам тоже очень хотел этого. Но сделать это оказалось вовсе не легко. Хотя я и оставался советским гражданином, но формальности с визами так затянулись, что передо мной стала трудная проблема. В 1936 году мне предложили стать главным художником театра «Ла Скала», но лишь при условии, что я приму итальянское подданство. С болью в душе я был вынужден дать согласие. В итоге я проработал полвека в театре «Ла Скала», никогда не забывая, что я русский человек, русский художник, русский патриот.

Мозаика в честь 40-летия Победы

К 40-летию Победы друзья Советского Союза на Севере Италии широко обсуждали идею создания в Милане памятника нашим воинам — участникам движения итальянского Сопротивления. Многим она пришлась по душе, стала находить все новых и активных сторонников. В Милане был создан оргкомитет, возглавивший работу по сооружению этого памятника, который был торжественно открыт 20 апреля 1985 года. Благородный, величественный, он достойно увековечивал боевую дружбу советских и итальянских партизан.

Эскиз мозаики советским и итальянским партизанам в районе Удине, на севере Италии, в честь 40-летия Победы.

Дело рождает дело, гласит итальянская поговорка. И верно. Когда еще только начала обретать реальные контуры идея памятника, я рассказал о ней Николаю Александровичу. Он не только одобрил хорошее начинание, но и выразил готовность участвовать в нем.

Мы пришли к мнению, что надо использовать традиции итальянцев, которые свято чтут героев, погибших за Италию смертью храбрых, установив памятные мозаичные доски. Не мешкая, Николай Александрович приступил к работе и вскоре показал свои первые эскизы. В них первоначально отразилось влияние и русского лубка, и романтизма, и театральный опыт автора. Только восьмой эсриз, решенный в благородно^ реалистической манере, удовлетворил его.

В осуществлении этого замысла приняли участие и такие крупные современные художники Италии, как Эрнесто Треккани и Алиджи Сассу.

Примечание на письме Н. А. Бенуа: «Ответ Макса на мою просьбу похлопотать о работе в Союзе».

С портфелем, в котором лежали работы этих художников и цветные фотографии, мы побывали в ряде городов Севера, отличившихся а период движения Сопротивления, — Бергамо, Парме, Равенне, Удине. Партизанские организации и отделения общества «Италия — СССР», мэры этих городов с пониманием откликнулись ра инициативу деятелей искусства, расценили ее как вклад в борьбу за сохранение мира на Земле. Весной, летом и осенью 1985 года памятные мозаичные доски были открыты в трех городах Севера Италии.

В Москве я получил от Николая Александровича письмо, в котором он сообщил, что памятник по его проекту, открытый в 1986 году в районе Удине, получился замечательным.

В честь празднования 40-летия Победы Н- А. Бенуа, А. Сассу и Э. Треккани отправили в Москву, в дар советскому народу, свои произведения. В письме в Министерство культуры СССР Николай Александрович написал: «Еще в 1945 году под свежим впечатлением наци-фашистских зверств я нарисовал углем 4 композиции на тему убийства героя-партизана нацистскими злодеями… Прошло 40 лет со дня Великой Победы советского народа над фашистскими варварами, и я чувствую острое желание в эту историческую годовщину, напоминающую человечеству об ужасной минувшей беде, как-то присоединить и свой голос к общему хору, клеймящему совершенные нацистами преступления! И вот… я и подумал выразить свою беспредельную признательность героям советского народа, столь самоотверженно способствовавшего избавлению человечества от нани-фашистского ига…»

Две из этих композиций были переданы Третьяковской галерее, две — Эрмитажу.

Миланская квартира. Белый корабль готовится к плавание в ленинградскую гавань

Квартиру Николая Бенуа можно отнести к одной из миланских достопримечательностей.

Итальянский пейзаж. Фантазия. 1987 год.

Стены гостиной п столовой выкрашены в темно-голубой цвет, как это было в ленинградской квартире его отца. Все комнаты занимают произведения искусства: солнечный свет картин, задумчивая зелень пейзажей, яркие краски эскизов к декорациям, чудеса антиквариата. Здесь, разумеется, на фотографиях, книжных полках, в шкафах, можно встретить московских знакомых. На самых видных местах творения А. Н. Бенуа. Много интересного, связанного с жизнью и творчеством самого Николая Александровича.

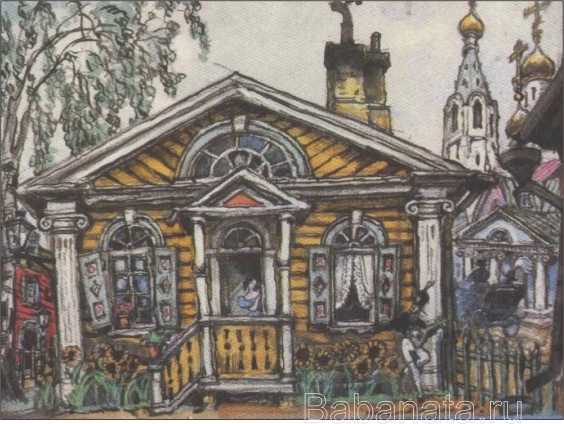

Пушкин. Домик в Коломне. 1984 год.

В мастерской художника десятки холстов в подрамниках, похожих на большущие книжные тома, стоят прямо на полу. А на мольберте и на столе — эскизы к очередным оперным спектаклям.

Недаром говорят, что квартира художника — это и его биография.

А посетители осматриваются вокруг, любуются всей этой красотой, задают вопросы.

Сколько раз приходила мне в голову мысль: как хорошо бы эта коллекция смотрелась в настоящем музее, дома, в Ленинграде… Но не так все было просто.

Поначалу мысль эта то всплывала на поверхность разговора, как белый бумажный кораблик, то пропадала в потоке дел и проблем, которые занимали Николая Александровича. Но не такой он человек, чтобы привлекавшая его идея, хотя и не оформившаяся до конца, выпала из его поля зрения. Создавая и формируя декоративные иллюзии на оперной сцене, он в жизни, как говорили в старину, не витал в эмпиреях и серьезные семейные дела обдумывал основательно, советуясь и со своими парижскими родственниками, у которых хранится часть наследства отца. Год от года запавшая ему идея обретала видимые глазу очертания, начиная походить уже не на бумажный кораблик, а на красивый белый корабль, который вот-вот стронется с места и поплывет на свою стоянку в родную ленинградскую сторону.

О намерениях, душевном настрое Николая Бенуа можно судить по письму, которое я получил от него еще осенью 1983 года, когда Николай Александрович был вынужден по болезни отложить свою поездку в Ленинград и очень был этим огорчен:

«Ведь такое важное и морально ответственное (прежде всего перед самим собой) путешествие к истокам моей жизни и тех самых основ, на которых я вырос и стал Человеком, где я навсегда проникся неугасимой Любовью к Родине, к ее культуре, к ее искусству, к ее людям, — явилось бы для меня не простой (хоть и очень приятной) «туристической прогулкой», а чем-то очень похожим на «паломничество» в Святыню Святынь всей нашей семейной истории. В Ленинграде нас ожидает грандиозная программа; помимо общего обзора красавца города нам предстоит посетить все музеи, хотя бы только главные театры, «мою» Академию художеств, родительский дом (лишь бы взглянуть снаружи…) и, конечно, съездить в божественные окрестности, с их дворцами и парками, до самого Ораниенбаума, где я имел удовольствие появиться на свет… несколько десятков лет тому назад!..»

Но наступила пора перейти от художественных образов и сравнений к деловой прозе, которая нередко дает уму и сердцу не меньше, а может быть, и больше, чем поэзия.Весной 1985 года мы долго беседовали с Николаем Александровичем. Вот суть его высказываний.

Как русский патриот, с большой любовью относящийся к великому Советскому Союзу, он отдает себе отчет в значении хранящейся у него коллекции. Он видит свой долг в том, чтобы закрепить в Советском Союзе память о семье Бенуа, которая внесла значительный вклад в развитие русской культуры. С этой целью он готов безвозмездно передать в Ленинград значительную часть принадлежащей ему коллекции, надеясь, что она будет сконцентрирована в одном месте, желательно в музее семьи Бенуа, который, как он думает, к мог бы быть создан в одном из небольших особняков. Вскоре Николай Александрович по приглашению общества «Родина» совершил поездку в Советский Союз. В интервью и газете «Голос Родины» он говорил о создании музея, в котором было бы представлено творчество семьи Бенуа и его отца — Александра Бенуа, музея «александрабенуавского стиля…» ^

Позже мы несколько раз виделись с ним в Москве. Он был все таким же моложавым, c подвижным, с большим запасом душевной и творческой энергии. В наших разговорах речь по-прежнему шла о ленинградской «гавани» — музее, теперь уже в связи созданным Советским фондом культуры.

Я храню письмо-«добро» Николая Александровича, в котором он, ознакомившись с моими записками, их одобрил и выразил «глубокое удовлетворение» «бережной» передачей его рассказов.

Записки мои подходят к концу. Осталось сообщить, что музей будет расположен в Петродворце, бывшем Петергофе, который, по словам Николая Александровича, был «родным местом» всей семьи, в доме, построенном его дедом, архитектором Н. Л. Бенуа. В качестве первого экспоната Николай Александрович передал для музея картину отца «На берегу пустынных волн». Затем последовали и другие дары, из Милана и Парижа.

В самом близком времени гостеприимный двухэтажный особняк примет первых посетителей. «Это будет венец доброму делу», — как выразился наш друг Николай Бенуа.

Книжка журнала уходила в набор, когда пришло известие о кончине Николая Бенуа…

Он всегда ощущал себя сыном России. Именно это чувство родило у него мысль о создании музея. Итак, музей открывается, а Николай Александрович, хранитель сокровищ «дома Бенуа», останется в нашей памяти истинным сыном Родины.

Павел Медведовский.