Жутовский Борис

Жутовский Борис

Жутовский Борис Иосифович (1933) — российский художник.

Около 1,5 тысячи картин и рисунков и более ста иллюстрированных книг. Выставки во многих странах мира и полученные на них медали и награды. Участие в знаменитой выставке в Манеже (той, что посетил Хрущев), скандальная известность и в результате — почти ни одной выставки на родине. Год назад (с выставки в Манеже минуло четверть века) его встретил в журнале «Творчество», нахмурив брови: «Вы тот самый одиозный Жутовский?»

«Он окончил советскую школу, институт, на него затрачены народные деньги, он ест народный хлеб. А чем он отплачивает народу за средства, которые затрачены на его образование, за те блага, которые даются ему сейчас? Вот этой мерзостью и жутью?» — именно такой речью разразился Хрущев перед картиной БОРИСА ЖУТОВСКОГО в Манеже. Чем сегодня живет известный художник?

— Сегодня творцы и власть мирно обсуждают действительность, встречаясь на пышных приемах в Кремле. Надолго ли перемирие? Борис Иосифович, есть ли во взаимоотношениях художника и власти конфликт?

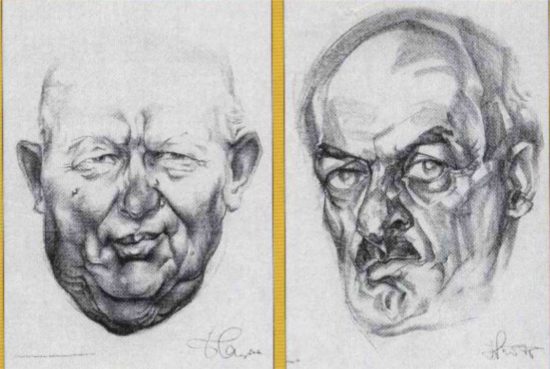

Портреты Никиты Хрущёва и Булата Окуджавы.

— Безусловно, конфликт существует. Потому что у власти и искусства свои задачи и методы существования. Власть пытается и зачастую удачно, пусть на какое-то время — брать за горло общество и управлять им, заставляя делать то, что ей кажется правильным. Это нивелирует личность. А художник всегда — маленькая или большая, но личность.

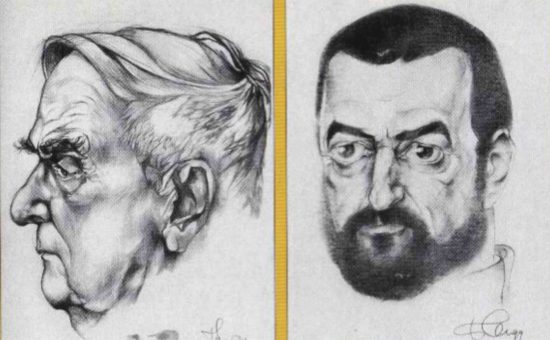

Портреты Петра Капицы и Григория Горина.

Это на Востоке искусство считается структурой преемственной. Когда я был в Китае, уважаемый художник, академик живописи, меня удивил, сказав, что «это у вас, на Западе, не может быть второго Пикассо или Рембрандта. У нас же есть направление гохуа. Поколение за поколением совершенствуют эту структуру творчества и совершенствуются в этой структуре». Но и это все равно индивидуальность. Какое отношение имеют их золотые рыбки, цапли и лошади к политическим обстоятельствам в Китае? Но вспомним «культурную революцию» и как все это ровняли с землей. У меня вообще ощущение, что животные под названием люди — малопривлекательная стая. Просто другой нет. Прокричал какой-то Мао, и они пошли громить и уничтожать родителей, близких, культуру, памятники — все. В чем дело? Куда ушли тысячи лет?

— В какой степени художник может зависеть от политики?

— В нашем веке сильно. Это время политики. Художников она или употребляет, или уничтожает, или не обращает на них внимания.

— Вы встречали художников, попавших в зависимость от власти?

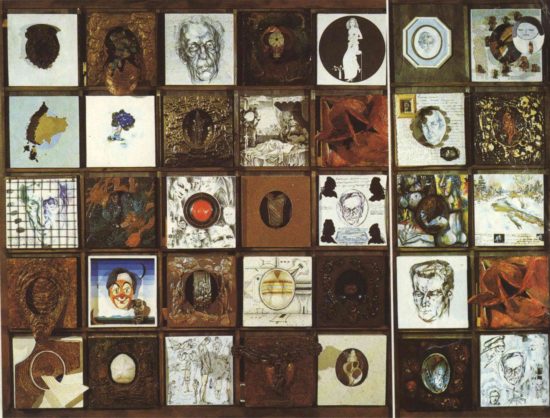

Триптих «50»

— Я убежден: есть две философии, два направления существования человека на Земле — успех в жизни или самосовершенствование. Если ты выбираешь первое — все вокруг виноваты, все тебе недодали. Тебе всегда всего мало. Всегда в чужих руках все кажется толще, длиннее и качественнее.

На этом пути невозможно остановиться, успех должен быть бесконечным. А самосовершенствование — это когда ты бездельничал, бездельничал, потом подходишь к зеркалу и говоришь себе: а-а-а, голубчик, кто же, кроме тебя, виноват, что ты ничего не сделал? И уже не надо никого винить. Я знаю и тех, и других. Возьмите, чтоб далеко не ходить, Шилова. Если вы грамотный в искусстве человек, то, подойдя к этим произведениям, увидите, что мастерство-то угодническое, поставленное на службу успеху в жизни. Хочется понравиться. Кому? Не себе. А власти, к которой тянутся. — То есть поэзией здесь не пахнет… — Нет, почему же, пахнет. У Расула Гамзатова поэзией пахло, и у Константина Симонова. Даю в том, что, если б они молились не этому богу, а другому, из них вышел бы Пастернак. Хотя и Пастернак, и Мандельштам все-таки кланялись Сoco Джугашвили и писали про него стихи. Страх, голубчик, страх! Но у одних страх, что не получится, а у других — что не возьмут.

На этом пути невозможно остановиться, успех должен быть бесконечным. А самосовершенствование — это когда ты бездельничал, бездельничал, потом подходишь к зеркалу и говоришь себе: а-а-а, голубчик, кто же, кроме тебя, виноват, что ты ничего не сделал? И уже не надо никого винить. Я знаю и тех, и других. Возьмите, чтоб далеко не ходить, Шилова. Если вы грамотный в искусстве человек, то, подойдя к этим произведениям, увидите, что мастерство-то угодническое, поставленное на службу успеху в жизни. Хочется понравиться. Кому? Не себе. А власти, к которой тянутся. — То есть поэзией здесь не пахнет… — Нет, почему же, пахнет. У Расула Гамзатова поэзией пахло, и у Константина Симонова. Даю в том, что, если б они молились не этому богу, а другому, из них вышел бы Пастернак. Хотя и Пастернак, и Мандельштам все-таки кланялись Сoco Джугашвили и писали про него стихи. Страх, голубчик, страх! Но у одних страх, что не получится, а у других — что не возьмут.

— Кому кланялись советские гении 20-х годов — Маяковский. Родченко, Малевич? Ведь, согласитесь, это же был настоящий прорыв в мировом искусстве.

— Это была надежда. Краткая надежда. Сменилась старая, опостылевшая власть, препятствующая личностному проявлению. Во главе комитета по искусству поставили Кандинского и Штеренберга. Но Малевич, между прочим, гноил Шагала, потому что, с его точки зрения, тот не так преподавал пролетарское искусство.

— Это был искусствоведческий спор или политический?

— Это был спор за доминанту своих идей. С опорой на власть. Поэтому не надо ссылаться на 20-е годы как на прекрасное, лучезарное время. Ведь чем эти ребята первым делом занялись? Сбрасыванием Пушкиных, Репиных, Серовых. Врубелей, Поленовых с корабля современности. Вот вам проявление характера нашего животного вида!

— Это была их эстетика.

— Так она опиралась на политику, кланялась политике. Не зная, что ждет ее в будущем. Одним из самых умных, дальновидных, как выяснилось, был Луначарский. Он картины этих авангардистов в 20-е годы распихал по провинциальным музеям. Вроде как для того, чтоб страна знала. Благодаря ему многое уцелело. Я недавно был в Ташкенте и увидел там такого Кандинского — конец света. А так бы сожгли или обменяли на трактора… Нет-нет, не пытайтесь меня уговорить на мирное сосуществование политики и искусства.

— Мне всего лишь хочется нонять, способно ли одно дать импульс другому.

— Политика искусству — способна. Искусство политике — нет. Потому что у политики есть механизмы воздействия — слава, деньги, прилюдность. Это все лакомые куски для творческой личности, стремящейся к чему? К успеху в жизни. Вот у меня две с половиной тысячи картин, которые я настругал за всю свою жизнь. Сейчас скрепя сердце начинаю продавать. Потому что понимаю: скоро помирать, а оставить это некому А мои 300 с лишним портретов из серии «Последние люди империи»? Это ведь констатация нашего века, история нашей страны. Кто-нибудь этим заинтересовался? А я ведь в общем-то на слуху и на виду. Поймите правильно, я говорю так не потому, что обижен. Просто власть выбирает себе то. что ей необходимо немедленно. Власть не думает про историю, власть не думает про время. Это бывает только в одном случае — когда у власти появляются большие деньги. Тогда она иногда отдает их на культуру.

Я недавно был в Америке. Видел несколько частных музеев. Богатые люди собрали коллекции из своих любимых произведений, и появилась целая сеть камерных музеев, ошеломительных по качеству. Это не имеет никакого отношения к власти. Так же как не имел Третьяков с его галереей. Нет-нет. это две разные природы.

— А не пытались ли вас залучить какие-либо политические течения?

— Было. Давно. Лет 10—12 назад. Пытатось меня привлечь «Яблоко». Но я не публичный человек. Я умею делать вот это (жест в глубину мастерской). Допустим, я от их лица и своего опыта могу что-то произнести. Но я за это буду отвечать. А они это станут использовать без оглядки в своих интересах.

Один из моих любимых людей, к сожалению, сегодня уже покойный, — Лев Эммануилович Разгон. Его взяли в 38-м и отправили в Бутырку. Он садится в общую камеру и. конечно, сильно печалится. Осталась больная жена. Он не знал, что ее тоже забрали. Осталась годоватая дочка. Я могу рассказывать долго и страшно. Вдруг к нему подсаживается человек, как позже выяснилось, международный анархист, коминтерновец. который смел почти во всех тюрьмах мира. Рассказывал, кстати, что самые хорошие — в Бразилии, на субботу и воскресенье в эти тюрьмы приходят монашенки и предлагают себя. Заключенным плохо, сестры божьи им помогают и тем самым служат Богу:.. Так вот… коминтерновец говорит Леве: «Что ты нервничаешь? Думаешь, люди, которые тебя арестовали, такие же, как ты, и с тобой просто ошиблись? Запомни, голубчик: они не такие. Это твои враги. С того момента, как ты скажешь себе, что эти — которые ходят по коридору, вызывают на допросы, глумятся над тобой, кормят баландой — враги, с этого момента ты станешь совершенно спокоен». И Разгон пишет, что и вправду успокоился.

— То же можете сказать и про власти предержащие?

— Враги. Они молча отбирают квартиры, молча не дают квартиры. молча выселяют людей. Они собираются что-то застроить, никому ничего не говоря, а потом над нами же глумятся. Они ищут и находят способ употребить нас. В любой форме. Было только два человека в истории России, с которыми власть снизошла до диалога, — Герцен и князь Курбский. Остатьных клеймили шпионами, предателями, перебежчиками.

— Борис Иосифович, давайте о художниках. Ведь тот же Неизвестный брал официальные заказы…

— …и оправдывался при этом очень умно. Мол, монументальное искусство не может жить без поддержки государства. Я же, говорит он, не могу на свои деньги построить 200-метровую скульптуру «Площадь мысли». Он оформлял здание Партархива в Туркмении, Институт полупроводников в Зеленограде, крематорий в Донском монастыре. Да много чего. Эрнст, надо признаться, всю жизнь хотел дружить с властью. Он и ельцинский делал бюст, и с Путиным встречался. Я был у него в Америке. Больной, ссохся весь. Но его по-прежнему занимает успех в жизни.

— А вам самому не хотелось успеха? Особенно по молодости, когда работали в студии Белютина?

— Помню. Юрка Соболев, наиболее умный из нас, много раз говорил: хорошо, если б ЦК взял всех нас в команду за идеи. Мы шли за Белютиным, нашим Данко, делали зарисовки на предприятиях. У меня до сих пор на антресолях валяется картина той поры, наверное, вытащу ее на выставку, — какой-то молочный завод, что ли… Белютину хотелось успеха в жизни — себе, своим ученикам, своим убеждениям, своей школе. Он вырывал сердце и вел нас на молочный завод. Мы все хотели успеха. И я хотел. И я был такой же, тридцатилетний дурак. Хотя нет. тридцатилетие — это уже финал, это уже Манеж, а до этого хотел.

— Пока вас всех не накрыло…

— Я два с половиной года после Манежа работал под чужими именами. Приятели сидели главными художниками издательств, они давали работу, я ее делал, а деньги выписывались на других. Вдруг вернулось то самое сталинское ощущение бесконечной зависимости и страха. Но время было уже другое. При Сталине нас у Манежа ждали бы «воронки».

— Вы и вести себя стали иначе?

— Конечно, я перестал высовываться. Моя жена работала политическим обозревателем АПН, мы недавно поженились. Мог ли я внаглую рушить ее профессионаньную карьеру? Я не участвовал потом в целом ряде выставок нашего клана. Ни в павильоне «Пчеловодство», ни в «бульдозерной»…

— А кто-нибудь из ваших пошел потом служить власти?

— Были такие.

— Гдe они сейчас?

— Где-то в говне, если живы. Не знаю. Один даже стал секретарем парторганизации МОСХа.

— Зато у них был художественный бум начала перестройки. «Сотби», западные контракты…

— Тот самый успех в жизни. Но успех в жизни — это сравнительная категория. Там они имеют домик в середине Франции, галерею, на которую должны работать без всякого права продать даже рисуночек «налево», обеспеченность, конечно, выше крыши по российским масштабам. Но все равно это не сравнить с американскими художниками Кеннингом, Поллаком… Вы посмотрите, как мы определяем статус художника. Боря Жутовский — это что такое? Это знаменитый человек, у него две мастерские, полно работ, он выставляется. Никто не говорит о качестве и характере ремесла.

— А был у вас в жизни успех, за который стыдно?

— Были моменты, с которыми я еще не вполне разобрался. Та же выставка 2002 года в Бутырской тюрьме. До сих нор не могу понять, не было ли это штрейкбрехерством…

— В любом случае это был политический жест.

— Похоже. Что, с моей точки зрения, пакость. Потому что это не моя профессия. Я ввязался в этот проект по легкомыслию. Нельзя было этого делать. Но и не делать этого было нельзя! Утешает. что я такой же, как все. Я не гуру. Я книжный мастер. Абсолютно циничный. Я им делал книги — «Шесть пьес о Ленине» Шатрова в издательстве «Искусство» и тетралогию Мариэтты Шагинян «Семья Ульяновых». Это моя работа. За нее платили деньги. Нормально. Один из молодых художников мне говорил: Ну. Боба, как же вам не стыдно про Дзержинского книгу делать! Я говорю: пошел на х…, мальчик. Вскорости после этого мальчик эмигрировав И знаете как? Он на соседском гараже нарисовал фашистский знак, написап мелом «юде» и сфотографировался рядом. Дескать, это на его гараже написали. С этим он пошел в американское посольство за визой…

— Наш мальчик совершил самый настоящий акт политического хеппенинга.

— Вы поймите, я не склонен глумиться над политикой или досадовать на нее. Просто политика и искусство — это две разные ипостаси поведения стаи животных под названием люди. Разные и даже не несовместимые.

Могущие брать друг у друга взаймы на короткий промежуток времени. Причем для искусства это гибельно, а для власти — слабина. Потому что власть идет в культуру только для поисков подтверждения своей состоятельности.

— А люди от искусства сегодня работают под конкретные властные нужды и. в отличие от вашего мальчика, за совершенно конкретные суммы. Взять того же Гельмана…

— Да на здоровье! Я хоть завтра займусь политикой. За мной до сих пор трепыхается будь здоров какое знамя — «художник, скан даливший с Хрущевым в Манеже», «политический символ того времени, выстоявший…» и так далее. Вот фотокарточка, где он на меня орет. Я на одной этой фотографии могбы сделать себе такую карьеру! Куда круче Гельмана. Только зачем мне эта ерническая жизнь, эти свойские отношения с врагами?

— Но выбравшие успех всегда чего-то ждут от них…

— Это от наивности. Or нелепой веры: «Вот приедет барин, барин нас рассудит», барин сам увидит, что плоха избушка и даст лесу. Хрен тебе, старушка, а не лесу. Огромное число людей. живущих на Земле, хотят отрубать головы, отнимать, доить, властвовать. Механизм в руках власти становится все более продвинутым.

Но я не пессимистичен. Я бесконечно оптимистичен. Я родился на свет, я получил образование, я нашел нишу своей одержимости, и у меня есть возможность ее реализовывать. Все это — высшая форма человеческой удачи.

Андрей Калашников