Козлов Борис

Козлов Борис

Козлов Борис Николаевич (1937-1999) — российский художник-авангардист.

«Моих работ в России почти нет…» — говорит Борис Козлов.

Он неуловим. Он похож на свои картины. Его невозможно понять, его надо принять. Его творчество… Филигранность, отточенность образа, глубокая идея. Трагичность. Его вещи уходят, уплывают из рук. Они остаются с ним в виде слайдов и воспоминаний. И оставляют ему свою душу.

Он похож и не похож на остальных художников. Он до невероятности прост, и в то же время у него есть своя «мания величия». У него интересная судьба, но еще более интересная душа. Несмотря на то, что судьбу его легкой не назовешь, он счастлив. Он — независим.

Он быстрый, суетливый, и вдумчивый, внимательный. Решительный и мягкий, слабый и принципиальный, ироничный, углубленный в себя, «рубаха-парень»… Он многогранен, с его работами дело обстоит так же.

— Мне повезло. Я не испорчен «академизмом». В детстве получил хорошую базу, .посещая студию живописи при Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Там увидел сокровища запасников и научился рисовать натуру. Два раза меня оттуда вышибали: первый раз за то, что поймали в зале импрессионистов, куда нам было строго-настрого запрещено входить, и второй — за то, что я из-за своего вреднющего характера изобразил Суллу в пионерском галстуке.

Потом был институт и «Салон Фридэ», в который меня привел мой друг и где приобщился к самой «глухой» московской богеме. Я тогда еще писал стихи и учился в педагогическом. Правда, я хотел пойти в Мухинское, но мне там сказали (просто человек попался хороший): «Мальчик, ты сейчас делаешь академию так, как наши выпускники. Так что художником стать, если захочешь, все равно станешь, а здесь…» И из меня вышел дипломированный учитель русского языка, литературы и истории, посещающий Салон. Но вскоре, благодаря стараниям того же друга, я попал в самое «аристократическое» московское общество, которое формировалось вокруг, как мы их называли, «бывших жен» Фалька.

Их дом был совершенно мистический, принадлежавший ранее Вхутемасу: на шестом этаже квартира, где одно время жил Хлебников, а напротив обитали в коммуналке «старухи», и там же была бывшая мастерская Кандинского и комната, где работал Петров-Водкин.

Одной из старух была Александра Вениаминовна Азарх (Грановская), которая вернулась из эмиграции во время первой волны возвращений (тогда же и Куприн приехал). И вот в Париже один индус ей нагадал, что едет она в какую-то Тьмутаракань и там произойдет событие, которое отложит отпечаток на всю ее дальнейшую жизнь. И, действительно, с ней в Москве приключилась трагедия, ей трамваем отрезало ногу, и она сиднем просидела с 35—36-го годов до 80-го, до самой смерти, и, может быть, из-за этого увечья ее в свое время и не нули.

И сформировался такой необычный круг. Там я увидел Шагала, там познакомился с Ахматовой, которая представила меня так: «Вот Боб! Он тоже стихи пишет, Йоська, познакомься!» Это был Бродский, мы с ним познакомились, но это ни во что не вылилось…

А вторая сестра, Раиса Вениаминовна, была женой, вернее, одной из жен Фалька. Она была ученицей известного витебского художника Пена, у которого и Шагал в свое время учился, и, возвратившись после эмиграции в Москву, она создала ореол Фалька. Там висели его картины, там хранили память о нем, и, как это часто бывает у интеллигентных людей, к ним ходила последняя жена Фалька — Ангелина Васильевна Щекина-Кротова. Собственно, она-то и содержала по-настоящему этот круг.

Но я не только писал стихи, хотя поэтов вокруг меня было больше, чем художников, и надо мной вначале висел комплекс «дилетантства». В 1957 году я увидел знаменитую фестивальную выставку, увидел впервые Кандинского и понял — это мое! И стал писать абстракции. Через абстракцию пришел к старым мастерам, к пониманию искусства. Такой обратный процесс. И потом, у меня был свой собственный цвет. А нередко в художественных вузах дают «анатомию», а цвет забирают.

Памяти, памяти…

И была еще одна встреча в моей жизни, сыгравшая свою роль. Я любил посещать с приятелями магазинчик на Герцена. Тогда как раз было время, когда разрешили продавать работы художников со всякими «измами». И вот мы стоим, я смотрю какую-то книжку и попутно рассказываю о конструктивизме. А надо сказать, что я семь лет не вылезал из Ленинской библиотеки и занимался не только историей искусства, а всем подряд: философией, религией, хиромантией, графологией, спиритуализмом. Но в основном меня привлекала история изобразительного искусства через призму православия. Это, собственно, и был мой институт.

И вот стоим мы, и я рассказываю о конструктивизме. А надо сказать, что я семь лет не вылезал из Ленинской библиотеки и занимался не только историей искусства, а всем подряд: философией, религией, хиромантией, графологией, спиритуализмом. Но в основном меня привлекала история изобразительного искусства через призму православия. Это, собственно, и был мой институт.

И вот стоим мы, и я рассказываю: «Габо, Габо». Вдруг какой-то человек обращается ко мне и спрашивает: «Простите, а откуда вы знаете про Габо?» Ну, я ответил, вот так получилось, что знаю. А тогда знали в основном Татлина, Родченко, а Габо, как основатель конструктивизма, был почти неизвестен. И этот человек мне говорит: «Я родной его брат». Так мы познакомились и стали большими друзьями. Он вывел меня потом на Павла Кузнецова, с которым мы тоже сдружились и который в 1965 году дал мне рекомендацию. Ее могу считать своим художественным дипломом.

Это были люди русской и мировой культуры того времени. В то же время — внутренние эмигранты. Кстати, многие из них побывали в эмиграции. Но все-таки возвратились в Россию. Мне повезло, что я встретил их на своем пути.

— И вы стали создавать новый авангард?

Моление о чаше.

— Слово «авангард» тогда вообще не звучало. Это потом сталй навешивать десятки «из-мов», а тогда мы просто были «поколением несолидных людей». Но мы не только посещали салоны, но и работали. Я говорил, что занимаюсь религиозной темой. Может, я пришел к ней, потому что из верующей семьи. Религиозная живопись была для меня альтернативой. Через Малевича, Кандинского я пришел к цветовому, то есть формальному, восприятию иконы «Как произведения искусства. Потом понял, что это — ритуал.

— Вы разделяли тогда свое творчество на духовное и все остальное?

— С самого начала чистая абстракция была для меня моментом входа. Я очень быстро проходил все школы живописи, буквально на бумажках. У меня до сих пор масса папок. А когда перешел на холсты, все это вылилось в одну работу «Колокольный звон». У меня было много друзей-музыкантов, которые дали ей такое название. Там была одна закорючка, и я понимал, конечно, что не случайно ее нарисовал, но только после «имянаречения» работы увидел, что это церковная маковка. И с той поры стал писать маковки, церковную архитектуру, то есть как бы выглядел современный храм.

Идея храма появилась у меня давно. Я от нее на некоторое время отказывался, потом снова возвращался. И сейчас появилась возможность построить Хрустальный Храм в Австралии. Он будет весь из витражей и посвящен идее «Страшного суда».

…Итак, я стоял у дверей храма. Занялся реставрацией в Софийском соборе в Новгороде. Но работы над самой иконой еще не было, хотя уже увлекся библейскими сюжетами… Пока же я иллюстрировал книги: «Дон-Кихот», «Гамлет», «Иосиф и его братья».

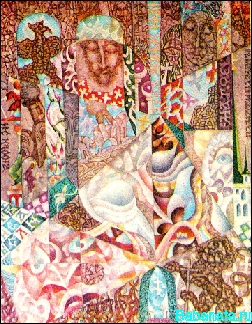

Зелёный стол.

Мои первые библейские сюжеты появились в начале 60-х. Во мне накапливалось нечто, и это можно .было бы обозначить так: «Вариации на тему древнего русского искусства и архитектуры». Может, со временем я бы и вырос в нормального, хорошего иконописца, но уж очень мощной оказалась для меня волна современного искусства. У меня никогда не было «широкого зрителя». Я всегда работал за деньги, но никогда ради денег.

Но мне везло. Моя тема принялась. Вокруг была интересная, умная публика, физики, устраивавшие мои выставки в Дубне, в МЭИ. Да, сначала картины покупали ученые, потом начали иностранцы и увозили к себе…

Но я все же вошел в храм. И еще много времени прошло, прежде чем я начал молиться. То есть это произошло, когда я уже писал иконы и религиозные вещи, а не работы на религиозные тему. Но иконописцы я в спой круг не пустили. У меня сложился свой стиль.

и, когда одно время спорили, что же делать с Козловым, моя знакомая сказала: «Дураки! Козлова подделать нельзя!» Если я выпускал четыре полотна в год, считал — хорошо. Жил же в основном за счет графики.

— Но ваши иконы? Церковь принимала их. освящала?

— Мне всегда казалось, что нужно знать психологизм святыни. Как говорил Достоевский, к вере нужно идти постепенно. Сейчас я пишу религиозные картины. Иконы тоже пишу, но это другое дело. Теперь у меня есть позволение, а также и осознание того, что икону надо писать совсем иначе. Она должна быть в церкви или в домашнем киоте, и на нее нужно молиться.

Собственно, мой момент «выцерквления» начался с того, что один священник предложил написать икону. Я это сделал, но у него возникли сомнения: «Она очень яркая. Это, несомненно, икона и в то же время не икона». Ну кто нас мог рассудить? Худсовет? Церковный худсовет то же самое, что светский, только более спесив. Старец? Я понял, что именно старец может принять или не принять. И мы поехали к одному старцу в Троице-Сергиеву лавру, и он взял моего «Спаса» и… водрузил в красный угол. Там моя икона и осталась. Больше специально для церкви икон не делал. Мне стало ясно, что главное — просто освятить ее. Но я не бегаю за благословением к архимандриту. Мне достаточно сельского священника и возможности тихо помолиться в углу.

Потом написал «Владимирскую богоматерь», и мой знакомый священник отец Алексей бросился на колени и закричал: «Она чудотворная». А я ответил: «Осторожно, она еще не высохла».

А еще была — «Всякое дыхание да хвалит Господа». Ее видел Илия, патриарх Грузинский, ее видел католикос Вазген, ее видел Тихон из Даниловского монастыря, все благословили, но никто не взял, и… икону купил один западногерманский миллионер.

— Ваш последний триптих тоже религиозная работа?

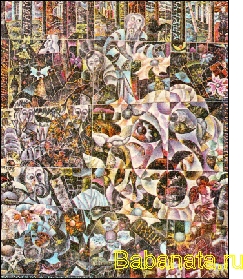

— Триптих очень странный. На самом деле это — тайная вечеря. У него интересная история. Недавно у меня появился ученик, который хочет освоить мою конструкцию. У него два высших образования, он — интерьерщик, но что-то такое русское, чистое в нем есть. А у нас возникла идея сделать витраж для конгрегационной церкви в Иерусалиме. Витраж — алтарь. И в прошлом году мой ученик решил скопировать какой-нибудь мой картон… Вспомнил маленькую работу, которую я в свое время сделал для одного американца, эмигранта из Грузии. Он увез ее потом в США, и я представил, как она будет выглядеть в крупном масштабе. Для большей оригинальности я сделал акварель с темперой, с воском. Получилась «Тайная вечеря» с символами евангелистов, и назвал я ее «Свадьба Галилейская». Это еще момент праздника, и вместе с тем есть ощущение того, что произойдет.

Честно говоря, я сам еще полностью в триптихе не разобрался. Это мир, это исчезающие рамки, их можно надуть, это гибкая конструкция, которая выходит из формы картины.

— А когда ваши картины увозят за границу, у вас не возникает чувства, что они утеряны безвозвратно?

— Мой сын по этому поводу говорит, что самое главное в наших музеях — санитарный день, а самое интересное место — запасник, где работы гниют. Так пусть уж лучше мои на ветру где-нибудь проветрятся. Я считаю, что, если за них заплачено, и они где-то в мире, и хоть один человек видит их каждый день,— это уже хорошо.

Я делаю работу четыре месяца, а если на нее смотрят пять минут и оценивают — это несерьезно. Поэтому у меня принцип другой, принцип элитарности. Не думаю, что искусство должно принадлежать народу. Вообще не знаю, что такое народ и кому что должно принадлежать, видимо, тому, кому это надо. Тот пускай и сохраняет.

— Но есть же корни? И многие наши художники в эмиграции отрываются от этих корней.

— Да нет их, корней. Вернее, они внутри. Знаю одно: что, погуляв немного пр Парижу, я бы заперся опять в комнате и делал бы то же самое. А наши художники… Смотря кто за чем ехал. Ехать завоевывать Париж по меньшей мере глупо. Там своих нахлебников навалом.

У каждого художника, если ему повезло, а мне, я считаю, повезло, вырабатывается какая-то своя конструкция или концепция (не люблю этого слова). Например, Пикассо видит «Менины» Веласкеса и делает их в своей конструкции, Стравинский слушает Моцарта и в своей конструкции пишет любую симфонию, вплоть до «Священной».

Художник может пользоваться природой и не может отойти от натуры. Но есть другие художники, и я отношусь как раз к ним. Неизвестно, правда, к каким. Но моя тема очень богата, ведь богатство в самом христианстве.

Мне повезло. Я мало на кого похож. Меня иногда с Филоновым сравнивают, имея в виду, видимо, мою дробленость, но Филонов — совсем другое. У него «космизм», у меня все идет «от живота». А приемы обычные, супрематистские.

— Когда мой приятель рассказывал о вас, он произнес: «Козлов на порядок выше Малевича!»

— Малевич абсолютно чужд мне. Я люблю его творчество, но не «Квадрат». Потому что, мне кажется, нужно быть «со сдвигом», чтобы сидеть и любоваться «Квадратом».

— А идея?

— Ну нельзя же часами сидеть перед квадратом! Хочешь, сам нарисуй. А то все восхищаются. Хотя один известный музыкант сказал, что раньше существовало окно, а Малевич взял его и замазал.

…Жесткая конструкция — это разработка истока. Если говорить о Сезанне, которого я боготворю, то у него конструкций на всех хватит.

Все идет у меня к театру живописи. А то, что я взял религиозную тему,— это для меня продолжение жизни. Для меня и «Три доярки», и «Три женщины в голубом» все равно «Троица».

Я — романтик! Я не отвергаю концептуализм, но есть искусство. Есть оно, и есть космизм. Я не разделяю этих игр. У кого-то свои, а у меня свои игры. А о духовности — судить зрителю.

Иногда критики меня спрашивают: «О чем вы думали, когда писали это полотно?» А ни о чем! Или о чем угодно! Меня спрашивают: «А думали ли вы, что…» Нет, не думал! Я просто уже «за глаза» знаю, где что поставить.

Есть люди, которые занимаются живописью, есть люди, которые занимаются искусством. Я — искусством!

…Это не портрет, это попытка серии эскизов портрета Бориса Козлова. Он — супрематист нашего времени. Он удивительно талантлив и удивительно индивидуален. Он — гений?

Наталья Бекетова

Вот еще одна судьба художника и его картин. Но в отличие от людей в данном случае на Запад эмигрируют картины. Какова будет их жизнь? И вернутся ли они когда-нибудь домой? Хорошо, если бы вернулись…