Милашевский Владимир

Милашевский Владимир

Милашевский Владимир Алексеевич (1893-1976) — русский советский художник иллюстратор график, живописец аквалерист. Родом с Кавказа. Учился в Саратове, Харькове, Петербурге у выдающихся педагогов. В. Коновалова, А. Грота, Э. Штейнберга, Н.Бруни, А. Творожникова, Гуго Залемана, Александра Маковского. В Петрограде работал под руководством М. Добужинского, Е. Лансере, А. Яковлева. Учавствовал в группе «13».

Автопортрет. 1931 год

Иллюстрации к «Странице большой книги». 1939 год.

Иллюстрации к «Странице большой книги». 1939 год.

Среди многих событий культурной жизни, которыми столица отмечает 190-ю годовщину рождения величайшего гения России и своего сына, особое место занимает экспозиция работ Владимира Алексеевича Милашевского в Государственном музее Александра Сергеевича Пушкина.

Блестящий график и иллюстратор, Милашевский представлен листами к «Сказкам» Пушкина — их больше всего, — а также рисунками к «Повестям Белкина» и портретами-набросками. В отведенном для экспозиции зале собрано более шестидесяти работ. Но мы легко можем определить нечто общее для большинства из них, воспринимаемое как звучание всей выставки, — яркость и сочность цвета. Конечно, привлеченные миром русской поэтической фантазии, сначала мы устремляемся к сказкам.

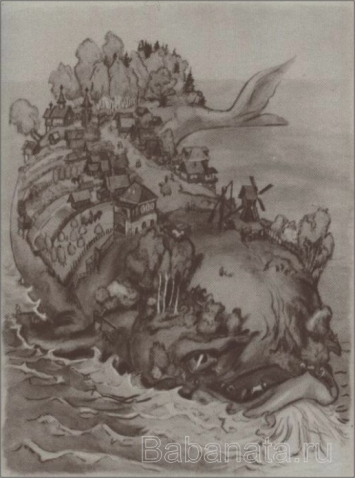

Иллюсстрация к сказке А. Пушкина «Сказка о царе Салтане» 1970-е годы.

Как известно, тема пушкинских сказок покорила многих мастеров. И все же в иллюстрациях Милашевского мы словно заново встречаемся со знакомыми героями. Новизна нашего восприятия обусловлена прежде всего тем, как по-своему, ни на кого не оглядываясь, прочитал текст сам художник. Эпичность, внутренняя динамика каждой вещи и выступающий носителем смысла «цветовой мотив» — три этих момента дают иллюстрациям то своеобразие и художественную высоту, которые мы прежде всего ценим в произведении искусства.

Иллюстрация к сказке А. Пушкина «Сказка о Золотом петушке». 1970-е годы.

Жизнь людей, людская толпа, многообразие быта — чрезвычайно интересны Милашевскому. Вот почему во многих рисунках к сказкам он изображает народные сцены: собрание людей на площади перед шестом с золотым петушком, бедных крестьян, падающих в ноги «столбовой дворянке» из «Сказки о рыбаке и рыбке», или, наконец, пляшущий и веселящийся народ в чудо-городе князя Гвидона. И везде замечаем мы одну особенность: все персонажи изображены в реалистической манере. Всё в них — от костюма, поз, манеры держаться до выражения лиц — естественно и точно соответствует эпохе. Но как же тогда достигается ощущение сказочности? Художник использует для этого специальный прием: на небольшой площади рисунка он дает столь высокую сконцентрированность ярких характеров и замысловатых зданий,, что рождается атмосфера чуда. В самом деле, достаточно взглянуть лишь на царство царя Додона: красочное,разнообразие дворцов, теремов, башен — ирреально, зато каждая взятая сама по себе постройка практически неотличима от архитектурного образца XVII—XVIII веков.

Русский быт врос, органично вошел в видение сказки Милашевским. Но сама по себе эта черта пришла в русскую книжную иллюстрацию вместе с Иваном Яковлевичем Билибиным. Однако то, чего не было у Билибина — и что, безусловно, является одним из «уситов», на которых стоит сказочная иллюстрация Милашевского, — это внутренняя динамика изображаемого. Присмотритесь. Каждый персонаж здесь чем-то занят, он находится в движении, у него своя «роль». Из сплетения этих многочисленных «ролей» рождается общая тема. Вот рисунок к «Сказке о золотом петушке». Народ собрался на площади поглядеть на диковинную, подаренную царю мудрецом птицу. Идет нарядно и богато одетая девушка с собачкой. Парочка влюбленных воркует — им не до посторонних чудес. Жена одного из воинов провожает мужа в поход. Здесь есть и могучая крестьянка в яркой кофте и цветастой юбке, молча наблюдающая за происходящим. А где-то внизу, на заднем плане, молодец укрощает ретивых коней. Мы замечаем с удивлением, что в рисунке передано внутреннее движение повествования. И это особенно важно, ибо тут-то и заключен секрет созвучия рисунков непостижимой стремительности развития действия в сказках Пушкина.

И наконец, цветовой мотив, что может показаться внешним Моментом для тех, кто не видел иллюстраций. У Милашевского цвет помогает передать неуловимое в сказке: ее дух, мелодию. У него цвет — смысл. Например, свободно, как песня, льющийся юмор сказок Пушкина прекрасно выражает изумрудно-зеленая прозрачная акварель. Этот цвет, кстати, свойствен почти всем народным сценам. В них юмор выражен не в конкретных деталях, нельзя указать пальцем и сказать: он здесь. Но рисунок им пронизан, добрая, светлая улыбка заключена в самой его ткани. А сколько романтической нежности и поэзии в малиново-розовых тонах… В сюжете, где показано, как бочку с царицей и ее сыном спускают в море, казалось бы, нет ничего прекрасного. Но свет, разлитый по рисунку, своей неведомой властью убеждает нас, что мы видим сказку и все в ней будет в конце концов хорошо. И наконец, еще одно. К каждой сказке у художника свой подход. В каждой он улавливает свою мелодию, которая может быть передана только для нее подобранным способом. И если в плакатно-лубочных рисунках к сказке о Балде очевидна нарочитая гротесковость и грубоватая характерность персонажей, то в «Сказке о рыбаке и рыбке» превалируют эпические, народные интонации. Полна неизъяснимой возвышенности и поэзии в прочтении Милашевского «Сказка о царе Салтане» — здесь интимность, волшебность тонов берут верх. А вот «Сказка о золотом петушке» отличается от прочих своей экзотичностью. В общую мелодию вплетаются мотивы восточные. В шемаханской царице с ее узкими, длинными бровями, большими, чуть раскосыми глазами, ее волосами, змеящимися по плечам, мы узнаем персиянку. Восточной экзотикой пронизан весь рисунок пиршества царя Додона в гостях у красавицы. Изобилие фруктов, прозрачная, едко-зеленая ткань, обрисовывающая колени царицы, ее многочисленные драгоценности и украшения, сам богато убранный шатер, замысловатые кувшины — все это погружает нас в некий заморско-сказочный мир.

Иллюстрация к сказке П. Ершова «Конёк-Горбунок».

Об иллюстрациях Милашевского к сказкам можно было бы рассказывать еще долго. Будучи тонким и внимательным читателем, большим знатоком русской истории и культуры, художник неизменно стремился к глубокому, сугубо индивидуальному и вместе с тем корректному прочтению произведения. Но сказки были лишь одной стороной его обширной иллюстраторской деятельности. Тогда как иллюстрация была лишь частью разнообразной и необыкновенно интересной работы Милашевского-художника. И в этой цепочке очень важно верно расставить ударения.

Некая странность нам бросается в глаза на выставке, когда от сказок мы переходим к иллюстрациям «Повестей Белкина». Здесь у художника совсем иной почерк, иная манера. Будто тот же мастер и в то же время — не тот. Порой прорывается живая «вольная линия» — ее мы не видели в иллюстрациях к сказкам. А в быстрых, нервных работах пером — рисунках к предисловию— видна рука графика-виртуоза. Однако кое-где порой проступает уже знакомая цветовая доминанта. Например, «Барышня-крестьянка» выполнена вся в розовых тонах. Она как бы дышит беззаботностью и легкостью. Но иллюстрируя «Повести Белкина», художник пользуется и многими другими приемами. В рисунках к «Выстрелу» появляется новая тема—тема теней: зловещие силуэты, напоминающие чертей, присутствуют практически в каждом рисунке. Так раскрывает художник ту дьявольщину, что вложена Пушкиным в характер Сильвио. Тут есть одна особенность, одна странность…

Иллюстрация к произведению А. Пушкина «Повести Белкина». 1970-е годы.При разглядывании иллюстраций к «Повестям Белкина» вас не покидает ощущение внутренней раздвоенности художника. Будто заставляя себя рисовать в традиционной для книжной иллюстрации манере, он все время забывался, и истинный Милашевский-художник заявлял о себе свободным вдохновенным штрихом.

Иллюстрация к произведению А. Пушкина «Повести Белкина». Форзац. 1970-е годы.

Тем штрихом, что в чистом виде находим мы в представленных на выставке шести портретах-набросках. Сделаны они методом «темпа» Милашевского, практически и теоретически заявленным художником еще в 20-е годы. Эти портреты созданы на одном дыхании, не более чем за пятнадцать минут. Но благодаря виртуозности мастера они передают не только пульсирующую, меняющуюся жизнь, но некую сущностно значимую черту изображаемого человека, его неповторимость, самое неуловимое в нем и больше всего отличающее от всех остальных. На выставке представлены в основном портреты, созданные в 30-е годы, но есть один более поздний, сделанный сангиной, — А. А. Ахматова. Портрет Осипа Мандельштама —-признанный графический шедевр Милашевского. Что-то птичье есть в его облике. И наряду с полнейшей самоуглубленностью какая-то сдержанная улыбка. Будто поэт, внимательно вглядевшись в свой внутренний мир, обнаружил там нечто смешное.

Портрет Даниила Дарана (как и рядом висящий портрет Н. В. Кузьмина) ранее нигде не выставлялся. Но это вещь удивительная. Современники замечали за Дараном такую странность: вроде бы веселый был человек, франт, говорун, однако глаза его вечно, в любой ситуации, даже когда он смеялся, оставались грустными. Посмотрите на сделанный Милашевским портрет Дарана — вы увидите эту грусть, грусть — не настроение, но глубоко скрытое свойство души. В этих портретах и есть истинный Милашевский. Вы спросите, почему же столь бедно он представлен на выставке? Почему так хороши и все же далеки от творческой манеры мастера его рисунки к сказкам? Чтобы ответить на эти вопросы, мы должны заглянуть в истоки творчества художника, заглянуть в его жизнь.

Владимир Алексеевич Милашевский был художником всю жизнь, по оценен в соответствии со своим талантом — практически не был. И «вдруг» прославился на склоне дней мемуарами «Вчера, позавчера…» Константин Федин утверждал, что у него блестящий литературный дар. Есть такая закономерность: каждый, кто начинает говорить о Владимире Алексеевиче, говорит о нем прежде всего как о личности. Чисто человеческая «интересность», пожалуй, доминировала в Милашевском и обусловливала особенности его творчества: быстрый, живой ум, целеустремленность, некое даже упрямство в принципах, яркая «джентльменская» жилка…

В 20—30-х годах имя этого человека было известно — как одного из организаторов мирискуснической по направленности группы «Тринадцать». Собственно, всего три года просуществовала эта группа, в которую помимо Милашевского входили Н. Кузьмин, Т. Маврина, Н. Рыбченков, Д. Даран и другие. Вернуть рисунку самостоятельность н эстетическую ценность, с одной стороны, с другой — работать эмоционально и молниеносно—вот два основных принципа, обусловившие создание «Тринадцати». Именно тогда, в период неистовых поисков себя, Своего пути в искусстве, Милашевский открывает «темп линии», ставший впоследствии основой стилистики «Тринадцати», открывает получившие затем развитие в его творчестве новые, акварельную и графическую, техники. Метод «темпа» подразумевал мгновенно выполненный рисунок, несущий в себе всю энергию психического возбуждения художника, всю яркость «первого впечатлении или первой мысли».

Удивительная серия «темповых» портретов Милашевского возникла в тридцатые годы. Андрей Белый, Исаак Бабель, Назым Хикмет, Антал Гидаш, Лидия Сейфуллина, Алексей Толстой, Анри Барбюс, Владислав Ходасевич, Борис Пильняк — вот далеко не полный список тех, кто .был запечатлен художником. Талантливости этих портретов, передаче в них отнюдь не только внешнего сходства все удивлялись. Алексей Толстой, посмотрев на изображение Андрея Белого, сказал: «…удалась какая-то его «одержимость», некое «бесовство» Белого, это замечательно».

«Можно сделать путем длительного усилия и внимательного изучения очень точный рисунок и в процессе работы затерять самые живые места…», — писал о портретах-набросках В. А. Милашевский. Он был, видимо, поэтом в душе. Одним из главных качеств хорошего рисунка считал «пианизм». Отдаваться таинственному бегу пера по бумаге — это так сходно с игрой на пианино. Тем более, что в обоих случаях рукой движет вдохновение, и в обоих, в результате, должна родиться музыка (художник всегда имел в виду такое понятие, как «музыка рисунка»). Будучи теоретиком группы «Тринадцать», Милашевский пропагандировал и метод «темпа» как таковой и одну из его разновидностей: рисунок обмакнутыми п тушь спичкой или неточкой. Слишком тонкая каллиграфия работы пером не устраивала его именно своей внешней изысканностью и гладкостью. Игра же различными по толщине гранями и ребрами спички открывала возможности того самого «пианизма», который художник так ценил в рисунке.

Иллюстрация к «Посмертным запискам Пиквинского клуба» Ч. Диккенса. 1933 год.

Непостижимы судьбы людские… С начала двадцатых годов Владимир Алексеевич занимался иллюстрациями. За свою жизнь он проиллюстрировал множество произведений русской, советской и зарубежной классики. «Мадам Бовари», «Сочинения» Гвиччардини, «Айна Каренина», «Господа Головлевы», «Кара-Бугаз», «Записки Пиквикского клуба», «Крошка Цахес», «Конек-Горбунок», «Сказки» и «Повести Белкина» Пушкина… Чем дальше, тем больше становился известен Милашевский как иллюстратор, все более часто поступали заказы от издательств. А между тем (особенно в зрелые годы, когда слава большого книжника прочно закрепилась за ним) он каждый вечер брал мольберт и отправлялся в Кусково писать пейзажи маслом или акварелью. И вот именно здесь он отводил душу, здесь, растворяясь в творчестве, он создавал то, что было главным для него в этой жизни.

Из цикла «Кусково».

Цикл «Кусково», как и другие пейзажные работы художника, при жизни его были мало замечены искусствоведами н собратьями по кисти. И в них — быстрых, легких, прозрачных, стремительных и до боли характерных, неповторимых, художник использовал найденную им, сложнейшую по исполнению технику: на мокрый лист бумаги быстро-быстро, без всякой карандашной подготовки, наносится акварелью рисунок. Потом, двумя-тремя штрихами, уже по цвету, спичкой, обмакнутой в тушь, расставляются акценты и придается стремительная целостность вещи. Все его станковые произведения совмещают в себе это несовместимое— полноценную смысловую целостность и стремительность, незаконченность во времени, так остро им ощущаемые! В сущности, все его новые методы и техники были порождены этим постоянным поиском эквивалента вечному движению бытия. И работая в масле, он упорно отказывался от статичности.

Он стремился, по крайней мере, изобразить своего героя то говорящим (как Эттингера), то схваченным за каким то непринужденным жизненным занятием (как девушку-натурщицу’),

Милашевский приехал в Москву в 1924 году. До этого три года он жил в Петрограде, в созданном Горьким для спасения интеллигенции Доме искусств, где соседями его были Гумилев, Ходасевич, Мандельштам, Ольга Форш. Со многими из них Милашевский именно там и познакомился. Но в 1923 году Дом искусств прекратил существование, центр творческой жизни стремительно перемещался в Москву и, как писал Милашевский, в художественном воздухе Ленинграда носилось слово «не хуже». Например: «Вы должны быть не хуже Добужинского». Такой подход к творчеству напрочь не принимала натура художника. Он хотел новизны, свежести, богатства замыслов, бурления жизни и «бежал» в Москву.

Москва.Новогиреево. 1929 год.

Он увидел Москву 20-х годов — говорливую, порой даже крикливую, непоседливую, светло и бестолково радостную. Собственно, в Москве как таковой художник начал жить лишь с 1948 года. А сначала прибежищем ему стали подмосковные села Ильинское, Никольское, Новогиреево… Там он снимал комнаты в летних дачных домиках… Почти каждое утро, садясь в поезд, он ехал в город, где у него была масса дел: договаривался с издательствами, сотрудничал в газете «Гудок»; там, кстати, на «подоконнике художников» встретился однажды с уже знакомым по Петрограду Николаем Васильевичем Кузьминым, и там возник у двух художников замысел создать самостоятельную творческую группу. Суета и заботы, связанные с созданием «Тринадцати», постоянная мысль о том, как прокормить семью (у него к тому времени уже рос сын), вечное катание в пригородных поездах — вот штрихи его московской, того времени, жизни. Но было и другое. Незадолго до переезда в Москву Милашевский провел лето на Псковщине. Именно там и произошел очень значительный для него творческий скачок.

Крестьяне, которых, он рисовал, не име-лр ни времени, ни возможности позировать, и художник, видя их в труде, постоянно чем-то занятыми, учился схватывать людей на лету, запечатлевать дышущуюся натуру. Совершенно неожиданто эта вынужденная мера открыла ему возможности нового стиля. Его будоражило откровение запечатленного момента. Сам он еще не до конца верит в возможность «схватить мгновение», но понимает, что только это ему и важно в творчестве. В таком состоянии Милашевский и приезжает в Москву. Бегущие, снующие люди, переполненные трамваи — все это ему сразу же захотелось нарисовать. Густое, непрестайное движение города художник ощущал как его дыханне, как его пульс. И творческая задача, уже понятая и осмысленная когда-то в Псковской губернии, предстала перед Милашевским на своем более высоком уровне. Так стали появляться московские пейзажи, ставшие впоследствии классическими для характеристики стиля Владимира Алексеевича.

Москва. Угол Лубянки и Мясницкой. Начало 1920-х годов.

Москва. Чистые пруды. 1931 год.

Москва. Трубная площадь. Начало 1920-х годов.

Он рисовал везде и. можно сказать, чем попало: спичкой, веткой, найденной под ногами. Товарищи по группе «Тринадцать» удивлялись его способности встать на людном месте и прямо посреди толпы работать… Якиманка, Мясницкне ворота, Сухарева башня, угол Лубянки и Мясницкой, Трубная площадь. Калужская площадь, Триумфальная арка, Чистые пруды, Нескучный сад — эти и еще многие и многие московские улицы, площади, виды сохранил для потомков Милашевский. Он рисовал только с натуры и никогда по памяти. По памяти — терялась сиюминутность восприятия, а значит и весь смысл. На второй выставке «Тринадцати», среди предложенных художником работ, был уже целый цикл «Москва». Тогда недоброжелатели говорили: «Разве это рисунки — это же черновые наброски». Но вглядимся в эти вещи. Здесь главное не выписанность и конкретность отдельных фигур, зданий, трамваев, лавок. Здесь важна конкретность ощущения. И как, рисуя портрет человека, Милашевский стремился схватить сущностную черту и какое-то внутреннее движение чувств и мысли, так и здесь, воспринимая площадь, улицу будто единый живой организм, он стремился передать его неповторимость.

Была и еще одна причина, почему Милашевский именно в конце 20-х годов с такой страстью принялся рисовать полюбившийся ему город. Во второй книге своих воспоминаний (которые, кстати, вышли в издательстве «Книга», подготовленные вдовой художника Ариадной Ипполитовной) он писал, что все заняты своими темами, а Москву рисовать некому. Говорят, художникам присуща черта провидчества. Запечатлевая Москву 20-х, Милашевский как будто чувствовал, что скоро ее облик изменится необратимо. И ее внутренняя целостность будет нарушена, и многие ее памятники попраны… Это было вообще характерно для Владимира Алексеевича: осознанное как долг стремление сохранить для будущего великое уходящее. По иронии ли судьбы или по внутренней ее закономерности, но запечатленный им, скажем, ряд поэтов и писателей говорит сам за себя: Пильняк, Ходасевич, Клюев, Павел Васильев, Белый, Мандельштам, Ахматова — одни из них были заклеймены, другие сосланы, третьи расстреляны… ‘

А рисунки Москвы так и остались большей свой частью там, в 20-х годах. Ведь позже на смену городским пейзажам прР шли пляжи Кускова с виднеющимися на другой стороне дворцовыми постройками XVIII века. Московские впечатления, потеряв свою свежесть и новизну, уступили место прибалтийским, гурзуфским. Но главное — все более властно отнимала время художника иллюстрация.Почему же иллюстрация, так мало творчески удовлетворявшая самого художника, занимала столь непропорционально большое место в его жизни?.. Когда в начале двадцатых годов художник какое-то время жил на Псковщине, продразверстка еще не стала продналогом: o:i видел, как люди пухнут с голоду… Вот что навсегда осталось в его памяти. Некоторые, даже большого таланта и большой души художники не устояли перед всеподавляющей силой соц-заказа. После коллективизации они писали ломящиеся от яств столы. Милашевский ушел в иллюстраторскую деятельность. Надо было что-то есть, чем-то зарабатывать себе на жизнь. В сущности, он относился к тому поколению надломленных, о котором мы задумались сегодня. А весь его внешний оптимизм — это сродни борьбе за полноценную жизнь вопреки всему (вопреки, например, бнрке «формалист», прилепленной к нему как к одному из лидеров группы «Тринадцать» в 30-х годах). И все дальнейшие перипетии его глубоко трагичной судьбы взяли начало именно там — в этом несоответствии правды совести, свободы творческого поиска и правды официальной.

Но. видимо, такова уж природа таланта. Куда его ни направь, а животворная сила все равно проявит себя и заговорит в полный голос. Милашевский был таким человеком. который просто не смог бы работать где бы то ни было, если бы не «загорелся». не заинтересовал себя этим. Вынужденно придя к иллюстрации, но полюбив эту работу душой, он прилагал все силы, чтобы сказать здесь свое, особое слово, чтобы неповторимым своим почерком обогатить этот жанр. Он становится в некоторой мере даже теоретиком иллюстрации — многочисленные его статьи и рассуждения об этом виде художественной деятельности заслуживают своего отдельного исследования. Будучи по природе своей творцом, он не мог бы смириться с функцией фиксатора сцен н героев, придуманных писателем. Он был иллюстратором интерпретатором. Иллюстратором, для которого уловить внутреннее течение романа и передать его изобразительными средствами, «ответить на внутреннюю структуру образов» — было главным. Существует мир реальный, и существует мир писателя, но существует и мир иллюстратора. И каждый из них — не просто производная от предыдущего, но некая самостоятельная целостность, по глубинной своей сути тождественная предшествующей. Рисунки Владимира Алексеевича к «Запискам Пнквнкского клуба», по наблюдениям многих искусствоведов, далеко превзошли иллюстраторский уровень. А тонко переданные в этом цикле, исполненные психологизма черты жизни англичан удивляли английских исследователей. Чтобы стать первоклассным иллюстратором, надо быть тонким и умным читателем. И Милашевский был таковым. Уловить сокровенную музыку произведения, «моторику» героев (совокупность манер, особенностей поведения человека)— вот какую задачу ставил он перед собой как читатель.

Казалось бы, он нашел себя в иллюстрировании «взрослой» классики. И свою любимую технику — «мокрую» — научился использовать в этих работах. Но жизнь предлагала новые и новые задачи. В 1949 году Милашевского неожиданно просят проиллюстрировать пушкинскую «Сказку о попе и работнике его Балде». Эта работа была не только неожиданна, но и, казалось, чужда тому сокровенному ядру художника, которое мы называем творческой природой. Но Милашевский взялся за эту работу. Взялся с тем непостижимым упорством и упрямством, которые были свойственны ему как человеку. Единственное, что связывало его с новой задачей, — так это пять военных лет работы в «Окнах ТАСС», во многом сохранивших традиции «Окон РОСТА» Маяковского. А Милашевский своим художественным чутьем улавливал очень прочную, хотя и очень опосредованную связь между этой сказкой Пушкина и творчеством Маяковского. В плакатности, народности, юмористичности сказки о Балде, он видел традиции ярмарочной России, лубка и частушечно-песенно-го народного творчества. Основываясь на этих, казалось бы, зыбких связях, Милашевский принялся за работу. Творил, как всегда, нервно, быстро. А в результате — огромный успех. Иллюстрации к сказке о Балде всеми признаны его несомненной творческой удачей. С этого момента, с конца 40—начала 50-х годов, в сущности, начинается «Пушкиниана» Владимира Алексеевича. В последующие годы он проиллюстрировал все сказки Пушкина, а цикл рисунков к «Повестям Белкина» уже не успел завершить.

Говорить об иллюстрациях Милашевского к сказкам надо, помня эту формулу: талант везде себе дорогу пробьет. Не так просто в пятьдесят шесть лет начать в жизни что-то совсем для себя новое. И в этом новом найти свой сугубо индивидуальный путь. Кстати, совершенно неожиданно для самого художника при работе над иллюстрациями к сказкам Пушкина из подсознания вдруг «вынырнуло» все его саратовское детство, с поразительной яркостью вспомнился русский быт XVIII—XIX веков, так прочно и так колоритно существовавший в дореволюционном Саратове. В одном из своих выступлений перед работниками Всесоюзного музея А. С. Пушкина Милашевский говорил о том, что так часто встречающиеся в его работах малиновые маковки церквей, изумрудные луга, крутые живописные обрывы вынесены им из детства на Средней Волге. А история русского костюма, знание которой так необходимо иллюстратору-сказочнику, для него не просто история, но и воспоминания того времени, когда он — мальчик из интеллигентной и строгой семьи — ходил в красной шелковой рубахе-косоворотке, с вышитыми воротом, подолом и обшлагами рукавов, в черных шароварах и в татарских, специально выделываемых в Казани сапожках из разноцветного сафьяна. Трудно представить, но человек, ходивший по московским улицам в 70-е годы, XIX век знал не понаслышке.

Он плыл с матерью на пароходе по Средней Волге и видел «беляны» — впоследствии уже никогда не строившиеся, резные некрашеные баржи, мрачных скопцов, торговцев-персов и персиянок с ними, которые своими прозрачными одеждами бросали в краску русских матрон… Старинный русский быт, несущий в себе код

русской истории, вошел в сознание художника с первых лет его жизни. Все Это сказалось в работах Милашевского, в его иллюстрациях к сказкам. Но не только в них.

Голландский домик. 1930 год.

Смотрю на кусковский цикл Владимира Алексеевича. Какие свежие, яркие, радостные краски, какая свобода восприятия жизни! Родство с импрессионистами чувствуется в этих вещах, их раскрепощенный, выпущенный из рамок канонов «цвет жизни». Много мотивов, видимых и подспудных, переплетается в творчестве любого художника. И как в связи с жизнеутверждающими красками Владимира Алексеевича не вспомнить зиму 1913 года, когда студент Высшего художественного училища Володя Милашевский, пытаясь определить свое собственное отношение Y многочисленным толкованиям захватившего тогда художественный Петербург «сезаннизма», едет в Москву и в наивном, восторженном письме просит у Сергея Ивановича Щукина разрешения посмотреть его блестящую коллекцию импрессионистов. Тот день остался в нем навсегда. Впервые увидены Сезанн, Ван-Гог, Гоген не в репродукциях. Увиден цвет как неотъемлемое, необьединимое от самой жизни — ее ощущение. Во всей силе, мощи и ликовании.

Как удивительно слилось все это с древней еще Москвой, торговой, румяной, имевшей свой неповторимый дух. Краски импрессионистов и краски впервые увиденного белокаменного города смешались, слились в воображении художника. Пройтись с Милашевским по Москве тех лет — одно удовольствие (мы можем это сделать, прочитав вторую часть воспоминаний Владимира Алексеевича). Особенная архитектура, бабы в платках, нищие, Тверская, что была когда-то дорогой в Тверь… И в новой своей ипостаси предстает город, когда художник приезжает сюда осенью 1924 года: новая «старая Москва», с еще не разрушенной Сухаревой башней, еще сохранившая сорок сороков своих церквей. Но уже с другими людьми, другим ритмом и, значит, с другим колоритом.

Художник писал обычно летом. Натура вдохновляла его. Поэтому, отправляясь на прогулку, он брал с собой мольберт, вовсе не ставя перед собой задачи непременно что-то изобразить. Он просто шел гулять. Но если вдруг изнутри его обжигало…

Говоря о живописных пейзажах художника, мало сказать о цвете. Краски для него ведь были только средством передать живость и подлинность ощущения всего движущегося бытия. То же, что он делал •спичкой, — он пытался проделать и маслом. Это невиданно — «метод темпа»’ в работе маслом. Маслом — на одном дыхании, в момент, чтобы у<®еть схватить именно это целостное мгновение, со всеми свойственными именно ему, и никакому другому, позами людей, их движениями, оттенками света, настроением. Для самого Милашевского такое творчество было счастьем. А вот работая над иллюстрациями (в основном это происходило зимой), он, заставляя себя влюбиться в эту работу, был словно закован в темницу.

Свободы творчества, свободы самопроявлення его художественной натуры практически не было. В 1926 году Милашевский был приглашен Николаем Васильевичем Кузьминым в его родной город Сердобск. «Три месяца не думать о заработке и грамотном, служебном рисунке!» — восклицает художник. И в этом восклицании — трагедия, обнаженность глубоко скрытой боли… В той же второй части воспоминаний Владимир Алексеевич говорит о своем редакторе 20—30-х годов И. И. Лазаревском. Это был «человек придирчивый, требующий безукоризненный рисунок. Может быть, он и упивался некоей властью все указывать, управлять и взыскивать… Часто я делал довольно беглые эскизы задуманного рисунка-иллюстрации. Я легко, не задумываясь, клал штрихи на бумагу, боясь отстать… Потом приходилось все выделывать грамотно… Тень Лазаревского незримо присутствовала за моей спиной, где-то в теневых углах комнаты».

На что это больше похоже: на творчество или на страдание? Вы скажете, любое творчество отчасти страдание… Но когда Милашевский шел на прогулку, беря с собой этюдник, для него это был праздник. Он чувствовал подъем, радостное бурление всех сил. Ах, это, впрочем, так заметно во всех его пейзажных работах. Он говорил: «Сейчас я буду давать концерт. Только вот аплодисментов пока не слышу». И он давал «концерт» за «концертом». Сам процесс творчества был, собственно, так красив и эмоционален, что, в самом деле, собирались люди и как целостное музыкальное произведение «выслушивали» каждый раз рождение новой картины.

После дождя. 1949 год.

Сколько в творческом наследии Милашевского осталось кусковских пейзажей? Триста, четыреста, пятьсот? Никто не считал… Он писал их много лет подряд почти каждый день. Где-то в глубине и по большому счету навсегда раненный невниманием, художник с внешней легкостью и непринужденностью дарил эти вещи кому попало. Случайно какие-то из них, иногда далеко не лучшие, попадали к коллекционерам, уезжали за границу, до сих пор многие из них хранятся у Ариадны Ипполитовны Милашевской. Сейчас, правда, многое пришло в музеи. А мы уверенно и со знанием дела продолжаем восхищаться Милашевским-иллюстратором. Нет же, не в том суть, что Милашевский-иллюстратор плох. Иллюстрации его прекрасны. Но при всем том мы должны знать все его разностороннее, многогранное творчество.

Обнажённая. 1934 год.

По иронии судьбы то, что было средством зарабатывать деньги, ставилось ему в главную заслугу. А то, что для него было главным, истинным, но самим художником не выпячиваемым, не проталкиваемым — не умел он этого делать, — осталось многим не известным, не увиденным. И так мы в очередной раз закрыли для себя одну из ярких страниц русского советского искусства. Самобытный дар художника, закованный в кандалы жанра, приняли за его наиболее полное творческое раскрытие.Дух времени — самое неуловимое, но самое важное в рисунке для Владимира Алексеевича. И дух времени, выраженный в духе рисунка, — высшее достижение художника. Современность не обязательно должна быть обозначена запечатленными заводами и передовыми стройками. Если мы посмотрим на кусковские пейзажи, то увидим копии античных скульптур, дворцовые о постройки XVIII века, но на их фоне, по- о среди них — современных людей. Современность не только в их одежде. Но в движениях людей, в их манере себя вести, в том, как они ходят, плавают, одеваются, сидят (в моторике!), художник сумел передать непреложную примету времени. И в этом синтезе (искусственном ли, естественном?) старых построек и новых людей тоже выражало себя время, оно проглядывало в соединении изысканности, изящества остатков старого мира и радостных, еще намечающихся ростков новой жизни. У художннка есть замечательная вещь: две девушки гуляют по парку им. Горького. При первом же взгляде мы поннмаем, что изображены здесь 30-е годы. Это, действительно, не до конца уловимо — в чем: в беретках ли, которые тогда носили, в сумочках ли, или в едва заметной особенности походки, свойственной лишь девушкам 30-х, в положении ли их рук, в осанке ли, в повороте ли головы… А вот в едва намеченных контурах людей, зданий, трамваев на рисунках Москвы проглядывает суть движения уже не конкретных индивидов, но целого города 30-х годов. И снова не ошибешься в узнавании времени, посмотрев на эти рисунки, и снова удивишься — в каких неуловимых деталях, элементах художник смог его передать? Но, видимо, не все можно и нужно объяснять в творчестве художника. Есть вещи, разгадка которых — в таланте.

Владимир Алексеевич Милашевский умер в 1976 году. При его жизни состоялось несколько небольших персональных выставок. Правда, по две-три его картины участвовали почти в любой экспозиции, организуемой МОСХом. В таких смешанных показах его работы увидело и зарубежье. Но это не дает сколько-нибудь объективного понятия о художнике, чье творчество столь разнопланово, столь многопластово. Самая большая из всех когда-либо проходивших персональных выставок Милашевского состоялась в столице в 1978 году. Здесь впервые более или менее полно были представлены все аспекты его творчества. Именно тогда многие узнали имя Милашевского-художника. Тогда подскочил интерес к его творчеству у специалистов. Вдову художника стали осаждать музейные работники. Тогда фонды многих музеев пополнились его полотнами. Стали появляться статьи о художнике. За минувшие после смерти Милашевского годы прошло уже три его персональных выставки. Четвертая — та, с которой мы начали свой рассказ.

Гармоничная, сложная личность художника все еще ждет своего исследователя. А его работы, разлетевшиеся по частным коллекциям и музеям страны, — обобщения и большого серьезного.

Лариса Михайлова.