Волошин Максимилиан

Волошин Максимилиан

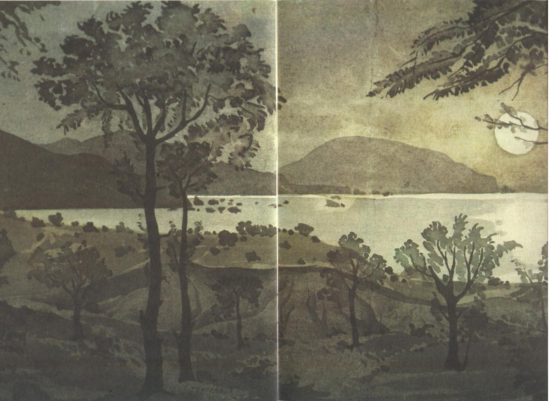

Замечательный русский поэт Максимилиан АлександровичВолошин (1877—1932) был универсалом в культуре: он известен своей блестящей литературной критикой, искусствоведческими разборами и любопытными живописными работами. Влюбленный в древнюю Киммерию, он построил большой дом в Коктебеле и переехал в него на постоянное жительство. Этот дом был легендарным в среде литераторов — здесь гостили и работали многие выдающиеся русские писатели XX века (А. Толстой, М. Цветаева, Н. Гумилев и др). В юности Волошин, учившийся в Феодосийской гимназии, «прошел» через художественную школу Айвазовского. В собственных живописных опытах Волошин пытался «воссоздать» древний киммерийский пейзаж, найдя себе единомышленника в лице еще одног известного «киммерийца» — художника К. Вогаевского (1872—1943), чье творчество — как и творчество Волошина — хорошо представлен» в Феодосийской картинной галерее. Почти нет писателя, который бы хоть раз не набросал свое изображение. Постоянно вглядываясь в окружающий мир —как же не вглядеться в самого себя: также целый мир, столь же неисчерпаемый и изменчивый? Некоторые в течение жизни создавали настоящие сюиты автопортретов (вспомним Пушкина, Шевченко). Зачастую это вглядывание приправлялось самоиронией: только в шарже изображали себя Л. Андреев, А. Блок, А. Белый, В. Маяковский, С. Городецкий. (Другое дело,что не у каждого хватало мастерства для профессионального портрета!) Уникальным в этом отношении является творчество Максимилиана Волошина (1877-1932).

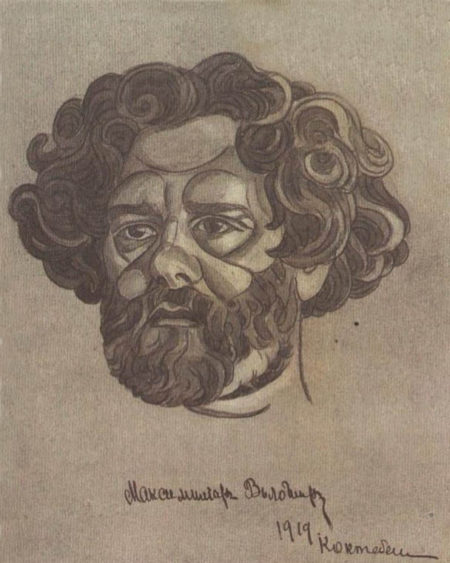

Автопортрет. 1919 год.

Соединив в себе два (главных) дара — поэта и художника,- он

поистине был еще человековедом. Отсюда в его творчестве

большой цикл стихотворных портретов «Облики»; отсюда, при

преимущественной любви к пейзажу,- нередкое его обращение,

как живописца, к жанру портрета. В 1908 году, отвечая на

упрек В. Брюсова во вторжении в его личную жизнь, Волошин

объяснял: «В каждой статье я стремлюсь дать цельный лик

художника. Произведения же художника для меня нераздельны с

его личностью. Если я, как поэт, читаю душу его по изгибам

его ритмов, по интонации его стиха, по подбору его рифм, по

архитектуре его книги, то мне, как живописцу, не меньше

говорит о душе его и то, как сидит на нем платье, как

застегивает он сюртук, каким жестом он скрещивает руки и

подымает голову. (…) Отделять книгу от автора ее, слово

—от голоса, идею — от формы того лба, в котором возникла

она, поэта-от его жизни… как поэт Валерий Брюсов может

требовать этого?» («Русь», 1908, 4 янв.)

Различая в человеке лицо и маску, Волошин видел в них

внешние проявления лика каждого. Лик — это некий

синтетический образ человека, в котором его душевные и

духовные особенности выступают в материальных, внешних

проявлениях: в облике, в событиях его жизни, в творчестве и

в судьбе. «Мудр всей земной мудростью только тот, кто

от духа приходит к лику, кто, познав в себе свою бессмертную душу, поймет, что только в преходящем лике жива она и что только ликом утверждается дух в мироздании»,—записал поэт в одной из тетрадей.

Познать собственный лик можно только путем сопоставления с

другими и со всем миром явлений. «В других познавай свой

лик, и сам будь зеркалом для других». По существу, «во всех

явлениях и во всех людях мы видим только свой лик».

Постижение через лик и является целью искусства: «К лику

стремится искусство. <…) Ликом познается безликое».

Только обретя словесное (или живописное, музыкальное) имя,

лик может быть закреплен: преодолев мгновение, он станет

бессмертным. О долге художника назвать все явления мира

идет речь во многих стихах и статьях Волошина. «Человек,

поднявшийся в самосознании до творчества, воплотивший себя

в ярком художественном образе, может сохранить, спасти свой

лик для других поколений, запечатлеть его в зеркале их

понимания. Человек —та мгновенная точка, через которую одна

вечность перетекает в другую, мгновение становится вечностью и вечность

мгновением».

Поэтому-то в лике—«высшая тайна»…

Впервые Волошин обратился к изображению себя еще

гимназистом, в 1897 году. (К тому же периоду относится

набросок стихотворного автопортрета:

«Не высок, не толст, не тонок.

Холост, средних лет.

Вид приятен, голос звонок.

Хорошо одет.

У него в руках все бьется.

Он любитель клякс…

И поэтому зовется:

«Ах, мой милый Макс!»)

И в рисунке, и в стихотворении — шарж, что связано как с

недостатком мастерства, так и с природным чувством юмора

автора. Располагала к этому и внешность поэта — недаром Э.

Голлербах впоследствии отмечал: «Из этой фигуры легко

сделать гротеск,-так много в ней отступлений от нормы».

Неуверенно выполнен и автопортрет 1900 года, где Волошин изобразил себя со своими спутниками в путешествии по Европе.

В 1901 году, не без влияния Е. С. Крутиковой, поэт ставит

перед собой задачу овладеть техникой рисунка. «Я стал

заносить в маленькие альбомчики карандашом фигуры, лица и

движения людей, проходящих по бульварам, сидящих в кафе и

танцующих на публичных балах,-вспоминал он позже в очерке

«О самом себе» (1930).—Образцами для меня в то время были

молниеносные наброски Форена, Стейнлена и других

рисовальщиков парижской улицы». В пешеходном путешествии по

Испании тем же летом Волошин «уже не расставался с

карандашом и записной книжкой».

Таких записных книжек-альбомчиков сохранилось в архиве

поэта 65! И в них по меньшей мере 14 автопортретов. Чаше

это шаржи, но они уже сделаны умелой рукой, все более

профессионально. Например-пляшущий Волошин (ок. 1903 г.)

—образ, перекликающийся с поздними его строками:

«И бивол-Макс, принявший вид испанца.

Стяжал в толпе за грацию венцы!».

Есть и «серьезные», добротные воспроизведения натуры.

С 1904 года Волошин работает над виньетками и концовками

для журнала «Весы» —и, вслед за Ф. Валлотоном, стремится

свести человеческое лицо к маске, сделать его предельно

лаконичным. (Планируя тогда же первый сборник своих

стихотворений, он намеревался вместо посвящений сделать

«маски тех, кому посвяшено» стихотворение.) Таковы его

автопортреты, словно выступающие из концентрических (анфас)

и волнообразных (профиль влево) карандашных линий

(1904-1908 гг.).

Следующей ступенью Волошина стали автопортреты в цвете, к

которым он обратился в 1915-1916 годах в Париже. Дружба с

Диего Риверой, работавшим тогда в кубистической манере,

несомненно, повлияла на эти произведения. Таких

автопортретов дошло до нас девять: два из них сделаны

гуашью, остальные — акварелью. Покидая Париж весной 1916

года, Волошин оставил их Е. И. Савинковой (1877 — ок.

1942), от которой они перешли к певице Н. К. Кедровой

(1907-1987). В 1980 году Наталья Константиновна передала

эти работы Дому-музею Волошина в Коктебеле (где они сейчас

и хранятся). От нее же был получен акварельный автопортрет Волошина, подаренный лично ей в Москве в

1917 году (тогда же, по-видимому, и выполненный). К этому

же периоду можно отнести еще три автопортрета в профиль

(один смеющийся): поэт здесь в пиджаке (или пальто), как он

обычно одевался только в городах. Все эти работы не

назовешь шедеврами (тем более что часть из них явно

экспериментальна), но все-таки они достойны занять место в

обширной иконографии Волошина…

Новый и высший этап работы над автопортретом относится к

1918 году. Решив сам проиллюстрировать сборник

стихотворений «Демоны глухонемые», Волошин с особым рвением

обращается к графике. 14 июня 1918 года он сообщает А. М.

Петровой, что начал «делать обложку, заставки и

фронтисписы» к книге. А 8 июля делится с П. Б. Красновым:

«До сих пор мне никогда не приходилось заниматься графикой

и предварительно потребовалось овладеть штриховой техникой:

она меня очень влекла, и удалось найти нечто новое для передачи световых эффектов. <…> Все рисунки, конечно, штриховые, сделанные пером и чернилами (не мог достать туши)…»

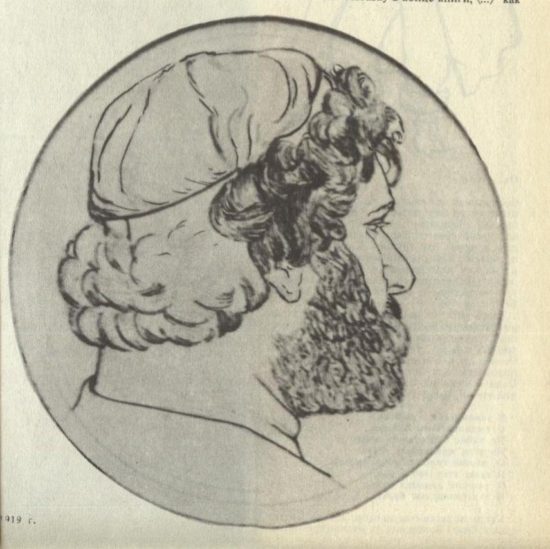

По-видимому, одним из первых был сделан вариант

автопортрета в овале с наклоненной вперед головой и

зловещей Звездой-полынью из Апокалипсиса над левым плечом.

Автопортрет этот-часть проекта обложки книги; над ним даты:

«1914—1918 годы», внизу: «Книгоиздательство Камена.

Харьков. 1918 г.». (Сохранился и эскиз к этому портрету.)

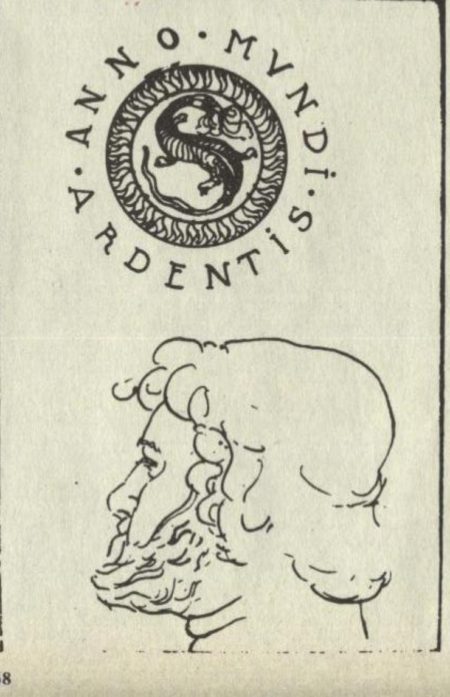

Затем возникла голова в профиль, под изображением дракона в

кругe с надписью «Anno mundi ardentis» (этот сборник стихов

Волошина, вышедший из печати в 1916 году, первоначально

должен был войти в «Демоны глухонемые»). Окончательно

Волошин остановился на изображении себя в тесном круге, с

лентой в волосах и заштрихованным фоном. Этот автопортрет

он мыслил «как заставку в конце книги, <…) как бы

подпись под книгой, и сильно уменьшенным: насколько

позволит четкость клише» (письмо к Краснову от 9 октября

1919; последнее требование не было выполнено издателем:

портрет дан крупно). К этому периоду примыкает и погрудный

акварельный портрет в профиль, находящийся в Третьяковской

галерее

Здесь уместно заметить, что вообще колоритная фигура

Волошина обычно воспринималась художниками по одной из двух

ассоциативных линий: старорусской или античной. Одним он

напоминал кучера, протодьякона, персонажа пьес Островского,

другим — Зевса, Пана, Посейдона. Сам поэт склонялся ко

второй линии, еще в 1913 году написав:

Я узнаю себя в чертах

Отриколийского кумира

По тайне благостного мира

На этих мраморных устах.

О, вещий голос темной крови!

Я знаю этот лоб и нос,

И тяжкнй водопад волос,

И эти слвинутые брови…

Когда польский скульптор Эдвард Виттиг сделал бюст Волошина «в очень строгом античном стиле», напоминающем голову Зевса, Максимилиан Александрович был вполне удовлетворён и писал матери: «Я не говорю о сходстве, но он сам по себе будет очень крупным произведением искусства.

Эти античные ассоциации явно проглядывают в автопортретах

периода гражданской войны, но к ним прибавиликь еще

библейские. В то время в поэзии Волошина произошел сильный

сдвиг, большинством современников воспринятый как

перерождение. «Как будто совсем другой поэт

явился — мужественный, сильный, с простым и мудрым

словом»-формулировал В. Вересаев. Соответственно

героизированная трактовка возобладает и в портретах

Волошина той поры, сделанных другими художниками: грозным

библейским пророком предстает он в работах Мане Каца и А.

К. Шервашидзе (1919), Н. И. Хрустачева (1920) и К. С.

Петрова-Водкина (1927)… Сходное восприятие характерно и

для автопортретов Волошина пореволюционного периода- как

уже упомянутых, 1918 года, так и серии, которую можно

отнести к 1919 году. Для последних характерны скульптурные

завитки волос и скорбная складка-полумесяцем-на лбу. Один

из этих автопортретов датирован (воспроизведен: «День

поэзии». М., 1977, после с. 32), к этому же времени можно

отнести еще четыре.

Таким образом, всего Волошиным создано около пятидесяти

автопортретов-случай беспрецедентный! И, думается, не

самолюбование (как полагали некоторые) было тому причиной,

а нормальный интерес человека, всю жизнь стремившегося

познать самого себя. И — найти свой лик, в котором — «высшая тайна»…

Вл. КУПЧЕНКО, 3. ДАВЫДОВ

Сквозь сеть алмазную зазеленел восток.

Вдаль по земле, таинственной и строгой,

Лучатся тысячи тропинок и дорог.

О, если б нам пройти чрез мир одной дорогой!

Всё видеть, всё понять, всё знать, всё пережить,

Все формы, все цвета вобрать в себя глазами,

Пройти по всей земле горящими ступнями,

Всё воспринять и снова воплотить.

1903 или 1904

Над зыбкой рябью вод встает из глубины

Пустынный кряж земли: хребты скалистых гребней,

Обрывы черные, потоки красных щебней

-Пределы скорбные незнаемой страны.

Я вижу грустные, торжественные сны —

Заливы гулкие земли глухой и древней,

Где в поздних сумерках грустнее и напевней

Звучат пустынные гекзаметры земли.

И парус в темноте скользя по бездорожью,

Трепещет древнею, таинственною дрожью

Ветров тоскующих и дышащих зыбей.

Путем назначенным дерзанья и возмездья

Стремит мою ладью глухая дрожь морей,

И в небе теплятся лампады Семизвездья.

1907

Ступни горят, в пыли дорог душа…

Скажи: где путь к невидимому граду? —

Остановись. Войди в мою, ограду

И отдохни. И слушай не дыша,

Как ключ журчит, как шелестят вершины

Осокорей, звенят в воде кувшины…

Учись внимать молчанию садов,

Дыханью трав и запаху цветов.

Январь 191

ИЗ ЦИКЛА „КИММЕРИЙСКАЯ ВЕСНА»

Яры, увалы, ширь полей…

Всё так печально, так знакомо…

Сухие прутья тополей,

Из камней низкая ограда,

Быльем поросшая межа,

Нагие лозы винограда

На темных глыбах плантажа,

Лучи дождя и крики птичьи,

И воды тусклые вдали,

И это горькое величье

Весенней вспаханной земли…

12 февраля 191

Звучит в горах, весну встречая,

Ручьев прерывистая речь;

По сланцам стебли молочая

Встают рядами белых свеч.

А на полянах влажно-мшистых

Средь сгнивших за зиму листов

Глухие заросли безлистых

Лилово-дымчатых кустов.

И ветви тянутся к просторам,

Молясь Введению Весны,

Как семисвечник, на кототором

Огни ещё не зажжены.

16 февраля 1910

Карадаг 2

Над черно-золотым стеклом

Струистым бередя веслом

Узоры зыбкого молчанья,

Беззвучно оплыви кругом

Сторожевые изваянья,

Войди под стрельчатый намет,

И пусть душа твоя поймет

Безвыходность слепых усилий

Титанов, скованных в гробу,

И бред распятых шестикрылий

Окаменелых Керубу.

Спустись в базальтовые гроты,

Вглядись в провалы и пустоты,

Похожие на вход в Аид…

Прислушайся, как шелестит

В них голос моря — безысходней,

Чем плач теней… И над кормой

Склонись, тревожный и немой

Перед богами преисподней…

…Потом плыви скорее прочь.

Ты завтра вспомнишь только ночь,

Столпы базальтовых гигантов,

Однообразный голос вод

И радугами бриллиантов

Переливающийся свод.

17 июня 1918

Коктебель

Как в раковине малой — Океана

Великое дыхание гудит,

Как плоть ее мерцает и горит

Отливами и серебром тумана,

А выгибы ее повторены

В движении и завитке волны, —

Так вся душа моя в твоих заливах,

О, Киммерии темная страна,

Заключена и преображена.

С тех пор как отроком у молчаливых

Торжественно-пустынных берегов

Очнулась я — душа моя разъялась,

И мысль росла, лепилась и ваялась

По складкам гор, по выгиба

Огнь древних недр и дождевая влага.

Двойным резцом ваяли облик твой, —

И сих холмов однообразный строй,

И напряженный пафос Карадага,

Сосредоточенность и теснота

Зубчатых скал, а рядом широта

Степных равнин и мреющие дали

Стиху — разбег, а мысли — меру дали.

Моей мечтой с тех пор напоены

Предгорий героические сны

И Коктебеля каменная грива;

Его полынь хмельна моей тоской,

Мой стих поет в волнах его прилива.

И на скале, замкнувшей зыбь залива,

Судьбой и ветрами изваян профиль мой.

6 июня 1918

Из крови, пролитой в боях,

Из праха обращенных; в прах,

Из мук казненных поколений,

Из душ, крестившихся в крови,

Из ненавидящей любви,

Из преступлений, исступлений —

Возникнет праведная Русь —

Я за нее за всю молюсь…

МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН

В свое время крымское ЧК обвинило поэта Максимилиана

Волошина в шпионаже в пользу Германии. Эта байка

просуществовала недолго, поэт получил охранную грамоту от

советского правительства. Волошин никогда не был ничьим

шпионом. И тем не менее давал и продолжает давать нам

ценную информацию к размышлению. И не менее ценные

размышления к информации.

Рихард Зорге предупреждал о скорой войне с Германией.

Максимилиан Волошин предостерегает от второй гражданской

войны в России.

«Дверь отперта. Переступи порог…»

100 лет назад, в 1893 году, мать будущего поэта, художника,

историка, философа Максимилиана Волошина, приобрела на

пустынном берегу Восточного Крыма, близ болгарской

деревушки Коктебеля, земельный участок. Так начался Дом

поэта, которому суждено было сыграть выдающуюся роль в

развитии русской культуры.

«Дверь отперта. Переступи порог» — слова из программной

поэмы Волошина. Кто только не переступал порог этого дома:

люди самых различных судеб и взглядов. В этом доме отдыхали

и работали Михаил Булгаков и Алексей Толстой, Андрей Белый

и Владислав Ходасевич, Иван Бунин и Валерий Брюсов, Осип

Мандельштам и Марина Цветаева, Корней Чуковский и Илья

Эренбург, Надежда Обухова и Генрих Нейгауз…

Так случилось, что в раннем детстве посчастливилось

переступить порог Дома и мне, потом я часто приезжал и жил

в нем. Его хозяйка Мария Степановна Волошина, вдова поэта,

одарила меня своей дружбой и не раз говорила: напиши о

Доме, о Максе, своем ощущении его. Выполняю эту просьбу с

большим опозданием. И не потому, что раньше не было желания

или времени, а потому, что внутренняя потребность сделать

это появилась именно сейчас, когда россияне мучительно ищут

нравственную опору, которая помогла бы им сохранить

устойчивость в нашем раздерганном потерянном обществе.

Волошин, безусловно, был поэтом от Бога, и основное

свойство поэзии он определял как -пророчества

енность». Сам

Макс — так он просил всех называть его — прекрасно понимал,

что про

а его будут поначалу встречены скептически,— это и

случилось на самом деле,— что осознают их по-настоящему

лишь будущие поколения, но это его не смущало, такова уж

участь всех поэтов. Настоящих, разумеется. «Для того, чтобы

увидеть текущую современность в связи с общим течением

истории,— писал он,— надо суметь отойти от нее на известное

расстояние. Но чтобы найти соответствующую перспективную

точку зрения теперь же — в текущий момент — поэт должен

найти ее в своем миросозерцании, в своем представлении о

ходе и развитии мировой трагедии».

В марте 1917 года, в самый разгар массовой эйфории по

поводу славной Февральской революции, Волошин предсказал

России близкий террор, гражданскую войну, расстрелы и

Вандею, озверение, потерю лика и раскрепощение духов

стихий. И кровь, море крови. Его тогда называли чудаком. А

от пророчества отмахнулись, ведь было сказано, что «умом

Россию не понять». Макс понял Россию умом и интуицией.

Для него русская революция была нерусской, ибо Россия в

феврале 1917 года пошла, по его убеждению, не своим, а

западным путем, приняла на себя удар, предназначавшийся

Западу, и тем самым спасла его:

Не нам ли суждено изжить

Последние судьбы Европы,

Чтобы собой предотвратить

Его погибельные тропы.

Наверное, что-то в этом роде имел в виду Петр Чаадаев,

когда говорил, что «мы принадлежим к числу наций, которые

как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь

для того, чтобы дать людям какой-нибудь страшный урок».

Однако для Макса Волошина эти страшные уроки происходят не

оттого, что Россия как бы не входит в состав человечества,

а, напротив, оттого, что она слишком близко к сердцу

принимает его судьбы: «Как повальные болезни — оспа,

дифтерит, холера — предотвращаются предохранительными

прививками, так Россия — социально наиболее здоровая из

европейских стран — совершает в настоящий момент жертвенный

подвиг, принимая на себя примерное заболевание социальной

революцией, чтобы, переболев ею, выработать иммунитет и

предотвратить смертельный кризис болезни в Европе». И

потому «мы вправе рассматривать совершающуюся революцию как

одно из глубочайших указаний о судьбе России и об ее

всемирном служении».

Однако для самой России эта честь обернулась новой

жертвенной трагедией, ибо к демократической форме правления

в тот момент она была не подготовлена. Хотя бы уже потому,

что в ней отсутствовал средний класс, наделенный

достаточным уровнем культуры:

Буржуя не было, но в нем была потребность…

Для революции необходим капиталист,

Чтоб одолеть его во имя пролетарьята.

Его слепили наскоро: из лавочников, из купцов,

Помещиков, кадет и акушерок

Его смешали с кровью офицеров,

Пожгли, оплавили в застенках Чрезвычаек.

Гражданская война дохнула в его уста…

Тогда он сам поверил в свое существование

И начал быть.

Вот это искусственное создание, а точнее, отсутствие

третьего сословия, неотвратимо вело революцию к трагедии.

В своем исследовании исторических путей России, стержнем

пронизывающим его стихи и статьи периода революции, Волошин

исходил из того, что «никакая одежда, взятая напрокат с

чужого плеча, никогда не придется нам по фигуре», что

«каждое государство вырабатывает себе форму правления

согласно чертам своего национального характера и

обстоятельствам своей истории». В правоте этого постулата

россияне могут сегодня убедиться на собственном горьком

опыте: ни шоковая терапия по-польски, ни монетарная реформа

по-англосаксонски вытянуть Россию из кризиса не способны,

они загоняют ее в еще больший тупик.

К сожалению, замечает Волошин, необходимого для выбора

политической формы жизни личного опыта у России в канун

революции не было из-за нескольких веков «строгой опеки».

Поэтому вероятнее всего, прогнозирует он, «она пройдет

через ряд социальных экспериментов, оттягивая их как можно

дальше влево, вплоть до крайних форм социалистического

строя, что и психологически и исторически желательно для

нее».

Думаю, что под «крайними формами» поэт понимал то, что мы

называем сегодня казарменным коммунизмом. И вот что

интересно: «прогностик», как назвал свой прогноз Волошин,

он сделал, по его словам, «в те дни, когда Ленин еще не

успел вернуться в Россию и угроза большевизма еще не

намечалась»! Такой ход событий поэт считал неизбежным: «все

это было бы пережито Россией, независимо от того или иного

правительства».

Волошин, однако, не останавливается в своем прогностике на

крайней форме социалистического строя: «Но это отнюдь не

будет формой окончательной, потому что впоследствии Россия

вернется на свои старые исторические пути, то есть к

монархии: видоизмененной и усовершенствованной, но едва ли

в сторону парламентаризма».

Читая в 1920 году лекцию «Распятая Россия», поэт

констатировал: «Первая часть моих тогдашних предположений

осуществилась, в осуществлении второй я не сомневаюсь». Это

не было простой догадкой, это было логическим прозрением,

основывавшимся на реальных фактах. Революционеры разрушили

старую Россию. А дальше что? — спрашивает он. И отвечает:

«Но только лишь они принялись за созидательную работу, как

против их воли, против собственной идеологии и программы,

их шаги стали совпадать со следами, оставленными

самодержавием… Советская власть, утвердившись в Кремле,

сразу стала государственной и строительной: выборное начало

уступило место централизму, социалисты стали чиновниками,

канцелярское бумаготворчество удесятерилось, взятки и

подкупность возросли в сотни раз и т. д. Это сходство говорит о неизбежности государственных путей России».

И Волошин делает вывод: «На этом основывается наше

предположение, что Россия будет единой и останется

монархической, несмотря на теперешнюю «социалистическую

революцию»- Им ничто, по существу, не мешает ужиться

вместе… Социализм тщетно ищет точки опоры, чтобы

перевернуть современный мир… Он неизбежной логикой вещей

будет приведен к тому, что станет искать ее в диктатуре, а

после в цезаризме» (!)

«Великий Петр был первый большевик…»

Парадоксальные зачастую высказывания Волошина будоражат

мысль, заставляют глубже осознать, казалось бы, уже

известные вещи. Бесспорно, что сам поэт состоялся как

мыслитель и философ благодаря сложным революционным

процессам, осмысление которых оказалось ему по плечу и

которые сами пробудили его колоссальный творческий

потенциал. На это обратили внимание многие его

современники. Викентий Вересаев отметил, что революция

ударила по Максу-поэту, как огниво по кремню. Удивлялся

огромному прогрессу в творчестве Волошина Иван Бунин. А

Марина Цветаева без обиняков утверждала, что Макс стал

настоящим русским поэтом именно благодаря революции.

— Так чем же был для Макса Октябрь?

Мария Степановна не торопится с ответом, обдумывает его:

— Чем был для него Октябрь?.. Если в двух словах, то

— повторением попытки Петра сделать Россию цивилизованной.

Но и тут цивилизаторская миссия большевиков натолкнулась на

российскую темноту и фабричную отсталость… И вышло то,

что вышло. Мася был убежден, что в тех условиях ничего

иного, кроме монархии, в Россйй быть не могло… И что

зерна социализма, брошенные в российскую почву, способны

были прорасти только уродливым симбиозом, который он сам

называл социал-монархией. Вы это теперь именуете

«сталинизмом».

Великий Петр был первый большевик

Замысливший Россию перебросить,

Склонениям и нравам вопреки,

За сотни лет, к ее грядущим далям.

Он, как и мы, не знал иных путей,

Опричь указа, казни и застенка,

К осуществленью правды на земле…

Мысль о волюнтаристской политике в российской истории

Волошин в своих стихах проводил неоднократно, подчеркивая

преемственность такой политики, независимо от того,

осуществляли ее цари или революционеры:

Что менялось? Знаки и возглавья.

Тот же ураган на всех путях.

В комиссарах — дух самодержавья,

Взрывы революции в царях.

Вздеть на виску, выбить из подклетья

И швырнуть вперед через столетья

Вопреки законам естества —

Тот же хмель и та же трын-трава.

Ну, а сегодня? Сегодня опять поменялись знаки и возглавья.

Казней и застенков пока, слава Богу, нет. Но существо

политики все то же. С помощью большевистских методов

типичный россиянин Ельцин снова, в который раз пытается

швырнуть Россию через столетья, правда, на сей раз не

вперед, а назад, в начало XIX века, в самый что ни на есть

дикий капитализм.

Тут следует прояснить одну существенную деталь: говоря о

большевистских методах, я имею в виду не столько конкретную

партийную принадлежность, сколько сугубо российское

явление, как его понимал Макс Волошин, для которого

большевизм был «чисто русским состоянием духа, в котором

перемешаны и славянофильство, и восхваление своего

варварства в противовес гнилому Западу, и чисто русская

антигосударственность, роднящая любого сановника старого

режима с любым современным демагогом». Больше того, понятый

таким образом большевизм являл собой, по мнению поэта,

неотъемлемую часть российской жизни, без которой она сама

не может быть понята: «Большевизм оказался неожиданной и

глубокой правдой о России, которую предстоит связать со

всем нашим миросозерцанием, идеологическим отношением к

России».

В понятый таким образом большевизм одним из главных

элементов входит формула «склонениям и нравам вопреки».

Бросать сегодня Россию в дикий капитализм возможно только

склонениям и нравам вопреки. Ибо многочисленными указами

можно, худо ли бедно, сломать традиционную для нас

общинную, коллективистскую экономику, запретить те или иные

неугодные политические партии, но гораздо труднее сломать

коллективистскую психологию, присущую подавляющему

большинству россиян, тому же, кстати, Ельцину и его

команде. Так идеолог либеральных консерваторов Геннадий

Бурбулис, например, именует нынешние реформы грандиознейшим

общественным переворотом: «Радикальные реформы в России —

это поворачивание исторического вектора на уровне планеты

Земля». Узнаете? Все те же большевистские мотивы

поворачивания и переворачивания. На сто лет вперед или на

столько же назад — дела не меняет, лишь бы повернуть.

О ломке старого и созидании на пустом месте нового хорошо

сказал Федор Достоевский, любимый писатель Волошина: «Но

вот что кажется несомненным: дай всем этим современным

высшим учителям полную возможность разрушать старое

общество и построить заново — то выйдет такой мрак, такой

хаос, нечто до того грубое, слепое и бесчеловечное, что все

здание рухнет под проклятиями человечества, прежде, чем

будет завершено». Не правда ли, есть над чем задуматься?

В последние свои годы Мария Степановна уставала принимать

многочисленных посетителей, желавших узнать о Максе из

первых рук, давал себя знать возраст. Частенько она просила

кого-нибудь из друзей Дома показать его желающим.

Доводилось водить такие экскурсии и мне. Среди прочего я

показывал экскурсантам огромное рыжее панно во всю стену

летнего кабинета с изображением коктебельских холмов, за

которым хозяин прятал в гражданскую войну от преследований

то белого офицера, то красного комиссара. Посетители, как

правило, спрашивали: а почему Волошин не делал различия

между красными и белыми? Неужели ему было безразлично, кто

наши, а кто нет? Этот вопрос задавали в свое время и самому

Максу: к какому крылу он принадлежит? Он отвечал: я летаю

на двух крыльях:

И там и здесь между рядами

Звучит один и тот же глас:

«Кто не за нас — тот против нас.

Нет безразличных: правда с нами».

А я стою один меж них

В ревущем пламени и дыме

И всеми силами моими

Молюсь за тех и за других.

Конечно, и я, воспитанный в классовом духе, не мог не

задать Марии Степановне того же вопроса. Понимаешь,

объясняла она, Масю нельзя отнести к нашим или не нашим, он

свой, вам это трудно понять, но у него была абсолютно своя

точка зрения на человеческие отношения, у него никогда не

было личных врагов. Даже Масина мать приходила иногда в

отчаяние от его «мягкотелости»:

— Ты посмотри, Макс, на своих друзей, они пошли на

войну, они настоящие мужчины. А ты?

— Но, мама, как я смогу стрелять в живых людей только

потому, что они думают иначе, чем я, очевидно, у них есть

достаточно оснований думать по-иному.

— Макс, есть такие моменты в жизни, когда нужно не

думать, а действовать.

— Нет, мама, это только звери могут не думать, а

действовать, слушаясь своих инстинктов, на то они и звери.

А мы ведь люди, мама.

И все же, Маруся, напомнил я, он ведь тоже не безгрешен,

стрелял на дуэли в Гумилева.

— Это исключение,— возразила она,— Мася заступился за

честь женщины. И потом сам признался, что после выстрела

Гумилева, когда тот промахнулся, он страшно боялся попасть

в него ненароком, как Пьер Безухов в Долохова. И был рад,

когда у него вышла осечка. Макс по натуре был мягок и

вместе с тем в этой своей мягкости очень тверд. Об этом

хорошо сказала Марина: сшибаясь с Максом, я расшибаюсь о

его мягкость.

Марина — это Цветаева. «Человек и его враг, по ее словам,

для Макса составляли единое целое: мой враг для него был

часть меня… О расчете говорить нечего… Не становясь на

сторону мою или моего обидчика или, что то же, становясь на

сторону и его, и мою, он просто оставался на своей…

Вражду он ощущал союзом… Так можно видеть только сверху,

никогда сбоку, никогда из гущи».

— Значит, он следовал философии Толстого?

— У Макса,— возразила Мария Степановна,— философии

была сложнее. Он не отстранялся от зла и не пытался

подняться над злом, тут Марина не права, а был как раз в

самой гуще и в то же время с обеих сторон. Впрочем, сам

Мася сказал об этом лучше:

В смутах усобиц и войн постигать целокупность.

Быть не частью, а всем, не с одной стороны, а с обеих. Зритель захвачен игрой — ты не актер и не зритель,

Ты соучастник судьбы, раскрывающей замысел драмы…

Что касается Толстого с его теорией непротивления злу, то

Волошин считал, что «Толстой не понял смысла зла на земле и

не смог разрешить его тайны… Мы здесь на земле вовсе не

для того, чтобы отвергнуть зло, а для того, чтобы

преобразить, просветить, спасти зло. А спасти и освятить

зло мы можем, только принявши его в себя и внутри себя,

собою его освятив».

Справедливости ради следует признать, что с нашим

воспитанием постичь волошинскую мудрость не просто. И,

конечно, рассказывая в те годы экскурсантам о Максе, я вряд

ли мог донести до них глубину его мысли, к тому же я и сам

далеко не был тогда уверен в его правоте.

Волошин был убежден, что правда не может быть

односторонней, единой, напротив, она была для него

многогранной. И красные, и белые, считал он, в чем-то были

правы, а в чем-то не правы. Одни хотели принести счастье

всему народу, другие полагали, что клятва, данная царю

перед Богом, дворянская честь превыше всего, это была их

правда, которую тоже нельзя было отбрасывать прочь. И те, и

другие желали по-своему блага России:

Одни восстали из подполий,

Из ссылок, фабрик, рудников.

Отравленные темной волей

И горьким дымом городов.

Другие, из рядов военных,

Дворянских разоренных гнезд,

Где проводили на погост

Отцов и братьев убиенных…

Мне довелось довольно серьезно изучать социальную

психологию, но я не помню, чтобы в каких-то учебниках можно

было найти раздел о психологии чести. О психологии наций,

религии, молодежи, военных, толпы — сколько угодно. О

чести, увы, ничего. Не потому ли мы верили книжкам и

статьям, в которых читали когда-то, что Мартынов на дуэли с

Лермонтовым был одет в кольчугу или даже, что Лермонтова

пристрелил некто другой, прятавшийся в кустах. Нам была чужда психология дворян, которых искореняли как класс — «кто не за нас, тот против нас», — и мы не понимали, что дворянин Мартынов дал бы скорее себя четвертовать, чем быть уличенным в бесчестье.

И сейчас, несмотря на все наши клятвы в приверженности

общечеловеческим ценностям, мы продолжаем искать врагов и

не перестаем спорить: кто виноват — парламент или

правительство, демократы или оппозиционеры, армяне или

азербайджанцы, грузины или абхазы, кишиневцы или

тираспольцы. И этим обвинениям — «нет безразличных, правда

с нами» — не видно конца.

Мария Степановна рассказывала мне, что, когда Макс был уже

тяжело болен, он решил возобновить запись своих

воспоминаний. которые часто начинал в своей жизни, но так

же часто бросал. Рука его не слушалась, жена писала

последние его воспоминания под диктовку. Вот одно из них.

В 1920 году, когда в Феодосии были белые, Волошину

предложили принять участие в литературном вечере на борту

транспортного корабля «Мечта». Там, на палубе, он обратил

внимание на человека властной внешности, который бросал

отрывистые фразы насчет того, что всех, кто сотрудничал с

большевиками, надо расстреливать на месте, не церемонясь.

Он не знал, что в одном из списков приговоренных к

расстрелу за сотрудничество с красными было и его имя.

Волошин поинтересовался, кто он, ему ответили: разве вы не

знаете, это Владимир Митрофанович Пуришкевич, один из

самых яростных монархистов, член Государственной думы.

Когда Макс прочитал в кают-компании свои стихи о революции,

Пуришкевич чуть ли не бросился его обнимать: «Вы пишете

такие прекрасные стихи! Их надо издать в миллионах

экземпляров. А вы торчите в каком-то захолустье. Да вы

знаете, голубчик, что вся Россия должна знать ваши стихи, в

них истина». Но Волошин знал, что то же самое говорили в

Москве и большевики, что в «Правде» Лев Троцкий назвал его

самым крупным поэтом и что белые и красные, занимавшие

поочередно Одессу, часто начинали свои прокламации и

обращения к населению с цитат из его стихов.

Для умирающего поэта подобное единодушие врагов было

бальзамом на душу. Этим совпадением мнений, говорил он

жене, я горжусь больше всех своих достижений в русской

поэзии.

«В Москве на Красной площади…»

Конечно, постичь, говоря словами Волошина, целокупность

событий, быть не частью, а всем, не с одной стороны, а с

обеих, дело далеко не легкое, для этого нужна недюжинная

политическая мудрость. Которой, увы, не хватает нашим

нынешним руководителям. Ни в правительстве, ни в

парламенте.

Всем памятен эпизод в дни IX съезда народных депутатов,

когда наш всенародно избранный президент, стоя на

импровизированной трибуне у Васильевского спуска Красной

площади, посылал анафему в адрес неугодной оппозиции. А из

толпы неслись призывы: «Борис! Разгони съезд!», «Долой

партократов!», «Даешь президентскую республику!». И тут же

другая толпа скандировала: «Долой демократов! Ельцина — в

отставку! Импичмент… Импичмент!»

Демократы, партократы, импичмент…

В Москве на Красной площади

Толпа черным-черна, Г

удит от тяжкой поступи

Кремлевская стена…

На рву у места Лобного

У церкви Покрова

Возносят неподобные

Нерусские слова…

Это — из стихотворения, которое Волошин написал в марте

1917 года, после того, как стал свидетелем демонстрации на

Красной площади: «Черная московская толпа да красные

кумачовые пятна, которые казались кровью, проступившей

из-под этих вещих камней, обагренных кровью Всея Руси. И

тут внезапно и до ужаса отчетливо стало понятно, что это

только начало, что русская революция будет долгой,

безумной, кровавой, что мы стоим на пороге новой Великой

Разрухи Русской Земли, нового Смутного Времени».

И вот сегодня мы снова стоим на том же пороге. И в основе

все то же: кто не с нами, тот против нас. Можно ли

предотвратить грядущие беды? Волошин размышлял над этим

вопросом: «Один из обычных оптических обманов людей,

безумных политикой, в том, что они думают, что от победы

той или иной стороны зависит будущее. На самом деле будущее

никогда не зависит от победы принципа, так как партии, сами

того не замечая, в пылу борьбы обмениваются лозунгами и

программами, как Гамлет во время дуэли обменивается шпагами

с Лаэртом. Борьба уподобляет противников друг другу

согласно закону тождества противоположностей».

Там, где наши нынешние демократы и оппозиционеры видят одни

лишь антиномии, Волошин видел синтез: «Большинство

политических альтернатив отнюдь не безвыходно, и самые

непримиримые партии прекрасно уживаются при нормальном и

крепком государственном строе и даже художественно

дополняют друг друга. И, следовательно, нужна самая

«малость» — крепкий государственный строй. В котором

заинтересованы все, но который пытаются воздвигнуть с

помощью взаимных обвинений. Нонсенс!»

И надо, наконец, понять, призывает Волошин, что прочный мир

строится на равновесиях: «Две дуги одного свода, падая одна

на другую, образуют несокрушимый упор. Две правды, два

принципа, две партии, противопоставленные друг другу в

устойчивом равновесии, дают точку опоры для всего здания.

Полное поражение и гибель одной из партий грозит провалом и

разрушением всему зданию». Что и произошло, когда в России

восторжествовала монополия одной партии. Мы это уже

проходили. И сегодня снова проходим. Хотя и грех жаловаться

на отсутствие исторического опыта, он у нас сегодня в

избытке, как положительный, так и отрицательный. И ведь знаем, что поражением одной из партий дело не ограничивается, при этом снова проливается кровь.

Россия в который уже раз вновь стоит перед выбором одежды,

которая ей по фигуре. Дело за «портными». У нас их немало,

и каждый предлагает свой покрой. Это нормально. Идут споры

о том, куда идти: к обновленному социализму, капитализму,

монархии… Когда-то Макса Волошина тоже спрашивали: какой

же социальный путь ему больше по душе? «Что мне до тою,—

отвечал он,— будет ли он вести через монархию,

социалистический рай или через капитализм — все это

различные виды пламени, проходя через которые перегорает и

очищается человеческий дух». Макс не употреблял слова

«конвергенция», но мысль его была недалека от теории,

которую отражает это понятие. Миротворец, он не исключал

возможности сочетания в одном обществе элементов самых

различных социальных систем.

И невольно задаешься вопросом: хватит ли у наших «портных»

здравого смысла и политической мудрости осознать, что

сильную, процветающую Россию можно построить только сообща,

отбросив все мелкое, партийное, личное, которое

разъединяет, и консолидироваться в том, что объединяет, в

общей заботе об отечестве, о всех нас в конечном счете.

Если же они этого не поймут и будут продолжать политические

игры в целях повышения своего личного рейтинга, то никто из

них не победит и не уцелеет. Победит другой, тот, кто ждет

своего часа:

А офицер, незнаемый никем,

Глядит с презреньем — холоден и нем —

На буйных толп бессмысленную толочь.

И, слушая их исступленный вой,

Досадует, что нету под рукой

Двух батарей «рассеять эту сволочь».

Слова, взятые Максом в кавычки, принадлежат молодому

артиллерийскому офицеру Бонапарту, поэт нашел их в

исторических мемуарах. А само стихотворение «Бонапарт», из

которого взяты вышеприведенные строки, написано в 1917

году.

Что было потом, нам хорошо известно. Была гражданская

война, был термидор и был доморощенный Бонапарт.

Эдуард Розенталь