Дионисий

Дионисий

Удивительный народ россияне: вроде бы и чтут великих своих художников, а потомкам оставляют до обиды мало точных сведений об их жизни и делах. Потом, спустя века, спохватываются и пишут том за томом, пытаются воссоздать биографии выдающихся своих предков по нескольким коротким строчкам в летописи. Так случилось и с одним из лучших наших стенописцев — с Дионисием, создателем изумительных иконостасов и очаровательных фресок. В этом году отмечается 550 лet со дня рождения Дионисия, но эта дата весьма условна: она в солидном допуске плюс-минус десять лет. А ведь именно Дионисий и замкнул вершину того мощного опорного треугольника русской живописи, который заложили Феофан Грек и Андрей Рублев. Дионисий, Рублев и Грек заложили основу, они же и свили дивное древо и крепкие народные корневые жилы, и поздние обогащающие, плодотворные прививки других культур. Язычество и христианство, Древняя Русь и Византия, возвышенное и земное, темные поверья и политические злобы дня… У этой троицы было все.

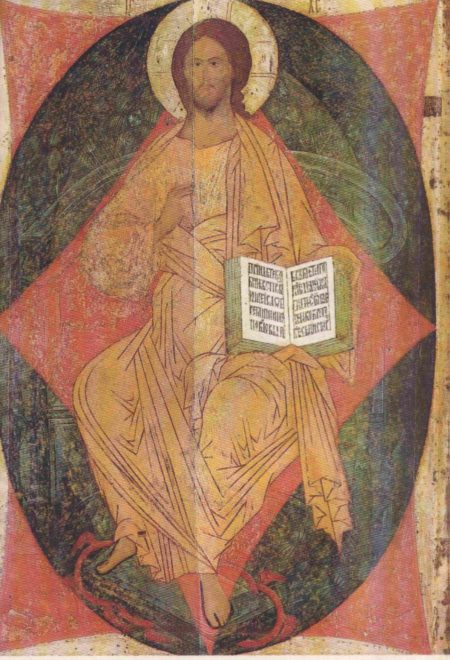

Дионисий Спас в силах

Бегло о предтечах Дионисия — о Феофане Греке и Андрее Рублеве. Сразу оговорюсь: в одном ряду с этими художниками стоял и ныне безвестный Прохор «с Городца». А он, может быть,

ещё выше обоих. Мы просто ничего не знаем о Прохоре, с привычной щедростью разбрасывая таланты по обочинам истории нашей культуры. Пока напомню о признанных, обласканных вниманием мастерах.

Феофан Грек — это густо-сумрачная цветовая гамма, бурное движение, подчеркнутое то энергичными белыми «движками», то золотыми асистами. Но Феофан Грек не только артистичен, он и глубокий философ, удивлявший современников разнообразием таланта: фрескист, иконописец, декоратор, «книг изограф нарочитый»… Феофан внес в русскую почву лучшие плоды византийской художественной системы.

Рублев и его артельщики работали в Благовещенском соборе Кремля рядом с Феофаном, присматривались, перенимали, но не очень. «Рустии родом, а гречестии ученицы»,— отметил летописец. И Андрей Рублев преобразовал греческие образцы, переосмыслил их в полном соответствии с нравственными идеалами своего народа. От страстной патетики он перешел к стойкой в убеждениях смиренности и созерцательности, он отправлялся не столько от Бога, сколько от Человека, которого и поставил тихо в центр мироздания. Рублев опередил Рафаэля! Поэтому спустя столетие и смог высоко подняться Дионисий: он опирался на плечи гигантов.

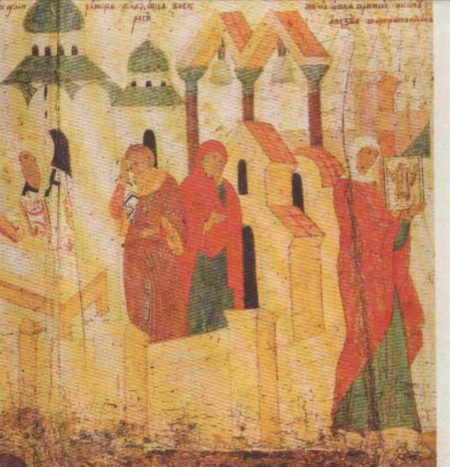

Дионисий. Алексий митрополит, с житием

Итак, разговор о Дионисии. К нему, художнику таинственного пятнадцатого века, вели не только обстоятельные исследования, начавшие появляться после затмений двадцатых — тридцатых годов. Когда-то, в начале шестидесятых, в среде туристов — любителей старины прокатилась молва, что где-то за Вологдой, в кольце непроходимых болот и лесов, каким-то чудом сохранился в первозданной целости и полной сохранности монастырь, расписанный Дионисием со товарищи». Говорили и о трудностях водного, а равно и сухого пути туда. Но желание увидеть не фотографии и не отдельные иконы со спорной атрибуцией, не куски освобожденных от поздних наслоений и практически заново переписанных реставраторами фресок, а подлинные стенные росписи пятисотлетней давности неодолимо звало в путь.

…Автодорога от Москвы до Ярославля тогда была однорядной, но вполне приличной. Как ехать дальше, я представлял не очень четко. На примитивной туристской карте местные трассы растекались красными и желтыми ручейками «улучшенных» шоссе, но у меня уже был опыт поездок к памятникам древне- русской архитектуры. Цену карте я знал. В принципе мне нужна была не сама Вологда, а крохотный населенный пункт Ферапонтово. В гудящей и занавешенной синим дымом шоферской забегаловке на окраине Ярославля не нашлось ни одного водителя, толком знающего путь хотя бы до Вологды. Указующие персты сошлись, наконец, на одном парне. С оттенком почтения прозвучало: «Он в Данилов ездил»

Дионисий. Алексий митрополит , с житием

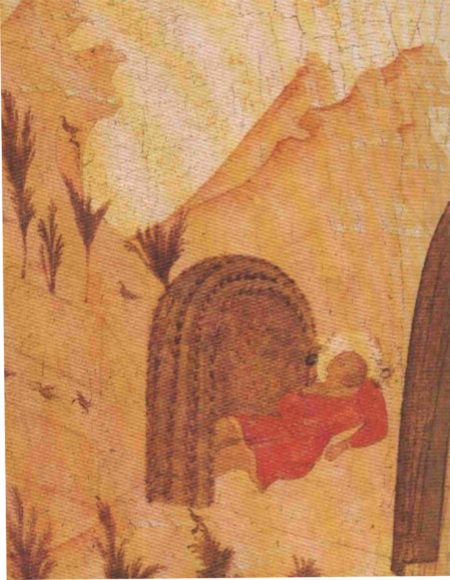

Деталь: Чудо об умершем младенце

Парень подивился: не мог подсечь, зачем из-за фресок ехать так далеко. Спросил, какая машина, давно ли я за рулем и когда собираюсь выезжать. Покачал головой в большом сомнении и вынес вердикт: «Вчера дождь был. Подождать бы денек-другой».

Но я все же поехал. Дорога оказалась заслуживающей отдельной саги. Шоссе республиканского красного цвета оказалось цепочкой колдобин и залитых водой воронок, будто после хорошей бомбёжки. Вдоль кюветов ржавели вырванные с корнем перед-задние мосты. Мой надежный «четыреста седьмой» трещал стонал, ныряя в западни и волчьи ямы, но все продвигался вперед. Дорога, стиснутая суровыми корабельными лесами была пустынна. Единственная встреча состоялась с водитетелем такого же «Москвича», пробивавшегося навстречу. Не сговариваясь, мы бросили машины прямо на проезжей части и по-братски разделили обед на обочине, жадно обсуждая особенности преодоления грязевых ловушек коварной трассы,

Шестьдесят километров от Ярославля до центра Данилова, где красовался забытый людьми и богом огромный собор, отняли пять с половиной утомительнейших часов. Упоминаю об этих деталях не с ностальгическим вздохом о временах бездорожья, окрашенных всеобщим автомобильным содружеством, когда около любой машины с поднятым капотом тормозили в готовности помочь. Моя цель в другом: показать, что путь к Дионисию по тяготам и затрате нервов в какой-то момент стал подобен путевым ощущениям паломников полутысячелетней давности. Значит и впечатления от встречи с его творением оказались сопоставимыми.

Дионисий. Алексий митрополит, с житием

Деталь: Сон Елеферия

Усталый путник поднимался на высокий холм, оставляя позади скромную, неяркую зелень северных лесов и спокойное с плавающими серыми облаками. Он входил в главный монастырский храм Рождества Богородицы, и сердце его поражала — не могла не поразить— яркая лазурь будто в самую высь распахнутых сводов. Свободный полет легких фигур по парусам и подкупольным барабанам, роскошная гамма пастельных, розовых, охристых, белых, вишневых и прозрачно-лиловых . И сразу человек поднимался над обыденностью, он начинал ликовать, и наступал в его душе праздник красоты.

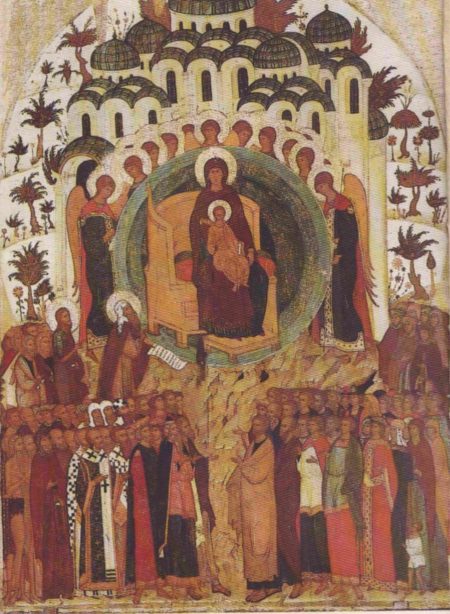

Дионисий был великим мастером изысканной композиции и элегантного декора. Но не только. Работа Дионисия и всей его дружины художников в Ферапонтовом монастыре поражает тонкостью, поэтичностью и благородством образов. На первом плане естественно, сама Мария, в честь которой и был построен вошедший в драгоценное ожерелье памятников архитектуры раннемосковской эпохи.

Дионисий. О тебе радуется

Кстати, о Москве и государственных делах того времени. Решительно нет никакой возможности понять творчество Дионисия в отрыве от жгучих проблем его эпохи. Художники и вели общество к нравственному совершенству, и обслуживали его, насыщая эстетические потребности дня. Храмы строились в честь побед; без иконы нельзя было ни родиться, ни умереть; без креста никто не мог ступить и шагу. Короче, церковь составляла философию, политику и мораль общества одновременно. Для укрепления всего этого в единое целое служил тончайший духовый цемент— религиозное искусство,

Рублев выразил внутреннюю суть всех великих собирателей потому и вознесся. Вся русская культура конца XIV — i XV века пронизана духом историзма, духом любви к славному прошлому своей родины»,— писал Д. С. Лихачев. И Рублевская «Троица» написана не просто так, а в «похвалу» Сергию Радонежскому, собравшему Русь на Куликово поле. поэтому Рублева современники прославили не только за умелую кисть, но и за «седины честны», за то, что он «всех превосходящ в мудрости зелне».

От Куликовской битвы до битвы на Угре, как от Рублева до Дионисия,— столетие. Целое столетие, когда после торжества великой победы снова запылали города, снова начали зарастать лесом тучные пашни. Но уже рождались новые бойцы, воеводы, священники — защитники, просветители, за народ стоятели. И во время затяжного решающего противоборства с татарами на Угре пламенное послание ростовского владыки Вассиана воинству силу и решимость отстоять свою землю. Вассиана по отношению к Ивану III и Дионисию точно такую же роль, какую столетием раньше играл Сергий Радонежский по отношению к Дмитрию Донскому и Андрею Рублеву. И роспись Успенского собора Дионисиевой артелью пронизана радостью yгрской победы. Да и заказчик-вдохновитель тот же — Вассиан, духовный наставник. С непомерной щедростью он оплатил труды’ «дал сто рублев иконникам». Так повторялась история на более высоком обороте.

Дионисий, как и его могучий предшественник Андрей Рублёв считается убежденным сторонником объединения русских земель. Отблески политической борьбы высокого накала явственно просверкивают во многих дионисиевых работах. И не только в их общем строе и духе. Традиционные евангельские сюжеты Рождества», «Крещения», «Успения» Богородицы и другие дополняются сценами, напрямую связанными с важнейшими, жгучими злобами дня.

Так, «Распятие» Павло-Обнорского монастыря дополнено образами Церкви Истинной, противопоставленной синагоге. Это прямое отражение распространенной тогда и весьма опасной для власти Москвы Новгородской «ереси жидовствующих». В той же ферапонтовской церкви Рождества Дионисий изобразил известных защитников православия во главе с. иоганном Златоустом, ведущих спор с «ересиархами». Ересь о в проповеди «нестяжания», то есть в отрицании церковной собственности и хозяйственной деятельности, в борьбе: пышных и торжественных обрядов— с иконами и дорогими украшениями.

Теперь становится предельно понятным, почему главного храма Руси — Успенского собора в Московском Кремле поручили именно Дионисию с его иконниками». В работе принимали участие поп Тимофей, Ярец, Коня и, возможно подрастающие талантливые сыновья Дионисия Владимир и Феодосий. Кстати, и о Феодосии мы знаем как о яростном обличителе «нестяжателей», политическом наследиике отца. Словом, собрались лучшие мастера, «…пресловущие паче всех в таковом деле».

По замыслу царя и духовенства собор предназначен для важнейших государственных актов и церемоний, там мыслилось вершить венчания, панихиды, торжественные богослужения в честь побед русского оружия. Появилась тогда и легендарная «шапка Мономаха», и знаменитая «Степенная книга», в коей род Ивана ГП прослеживался непосредственно до римского императора Августа. Рязанские, Тверские и иные земли становились под общие знамена, подводились под единые судебные законы. Сам господин Великий Новгород склонил голову под тяжелую руку Москвы.

Москва одолевала своих политических противников в жестокой и кровавой борьбе за власть. Объединительная идея прошла через этап, когда великий князь признавался лишь первым среди равных. Следующим этапом было установление царского самодержавия. Идея -третьего Рима» — сильной центральной власти — побеждала не из-за особых личных качеств Ивана III. Просто народ устал от усобиц и нашествий извне. Только сильное государство могло дать своим гражданам мир и покой, защитить от внешних врагов, сломать внутренние пограничные рогатки, препятствующие развитию торговли и ремесел, наконец, защитить от алчности и притеснений местных князьков.

Дионисий. Распятие 1500г.

Вот почему такое внимание уделялось Успенскому собору. Для обеспечения высшего качества строительства пригласили итальянского зодчего, мастера — «камнерезной хитрости» Аристотеля Фиоравенти. Дело было в следующем. Почти отстроенный Дышкиным и Кривцовым собор в 1474 году рухнул. Есть версия: землетрясение. По иному мнению, кладка стен оказалась ослабленной то ли корысти ради, то ли по неведению: «известь жидко растворяху с песком, ино неклеевито… потому же некрепко дело».

Итальянцу за архитектурный образец предписано было взять Владимирский собор двенадцатого века, золотого века Древней Руси. Ну а Дионисий постарался выполнить почетный заказ как можно лучше. Созданный в Успенском соборе эффектный многоярусный иконостас и ряд последующих работ принесли дионисевой артели великую славу «изящных и хитрых в Русской земле иконописцев, паче же рещи живописцев». Так был пере-инут мост от Владимиро-Суздальской Руси к Московской, от Рублева и Феофана Грека к Дионисию, а от него— к широкой общерусской школе живописи. Важнейшее тому свидетельство— воссоздание в Москве именно рублевского собора из Владимира. И еще— особый интерес Дионисия к событиям преддшествующего века, к одному из главных действующих лиц его, к своему прототипу, носителю патриотической идеи Сергию Раонежскому.

Хочется вернуться к начальной мысли очерка— о том, что жизнь Дионисия изучена плохо и хорошо одновременно. Работали-то артельно. Исстари с великим бережением хранили «живописсы» шаблоны — «прориси» икон и фресок, передавали их из поления в поколение. Одобренные святыми отцами, образцы вводились в ранг канона. Икона начиналась с доски, с шлифовки левкаса — мелового, на рыбьем клею да на ткани-паволоке. Так же подмастерья выглаживали стены под гудящими, как колокол, сводами храма. Всюду царствовало разделение труда, Одни остро отточенными «графьями» процарапывали рисунок, дргие «раскрывали» лики, одежды, элементы пейзажа, орнаменты. В последнюю очередь наносились штрихи, блики, «отбирались» золотые тончайшие асисты, делались надписи. Были специалисты «травщики», «личники» и «доличники». Выделить работу того или иного мастера в чистом, так сказать, виде — что определить голос певца в хоре. Но были и солисты, и дирижеры.

Они рвали путы привычного и уходили вперед, ведя других, создавая новые каноны. Таким был Дионисии, его руку можно узнать по особому изяществу контуров фигур с их стильно уменьшенными головами и конечностями. Вероятно, еще более блистал сын Дионисия Феодосий. Его «Тайная вечеря» из Благовещенского собора Кремля может поспорить кое в чем и с леонардовской миланской. Так творчество Дионисия сопряглось с достижениями его почти безвестных коллег и сыновей. Увы, точных сведений и бесспорных дат время сохранило мало, но есть простор для художественного анализа. Все строится на сопоставлениях. Если для образов рублевского письма характерны созерцательность и внутренняя напряженность при внешней телесно-грубой осязаемости, то у Дионисия не так. У него все легко, все в полете, в свободном парении. Фигуры и предметы полупрозрачны, почти бесплотны. Зато индивидуальность персонажей, в противовес рублевским, как бы приглушена и подчинена общему декоративному замыслу композиции, ее цветовому строю. У Рублева — поэзия личности, у Дионисия — поэзия целого.

Еще дальше, чем от Рублева, ушел Дионисий от Феофана Грека. Феофан изображал Христа и его апостолов неприступными, суровыми, даже грозными, как некую устрашающую силу. Мастер достигал нужного воздействия на верующих, как уже отмечалось, экспрессией, плотными темно-коричневыми красками с энергичными белыми контрастными движками. Дионисий же не грозил, он пел и славил свободно и широко, и на его пронзительном голубце садами яблонь цвели светлые лики и бело-розовые одеяния святых.

Дионисий из тех, кто остается в истории искусства навеки. В своем вдохновенном творчестве он выразил дух россиян в эпоху подъема национального самосознания. От Дионисия тянутся нити к строгановской школе, к Палеху, к Симону Ушакову. А дальше тысячи и тысячи безвестных, и меж ними блестки имен таких приложивших руку к церковной живописи корифеев, как Боровиковский, Брюллов, Суриков, Васнецов, Врубель, Нестеров… Нестеров был последним. Но точка еще не поставлена. Идут артели расписывать вновь открываемые православные храмы. И, уж наверное, дух Дионисия будет с ними, мастерами конца нашего века.

Борис Зотов

Дионисий. ( ок.1440 — после 1503г.)

Сохранившиеся летописные свидетельства о Дионисии хотя и скудны, но гарантируют полную историчность великого иконописца. Художественные тенденции последней трети 15 — начала 16 в. к праздничному декоративизму, рафинированной утончённости и каноническому догматизму нашли в его лице тонкого истолкователя. Ограниченное число икон, принадлежащих кисти мастера, даёт представление о характере его живописи. Благодаря затерянности в вологодских лесах дошли до наших дней в полном объёме без искажений фрески собора Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре. Они были созданы Дионисием совместно с артелью и представляют его виртуозным монументалистом. Много работ приписано иконописцу на основании стилистического анализа. Несмотря на уязвимость этого положения, мы всё же должны согласиться с отделдьными примерами, утверждавшимися в искусстведческой науке. Дионисий как и Рублёв всецело был связан с культурой Москвы. Он сумел придать своему искусству характер общенационального, тем самым усиливая авторитет Московского княжества как единого центра Руси. Не удивительно, что его произведения в периоды религиозных разногласий служили основой для утверждения чистоты незыблемых догматов.

Дионисий был одним из немногих, кому удалось найти и тонко сбалансированную гармонию между плавной текучей линией изысканными колористическими сочетаниями. В ликах святых он почти исключает возможность объемной моделировки. Едва намеченные графическими линиями глаза, нос, губы лишены индивидуальных особенностей. Дионисий мастерски владеет ритмическим построением композиции. Святые в его произведениях поданы вне динамического развития. На золотом фоне они словно вне времени и пространства.

Искусство Дионисия воплощает в себе абсолютно новый этап русского искусства, не имеющий ничего общего с живописным иллюзионизмом и внутренней насыщенностью искусства эпохи Андрея Рублева. Впервые икона стала превращаться из предмета поклонения в предмет любования и коллекционирования. Творчество Дионисия нашло своих почитателей прежде всего в лице таких крупнейших иерархов, как архиепископ ростовский, доверенное лицо Ивана III Вассиан Рыло и яркий богослов и публицист Иосиф Волоцкий. Они во многом способствовали процветанию дарования замечательного иконописца.

Впервые мы узнаем о Дионисии из жития Пафнутия Боровского, составленного Вассианом. В нем художник и его старший товарищ Митрофан после завершения росписей в Пафнутьевом монастыре около 1477 года были названы в превосходной степени: «…пресловущие тогда паче всех в таковем деле».

1481 — 82 годы — наиболее ответственный период в жизни иконописца. «Иконники Дионисий, да поп Тимофей, да Ярец, да Коня» были призваны Вассианом за большие деньги для украшения великокняжеского Успенского собора, недавно завершенного Аристотелем Фиораванти. Созданный ими иконостас был тем примером, который окончательно завершал поиск многоярусной формы алтарной преграды. Одновременно Дионисий получил новый почетный заказ. Во время пожара в кремлевском Воскресенском монастыре обгорела «чюдная Богородица гречьского письма в туже сделана, яко же в Цареграде чюдная». Живописцу предписывалось возобновить на той же доске особо почитаемый образ. В этом первом сохранившемся произведении можно заметить сформировавшийся художественный почерк, который вскоре станет характерным для русской общегосударственной культуры. Образы Марии и младенца Христа лишены всего конкретного, индивидуального и эмоционального. Легко «читаемые» силуэты фигур превращают икону в геральдический знак, символ.

В двух громадных житийных иконах, посвященных митрополитам московским Петру и Алексею, большое место уделено роли света. Внимание, первоначально прикованное к монументальным, распластанным в средниках фигурам святых, сосредоточивается затем на клеймах, где впервые изображаются сцены почти современной жизни: закладка Петром Успенского собора или поездка Алексея по поручению царя в Золотую Орду и его беседы с Сергием Радонежским.

В 1484 году Дионисий уже в Иосифо-Волоколамском монастыре с новой артелью, куда входили сыновья художника — Владимир и Феодосий. Из монастырской Описи 1545 года известно, что 87 икон здесь были написаны рукою прославленного живописца. Восхищенный ими современник назвал мастеров «изящными и хитрыми в Русской земле иконописцы, паче же рещи живописцы».

Из цикла, созданного для Павло-Обнорского монастыря в 1500 году, наиболее известно «Распятие». Прихотливо изогнутое тело Христа лишено весомой тяжести. Оно парит в призрачном мерцании золотого фона. Группа предстоящих яркими полутоновыми пятнами своих одеяний создает ощущение приподнятой праздности. Рафинированная удлиннённость их пропорций делает стиль Дионисия легко узнаваемым. Композиция иконы дополнена редкой деталью, под крыльями креста изображены персонофицированные образы синагоги, изгоняемой анелом и Истиной церкви, ведомой ангелу по кресту. В 1500 — 1502г. Дионисий со своей дружиной работал в ферапоновом монастыре. Ансамбь росписей поражает своей тематической Цельностью, ясностью замысла, изумительным коллористическим решением. В них доминирующая роль отведена голубому цвету, синонимическому небесному цвету. В основе программе фресок — прославлении Марии — самый полный цикл иллюсстраций поэтичного гимна Акафиста, вызывающий восхищение своей классической красотой, благородством, образом. Характер работы Дионисия — артельная коллективность — как бы изначально лишает возможности говорить о личном участии самого мастера. Скорее индивидуальность выдающегося «режиссёра» была выражена большой группой исполнителей. Многие ученики, подражатели и последователи разнесли по России иконописца, положив начало утверждению единого государственного стиля эпохи.

В результа реставрационных открытий поледних лет круг работ, связанных единым временем Дионисия, неизмеримо вырос. Вошли в научный оборот первокласнче иконы «Богоматерь одичитрия», «Сошествия в ад», происхдящие из местного ряда иконостаса Ферапонтовского монастыря. Не исключено, что в силу ответственности их расположения, обе они были выполнены рукой великого мастера.

Состоявшаяся в Ленинграде в 1977г. выставка «Дионисий и искусство Москвы XV-XVI столетий» широко показала не только вероятное наследие мастера, но и очертила границы его влияния. В последние годы специалисты вновь пристально пересматривают старые атробуции, выдвигают новые гипотезы. Всё это говорит о необычайной жизненности искусства средневекового живописца.

Обычай премудрый художника

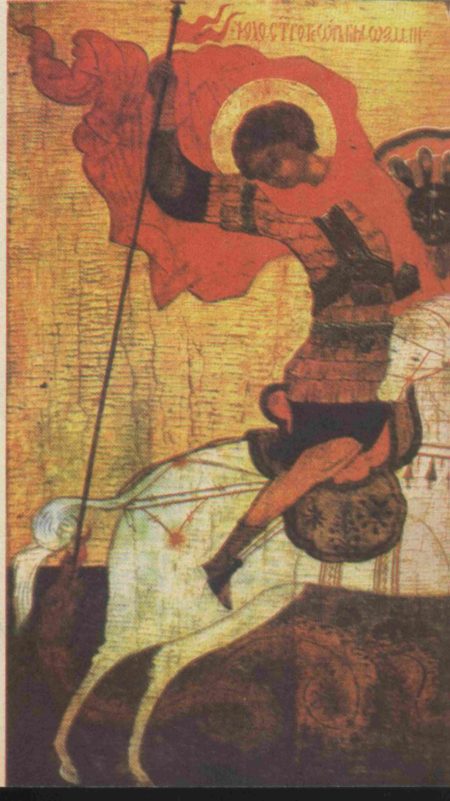

Итак, мы снова встречаемся с вами… Кажется, совсем недавно я готовился к разговору о Пикассо. Мне хотелось, чтобы вы поняли этого противоречивого, мятежного, озорного, страстного мастера, полюбили его искусство. Но как быстро прошел год… И сегодня я хотел бы пригласить вас в путешествие — в мир, который кажется нам таким далеким, таким древним, а на самом деле он так близок нам; мне хочется пригласить вас в страну древней русской живописи… Я помню, с каким волнением я впервые вошел в реставрационную мастерскую. И с тех пор с каким наслаждением я всегда перелистываю старые реставрационные журналы: вглядываюсь, вслушиваюсь в долгий путь из небытия. Страница за страницей, век за веком — время уступает. Я помню, как медленно и трудно «оживал» Георгий Победоносец в Третьяковке, как ждали его в как радовались: «По всей вероятности, открывается Георгий ХIII века. Четко видны: багряный плащ, белый, хорошо сохранившийся конь…» — как забыть эту гордую запись?!

Еще немного — и вот появится он сам, молодой, кудрявый, сильный, на тонком нервном коне… Сейчас он поднимет копье — и Змей будет повержен… Еще секунда — и добро восторжествует, а зло будет навсегда побеждено. Еще секунда… или жизнь, или вечность…

Как ждали этого мгновения? И сколько ждать еще!

Георгий — самый любимый герой Древней Руси, ему верили, им восхищались.

Мудрейший Ярослав при крещении принял не случайно имя Георгия: надеялся на его покровительство. В Москве, над Фрэловскими воротами, служившими парадным входом в Кремль, было поставлено каменное изваяние Георгия. Фигура всадника и позднее украшала московский герб и великокняжескую печать. Да, на Георгия надеялись. И надежда раздвинула границы легенды. В древней русской живописи Георгий не только бесстрашный воин, победивший чудища-змея и освободивший красавицу царевну; рисуя его, художники сумели выразить очень глубокую идею: светлое, человеческое, справедливое могут победить темные злые силы… копье поднято… Еще секунда… Но как же долог этот поединок! И они всегда вместе, добро и зло…

Я смотрю на спасенные благоговейным скальпелем картины и повторяю вслед за старыми мастерами: «Если и весь мир собрать, то не все они, люди, один вид имеют, но каждый имеет свое лицо».

Старая легенда: девушка расставалась со своим возлюбленным — он уходил на войну, и, как только дорога скрыла его, она взяла небольшой плоский камень и начертила на нем дорогой ей лик, чтобы никогда не расставаться. Так появилась икона (по-гречески — изображение, подобие) — возможность сохранить любимые черты.

Время часто меняет многие понятия. Сегодня, говоря о русской иконе, мы беседуем с вами о цельном и стройном направлении раннего русского искусства — древнерусской живописи. И мы понимаем, что в давние века живопись не могла быть ни чем иным, кроме иконописи, — такова дань традиции, вере, обычаю.

В 842 году на VII Вселенском соборе было дано строгое богословское определение, «что есть икона», ставшее своего рода эстетической доктриной христианства. Суть ее была в том, что на иконах изображается не божество, которое непостижимо и невидимо, но его человеческий образ. «Человеческие и предметные формы надлежит показывать в иконе хотя и условно, но жизнеподобно, с помощью соответствующих и приличных красок».

Со мной многие спорят: первые иконы в России появились только в конце X века, в пору правления киевского князя Владимира, «крестившего Русь». Иконы пришли к нам из Византии, и поэтому русские иконы и по сюжетам и по исполнению совершенно одинаковы с византийскими. Если и есть некоторые различия, говорили мне, то они видны только узким специалистам. Что можно возразить? Если человек не слышит различий между музыкой Баха и его сыновей, искренне жаль: скольких дивных мгновений он лишен! То же и в живописи. Разумеется, русская икона вышла из византийской, она многое взяла от нее; русские иконы, конечно, следовали византийским канонам, но они совершенно непохожи: душа другая.

Большая часть византийских икон догматичней, церковней русской. Русская древняя живопись открыта миру, она впитывает его в себя, вдыхает его сомнения, надежды, огорчения, она человечна, она понимает того, кто верит ей, она близка ему.

Мы совершенно неожиданно встречаем в этой духовной живописи нежную и сосредоточенную любовь к действительности, к реальности природы — к камням, снегу, деревьям, траве… Мы слышим исповедь народа: все, что удивляло, радовало, смущало, пугало, помнилось, — все в этих чуть стертых временем ликах; самые любимые предания и сказки, обычаи и поверья — оставались современники, оставалась жизнь…

«Что доставляют описания умеющим читать их, — говорится в одной старой книге, — то доставляют иконы неученым, когда те смотрят на них: икона служит простому человеку, народу, вместо книги».

О чем же писали в Древней Руси? Давайте посмотрим, послушаем. Старинная картина — «памятник прежде жившим, их мыслям, чувствам, их деяниям…».

Когда человек смотрел на Власия, он вспоминал свою единственную лошаденку; когда он взирал на грозный лик Ильи — ему припоминалась жаждавшая дождя иссушенная земля; когда он стоял перед иконами Николы — он просил его помощи, чтобы уберечься от пожаров; когда он молился Параскеве-Пятнице — думал о ближайшем базарном дне: она ведала торговыми делами, потому-то и ставили ей на базарных площадях церкви, а ярмарки устраивали по пятницам.

Тело человеческое взято от земли и в нее же обращается по смерти, кости — от камня, кровь — от морской воды, пот — от росы, жилы — от корней, волосы — от травы. Во всем этом великий и тайный смысл. Отсюда и обряды многие, и обычаи, и праздники…

При утверждении мирных договоров славяне подавали пучок сорванной травы или клок обрезанных волос — мир будет соблюден свято, и границы останутся неприкосновенными. Сама же торжественная клятва побратимства произносилась с коленопреклонением под полосою вырезанного дерна: через этот обряд чужестранцы становились братьями, как бы вскормленными одной матерью-землею.

Все эти образы и обычаи были дороги русскому человеку, он старался сохранить их, сберечь — икона казалась ему поэтической повестью о пережитом и перечувствованном его предками и им самим. Житейская поэзия живописи сливалась воедино с поэзией сказки.

У князя Владимира Красное Солнышко было двенадцать сыновей. Особенно любил он двух: Бориса, князя Ростовского, и Глеба, «сидевшего у Муроме». После смерти Владимира дружина по его воле хотела передать Борису киевский «стол». Об этом узнал Святополк, сводный брат Бориса и Глеба. Он убил Бориса и Глеба и овладел отцовским престолом. Вот исторический сюжет. Но образы эти переросли сюжетную канву — превратились в символ.

Давайте посмотрим, что думал обо всей этой истории художник…

Владимир, по обычаю того времени, в царской короне. По бокам от него — Борис и Глеб, послушные сыновья. Мученики, они принесли себя в жертву — и народ сострадал им, но через свое почитание народ выражал и свое недовольство княжескими междоусобицами. Святополк — братоубийца, и просто проклятие слишком малая кара — должна быть высшая справедливость.

После своего поражения Святополк побежал в Ляхскую землю и в пустыне «между чехы и ляхи» окончил свою жизнь. «И есть могила его и до сего дня, исходит от Нея смрад злый на показание человекам».

Что же мы видим у художника? Носилки — на них раненый Святополк. Носилки чуть наклонились — и Святополк летит вниз, стремительно падает в бездну, ибо человек, свершивший зло, теряет человеческий облик, и нет нигде ему пристанища, нет нигде ему утешения и прощения нет, и вечное падение ему.

Еще одна история: «Видение лествицы», или «Видение Иоанна Лествичника», хранящаяся в Русском музее.

Иоанн Лествичник — лицо вполне реальное: ученый, монах, грек родом, живший в конце первой половины VII века и бывший одно время настоятелем Синайского монастыря. Прославился он тем, что написал руководство к иноческой жизни, которое назвал «Лествица райская» (отсюда и прозвище автора Лествичник — от лествицы). В чем была суть его учения? Путь к обретению райского блаженства Иоанн уподоблял восхождению по лестнице нравственного самосовершенствования. А лестница эта не что иное, как борение с собственными пороками и темными страстями. «В меру разумения своего, создал я лестницу восхождения. Пусть теперь всяк смотрит, на какой он стал ступени». Человек сам себе лучший сторож, сам отвечает за свои поступки.

Таким образом лестница тоже символ: это стремление человека сверх сил своих стремиться ввысь; каждая ступень — шаг к самому себе, к очищению своей души, своих помыслов, эта лестница — преодоление себя, всего сорного, что есть в человеке.

Удивительная книга — древнерусская живопись. Но прочитать ее можно, только зная и понимая ее знаки: если кто-нибудь изображен с рукой, прижатой к щеке, — знак печали. А протянутая вперед рука с раскрытой ладонью — повиновение и покорность.

Вы, конечно, заметили: все персонажи средневековой живописи озарены нимбами: золотым или цветным сиянием вокруг головы. «Нимб» — слово греческое и означает оно — облако, туча. Греческие, а позднее римские художники наделяли нимбами тех своих богов, которые олицетворяли небесные светила, чуть позднее нимб перешел к олимпийцам и героям, удостоенным бессмертия. Совсем другое нимб на русских иконах. Это всегда символ святости и божественности. Но, обратите внимание, нимбы у разных героев разные: есть круглые, есть крестча-

тые, звездчатые. Давайте перелистаем «Символику» Ф. Буслаева. Интереснейшие там есть сведения: оказывается, звезда означает обоготворение, круг — вечность, вечную жизнь.

Фигуры в древней живописи как фразы в книге: соединяя их, узнаешь удивительные истории. Эту азбуку символов знали все, даже самые необразованные люди. Дева на троне в венце и мантии — Весна; крылатый юноша, дующий в трубы, — Ветер; женщины, держащие амфоры, из которых льется вода, — потоки, реки; люди, держащие в руках кресты, — мученики; волнистые волосы ангелов, перетянутые лентами, — слухи, обозначающие высшее видение, знание.

А какую историю нравов могут рассказать одни только складки на одеждах… Достаточно взглянуть на них, чтобы определить дух времени. Архаичные складки ХII—XIV веков прямолинейны, но мягки, часты и мелки — свидетельство о сильных духовных переживаниях, пробивающихся сквозь толпу чувственного. В XV веке и до половины XVI складки удлиняются, становятся шире, теряют свою вещественную мягкость. Сперва, в первой половине XV века, они прямые, не очень длинные, сходящиеся под углами. К концу XV века это уже длинные редкие линии, почти прямые, и одежда кажется упругой, плотной. Вспомним, что от XIV века к XVI идет процесс духовного самосознания и самопознания Руси, организация всей жизни по духу. А далее складки получают характер нарочитой прямизны, нарочитой стилизации. Если бы ничего не было известно нам из истории о Смутном времени, вглядываясь в древнюю живопись, всматриваясь только в одни складки одежды, мы могли бы все равно почувствовать: происходит какой-то духовный сдвиг в России, мы видим стремление не к простоте, а к упрощенности, к прямолинейности, а не прямоте. Проходит еще век — и мы видим, как далеко зашел процесс духовного обнищания: церемониальные позы, складки закругляются и, сгибаясь все более и более, приходят в беспорядок, все откровеннее стремятся к натуре — к чувственности…

Предмет, лицо, принадлежность к определенному рангу, сословию, группе можно было узнать и по цвету. Цвет — своеобразный опознавательный знак изображений: по темно-вишневому плащу узнаем Богоматерь, по светло-малиновому — апостола Павла, по охристому — апостола Петра, по ярко-красно-красному фону — Илью Пророка, который живым поднялся в небесный эфир. Краски как азбука: красный цвет — цвет мучеников, ио и огонь веры; зеленый — выражение юности, жизни; белый — причастный к высшему званию.

Своими красками древнерусская живопись удовлетворяет человеческую потребность в душевной гармонии. Краски иконописи как хор женских голосов, уносящийся под высокие своды.

Древние русские мастера расточали краски с такой простодушной детской щедростью, на какую никогда не решится ни один взрослый художник. Когда попадаешь в залы древнерусской живописи, кажется, что с глаз спадает пелена, испытываешь безотчетную радость, наслаждение жизнью, силой, чистотой.

Я помню старый-старый храм на берегу уже высохшей от времени речки. Он стоял на горке — скромный, чистенький, аккуратный. Рядом с этим храмом — старенький старичок, маленький, хрупкий от времени, одни глаза — ясные, голубые: «Вот старые-то мастера… Недаром рассказывают: когда икону вносили в комнату, она озарялась ее блеском; как солнце сверкала, как солнечный луч, озарял даже самую темную комнату. Верно старые люди говорят. А все отчего? Тайну красок знали.

Вот видишь, речушка вроде бы махонькая, жиденькая. А сколько в ней силы? Видишь камешки — разные, мелкие, неказистые, а в них-то сила и скрыта. Рассказывают, умелые-то художники собирали эти камешки, растирали, и такие дивные краски получались. Да вот потеряли секрет: какие камешки с какими смешивать…»

Да, чудо древних красок пленяло. Реставраторы рассказывают, что краски древних икон способны сохранять под позднейшими наслоениями всю свою первозданную силу. В большинстве раскрытых работ мы видим краски в том состоянии, в каком они были много веков назад.

В старинных руководствах — «Подлинниках» — упоминаются краски, которыми писали старые мастера: вохра, багор, лазорь, сурик, киноварь, празелень, индиго… Названия-то какие — как мелодии.

Но кто были они, эти мудрые мастера? Мы не знаем. Древняя русская живопись с X и до XIV века безымянна. Лишь изредка в летописях, старинных книгах встречается несколько строк о художниках, и по крошечным деталям, по крупицам слов нам открывается жизнь художника. Так, из сочинений Епифания Премудрого мы узнаем: в 70-х годах XIV века в Новгород из Константинополя пришел «мастер дивный» — Феофан, прозванный Греком. В 1378 году расписал он фресками церковь Спаса-Преображения на Ильине улице и с тех пор стал славен на Руси, расписывал «В Великом Новгороде и в Нижнем… да еще на Москве три церкви расписал… еще терем у князя великого». Глядели люди на его работу и не знали, чему больше дивиться: блеску ли его кисти, богатству воображения, живости ли характера или мудрости. «Когда он рисовал, — вспоминает знавший его Епифаний, — никто не видел, чтобы он когда-то взирал на образцы, как это делают некоторые наши иконописцы, которые… не столько пишут красками, сколько смотрят на образцы. Он же, казалось, руками пишет роспись, а сам беспрестанно ходит, беседует с проходящими и умом обдумывает высокое и мудрое, чувственными же очами… разумную видит доброту».

Прошло шесть столетий, и мы, вглядываясь в глаза и лица святых и пророков Феофана, чувствуем: нам понятно, как мучительна борьба с самим собой, как испепеляют страсти, как искушают соблазны, как непоправим грех и как трудно прощение. Он верил — искушения полезны человеку, ибо «кто бежит от искушений, тот бежит от добродетелей».

Да, это был величайший мастер! И сколько часов простаивал перед его святыми совсем еще юный, робкий монах Троицкого монастыря Андрей Рублев. И чем дольше вглядывался он в них, тем сильнее притягивали, завораживали, не отпускали. Но Рублева пугало, что величие образов Феофана куплено ценой их сурового трагизма;, смущало, что люди Феофана, эти прошедшие через жизненные испытания и убеленные сединами старцы, живут в вечном разладе с самими собой, в страхе искушения, в готовности покаяния и вместе с тем во власти своей гордыни. Может быть, Рублева огорчало, что среди самых вдохновенных созданий Феофана нельзя встретить образов безмятежной радости и гармонии? Он возвращался к себе в монастырь… «В самой ограде монастыря первобытный лес шумел над кельями и осенью обсыпал их кровли палыми листьями и иглами, вокруг церкви торчали свежие пни и валялись неубранные стволы срубленных деревьев, в деревянной церковке за недостатком свеч пахло лучиной, в обиходе братьев столько же недостатков, сколько заплат в сермяжной ряске игумена: чего ни хватись, всего нет. Случалось, вся братия по целым дням сидела без куска хлеба. Но все дружны между собой и приветливы к пришельцам, во всем следы порядка и размышления. Каждый делает свое дело, каждый работает…» А по вечерам монахи любили беседовать. Надолго Рублеву запомнились речи Нила Сорского, глубокого философа, образованнейшего человека. Так близко было Рублеву все, что он говорил…

Более всего Нил Сорский боится, чтобы в его душу не закралась печаль, уныние. Он считает: человек должен всякую скорбь и печаль «тщательно от сердца отметати», ибо «скорбь пустую душу и унылу сотворяет, некрепку и нетерпеливу, и чтению лениву». Самое страшное, когда печаль и скорбь переходят в уныние, «люта эта страсть и тягостна. Когда волны уныния поднимаются в нашей душе, теряет человек в это время надежду когда-либо избавиться от них».

Эти речи были выстраданы Андреем Рублевым. Борьба человека с самим собой трудна, но она открывает такие бездны добра и света в душе человеческой; да, сомнения мучительны, но за ними спокойствие, благодать… Ему хотелось рассказать, поделиться с людьми своей душой…

В 1400 году, возможно, Андрей Рублев переехал в Москву, обосновался в Андрониковом монастыре. А уже в 1406 году появляется запись в летописи о том, что расписывают Благовещенский собор в Кремле мастера: Феофан да Прохор, старец с Го-родца, да чернец Андрей Рублев.

Благовещенский собор был первой, еще робкой, ученической работой. Но уже года через три, в 1408 году, он получает самостоятельный заказ — расписать Успенский собор во Владимире.

В 1158 году заложил его властный и сильный князь Андрей Боголюбский, старший сын Юрия Долгорукого, основателя Москвы, и дал на его содержание «многие имения» и «десятины в стадах своих», пасущихся на привольных берегах Клязьмы. В Успенском соборе венчались на великое княжение и погребались владимирские князья, которыми была воспринята от «старого Киева» идея единства Русской земли.

В 1237 году враги вторглись в рязанские земли и, разорив многие города, подступили к Владимиру: многие жители бросились к Успенскому собору, затворились в нем вместе с владыкой Митрофаном и княжеской семьей, «и так, — восклицает летописец, — без милости огнем запалены быша».

После победы на Куликовом поле русские люди стремятся восстановить былое величие Руси — со времен Дмитрия Донского началась на Руси систематическая реставрация памятников, связанных со славными воспоминаниями о независимости Руси.

«Мая 26 начата бысть подписывати церковь каменную великую соборную святая богородица иже во Владимире повелением князя великого, а мастеры Данило иконник да Андрей Рублев».

Рублев должен был представить страшный суд.

Среди множества полустертых и поблекших от времени фигур росписи Успенского собора лучше всего сохранились фигуры апостолов Петра и Павла. Рисуя их, он, наверное, не раз с благодарностью вспоминал Феофана, который научил его свободным ударам кисти, умению понять и передать живую мимику, походку. И все же, как непохожи апостолы Рублева на грозных старцев феофаиа! Где отрешенность от земного греческих отшельников?! Посмотрите, какие живые, какие человечные, какие противоречивые характеры.

Павел человек крайностей. Он был ярым гонителем христиан, но, крестившись, стал таким же пламенным проповедником евангельского учения. По складу ума — мыслитель, философ; по складу души — фанатик. Его вера, страстная, не терпит инакомыслия. Есть фраза в одном его послании: «…имея великое дерзновение… приказывать… по любви ли лучше прошу, никто иной, как я, Павел». Имею силу приказывать, но прошу! — характер.

Гордыня не оставляла Павла и в самой смерти: «Римляне, судившие меня, хотели освободить, но я принужден был потребовать суда у кесаря».

И совсем другой Петр — кроткий, простодушный, ласковый. В

да Петра осудили на казнь, он просил, чтобы распяли его вниз головой; «дабы не подумал никто, — пояснил апостол, — что хотя бы в смерти сравняться с божественным учителем моим».

На фреске Петр обращает лицо к толпе, которая следует за ним; и посмотрите, сколько сострадания в его взгляде: он уверен, что добром можно исправить человеческие пороки.

Рублев приступил к росписи Успенского собора 25 мая.

Через два года такое же внезапное нападение обрушилось на Владимир. На этот раз врагов незаметно подвел к городу недовольный порядками суздальский князь: они ворвались в Успенский собор — тащили ценности. А с ключарем собора попом Пат-рикеем, не пожелавшим отдать ключи от церковной казны, расправились беспощадно: жарили его на сковороде, забивали щепы под ногти и, привязав к коню, до смерти замучили. Мы не знаем, где провел эти годы Андрей Рублев, но гроза, конечно, захватила и его, все пришлось пережить, все пришлось увидеть своими глазами.

Страшное было время. Орда разоряла русскую землю. Уводили пленников, делили между собой серебряные и золотые монеты, отмеривая их ковшами. В Москве великий князь платил огромные деньги за уборку трупов. В стране на долгие годы наступил голод и мор. Люди ели людей и собачину, говорит летописец. Обитель Троицкого монастыря, где провел свою юность Андрей Рублев, была сожжена начисто. Можно представить, как тяжело было видеть людям пепелище на том самом месте, где тридцать лет назад они искали нравственной опоры перед наступлением на Мамая у Сергия Радонежского. Все чаще и чаще вспоминают Сергия… Сергий был принципиальным врагом всякой собственности и тем паче богатства. Он исключал любую форму использования подневольного труда крестьян на монастырских землях: эти земли должны были возделывать сами монахи. По мнению Сергия, человек имел право вознаграждения лишь за такой труд, который был выполнен собственными руками. Недаром сам он отказывался принять хлеб за выполнявшуюся им плотницкую работу до ее полного завершения: «преж труд мзды не приемлю».

Все чаще и чаще вспоминали: «тишайший совопросник и собеседник» горнего мира, подвижник любви, духовный собиратель родной земли, заступник ее — Сергий Радонежский. Больше всего беспокоило Сергия, глубочайшего философа русского и осторожного политика, идеолога русского воинства, благополучие и сила земли русской.

Деятельное участие принимал Сергий и в подготовке Куликовской битвы. На поле битвы он послал своего борзоходца, который привез Дмитрию Донскому грамоту с такими замечательными словами: «Без всякого сомнения, государь, иди против них и, не предаваясь страху, твердо надейся».

Свет, который шел от жизни и мыслей этого человека, помогал многое пережить, выстоять, не упасть духом. И память об этом человеке превращается в символ, в образ нравственной силы, патриотизма, душевной смелости и чистоты. Вот почему ученик и преемник Сергия — Никон, когда миновала гроза, с большим рвением принимается за восстановление монастыря, наперекор сомневающимся развивает строительную деятельность, возводит на месте деревянного белокаменный храм, приглашает прославленного в ту пору Епифания для составления жизнеописания Сергия и призывает в монастырь Андрея Рублева вместе с другом его Данилой Черным для росписи собора и иконостаса. И здесь Рублев пишет «Троицу» и посвящает ее Сергию Радонежскому.

Когда изучаешь русскую живопись XIV века, бросается в глаза один любопытный факт: со второй половины столетия резко увеличивается число икон, изображающих Троицу. Особенно популярной эта тема была в кругу Сергия Радонежского. Для него образ Троицы знаменовал единство и согласие. Недаром Епифаний Премудрый пишет в своем «Житии Сергия», что Сергий возвел храм Троицы, «дабы воззрением на святую Троицу побеждался страх ненавистной розни мира сего». Но жертва во имя искупления: и печаль светла. А как красивы эти юноши! Посмотрите на нежный поворот головы, на тонкие гибкие руки — Рублев любуется изяществом, грациозностью. До Рублева в живописи преобладали фигуры либо неподвижные, как бы скованные, либо, наоборот, в резком, порывистом движении. У Рублева люди спокойны, свободны, гармоничны. Он мечтал о совершенстве, и жажду его ощущаем и мы, глядя на нежные тихие лица.

Проходит время, приближается век XVI. Утихают распри и войны, и приходит наконец на Русь тишина, такая неожиданная, такая выстраданная и необходимая… Такое время не могло не родить гения, и в это время в летописях появляется имя нового великого мастера — Дионисия, самого солнечного художника Древней Руси.

Жил он в миру, соблазнов мирских не чуждался: любил веселые сборища, шумные пиры, застольные песни, а так как работать ему все-таки приходилось в церквах и храмах, то дал слово игумену Паф-нутию в сих местах не бражничать; обещание свое сдерживал с трудом, но многое прощалось ему за веселый его нрав и великий талант, ибо был он «пре-словуще паче всех в таковом деле».

Иосиф Волоцкий, памятуя долгие беседы с этим бражником и мудрецом, написал «Послания иконописцу»:

«Изготовление икон — достойное дело». И если хороша она, и приятна, и нужна людям — велик художник, отдал ей свою душу. Но если плоха икона, без души сделана — недостойное, нечестное, греховное совершил живописец.

Писать можно только с помыслами чистыми и душой светлой, и если корысть проникла в душу мастера — не будет ему удачи.

Так думал и Дионисий, так и писал…

И успех сопутствовал ему, заказов было много: он писал и в Московском Кремле, и в Пафнутьевском монастыре, и в Ферапонтовском, Иосифо-Волоколамском. Наверное, Дионисий самый светлый художник на Руси. Я вспоминаю Ферапонтово, нежнейшие его фрески… Прошло уже довольно много времени с тех пор, как я побывал там, но вот удивительно: иногда закроешь глаза — и вспоминаешь свет, прозрачный и светлый. Он как будто наполняет все твое существо — мягкий, обволакивающий. И так тихо, спокойно и радостно становится на душе. Я смотрю на нежные и мудрые, скорбные и тревожные лица и думаю, как, в сущности, мало прошло времени и как мне знакомы они, как я понимаю их, как я тосковал и видел скорбные глаза апостолов Феофана, страдая вместе с мятежными, горькими героями Достоевского, как светла и легка становилась печаль, как улыбались мне рублевские ангелы в чистейших и светлейших строках Пушкина, и сколько радости, силы, озорства и света Дионисия в стихах пушкинских друзей — бунтаря Дениса Давыдова, изысканного Баратынского, печального Дельвига…

Как все связано в жизни, как вновь и вновь возвращается к нам уже когда-то и кем-то пережитое, выстраданное…

Несколько строк в летописях, несколько фраз, случайно оброненных в старинных книгах, — как мало слов осталось от жизни мастеров «старых и славных» и как много осталось от них света, силы, жизни! И за этим светом мы приходим к ним.

Михаил Алпатов