Ионушас Эдуардас

Ионушас Эдуардас

ИЗ КУРШСКИХ ТЕТРАДЕЙ

Юрий ВЕБЕР

НА ЗЕЛЕНОМ ХОЛМЕ НИДЫ

Они давно уже молчали — колокола на красной кирпичной кирхе, стоящей среди сосен на одном из зеленых холмов Ниды. После войны, когда все так переменилось здесь, на Куршской косе, люди все меньше, реже посещали службы, все реже приезжали пастор или ксендз с материка, и колокола на двурогой церковной башне повисли в неподвижности. А позднее и сама кирха, заново отделанная, превратилась в уютный, тщательно собранный музей, посвященный истории песчаной жизни косы. Под его сводами с отличной акустикой раздается теперь по воскресным дням старинная музыка в сопровождении миниатюрного деревенского органа.

Но когда три с лишним года назад умер старый Микис Энглинас,— вновь прозвонил малый колокол на двурогой башне.

Гроб вынесли из низенького рыбачьего дома у залива, через узкую калитку на главную дорогу — улицу с высоченным строем могучих тополей, и по ней, по большой петле улицы понесли на церковный холм, на старое кладбище, где теперь никого уже не хоронят, но для Микиса Энглинаса отвели все-таки почетное место. Медленные удары колокола, высокие и чистые, как бой склянок на морском судне, плыли над крышами поселка, над заливом, отдавались в окружающих дюнных холмах. Даже на той стороне косы, у моря, можно было услышать этот долетавший колокольный голос. Прощание со старым Энглинасом.

Уголок мастерской Ионушаса.

Он стоял обычно по утрам (его утро начиналось много раньше, чем у других), облокотясь на низкую калитку перед домом, в неизменной своей мягкой фуражке, посасывая неизменную трубочку и поглядывая на улицу, на прохожих, на пробегающие машины. Поглядывал невозмутимо, даже как-то снисходительно-ласково своим светлым, почти по-младенчески прозрачным взглядом. На приезжих, на туристов или экскурсантов… Какой уж год так посматривал. Пожалуй, только чуть покрасневшие ободки век говорили о том, что все же глаза его немного устали смотреть на этот белый свет, на который он успел за свои почти девяносто достаточно насмотреться. Сухощавый грибок-старичок с бесчисленными морщинками прожитых лет на загорелом, обветренном лице, но никак не согнувшийся и даже при случае принимающий молодецкую осанку.

Всегда кто-нибудь остановится возле его калитки. Вроде и нет к нему никакого особого дела, а все-таки нельзя не остановиться, не перекинуться словом. Негромкое короткое «лабас», по-литовски — «здравствуйте!».

Флигель куршских рыбаков.

Он многое видел здесь, на косе, и многое знал из того, что нужно знать человеку, живущему на этой узкой полоске наносной земли, среди песков, в окружении воды и свободно гуляющих ветров. Куршская коса — сто километров намытого волнами песчаного барьера между открытым морем юго-восточной Балтики и огромным, как море, заливом.

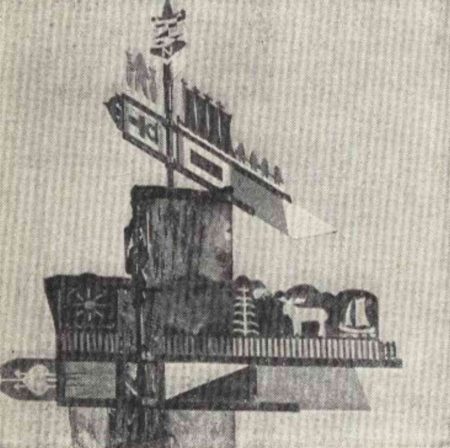

Деревянная скульптура, стоящая при въезде на косу.

Он мог посмотреть на вечернее облачко, повисшее над хребтом больших дюн, и сказать, будет ли завтра погода. И в шелесте листьев на верхушках тополей угадывал отдаленную возможность шторма… Он знал, какая волновая рябь, бегущая по заливу, обещает хороший улов. И знал, чем грозят иногда будто застывшие громадины голых песков, окаймляющие берега. Одна такая, он помнил, обрушилась вдруг полвека назад в воду залива, и все содрогнулось на километры вокруг, как в землетрясение, а по заливу пошла крутая волна через всю его ширь до самого материка. Такая сила заключена в этих дюнах, вышедших когда-то оттуда, из моря, сотни и сотни лет назад и прошедших под влиянием ветров через всю полосу косы па эту сторону, достигнув залива и образовав по его берегам столь удивительный ландшафт, что даже самые искушенные путешественники писали о нем: «Это необходимо посмотреть, как Италию или Испанию, если хочешь насытить свою душу замечательными видами» (Вильгельм Гумбольдт).

Скульптура «Четыре ветра» в центре Ниды.

Но надо знать и помнить, что таится за этой красотой, за этим свойством больших дюн к передвижению постепенно, понемногу, почти незаметно, но все вперед и вперед с неумолимым упорством. Что они несут с собой, когда становятся странствующими? Когда создается для этого хоть малейшая возможность, когда человек открывает им путь своим бездумным отношением к природе, обнажая, уничтожая растительность, леса — единственно падежную защиту против голых летучих песков. Драматическая история косы от века к веку дает этому суровые подтверждения. Более десятка погребенных, засыпанных песками деревень — их далекие, но сохранившиеся имена жили в рассказах и воспоминаниях семьи Энглинасов. Вечный урок.

Вот и эта кирха на зеленом холме Ниды, с которой звонит сейчас колокол по старому Микису, сложена из камней другой кирхи, из поселка Кунцай, где когда-то проползла огромная странствующая дюна, завалила поселок, его церковь, а потом прошла дальше, обнажив то, что от той церкви осталось. Камни позднее перевезли из мертвого поселка в Ниду и сложили их заново. Поколения семьи Энглинасов неизменно принадлежали Куршской косе, морю, заливу. Микис Энглинас, другой Микнс и еще Микис… Но если раньше Микис-дед и Микис-прадед выходили в лодке-куренасе под парусом, подняв на мачте как фамильный герб резной по дереву флюгер с затейливыми раскрашенными фигурками, то сегодня Мнкис-младший бороздит залив уже на моторном боте — «доре» по-литовски — с трафаретным номером по борту.

Памятник учёному и поэту Людвикасу Резе у дороги на Прейлу.

Художник Ионушас, живущий здесь, на косе, показывает мне в своем подвале-мастерской серию картонов, которую ои подготовил. Флюгеры куршских рыбаков.

Продолговатая доска, разделенная на два этажа. По визу -— белые и черные квадраты в шахматном порядке и подвязанный сбоку белый с красным холщовый флажок. Опознавательный знак, по которому строгий инспектор рыболовства мог бы издали в бинокль определить, что суденышко это приписано к поселку Нида и промышляет в отведенном ему участке залива.

А по верхнему этажу флюгера разведена целая художественная фантазия, уже во всем вольная, целиком по вкусу хозяина. Фигуры косули и лося—лесных обитателей косы. Зеленые силуэты деревьев. И синий фасад какого-то фантастического многоэтажного дома, с большими окнами,— давняя мечта рыбака, которая, кстати говоря, в наши дни воплощается в жизнь, и многие семьи на косе водворяются именно в такие большие дома, оборудованные совсем по-современному.

Памятник Резе. Фрагмент.

Этот флюгер выпиливал и раскрашивал на свой лад сам старый Микис Энглинас, когда был еще чемпионом большого улова. Последние годы он, конечно, уже не плавал, а хозяйничал все больше по дому и саду. И только чинил иногда сети, как полагается, стоя, накрывшись ими с головой. С сетями уходил потом в залив его сын Микис-младший, хотя этому младшему тоже уже за шестьдесят. Отправив его, старый Энглинас вставал у калитки — наблюдательный пункт за текущей жизнью.

Здесь часто возле калитки в свободный день собиралось общество. Мужское, конечно. Соседи-рыбаки. Неподвижные фигуры, застывшие вдоль низкого заборчика, с трубками, с цигарками во рту, негромко роняющие короткие замечания. Микис Энглинас вдруг вспомнит к слову что-нибудь этакое из собственной молодости, тихо улыбнувшись, и пощекочет со значением кончик своего все еще густого уса. И пыхнет трубкой. Остальные ответят легким смешком. Развеселил.

Но под дулом фотоаппарата или кинокамеры он мгновенно преображался, принимая официальный вид. Руки по швам, словно став во фрунт, лицо серьезное н трубку изо рта вон, как неподобающую моменту вольность. Это уже не старый добрый Микис, а само воплощение местной достопримечательности. Еще бы! Он здесь один из последних куршей. Прямой потомок!

Древнее балтийское племя, заселявшее некогда вот эти берега, побережье нынешней Литвы и Латвии. Народ охотников и рыболовов — курши. Они одни из первых переправились с материка на длинную косу и начали строить здесь свои поселения. Особенно в ее северной половине. (В южной — больше сембы-пруссы, столь же древнее племя.) Среди дюнных громад находили они себе убежище от свирепых морских ветров. На берегах залива — удобные для рыболовства бухты.

Но гигантская коса оказалась не только заманчивым местом для жилья, но и удобной военной дорогой. Поселившиеся здесь курши очутились как бы на перепутье истории. Нападения норманнов, приплывавших из-за моря на своих головастых ладьях. Завоевательные походы крестоносцев, тевтонских рыцарей. Тяжелый пресс ассимиляции на сотни лет. И новые военные походы через косу в Семилетней войне… Все должна была перестрадать эта полоска земли, ее

старожилы — курши. Вон там, на материке, километрах в восьмидесяти к югу отсюда стоял прусский город-крепость Кенигсберг — от него протягивались главные нити чужой власти и управления. Город, где процветал воинственный тевтонский дух н где жил, между прочим, тихий человек, великий философ Кант, высказавший как-то горькую мысль: «Повиноваться надо той власти, у которой имеется теперь сила».

Ничего не ведая о Канте, куршские рыболовы говорили все же в кругу семьи на родном языке, на куршском наречии, соблюдая что-то из старых обычаев, а может, и молились втайне своим богам. А некоторые, увы, стали уже забывать за давностью времени о своих истоках. Разве только слава здешних искусных рыбаков связывалась еще с именем куршей.

Но когда в семнадцатом столетия ученым-географам понадобилось как-то более строго обозначить эти места — и косу и созданный ею залив,— они поставили на картах все-таки «Куршская коса», «Куршский залив». По имени тех, кто был здесь поначалу. Тем более странно, что уже ч наше время встречаешь иногда по языковой вебрежности «Курская коса», «Курский залив», хотя этот край ни к Курской области, ни к городу Курску не имеет никакого отношения.

Современный исследователь этих мест литовский ученый, профессор В. К. Гуделис пишет: «Какое было первичное название залива Куршю марес, можно сейчас только строить догадки. Старое наименование исчезло с течением времени в сумерках прошлого». Все же потом закрепились названия с корнями слов «курша», «куршас», что снова напоминает нам о том давнем племени, которое растворилось постепепно в среде более поздних пришельцев, но передало некоторым из них свое изначальное родовое имя.

Вот и покуривает трубочку у своей калитки живой наследник истории.

Мировая война. Нет, не эта последняя, а еще война четырнадцатого, первая мировая. Падение кайзеровской Германии. Казалось, конец чужеземному владычеству над этой полоской песков. Северная половина косы вместе с поселком Нида вернулась к своим, коренным литовским землям. Но… Чума фашизма. Гитлер, готовясь к повой войне, захватил косу снова, с прилегающим краем. И вот эта последняя, вторая мировая. «Весулас!» — говорил старый Эиглинас, что значит на языке здешних рыбаков самый страшный ураган, какой только можно вообразить.

Изгоняя захватчиков, советские войска освободили весь этот край и косу. Не стало больше города-крепости Кенигсберга, давнего оплота воинственности. Он лежал теперь в пепле и развалинах после ожесточенных боев. Лишь один строгий саркофаг остался цел и невредим у стены насквозь выгоревшего большого собора. Могила Канта. На месте бывшего Кенигсберга вставал новый город — Калининград. И южная часть косы стала калининградской. А другая половина косы, ее северные пятьдесят километров, и поселок Нида, конечно, вошли уже неотъемлемо в состав Литовской союзной республики.

Семья Энглинасов вернулась в свой низенький дом у залива. Энглинас-старший сделал свой выбор. Верность родине. Верность косе, этой прародительской полоске. Тоска по высоким пескам, тихо поющим под ветром…

С годами он и сам стал как бы частицей всей этой природы, почти элементом пейзажа. Как эти дюны, как эти тополя… Неизменная фигурка, стерегущая, как на посту, у своей калитки. И людям, живущим здесь, видно, нужно было знать, что вот он там стоит. Все на месте, все в порядке.

С каждым новым приездом в Ниду и я стал ловить себя на том же: пойти непременно взглянуть, а он там? Пожелать ему доброго утра…

И вот его не стало. Еще недавно к нему, накануне девяностолетия, приезжали врачи с материка, из города Клайпеды. Обследовали. Он сам потом говорил, посасывая трубку: абсолютно здоров. А как-то вечером на закате лег спать… И не проснулся. Отлетел последний листок древнего дерева.

Провожали его всем поселком, во главе с Председателем (так коротко величают здесь энергичного председателя горисполкома). Съехались из других местечек косы. И с той стороны залива, рыбаки от устья Немана. И, когда вступили на кладбище, на зеленый холм под соснами, ударил малый колокол с двурогой башни. Колокол звонил по старому Энглинасу. Голос прощания.

В последний мой приезд калитка была уже пуста. И никто возле нее больше не собирался.

Летнего народа в Ниде заметно прибавилось. Многие хотят «насытить свою душу замечательными видами». Но многим ли из них говорит что-нибудь эта калитка?

Нида обстраивается, расширяется. Расширяет свою деятельность и местный музей. На линии почти у самой воды залива в домике под черепицей, откуда жильцы переехали ради новой современной квартиры со всеми удобствами, открыт филиал музея — «Дом рыбака». Все в нем обставлено так, как было когда-то у куршских рыбаков. В одной из «чистых» комнат, на столе, покрытом суровой скатертью, увидел я темную прокуренную трубку с чуть изогнутым мундштуком — будто ее только что кто-то оставил. Знакомая трубка.

— Его? — спросил я молодую заведующую.

— Его,— подтвердила она молча кивком.

…Мне сказали, художник Ионушас ищет наиболее пригодное, теплое дерево, которое можно было бы тронуть резцом. Высечь из дерева намогильный памятник и поставить там, где лежит теперь на холме Ниды Микис Энглинас-старший.

Дерево. Самое почитаемое, что есть здесь на косе. Символ жизни на этих извечных песках.

ПРИЗМА НЕРИНГИ

Я еще очень мало знал Куршскую косу, мало ходил по ней, пока только по общепринятым маршрутам, и совсем ничего не звал об этом художнике, когда впервые увидел его работы. В широком коридоре местной школы была устроена на лето выставка.Эдуардас Ионушас. Добрых три десятка картин, и, кажется, все — пастелью.

Виды, природа косы. Море и небо над ним. Песчаные горы. Мысы и бухты залива. И черные, обглоданные песками остатки стволов, торчащие, как искривленные руки, из толщи дюн. И лохматые бугры древних песков, обнажившихся под ветром, что име-нуются здесь «купстине»… Его картины помогли мне вернее «войти в косу», понять ее особый дух.

Куршская коса — Куршю Нерия. Или коротко Неринга, как называют здесь свою литовскую часть, по имени легендарной великанши, которая, оказывается, просыпала из своего передника горсть песка, и вот образовалась эта дивная полоска земли среди моря.

На другой год при въезде на косу увидели мы у главной дороги большой монумент, высеченный нз дерева: поднятые паруса с вымпелами куршских рыбаков. Символ косы. Художник Э. Ионушас.

А потом еще в центре поселка Нида, где больше всего прохожих, выросла колонна деревянной скульптуры с фантастическими лицами, обращенными на четыре стороны света. Выражение их разное, вплоть до самого свирепого,— как бывают здесь ветры над косой. Лаунадис, юринис, зиеминис… почти струнной звучности имена на языке куршских рыбаков, что значит южный, западный, северный. Скульптура так и называется «Четыре ветра». Художяак Э. Ионушас. Вокруг всегда много любопытных.

Мне показали его на улице. Высокий, худой, длинноволосый. Идет быстро, легкой походкой, в шортах и сандалетах на босу ногу,— летом здесь так принято. Глаза его в обрамлении зарослей усов и бороды, но показались мне какой-то особой живости или пронзительной остроты, какие, обычно считается, должны быть у художников. Они были просто очень молодые. И, встретившись с ним взглядом, мне уже захотелось с ним познакомиться.

…Вы дергаете за рукоять на проволоке, как, вероятно, дергали еще во времена дверных колотушек и колокольцев. И в самом деле, за дверью раздается нежный, несколько меланхолический перезвон, шуршат легкие шаги, отодвигается щеколда, и вам отворяет хозяин-бородач. Босой, в клетчатой рабочей рубашке. Не столько жестом, сколько улыбнувшись глазами, приглашает войти.

Вы оказываетесь на небольшой площадке, как на балконе, а там внизу, в обширном подвальном помещении открываетя перед вами не то лавка древностей, не то вроде декорация шекспировского спектакля. Диван-ложе с накинутым домотканым покрывалом… Странные широкие тумбы для сиденья, сплетенные нз канатов. Длинный дощатый стол посередине с распластанной на нем деревянной колодой, в которой проступают уже формы какой-то фигуры. Брошенный рядом молоток, стамески. И главное — масса вещей, предметов вокруг, совсем необычных в современном жилье, начиная уже с этого балкончика.

Набср колокольцев — мал мала меньше — подвешен к качающейся планке над притолокой входной двери. Они-то и отзываются мелодичным переливом на дерганье ручки. Вероятно, такие подвешивают одиноким козочкам здесь, на косе. А напротив, над перилами балкончика развешаны, словно для иллюминации, фонари. Старые сигнальные рыбацкие фонари со стеклами или слюдой, горевшие когда-то свечкой. И тут же действительно толстая свеча, посаженная, как на качели, на острие изогпутого дугой железного прута.

Вниз по лестнице сопровождают нас висящие полые шары — буйки для сетей, металлические и еще стеклянные, которые давно уже вывелись из употребления. Ожерелье керамических грузил, нанизанных на бечеву, как бублики. Связки поплавков — и очень давних, деревянных, и более современных, из пробки. Почти на каждой ступеньке еще лежит что-нибудь такое, что говорит о море, о местной жизни среди воды.

Море — огромный поставщик для него. Оно все выбрасывает в своей шумной игре на берега. Море здесь открытое, беспокойное, почти всегда в белых наступающих барашках. Балтика.

Он нередко выходит к морю после сильного шторма, шагает километры по утрамбованному волнами песочку,— так утрамбованному, что в давние времена по такому песку проходил вдоль косы почтовый тракт, много лучше, чем по пыльной дороге. Пошагать — есть такая потребность. Меньше всего он занят при этом подбиранием желтоватых, чуть искрящихся камешков, ради которых иные готовы часами бродить, уткнувшись себе под ноги (это их излюбленное название «Янтарный берег»). Он любит смотреть вокруг. А море само уже позаботится что-нибудь преподнести. На ровном широком пляже все видно, как на витрине. Но ему нужно такое, чтобы «что-нибудь говорило».

Вот они, «говорящие находки», расположившиеся живописно на разных этажах его подвала. Штурвальное колесо с какого-то неизвестного судна, обтертые до лоска рукояти,— сколько жестких мужественных рук их перекладывало! Спасательный круг с опознавательной надписью «Пегас», Щецин»,— прибило, видно, вон оттуда, из польских вод. И еще круг, нз более далеких вод Северного моря, с пропиской «Гамбург». Какая судьба, какие бури занесли их сюда?

И те странные канатные сиденья, что увидел я возле его большого стола,— это судовые крапцы, которые защищают борт при швартовке к причалу. Их тоже выбросило море.

— А вот последнее…— показывает он не без гордости.

Длинный массивный обломок вроде корыта. Заскорузлый, темный, проморенный морем до черноты. Он лежал, как труп, на берегу после одного особенно сильного шторма. Что же это? Обломок долбленой лодки. Такие бог знает когда выделывали здесь рыбаки из цельного ствола. Пролежала она на дне под толщей наносных песков, и вот вдруг вырвало обломок нз векового плена могучей волной. И выкинуло на белый свет. Теперь она, эта драгоценная уродина, у него — в почетном, красном углу.

— Надо было только не побрезговать неказистым видом,— провел он ладонью по морщинам дерева.

Оседлав свой черный мотоцикл, объезжает он и маленькие поселки рыбаков на косе, стучится в старые дома. И возвращается оттуда с поклажей, бережно вынимая её из коляски. Все идет в домашнюю коллекцию, вернее в его домашнее убранство И деревянная резная ложка, и ковшик, н старая прялка, и керосиновая лампа, и даже простая железная расщепина, в которую вставляли когда-то лучину. Все, что может пропасть, как ненужное теперь в новом быту. И каждая такая вещица находит свое место в его подвале, вписываясь в общую композицию этого необычайного жилья. Интерьер,— если, конечно, под этим словом не понимать лишь полированные гарнитуры и горки с хрусталем.

Немало из того, что видим мы и в местном музее Ниды в качестве редких экспонатов, появилось в результате все тех же вылазок художника Ионушаса.

Все говорит о том, как старался он смягчить, скрасить на свой лад голую неприютность подвала, с его обнаженными конструкциями. И торчащая посередке опорная колонна, задрапированная витками морского канатика. И железобетонный потолок, декоративно зашитый ребрами от сельдяных бочек. И обтянутые простой суровой холстиной, как штофом, кирпичные стены. И стенка вдоль лестницы, что и вовсе поблескивает таинственно, наподобие каких-то рыцарских лат,— а это всего лишь выложенные по стенке металлические полушария, которые он нарезал из старых малых буйков и надраил песочком.

Увенчал всю эту подвальную реконструкцию большой камин — очаг, сложенный по рисунку хозяина в центральной части мастерской. С решеткой, с кирпичным бортиком, как полагается, облицованный поверху изразцами какого-то особого зеленовато-коричневого тона, который так любят в своей росписи куршские жители и который я часто замечал в его картинах.

— Таким бывает мох у нас на косе, вокруг низких сосен,— пояснил он.

Деревянный человечек почти в полный рост стоит возле камина. Худенький, изможденный бородатый старичок, весь какой-то красно-фиолетовый, с проступающими ребрами, но крепко, упрямо сжимающий в кулаке кисть. Собирательный образ художника и в то же время иронический автопортрет, хотя сам автор гораздо моложе.

Старичок стоял на его выставке в Каунасе, встречая посетителей надписью на кожаной бирке, висящей на шее: «Я, Ионушас Эдуардас Антанас, сын Тодаса Ионаса, живу в Ниде». Человечек неизменно пугал своим видом уборщицу.

Теперь у этого камина с удовольствием греются приятели, когда наезжают с материка, ученого вида молодые яхтсмены, бросившие якорь в маленькой гавани Ниды,— жарят шашлык на шомполах и греются в общем-то больше душой от этого огня.

С материком у Ионушаса давние, кровные связи. Он и сам оттуда, из Жемайтии. А вы знаете, что такое Жемайтия? Вон там, за северной оконечностью косы, за узким проливом, после Клайпеды и Паланги начинаются вскоре ее земли,— северо-западная часть Литвы. Жемайтия. Край зеленых холмов, темная ель в лесах, мшистый ковер на болотах. Сильные люди, с характером. Упрямые в работе и яростные в битвах,— еще с тех времен, когда стояли против тевтонов-завоевателей и подымали крестьянские восстания. До сих пор среди рыбаков косы живет поговорка: «Если хочешь в доме крепкую хозяйку, бери с жены из Жемайтии».

Когда Эдуардас Ионушас начинал образовывать себя как художник, он пустился по дорогам родной Жемайтии. Длинная фигура на велосипеде с притороченным ящиком красок и связкой бумаги. Здесь на каждом шагу — великолепная натура. Жемайтийские перевалы, традиционные избы с четырехскатной крышей, домашняя утварь и жемайтийская роспись, всегда сдержанная по колориту, чуждая всякой крикливости и пестроты. Многие лица здесь строгой, почта точеной лепки, похоже снятые с деревянной скульптуры. А придорожные деревянные мадонны похожи лицом на здешних крестьянок. Здесь памятники народного творчества перекликаются иногда так близко друг с другом, что на нескольких соседних холмах, обступивших какой-нибудь хуторок, стоят и высокий крест, и деревянное изваяние, и старинная часовенка, и еще более старинный сруб, и опять же другое изваяние,— и с каждого холма видно сразу все остальное. Превосходный естественный музей.

В этих поездках приучился он работать пастелью. Удобно, по-походному: вынул карандашики, наколол лист — и пиши, рисуй без особо долгих приготовлений. Но не только потому, что удобно. Сама натура, Жемайтия предлагала ему такие краски и такое настроение, которые, на его взгляд, можно лучше всего выразить пастелью.

Он вступил в объединение самодеятельных, народных художников в Клайпеде,— есть такие же и в Вильнюсе, и в Каунасе, и в Шяуляе. Рядом с ним работали маслом и акварелью по металлу и янтарю, занимались декоративными тканями и керамикой, и, конечно, очень много работали по дереву, а Эдуардас Ионушас предпочитал всему пастель.

А тут еще Куршская коса, Неринга, покорившая его целиком. Особенно с тех пор, как он оставил оживленную, шумную Клайпеду со всеми приятелями и знакомым», с широкими связями большого портового города и поселился на этой полоске песчаной земли среди воды и ветров, вот в этом подвале-мастерской, и жизнь косы стала его собственной жизнью. Тут-то на косе и открылись неисчерпаемые источники для его пастели.

Более тысячи листов за несколько лет. Этюдов и картин. И все — на темы Куршской косы, Неринги. Пейзаж, портрет, труд рыбака, предметы быта. Целая энциклопедия куршекой природы. Постоянное созерцание, восхищение перед этой своеобразной красотой. И самое прилежное изучение. Раздобывал исторические описания косы, работы этнографов. Изучал местный орнамент, украшения домов, национальный костюм. Залезал даже в геральдику, отыскивая значения разных символов на старых памятниках, печатях, монетах.

Пастельные краски увидел он здесь повсюду. Сдержанный цвет, негромкие контрасты. Пастельные восходы над заливом. Пастельные закаты над морем. Чем же лучше все это передать, как не мягким, нежным штрихом пастельного карандаша, который можно еще растереть пальцем в бархатистую матовую поверхность!

— Разве вам не кажется,— пробует убедить он меня,— в какой звучит все это умеренной гамме? Желтоватый песок, темная масса сосны, кирпично-рыжая

черепица… Посмотрите с залива. И воздух здесь синий в далях. Синий.— повторяет он.— Призма Неринги! — явно желая, чтобы и я мог взглянуть через эту призму.

Я смотрю на одну нз его картин, что висят в читальне здешнего дома отдыха. Три женских фигуры в темно-коричневом, в темных платках, сомкнуто стоящие рядом друг с другом. Подчеркнутая, почти геометрическая правильность во всем их облике, даже в строго высеченных лицах, выхваченных из темноты желтоватым отсветом керосиновых ламп, которые сии держат перед собой каким-то театральным жестом.

Это сигнал с берега. Мотив очень понятный здесь на косе, говорящий о тех временах, когда не было еще никаких электрических маяков и женщины-рыбачки выходили к ночи на берег, чтобы осветить возвращение тем, кто там, в море, в заливе.

Картина несколько стилизована в духе литовского исторического письма, и все же я вполне ощущаю, что это рука моего современника. Ионушас ищет это в рисунке — слияния традиционного с современным.

Обычно зимой, когда пустеет Нида, когда пронзительные ветры с моря обдают ее снегом пополам с дождем, когда леденеют дороги и кажется, что коса оторвана совсем от материка, от всего на свете, и женщины поселка собираются в безлюдном доме отдыха на артельное вязанье или шитье, а бравые мужчины тянутся больше к стойке павильончика,— зимой обычно для Эдуардаса Ионушаса наступает самая страдная рабочая пора. Он скребет там, режет, точит благородное дерево у себя в берлоге. Стучит дятел-художник.

Вот так черновая заготовка, которую я увидел распластанной на его большом столе, превратилась теперь в монумент памяти Людвикаса Резы — выдающегося литовского ученого и поэта, собирателя народных песен — дайн. Скульптура стоит у дороги на тихий рыбацкий поселок Прейла. Там, недалеко, в бывшей деревне Карвайчяй в семье рыбака родился в 1776 году Реза, ушел оттуда на ученье, а когда вернулся через много лет посмотреть на родной дом. то ничего не увидел, кроме горы сыпучих песков, поглотивших всю деревню. Странствующая дюна! «Это все, что, поросшее мхом, осталось от прежних времен»,— писал в стихах Реза.

Деревянный монумент у дороги должен напоминать об одной из самых тяжелых страниц песчаной истории косы.

И все же лучшие для Эдуардаса Ионушаса часы и дни,— когда он занят пастелью. «Моя душа».

Он ищет. Ищет все новые и новые возможности сказать пастелью то, что он хочет сказать что ему нужно сказать. Свое осмысление жизни. В образах, может быть, более обобщенных.

Они висят на высокой стене его подвала — картины последнего времени.

«Видения моряка». Усталый рыбак в бурном море. И мерещится ему родной берег и как там ждут его на берегу. Как будто повторение той же темы, что и в женщи-

нах с лампами. Здесь тоже три женщины, ожидающие возвращения, но все теперь в движении, в действии. У каждой свое особое проявление чувств. Одна выражает надежду. В другой говорит отчаяние,— и ее развевающиеся волосы передают ощущение сильного ветра. А третья — третья несет в себе уверенность: нет, все же вернется! Напряженность момента и в сочетаниях цвета. Теплая, какая-то устойчивая охра берега. И в противоположность ей — сине-голубой холодный тон моря. Багровая полоса на горизонте — отблеск заката — подчеркивает наступление ночи. И еще множество оттенков, о которых бесполезно говорить словами.

«Жажда музыки». На переднем плане спиной к нам на возвышении играет скрипач. Он весь обнаженный, прозрачный, словно просвеченный светом рентгена.

— Артист, музыкант, если он настоящий, он всегда виден насквозь, когда творит. Какой он есть.

А там, в глубине картины — уходящие в бесконечность ряды слушающих лиц.

— Некоторые находят, будто картины мои иногда печальны. Это не так,— отмел он рукой.— Послушайте наши литовские дайны. Они не веселые. Но они не печальные. Они…— подыскивает он слово.

Мне пришлось наблюдать, как он начинает. Готовит к работе лист. Покрывает весь черным, сплошь черным. Уверяет, так легче ему писать. На черном ничто не отвлекает, не рассеивает. И он лучше видит то, что должно на этом листе возникнуть. А лист белый, светлый,— в нем уже что-то есть, что мешает, отвлекает внимание.

— Знаете, это как в музыке. Когда закроешь глаза, темно, лучше слушаешь.

Музыкальные образы. Музыкальные сравнения… Музыка не случайный гость с его искусстве. Юношей — пора метаний! — желал стать музыкантом. После армии пробовал на скрипке, на виолончели. Но понял: эта стезя все-таки не его. Потом захватила живопись. Но музыка не ушла. Осталась самой глубокой привязанностью. Вот почему в его мастерской рядом с вещами старого куршского быта, рядом с мольбертом стоит современная стереофоническая радиола. Он часто к ней обращается. И к чести подвала надо сказать, что музыка здесь хорошо звучит.

Его часто можно увидеть на воскресных вечерах музыки в музее на холме Ниды, куда приезжают в летние месяцы квартеты и солисты из Вильнюса, Каунаса. Стоит на хорах, среди экспонатов, которые он помогал собирать в разных уголках косы,— прислонившись к простенку между окнами, и слушает, закрыв глаза. Что ему там видится на идеальном черном фоне? Его «Скрипач» родился нз такого слушания.

А что же Неринга? Отошла как бы в сторону, перестала быть его музой? Нисколько. Не отошла и не перестала. Если он меньше рисует теперь ее пейзажи, ее вещественный мир, все равно он питается ее воздухом, ее настроениями. И по-прежнему смотрит на свой лист сквозь ее призму. Призму Неринги.