Зверев Анатолий

Зверев Анатолий

Лет 30—40 назад по московским бульварам и квартирам ходил забавный дядька и рисовал портреты. Рисовал на обрывках обоев, оберточной бумаге, случайных клочках чего бы то ни было. Его жизнь, вполне типичная для большинства художников той поры, была полна трагических и забавных парадоксов. В начале 1950-х, после того как студента Анатолия Зверева отчислили из художественного училища за «внешний вид» и он спокойно красил заборы в Сокольниках, его настигло известие о присуждении ему Золотой медали конкурса Международного молодежного фестиваля. Наград этих было великое множество, но ни о них, ни о выставках за рубежом в 60-е Зверев не догадывался. Он рисовал чем угодно — кусочком свеклы, а то и просто пальцем, обмазанным в томатном соусе, и непременно достигал удивительных результатов. Красивые, все чаще грустные и задумчивые лица смотрят с сотен и сотен портретов друзей и просто случайных приятелей — тех, кто любил этого добродушного бродягу или просто давал ночлег.

Пикассо называл Зверева лучшим русским рисовальщиком, а тот пересчитывал мелочь: хватит ли на черствый батон. Зверева не стало в 1986 году, когда ему было 55 лет.

Из автобиографии Анатолия ЗВЕРЕВА:

«Год моего рождения — 1931, день рождения — 3 ноября. Отец — инвалид гражданской войны, мать — рабочая. Учился очень неровно и имел оценки всякие: по отдельным предметам или «отлично», или контрастное «два». Впоследствии мне удалось каким-то образом окончить семилетку и получить неполное среднее образование, чем я гордился перед самим собой, кажется, больше, нежели перед другими.

Автопортрет. 1957 год.

Детство в основном проходило дико, сумбурно… Желаний почти что никаких, кажется, не было. Что же касается искусства рисования, то художником я не мечтал быть. Но очень часто хотелось и мечталось, чтобы троюродный брат рисовал мне всегда коня. Тем не менее рисование мне, по-видимому, удавалось, и впоследствии оно так или иначе прижилось. Когда был в пионерском лагере, не стесняясь, могу сказать — создал шедевр на удивление руководителя кружка: «Чайная роза, или Шиповник», а когда мне было пять лет (еще до упомянутого случая), изобразил «Уличное движение» по памяти, в избирательном участке, где до войны детям за столиками выдавались цветные карандаши и листы бумаги для рисования. Что касается дальнейшего моего рисования — началась Отечественная война. Всех стали эвакуировать, кого куда. Я вместе с двумя сестрами, отцом и матерью оказался в Тамбовской области. Конечно же, рисования никакого не было, да и не могло быть…

Портрет О.Асеевой. 1969 год.

В Москве, когда мы приехали по окончании войны, люди жили еще по карточкам — «талонам», на пайке, в нужде. А рисование продолжалось из-за случайностей: например, из газеты «Советский спорт'» — «Острый момент у ворот московского «Спартака». В моем альбомчике появились рисунки черной тушью, исполненные пером после длительного перерыва, в сорок пятом — сорок шестом году. Затем — рисование, живопись, лепка, занятия гравюрой (по линолеуму), выжигание по дереву в двух парках — «Сокольники» и «Измайлово», в их летних городках.

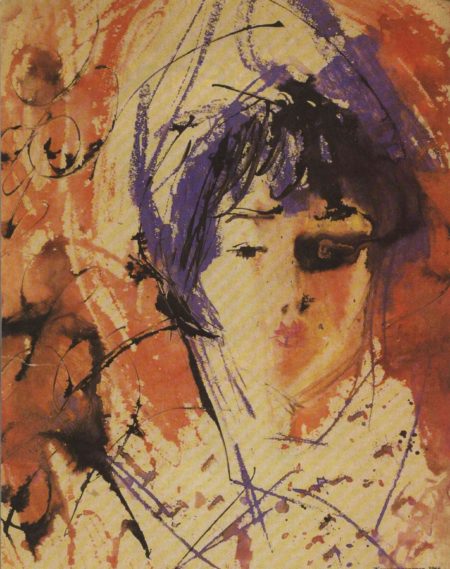

Женский портрет. 1966 год.

Затем — в двух домах пионеров… Потом (тоже случайно) учился и закончил ремесленное училище (два года), ну и понемногу посещал иногда кое-какие студии «для взрослых» и даже, быть может, мог бы подзастрять в одном художественном училище, которое находилось на Сретенке (под названием, кажется, «1905-го года»). Но в нем я пробыл очень мало. С первого курса был уволен «из-за внешнего вида». Плохое материальное положение решило исход моего пребывания там. Затем работал в парке «Сокольники» (после окончания художественного ремесленного училища работать приходилось в основном маляром). Всюду мне не везло, но рисование и живопись остались неизменными занятиями.

Улан и Маша. 1986 год.

Наиболее интересны те живописцы, которые не утомляют ненужностью своих затей — как в технике, так и в тематике: Ван Гог, Рембрандт, Рубенс, мой учитель Леонардо да Винчи. Веласкес, Гойя, Ван Дейк, Саврасов, Врубель, Рублев, Васильев, Ге. Кипренский. Иванов. Малевич. Кандинский. Боттичелли, Добиньи, Серов. Брюллов, Гоген, Констебль и многие другие, которых либо знаю по фамилии, либо просто не припоминаю.

Что касается сверстников (из так называемых авангардистов), то лучшими являются все, потому что у всех есть будущее, настоящее или хотя бы прошедшее. Желаю счастливого всем художникам плавания и попутного ветра в творчестве!»

Его друг, работающий в Париже художник Валентин ВОРОБЬЕВ вспоминает:

— «В 1957 году, от которого идет «исторический отсчет» нового русского искусства Анатолий Зверев в свои 26 был легендарен и знаменит без казенной рекламы. В 1951 году он поставил крест на академическом учении, изобразив натюрморт на оборотной стороне холста с портретом Сталина. Года через три за сына московского дворника «передрались» и профессор танцев Румнев, и могучий капиталами грек Костаки. Потом ему устроили первую в Москве «квартирную» выставку. о которых у нас тогда не слыхали.

Портрет Георгия Костаки. 1956 год.

Зверева я обнаружил году в 60-м, в курилке Музея изящных искусств имени Пушкина, и у меня задрожали коленки. Рядом— гений! Человек с дорогой сигарой во рту пускал дым кольцами и рисовал, собирая вокруг толпу зрителей. В том же году благодаря статье в «Лайфе» «Искусство России, которого никто не видит» с большим цветным разворотом весь мир узнал о существовании московского живописца Анатолия Зверева. Его разрывали на части. Зверев умел работать по заказу, на людях и за -символическую получку в сто рублей.

Портрет Ники.

Это были не салонные портретики «а-ля Монмартр», а взрыв дьявольского темперамента в один присест, работа-спектакль в парке, на стадионе, в кухне дворника, в квартире дипломата, на дачной веранде. Человек деревенской складки, мало учившийся, но страшно чувствующий культуру целиком, никуда не лез. Его сношение с государством ограничивалось общественными местами— буфет, стадион, музей, туалет, милиция. Большой любитель футбольной игры, он приходил на стадион одетый в дорогой костюм и дорогие туфли, которые разваливались сразу, от первого удара по мячу. Рожденный в простом сословии, он до конца своих дней оставался аристократом высшей пробы — и духом, и бытом. Размах его натуры всегда был ошеломляющ. Граждан, не имевших совести, он старался обходить стороной.

Зверев к ним не пришел до сих пор. и они промолчали его смерть в прессе».

Увы, это так. Инерция запрета продолжала свое черное дело. Должно было пройти время, чтобы все встало на места, уладилось, образовалось. Чтобы злость и досада уступили место радости и пониманию.

Унесенное на своих крепких плечах наследие он переписал рваным, нервным, корявым, но озаренным почерком, ускоренно, формированно, точно, хотя и походя, как бы невзначай откликнувшись на актуальные веяния современности, соединив московскую художественную жизнь с поисками и открытиями сегодняшнего мирового авангарда.

Все же он никогда не унывал. Его хитроватая, многозначительная усмешка вселяла безграничный оптимизм и надежду в его друзей, собутыльников — таких же гениальных полубездомных изгоев, как он сам.

Из автобиографии Анатолия ЗВЕРЕВА:

Портрет японки. 1961 год.

«Учителем я избрал себе Леонардо да Винчи, читая коего нашел много себе близкого (если, конечно, верить напечатанным переводам этого Гения). Когда читал трактаты оного — теперь уже моего друга,— был поражен одинаковостью в выражении мыслей наших.

К современным художникам отношусь с уважением за их доброту между собой. Хотя положение вещей не дает возможности считать всех счастливыми, иногда со стороны смотрящие уже заведомо признают за счастье называться художником. Лично я себя пока не умею считать счастливым, в особенности когда наталкиваюсь на грубость собственной судьбы, на невезение в чем-то и в особенности когда что-то болит в непогоду…»

Сосны. 1959 год.

Любимым словом было «увековечить». Он употреблял его, обращаясь к букету цветов на дачной веранде. Или, лукаво подмигивая владельцу, к породистому, холеному псу. Или к ослепившей воображение очередной Прекрасной Даме. Чаще же— к первому встречному с предложением «за трешник» набросать карандашный портрет.

— Хочешь, увековечу?

В сущности, чего бы ни касалась его стремительная и виртуозная кисть, он увековечивал прежде всего дарованную лишь немногим избранным художникам возможность прорыва за границы дозволенного, волшебство, мощь и возможности Искусства. Анатолий Тимофеевич Зверев навсегда останется недосягаемым идеалом творческой раскрепощенности, уникальной свободы от каких бы то ни было «тенденций». Люди со столь высоким градусом личной и духовной независимости стоят целого поколения. Они оставляют после себя иной, преображенный мир. Коломенская Дьяковская церковь.

Коломенская Дьяковская церковь.

Последним его «Парнасом» стал заброшенный, предназначенный к сносу старинный особняк в одном из арбатских переулков. Когда он умер, то в гробу его лицо обрело истинные черты. Пришедшие хоронить узрели лик святого, философа, аскета, подвижника.

За несколько дней до внезапной своей кончины (декабрь 1986 года) он записал на подвернувшемся клочке бумаги:

«Искусство должно быть свободным. Хотя это и очень трудно. Потому что жизнь человека несвободна».

Его наследие трагически непоправимо разминулось с выставочными залами, музеями, галереями России. Личной вины художника в том нет. Он не заботился о популярности, творя там, где находился. Здесь же оставлял созданное. Забирать с собой было некуда.

Есть очевидная закономерность в перемещении художественных ценностей. Все, чем пренебрегают страна, нация, государство, неизбежно оказывается по ту сторону границы. Никому, конечно, сегодня не придет в голову возражать против взаимопроникновения и взаимообогащения культур, обмена «избыточными» произведениями искусства, их естественной миграции. Сердце и разум никогда не смирятся с их разбазариванием под прикрытием холуйского принципа «что немцу здорово, то русскому смерть». Когда обрекли на ликвидацию символ национального величия России — роскошный и монументальный храм Христа Спасителя, жуликоватые исполнители зловещего плана вовремя подсуетились, успев продать его диковинный мраморный иконостас расторопному американскому маршану. Уникальное творение разобрали и вывезли за пределы страны. Дальнейшая его судьба неизвестна. Многих устраивал и даже радовал массовый вывоз из страны и зверевских шедевров. Меньше гениев— легче пробиться посредственности.

Сегодня лучшие представители российской интеллигенции делают все, чтобы такому не повториться.

История с организацией посмертной выставки трудившегося во благо отечественной и мировой культуры Анатолия Тимофеевича Зверева

(1931—1986) грустна и поучительна. Ни одной работы покойного мастера не оказалось в государственных собраниях!

Время лечит — отчаянием невосполнимых утрат, горечью необратимо упущенного. Как мучительно исцеление! Тем дороже и ценнее результат.

Впрочем, кто старое помянет.,.

Славно, что третье и окончательное открытие художника Зверева состоялось на его Родине. Как. собственно, и должно было рано или поздно случиться.

Игорь ДУДИНСКИЙ

П.Лобачевская.

Эту выставку можно бы и пропустить. В самом деле, ну сколько можно писать об Анатолии Звереве, нашем «ташисте» «экспрессионисте» «импрессионисте’,’ мастере картины-перформанса с участием окурков, веника и растительного масла, показы работ которого происходят с регулярностью сезонов дождей в теплых странах. Художник, как известно, мог создать шедевр за сорок минут в любом месте и, понимая это, сам признавался, что с 1959 пода бросил «рисование для себя» «прекратил всякие эксперименты» и «стал халтурщиком» то есть работал на заказ, добывая деньги на житье-питье. Слова сии

— конечно, уничижение паче гордости, и цену своему таланту маэстро знал. Но тем не менее оставшееся от гения, умершего от инсульта на 56-м году жизни 9 декабря 1986-го, наследие воистину безгранично (и это не считая поставленных на конвейерное производство «фальшаков»), с ним надо что-то делать, полное обнародование того, что осело в частных собраниях здесь и на Западе, займет дольше века — и процесс идет. Вот и организатор очередной акции в память легенды «второго авангарда» Полина Лобачевская в бытность содиректором галереи «Кино» устраивала — на моей памяти — с пяток выставок Анатолия Тимофеевича, в том числе ретроспективу в Третьяковке осенью 1999-го. Теперь, заведя уже собственную галерею имени себя и освоив камерные и очень уютные пространства «Домика Чехова» на Малой Дмитровке, филиала МГВЗ «Новый Манеж» не смогла устоять перед соблазном снова вспомнить старого-доброго знакомого, бескорыстно позаимствовав у коллекционеров два десятка картин Зверева — автопортретов и романтических женских изображений. Надо еще напомнить, что выставку «Портреты Анатолия Зверева» (с нынешней, впрочем, не пересекающуюся) чуть больше двух лет назад устраивала галерея «Дом Нащокина» расположенная в соседнем переулке, чтобы оправдаться — на ноябрьский вернисаж ваш обозреватель попросту не пошел.

Портрет Асеевой. 1968 год

Но оправдания мне нет. Формальная причина проста — выставка продлена из-за небывалого наплыва посетителей до конца февраля: трех месяцев народу оказалось мало, чтобы насладиться Зверевской маэстрией. Художника помнят и любят- два этажа выставочного зала забиты до отказа каждый день. Это уже повод для размышления, а то не только мне, но и коллегам-критикам Зверев поднадоел. Но, ооблаговолие наконец посмотреть экспозицию, понял другое: «Галерея Полины Лобачевской» благодаря фантазии хозяйки представила на суд искушенной публики не заурядную выставку талантливого художника, а остроумный и элегантный проект под игривым названием «Садись, детуля, я тебя увеко-

вечу» (это цитата из Зверева, фразочка, с которой он начинал сеанс портретирования очередной модели женского пола). Именно проект, сколь ни было бы замылено модное слово.

Автопортрет. 1968 год.

В самом деле на первом этаже «Домика Чехова» висят девять автопортретов. Это очень важный жанр, с которым склонный к нарциссизму Зверев не расставался всю жизнь. Во всей мировой живописи столько же, приблизительно, их создали только Рембрандт (шестьдесят картин и около десятка гравюр) и Ван Гог (тридцать пять), которых Зверев называл любимыми художниками после «учителя» Леонардо да Винчи. На втором — двенадцать чуть похожих друг на друга портретов «увековеченных» барышень (все — подлинники, ручаюсь). Но, во-первых, этикетки принципиально отсутствуют; чтобы снизить музейный накал. Даже можно прочитать на самих хопстах (или на чем там неразборчивый Зверев писал свои экспромты), «детуль’,’ если хочется, можно опознать по многочисленным альбомам — вещи почти все известные. Сразу опознаются «добрый гений» Зверева коллекционер Наталья Шмелькова, пианистка Людмила Берлинская, Оксана (Ксения), вдова поэта Николая Асеева, друга Маяковского и Хлебникова, платоническая любовь художника, несмотря на разницу в возрасте, — и, конечно, сама Полина Ивановна Во-вторых, главными в экспозиции являются, как ни странно, не картины, а два плазменных экрана со специально созданными под руководством доцента ВГИКа Лобачевской фильмами, которые можно спокойно смотреть в специально затемненных для этого залах галереи, присев на удобные белые пуфы.

Дон Кихот. 1970 год.

Первое кино — веселый компьютерный монтаж современных художников Александра Допгина и Ираиды Юсуповой «A3» (фирменная подпись героя), «оживляла» арт-хулигана по прозвищу «Зверь» чьи фотки включены в документальную хронику эпохи и кадры хрестоматийных советских фильмов. Вот A3 едет с Олегом Ефремовым в такси по Плющихе с ее тремя тополями, а вот его уже везут в ми-

лицейской коляске в вытрезвитель под «июльским дождем» Хуциева, а с него слетает кепка, любимый головной убор, единственная вещь, которую равнодушный к собственному облачению Зверев ценил. Комментариев нет — только музыкальный фон, сочиненный самой Юсуповой. Понять дружескую иронию может только знаток зверевского мифа, сложенного мемуаристами. Но глядеть уморительно и просто так, уверяю.

Дон Кихот. 1968 год.

А фактические подробности можно узнать из более традиционного второго кино режиссера Валерия Залотухи, в котором о герое проекта рассказывают друзья — помянутая (и присутствующая портретами в зале) Наталья Шмелькова, а также художники Владимир Немухин и Дмитрий Плавинский, ветераны-нонконформисты. По жанру — обычный документальный фильм из тех, что, к счастью, в обилии показывают по телеканалу «Культура’.’ Но интервьюируемые самой Полиной Лобачевской персонажи просто травят байки про «Тимофея» (еще одно прозвище Зверева), не смущаясь бытовых подробностей. Правда, сказы перемежаются репродукциями, но эффект неформальности репрезентации классика достигнут абсолютно. Наверное, и эта фамильярность явилась успехом проекта галереи. Проекта, в котором картины выступают лишь изящным задником для создающегося на глазах зрителя апокрифа.

Рисунок лошади.

В нем тоже хочется поучаствовать. Я не только видел работы Зверева (и даже его самого в самом тяжелом состоянии A3, о чем рассказывать не хочется), и не только в «Домике Чехова». Я читал много текстов о нем. Я даже думал о рождении этого феномена общей любви, который родился не только из-за покровительства иностранцев, дипломата Георгия Костаки и дирижера Игоря Маркевича, открывшего самородка, отчисленного с первого курса Художественного училища Я прослушал воспоминания в фильме Залотухи. И именно монологи Натальи Шмельковой в последнем вдруг подвигли на свою расшифровку тайны гения. И еще сама Полина Лобачевская.

Шмелькова в фильме не воспроизвела любимую свою байку про то, как, оставшись без хозяйки в квартире Асеевой, наш герой, придуриваясь, стал вымогать деньги на пропой у гостей. Те, зная, что много давать нельзя, сделали вид, что отдали последнее и очень скромное, на пиво не хватило бы. А Зверь, получив очередной гонорар, достал из кармана пиджака кучу купюр, протянул гостю и скомандовал: «Быстро за коньяком. Три бутылки! Гав!»

Вот встрепенулось в памяти нерассказанное перед камерой и невоспроизведенное «Гав!». Вспомните Маяковского, «Вот так я сделался собакой»: Я стал на четвереньки И залаял: Гав,гав,гав.

А Лобачевская в давнем сборнике воспоминаний о Звереве рассказывает, как в 1980 году на подмосковной даче, Где Зверев скрывался от милиционеров во время Олимпиады, он буквально отвадил от хозяев пуделя по имени Филя, не отходившего от гостя с четырех часов утра до поздней ночи. Когда те приревновали пса. Толя им объяснил: «Это потому, что он думает про вас, что вы люди. А меня считает собакой»

Лангусты и пиво. 1983 год.

Если дальше листать эту книжку, вас встретят Джерри, Патрик и Дики, которые общаются с художником на им одним понятном общем языке. И признание самого Зверева по поведу собаки, пробежавшей на разложенной на полу работе: «Добавила существенные детали, которые мне самому не пришли бы в голову1! А его бездомный образ жизни укладывается в один из «портретов» цикла «Кода я был собакой» Федора Сологуба:

Досталась мне странная доля,

Но я на нее не ропщу.

В просторе холодного поля

Чего-нибудь съесть поищу.

Там дальше про «топот лошадки» — лошадей Зверев обожал рисовать И финал: Взметнусь я, и взвою, и охну,

На камни свалюся, и там.

Помучившись мало, издохну

И богу я дух мой отдам.

Это буквальное описание смерти в неухоженной квартире в Свибпове-Тиблове» (так называл свой район выросший в Сокольниках A3), заваленной квитанциями со штрафами из медвытрезвителя.

Так вот, собака — это не только хтоническое животное, свидетель загробного мира на земле. Но еще символ невинного гонимого, утешение юродивых в христианской традиции и портрет св. Христофора в католической, мученика с песьей главою, который запечатлели и русские лубки. На лубках учился искусству крестьянский сын Анатолий Тимофеевич Зверев. К его искусству, бесконечным людским изображениям, запечатленным взглядом собаки, как к иконе, припадают сегодня зрители выставки в «Домике Чехова?

Александр ПАНОВ

Анатолий Зверев прожил очень непростую жизнь.

Живописный почерк и образ жизни Анатолия Зверева настолько взаимосвязаны, что с трудом допускают обособленный анализ того или другого. Вместе с тем. начиная искусствоведческий разговор о художнике, необходимо ограничиться лишь одним из возможных «ракурсов» или способов взгляда, поскольку охватить феномен Зверева в границах одной статьи все равно невозможно.

К тому же говорить о Звереве — человеке, наверное, привилегия лично его знавших, да и то лишь тех, с кем он был действительно близок (а таковых не столь уж много!).

Лишь они имеют право на «мемуарное портретирование» этого виртуозного портретиста, взорвавшего традиционное понимание жанров живописи. Конечно, для всех ценителей творчества Зверева весьма желанным было бы появление совокупного свода воспоминаний о нем. Это, в частности, явилось бы альтернативой тем тенденциям «канонизированной» приглаженности, которые уже наметились в трактовке творчества художника и его судьбы. Ведь всем, кому хотя бы отчасти памятен Зверев, ясно, что его образ жизни при всем внешнем неблагополучии, при всех своих противоречивых, а подчас и вызывающих проявлениях был в полную меру личным выбором. Судьба Зверева с ее диссонансами и неправильностями неотторжима от неистовой стихии его авторского почерка. И если бы участь этого человека была иной, перед нами предстал бы совсем другой художник.

Его путь был во многом вызовом обывательскому «здравому смыслу», он одним из первых предпочел участь «выпавшего» из официальной культуры и превратил это «выпадение» в дерзкую демонстрацию перед преуспевающими, признанными собратьями. Однако личность Зверева — это тема для будущих биографов.

Его путь был во многом вызовом обывательскому «здравому смыслу», он одним из первых предпочел участь «выпавшего» из официальной культуры и превратил это «выпадение» в дерзкую демонстрацию перед преуспевающими, признанными собратьями. Однако личность Зверева — это тема для будущих биографов.

Итак, ясно, что отношения между прошлым и будущим, между классикой и «авангардизмом» были осмыслены и пережиты самим художником. Мы же сосредоточим внимание на его новациях в искусстве и постараемся определить, какое место он занимает в истории советского искусства 60-70-х годов.

Теперь с временной дистанции Зверев видится одним из последних, быть может, потому наиболее ярких воплощений самого «духа живописи» в русской художественой культуре, редкой вспышкой чисто живописного артистизма. Кроме того, он перебросил мост от художественных поисков начала века к нашему времени, воссоединив традиции русского авангарда с новейшими открытиями искусства Запада. Одновременно он представлял собой поток, в котором бурлила яростная энергия живописи, отстаивающая свое право на самоценность.

Это был поток неистовый, неуправляемый, перехлестывающий «поверх барьеров» — в том числе и направленческих. дерзко пролагавший себе путь. Приход Зверева был отмечен всплеском безудержного личностного темперамента. Собственно, вся его жизнь прошла под знаком вдохновенного произвола -как в обращении с языком искусства, так и с видимым миром в целом.

Он развивался стремительно и неукротимо, непрестанно испытывая новые формы, сплавляя различные стили и художественные мировоззрения, и в этом ярком сплаве рождался бесконечно изменчивый, но всегда узнаваемый «зверевский стиль». Он формировался, деформируя собственные пластические привычки, непредсказуемо меняясь, играя на противоречиях и доверяя только стихийному наитию художественной воли. Наверное, потому Зверев непроизвольно создавал вокруг себя поле вдохновения, и резонанс его опыта ощутим до сих пор. Сам образ жизни сделал его частью истории отечественного авангарда уже на рубеже 50-60 годов; из просто талантливого живописца Зверев превратился в символ свободного «неофициального» искусства. Но вместе с тем лидируя в целом направлении, выступая как экспрессионист № 1, он всегда чурался цеховых оков. Для московской богемы 60-х или, как мы бы теперь сказали, тогдашнего «андеграунда» был вообще характерен путь художника одиночки, избегающего напра-вленческих «рамок». Независимый, неприкаянный, «гуляющий сам по себе», Зверев был ценим многими (ценим не сентиментально, а как живой факт культуры), но понимаем избранными — теми, кто способен разглядеть исключительное, — то, что как бы среди нас и еще не отчуждено пиететом музейности.

При всех житейских неурядицах и отсутствии даже намека на высокопарность, в нем жило нечто титаническое. Борьба с цветом и желание цвета порождали центробежный размах энергии, ощутимый даже в самых камерных жанрах — в портрете, в пейзаже, в анималистике.

Зверев был завоевателем и первопроходцем, и одновременно — это был последний представитель «Московско-Парижской» пластической традиции, ведущей родословную от начала века. Во многом наследуя рафинированный колористический вкус московских «парижан», он сочетал как бы личное вчу-вствование в это блестяще-меркнущее наследие, с анархией бунтаря, «созидающего» разрушение, стремящегося всегда и все делать иначе, по-своему, и всегда в одиночку. Воспринятую в культуре начала века утонченность цвето-световых вибраций он решительно очистил от всякого налета эстетизма и, напитав лиризм экспрессией, подарил лиризму новую жизнь.

Следы былой культуры в его искусстве не исчезли бесследно, но каждый отклик традиции, каждый готовый прием напористо вовлечен в новое качество. «Наследник» не оставил камня на камне от устоявшихся живописных структур, преодолел соблазн постфальковской «цветности» и далеко ушел вперед. Диапазон его приемов был чрезвычайно широк: от «фовизма» до параллелей абстрактному экспрессионизму.

Не чуждый контактов с искусством старины и веяний современности, он все же представлял собой небывалый тип русского художника, способного превращать в живопись буквально все, что попадало в поле его внимания.

Говоря о его методе письма, необходимо отметить пристальное внимание, с которым художник относился к специфике избранного мотива. Разумеется, конкретный, исходный материал «донельзя» переплавлялся, но тем не менее всегда сохранял свои внутренние душевные характеристики. Пейзаж оставался пейзажем, а портрет — портретом. Модель в этих его портретах никогда не переставала быть личностью, но по артистическому произволу вовлекалась в диалог с портретистом, подчиняясь желанию своевольного маэстро.

Из кипы полуслучайных сырых наблюдений — трофеев взгляда — Зверев энергично выжимал желанную суть, то очередное «нечто», которое и побуждало взяться за кисть. Быть может, поэтому так активны его персонажи, будь то люди, растения или животные.

В противовес другим художникам он не был домоседом «подполья», сам тип его духовности был окрашен иначе. Зверев всегда был готов к риску бегства от привычного. Все. что обрело устойчивость статики, не соответствовало его темпераменту. Это была азартная воля к неустроенности, вкус к авантюрным

дарам и ударам судьбы. Он по-своему не без черного юмора осваивал повадки городских низов, не чуждаясь люмпенства, что. впрочем, не мешало ему иметь ценителей и единомышленников на самых высоких, «элитарных» этажах культуры.

Ниспровергатель общепринятых норм и канонов, предельный индивидуалист и «безумец», он в полном смысле слова освоил наследие авангарда начала XX века. Точно, хотя невзначай, откликаясь на актуальные веяния в искусстве, Зверев по-своему «досказал» историю русской модернистской классики и тем самым приоткрыл новые пути художества.

Сергей Кусков. статья из журнала «НН»

Анатолий Тимофеевич Зверев умер в 1986 году на 56 году жизни. Он принадлежал к той, достаточно малочисленной, генерации художников, которая, вопреки сложившейся в стране общественно-политической ситуации и почти тотальному господству социально ангажированного искусства, жила и творила по законам свободы, избрав личную независимость непременным условием творчества. Вот имена этих, тридцати- и двадцатилетних (к моменту, о котором речь впереди) чудаков: В.Вейсберг, А.Зверев, О.Рабин. Д.Плавинский, В.Пятницкий, Л.Мастеркова, В.Немухин, Д.Краснопевцев, Б.Свешников, А.Харитонов, М.Шварцман, Э.Штейнберг. Большинство из них особый импульс творчества получили в игровой атмосфере выставки Международного фестиваля молодежи, устроенного в Москве летом 1957 года. Здесь перед глазами заряженных талантом и энергией молодых людей открылась панорама ранее невиданного и, как известно, «глубоко порочного искусства», имеющего скомпрометированное название — абстрактное. В рамках фестиваля был объявлен художественный конкурс. В нем принял участие человек в стоптанных грязных башмаках, в ветхом поношенном пиджаке с чужого плеча, в скомканной тирольской шляпе, плюс ко всему -с лукавой усмешкой сатира — по фамилии Зверев. Всего лишь несколько взмахов кисти — и председатель жюри, именитый мексиканский художник Сикейрос, присудил Звереву высшую награду: Золотую медаль. Отщепенец, недоучка, маляр, по мнению ортодоксов от соцреализма, годный лишь на покраску забора, чем он и зарабатывал деньги в парках Сокольники и Измайлово, будучи исключенным из училища им. 1905 года, стал победителем конкурса. Этот инцидент, совсем не запланированный «советской общественностью», тут же попытались замять, сделать так, будто его и не существовало вовсе. Получил ли сам Зверев в руки Золотую медаль, осталось загадкой по сегодняшний день. Но как и положено, именно то, что более всего хотели утаить, что не могло найти своей конкретно ощутимой материализации, прочно оседало в сознании и обретало свое иное, уже глубоко мифологическое бытование.

Пейзажные акварели Зверева того времени — это световые потоки первозданных колористических ощущений, выполненных едва заметным касанием кисти. Модуляция образа не агрессивна.

На белом пространстве листа в духе мастеров древнего Китая означены следы собственного присутствия. Рисунки зверей и птиц говорят о безукоризненной чистоте спонтанного жеста артиста.

Однажды, еще до фестивального триумфа, Зверев был замечен за работой в парке Сокольники бывшим актером театра Таирова А.А.Румневым. В доме этого утонченного ценителя искусства бродяга-художник нашел тепло и опеку. Отсюда, с Остоженки, по московским салонам и покатился миф о его избранничестве. Вскоре работы художника попали в дом Г.Костаки, который тогда по камешку, на ощупь закладывал фундамент своей будущей коллекции русского авангарда 20-х годов. Он, в свою очередь, устроил встречу восходящей звезды с дряхлеющим и вскоре ушедшим из жизни Р.Фальком. В доме Г.Костаки слава Зверева достигла апофеоза. Короче говоря, здесь родится культ А.Зверева, но одновременно начнется и разрушение целомудренного гения, еще не успевшего выявить себя до конца, во всей полноте. Уже тогда в этом доме денно и нощно эксплуатировалась импровизация Зверева, подогреваемая большим количеством алкоголя, к которому был неравнодушен молодой художник. Я сама в начале 60-х видела у Г.Костаки более сотни рисунков тушью, выполненых Зверевым за одну ночь по мотивам апулеевского «Золотого осла». По степени свободы, остроте ракурса, минимальности линий и капель, оставленных на листе бумаги, их можно было сравнить лишь с графикой великих французов — Матисса и Пикассо, Часто происходившие программно-направленные показательные ночные сеансы, конечо, обостряли зрение, возбуждали психику — и обернулись агонизирующей экспрессией. Такое количество работ периода 60-х годов свидетельствовало о преизбыточной энергетической наполненности художника и крайней активности его зрительно-осязательных ощущений.

Этот яркий, на мой взгляд, — кульминационный период биографии Зверева связан еще с двумя фигурами, оказавшими влияние на его творчество и судьбу. В доме Г.Костаки увидел работы Зверева всемирно известный дирижер И.Маркевич и был поражен спонтанным артистизмом «русского Матисса». Разумеется, безо всяких санкций официальных властей и с согласия художника, И.Маркевич взялся устроить ему выставку в Париже. Выставка состоялась в год суда над А.Синявским и Ю.Даниэлем. Разве это не повод для творения новых легенд о Звереве? Другая фигура — вдова известного советского поэта Н.Асеева, увидевшая в даровании Зверева тот стихийный дар творческой энергии, который был свойствен поколению ее юности.

В работах, овеянных меценатской заботой А.Асеевой, колористическое напряжение спадает. В пространство картины снова войдет световое поле, но не как чисто декоративный момент, а как свидетельство странного, неожиданно явившегося лирического покоя. И до конца своих дней художник не утратит целомудренного отношения к природе, к животным, видимо, неосознанно сохраняя свою детскую привязанность к образу «коня», глубоко укорененному в русской иконописной и фольклорной символике.

Яркое, почти феерическое горение завершилось приблизительно к 1970 году. В салонах фрондирующей, а порой даже вполне официальной московской элиты, в среде дипломатов и иностранных корреспондентов каждый хотел получить портрет его кисти. Грошовые гонорары, а в крайнем случае одна, две, три бутылки спиртного — и мечта становилась вполне доступной.

Бездонность и бездомность натуры художника, боязнь одиночества и замкнутого пространства своей убогой квартиры, желание быть всегда на людях, как актер на сцене, и с возрастом все увеличивающаяся зависимость от алкоголя толкали его в руки того или иного покупателя. Момент ничем не скованной экспрессии, агрессивней всего выявляющей себя в портрете, стал определяться духовным уровнем заказчика. И по мере безжалостной растраты себя, не имеющей ни смысла, ни былого фантастического удальства, улетучивалась энергетика художественного жеста. Оставалась лишь виртуозность сама по себе. Огнедышащий вулкан начал выталкивать на поверхность все больше шлаков.

Так жизнь мифа и реальная человеческая жизнь как бы развивались параллельно. Одна обогащала и питала другую. Порой энергия мифа умирала, и по Москве дважды разносили слухи о смерти Зверева. Но проходило время, и Зверев вновь выходил на поверхность из небытия, и вновь возникали легенды, но уже не столь сочные и цветистые. Столкновение карнавально-юродствующей, мифологически театральной, с одной стороны, и безысходно-печальной, а точнее обездоленно-жестокой, реальной атмосферы — с другой, состоялось в день, когда в полунищей атмосфере бедлама — в малогабаритной квартире района Свиблово, напоминающей то ли ночлежку, то ли приют для душевнобольных, скончался от инсульта Зверев. А на стыке этих двух начал родилась трагедия русского саморазрушающего, самоистребляющего гения. Аполлон Григорьев, Мусоргский, Есенин. Этот ряд при желании можно продолжить, увеличить список. По странному стечению обстоятельств в видеозаписи, которую незадолго до смерти художника сделал фотограф С.Борисов, Зверев сам и заговорил о Мусоргском. И, странно, в его опухшем лице, в ритме интонаций увиделось не только внешнее сходство с Мусоргским, но и некое сродство их судеб. «Сейчас необходимо вспомнить русского композитора Мусоргского. Он в своей опере «Борис Годунов» провозгласил: «Подайте бродяжке копеечку» — произнёс художник несколько театрально и одновременно юродственно. И потом, ернически похихикав, заявил: «Весь Советский Союз — бродяга», «Бродяга тот, кто бродит». А когда С.Борисов попросил его отвлечься от пития и хоть что-нибудь нарисовать, прозвучали слова: «Господи, дай сил нарисовать против такого обездолия». И вдруг, как некий контрапункт этому юродству, из-под руки Зверева рождается неожиданно легкий, моментальный портрет самого С. Борисова.

Как и при первой встрече со Зверевым, вновь поразила законченность образа и жеста. Его собранный по миру гардероб смотрелся, как великолепный реквизит артиста. В неизменном наклоне головы и как бы под углом приподнятом изгибе лукавого рта, в прищуре монголоидных глаз попеременно улавливалось родство то с персонажем, сошедшим с древних китайских свитков, то с шутом давно изжитой карнавальной русской культуры. Оба слоя зрительного ряда лепились не только пластикой, но и органикой словесной вязи.

Разговор со Зверевым никогда не был тривиальным житейским общением. Зверев говорил иносказаниями или играл односложными предложениями, вращая корневую структуру слова и вытягивая через фонетику его самоценность и как бы добираясь до первоначального смысла. Таким образом, обычный разговор начинал обретать поэтическое звучание согласно хлебниковскому пониманию словесного текста. Рождалась не обыденная речь, но стихи Зверева, их кто-то из его почитателей записывал. Стихи были то короткие, мгновенно возникавшие по ритмическим и звуковым ассоциациям, то витиеватые, где слово цеплялось за слово в поисках точности описания увиденного вдруг знака жизни — столь любимого им знака Дзэн.

Познакомившись со Зверевым еще в 1962-м, когда он был в ореоле свой славы, мы крайне редко затем встречались. Ведь для того чтобы общаться с этим человеком, нужно было отказаться от себя. В твой дом сразу же входил театр Зверева со всей своей атрибутикой.

На последний вопрос С.Борисова все в той же записи — «Как ты жил?», художник ответил: «Я никогда не жил, я существовал. Жил я только среди вас». То есть среди тех, у кого и для кого писал, кто, собственно, слагал о нем мифы. За несколько месяцев до смерти он написал «Автобиографию». Этот документ жизненного пути мастера представляет интерес и как факт литературы, и как факт своеобразной каллиграфии. К последней он тяготел, превращая свою подпись, точнее, инициалы «А.З.» в иероглифическую текстуру картины, тем самым как бы всегда отсылая зрителя к своим творческим истокам. Поэтому не случайно, что «Автобиография», по стилю родственная средневековым жизнеописаниям, имеет посвящение «Тебе, Тибету». Может быть, в этих словах и кроется начало творения нового мифа о художнике Анатолии Тимофеевиче Звереве.

Галина Маневич статья из журнала «НН»

Зверев не был домоседом «подполья». Он превратил в поэтику жизни развёрстую неуютную ширь бродяжей бездомности — опасную жизнь на границе падений и взлётов. Забулдыжно-красочное дно московского «клошара» превращалось в зону пророческих наитий, становилось полем борьбы за высокое существование в любых условиях на пределе. Он смаковал по-своему, осваивал на смеховой лад (не без чёрного юмора) повадки городских низов, не чуждаясь «люмпенства), что, впрочем, не мешало иметь ценителей и единомышленников на самых высоких, элитарных «этажах» неофициальной «второй культуры».

Ниспровергатель общественных норм и канонов, предельный индивидуалист «безумец», он воспринималсякак некий могучий варвар в слишком заорганизованном пространстве художественной культуры, в том числе и «левой».

Но он не столько уничтожал, сколько переиначивал, перевёртывал, переигрывал в неожиданно новом преломлении дары былых и современных пластических открытий. Он переписывал рваным, нервным и корявым, но озарённым почерком окрашенных жестов потускневшее завещание предков из всех времён.

С дистанции Зверев видится одним из последних, и может быть потому наиболее ярких воплощений духа живописи в русской художественной культуры.

Это была как бы завершающая, прощальная вспышка чисто живописного артистизма на закате или под «занавес» уходящей большой Традиции…

Сергей Кусков.