Жилинский Дмитрий

Жилинский Дмитрий

О ЖИВОПИСИ ДМИТРИЯ ЖИЛИНСКОГО

Ни обликом, ни манерой держаться, ни характером своих житейских и профессиональных привычек Дмитрий Жилинский ничуть не похож на те представления о художнике, которые взлелеял в красочных легендах еще романтизм прошлого века.

Воскресный день. Фрагмент.

Герой этих легенд отмечен печатью избранности. Он далек от жизненной прозы, живет по своим особым законам, ради тех счастливых часов, когда его призовет «к священной жертве Аполлон». Прочее время он пребывает в рассеянии, поражая окружающих своей чудаковатостью, таинственной непоследовательностью и странностью поступков. Ревнивая к ритуалу салонная традиция обрядила этот романтический персонаж в изящно-небрежную блузу, наделила капризно-утонченной натурой, привыкшей к светскому успеху и к роли всеобщего любимца.

Жёлтый букет.

Дмитрию Дмитриевичу Жилинскому (1927) такие легенды и ритуалы совершенно чужды. Людям «не от мира сего» он не сродни. Вполне земной, спокойно-рассудительный, он стремится к кристальной ясности в своих работах, да и во всем остальном чурается «святого косноязычия» и вдохновенной взбалмошности, якобы подобающих — все по той же традиции — художникам. Немыслимо и вообразить, чтобы он стал придавать себе некий подчеркнуто артистический вид. Блистание в кулуарах никогда его не прельщало. Он и в нарядной вернисажной толпе выглядит так, будто зашел сюда, в эту суету и парадность, по случайности, прямо из мастерской, не снимая рабочего костюма.

Ожидание. Молодая семья. 1981 год.

За эту картину художник удостоен Государственной премии РСФСР 1985 года.

Жизнь бесконечно прекрасна. Прекрасна природа — все ее проявления.

Прекрасно появление нового. Прекрасно рождение человека.

И я очень хотел бы, чтобы новый человек был счастлив в единстве с природой,

которая, несмотря на все наши достижения, продолжает оставаться мудрее нас. (Дмитрий Жилинский)

Осень.

Фрагмент картины четыре времени года.

Да ведь и вправду так происходит. Ибо единственный кумир этого художника — работа. Он делает ее истово и любовно, с крестьяпской обстоятельностью. Дух стародавних русских ремесел оживает в его повседневном труде. Жилинский сам растирает краски для своей живописи, сам мастерит рамы, выпиливает из древесностружечных плит основы для будущих картин. И исполняет он эти картины в такой, им самим разработанной технике, которая требует великого усердия, сосредоточенного труда от зари до зари: наносит на древесную плиту сложный левкасный грунт, затем пишет темперой со множеством лессировок, после высыхания покрывает изображение лаком. Поистине адская работа! Все равно что возделывать каменистое поле…

Но тут уже техника переходит в исповедание художественной веры. Одно лишь трудолюбие здесь бессильно. Ибо все эти полузабытые приемы лишь тогда обретают серьезный смысл, если мастер убежден, что среди богов современной живописи есть и «всесильный бог деталей». И что приобщение искусства к нынешним дням может быть достигнуто не только при помощи недавно сложившихся стилевых форм, но и при свободном, непредвзятом использовании старых образцов, трактованных на новый лад. Например, такой простодушной, очень давней манеры, которая требует от художника предельной тщательности кисти, ювелирно отделывающей каждую малую подробность, любую черточку изображения.

Cкрипач.

Так работали первооткрыватели земной красоты — мастера раннего Возрождения в Италии, в Северной Европе. Так колдовали над своими досками многие из старых русских живописцев. Так писали их последователи в нашем веке: от Кузьмы Петрова-Водкина до Павла Корина.

Так пишет и Дмитрий Жилинский. У него кровное родство со всеми названными традициями.

Родство, но не «опасное сходство». Художник никого не цитирует, не опирается на костыли бездумного стилизаторства. Он органичен. Истоки его искусства — в духовной жизни наших дней.

Картины Жилинского не так уж легки для восприятия. Это утверждение может удивить. Ведь в работах художника вроде бы все так ясно и просто.

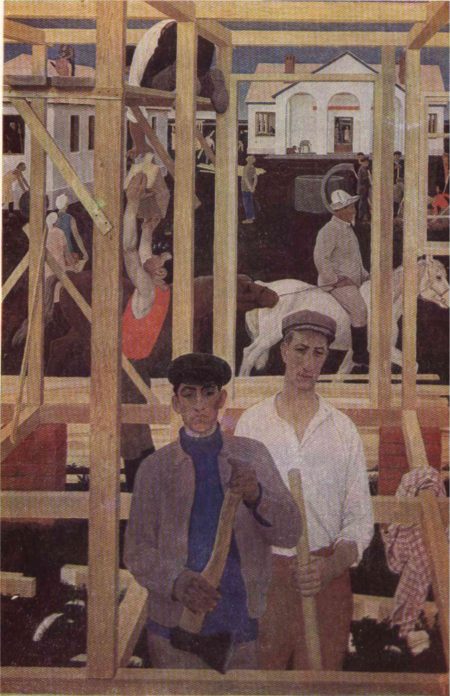

Воскресный день.

Однако это сложная простота. Она способна обмануть. Скрупулезность отделки деталей в этих работах может сбить с толку и вызвать совсем неправомерные ассоциации. Иным зрителям кажется, что они видят в картинах Жилинского всего лишь иллюзорное воспроизведение натуры, вдобавок сделанное по закостенелым прописям академических канонов.

Но это заблуждение. Оно полностью рассеется, если понять, какие тайные пружины управляют механизмом действия приемов, избранных художником, каковы особенности образного строя его «картин».

Все стилевые приемы и технические средства подчинены в них интересам целостной художественно-поэтической системы, которая обладает широкими философскими горизонтами, своей концепцией жизни и человека. Идеальная точность воссоздания натуры парадоксально сочетается в этой системе с условностью композиций, с иносказательным, метафорическим смыслом внешне обычных сцен жизни.

Только через такой парадокс художник смог прийти к созданию своего образного мира. Многие годы он работал «как все», в границах привычного и общепринятого. Слов нет, он делал хорошие холсты. Особенно удавались ему портреты — в них оживали характеры, намеченные, быть может, не всегда глубоко, но, во всяком случае, броско и внешне точно. И написаны эти картины были мастерски — в той свободной, несколько приблизительной манере, которая почиталась (сравнительно недавно) отличительной чертой «московской школы» живописи.

Однако же подобные добродетели можно было встретить и у десятков иных художников. Ранним работам Жилинского явно не хватало своего взгляда на вещи, а еще больше — духовной значительности.

Жилинский это чувствовал. Он искал новые концепции для своей живописи.

Итоги этих исканий оказались несколько неожиданными (может быть, и для самого художника). В картинах 1964—1965 годов, когда начался новый этап его работы, непостижимо объединились противоречивые, контрастные качества: безукоризненная натуральность изображения (оно отныне всегда завершено до предела, отделано до филигранности) и очевидная условность композиций в целом. Последнее далеко не всегда понимают (особенно авторы монографических очерков о мастере). Между тем картины Жилинского представляют собой весьма своеобразные поэтические структуры.

Гимнасты СССР.

Столь необычное сцепление разнородных начал четче всего проступило (из вещей середины 60-х годов) в «Гимнастах СССР». Вроде перед нами незамысловатая сцена: спортсмены упражняются в обширном гимнастическом зале. Стоит ли мудрить — ведь это самый обыкновенный «жанр».

Однако же у него есть удивительные странности. В действии участвуют двадцать два персонажа, но они никак не связаны между собой — ни пластически, ни психологически. Их взгляды и движения не пересекаются и не сопрягаются. Никакого общения. Ансамбль солистов. Объединяющей фабулы нет, суть происходящего в самом действии никак не выражена. Фигуры тут будто проецированы на экран картины из разных источников и поэтому не могут вступать во взаимодействие. Можно сказать и по-другому: эти фигуры словно бы расставлены по плоскости сценической площадки и существуют каждая сама по себе, изолированно и автономно. Любая из них играет свою роль, повинуясь воле невидимого режиссера. Театральная условность запечатленной сцены усугубляется еще и тем, что живописец применил обратную перспективу, и изображение разворачивается сверху вниз, как в старинных миниатюрах.

Какую же пьесу играют на этих удивительных подмостках?

И в «Гимнастах СССР» н в семейном портрете «У моря» (он написан почти одновременно и в том же образно-стилистическом ключе) возникает видение счастливого мира. Здесь в сиянии тихих дней живут люди, полные спокойного достоинства, прекрасного чувства глубокой осмысленности бытия.

Романтика и реальность своеобразно сплетаются в этих картинах. Ведь никакой фантастики в них нет. Все облики подлинные, все детали натурны. Они лишь отъединены от обычного соотношения вещей и показаны в особой, предполагаемой ситуации, когда лучшие побуждения и качества каждого человека полностью и беспрепятственно реализуются, а все окружающее охотно и приветливо этому способствует. Сон наяву, легкое и свободное парение в безбрежных пространствах желаемого и искомого… Однако же это не прихотливые узоры разгулявшегося воображения, но итог пристального, аналитического изучения определенного круга жизненных явлений. В ходе этого изучения художник стремится увидеть и познать самые сокровенные черты людских характеров, затаенные мечты, лелеемые идеалы. А затем все это, в основе своей реальное и подлинное, направляется мастером в далекое романтическое путешествие к счастливым берегам «осуществленных возможностей»…

Картины, созданные в таком ключе,— это сказки о правде, романтика сущего. Чем больше в них внешней иллюзорности, тем острее ощущается их условность, их мечтательное «если бы»…

Такой представляется сложная и зыбкая, весьма динамичная диалектика реального и романтического в произведениях Дмитрия Жилинского. Она сформировалась давно, но сохраняется и поныне, правда, всякий раз видоизменяясь в своих конкретных оттенках. Но основные контуры у нее всегда неизменны. Необходимо улавливать эту диалектику как исходные «правила игры» при знакомстве с работами мастера и тем более при попытках их оценивать. Иначе можно попасть впросак.

На новых землях (часть триптиха).

Что и случалось с иными критиками. Мне вспоминается одно длинное сочинение о триптихе Жилинского «На новых землях». Совершенно не поняв условно-иносказательных особенностей композиции, критик пытался прочесть ее как книгу, составляя анкетные характеристики персонажам, и в заключение утверждал, будто триптих так «рационалистичен», что даже обстановка действия изображена в нем «стерильной, холодноватой, как будто погруженной в своеобразный вакуум».

Все это сказано решительно невпопад. Поэтика искусства Жилинского, сравнительно полно раскрывшаяся в композиции «На новых землях», несомненно, тяготеет к особого толка философичности. Но рационализму она чужда. Не считать же за «рационализм» выверенность пространственной перспективы в боковых частях триптиха или усерднейшую отделанность его живописной поверхности? Во всем же остальном триптих отличает непосредственность и даже несколько наивная созерцательность. Входящие в него картины настраивают на длительные и углубленные размышления и обращены к общему чувству жизни, к прекрасным и сокровенным человеческим способностям мечтать, быть художником в широком смысле понятия, находя красоту в обычном течении дел и дней. Какой уж тут, -право, рационализм…

Зато в небесах этого триптиха светится радуга — парабола своеобразного иносказания. Иначе и не скажешь про целостное объединение таких разнопланных начал, как предельная конкретность отдельных обликов и предметов и романтическая сказочность действия в целом.

Особенно это очевидно в центральной части триптиха — «Праздник». Целинников, пирующих у постеленной на траве скатерти, окружает буйство сочной зелени, ковер цветов, энергия и великолепие навечно молодого мира. Его всеохватывающая и таинственная красота совершенно преображает некоторую заурядность персонажей. Впрочем, и в них есть своя значительность. Она особенно ощутима в том, как погружены в себя эти серьезные, молчаливые люди, которые, совершенно не замечая друг друга, напряженно и сосредоточенно размышляют, словно бы именно в этот момент перед ними раскрывается нечто чрезвычайно важное, решающее, нечто способное осветить новым, пронзительным светом всю жизнь.

В картине Жилинского изображено приобщение к чему-то высшему и сокровенному. Поэтому и служащий фоном действия пейзаж — это не вид такой-то местности, а символ земного цветения, красоты и силы родных краев. Поэтому и лики пирующих странно застыли, как в «стоп-кадрах»: это предстояние перед лицом судьбы, притча о жизни наших дней, остановленное мгновение, когда вдруг стало до боли ясно видно во все стороны света и оказалось возможным полететь вслед за током времени…

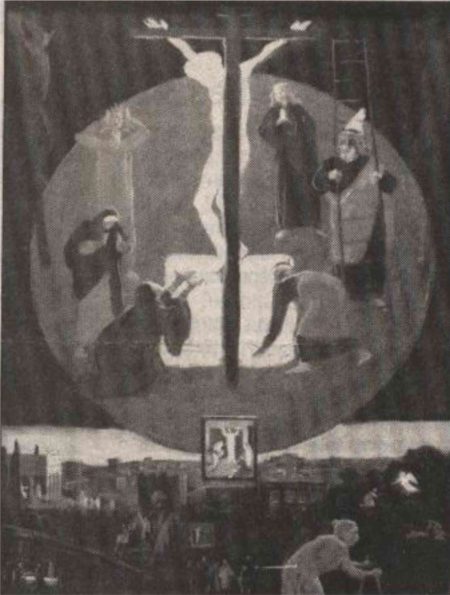

Распятие. С нами Бог, эскиз. 1992 год.

С несколько иными образными оттенками, но в основе своей такая же концепция и в боковых частях триптиха. В нем, к слову сказать, дала себя знать одна заметная слабость стилевой манеры Жилинского. Суховатая жесткость рисунка, особенно в портретных образах, приходит в явное противоречие с масштабностью и романтической мелодичностью композиций в целом. Сила поэтического преображения, так дивно и властно торжествующая в работах живописца, словно бы пасует перед замершими контурами, не гибкими сочленениями отдельных фигур и предметов. Поскольку для такого мастера, как Д. Жилин-ский, неразрешимых технических проблем живописи практически не существует, то, стало быть, суть дела здесь заключена в некоем концепционном просчете.

Ведь сама по себе ювелирно-тщательная отделка изображения всвсе не должна с фатальной обязательностью приводить к исчезновению в нем живого трепета, духовной и чувственной тонкости. Это с достаточной ясностью доказывают не только классические примеры, но и работы самого Жилинского. Некое замирание, безжизненная нейтральность появляются лишь в тех случаях, когда художник принимается детально выписывать натуру вне образа (или, точнее, не в образе). Тогда нарушаются «правила игры», ускользает магия условности воссозданного в картине сценического действия и, не приобщенные к миру поэтического иносказания, фрагменты оказываются чужеродными в композиции.

К счастью, подобные нарушения нормального «художественного кровообращения» в работах Жилинского не часты: сила и власть поэтического мышления мастера, как правило, побеждают или по крайней мере смягчают этот недуг.

Поэтические горизонты у произведений Жилинского раз от разу становились все более широкими, охватывая порой духовные пространства целой жизни. Таковы две портретные композиции, изобразившие покойного ныне художника Николая Михайловича Чернышева и его семью. Уже и в пейзажных частях этих работ есть особый смысл и значение: не простые это ландшафты, но в одном случае — весь край родной, вся земля, лоно жизни, раскрывающейся перед старым мастером в своих коренных и сокровенных свойствах. В другом — напряженные, по уже остывающие, блекнущие краски золотой осени; зрелость итогов и грусть увядания.

А фигуры Н. М. Чернышева, его жены, детей, внуков не столько включены в пейзажное окружение, сколько сопряжены с ним — по законам притчи, сказания. Из этого сопряжения рождается сложная образная система: тут и прощание с миром, и тема непрерывности вечных начал бытия, и особая прозрачность, и проникновенность восприятия окружающего, которые даются как высший дар чистой душе замечательного русского мастера в его закатные часы, «перед заходом солнца»…

Чувство жизни, созревшее в душе художника, да и вся структура его образного мира получили великолепную завершенность в композиции «Под старой яблоней». Хотя живописец изобразил тут свою мать (которой посвящепа картина) и своих детей,—это отнюдь не семейный портрет. И не жанр. И не аллегория. Ближе всего это произведение к классической фреске с ее свободно-неопределенной ориентацией во времени и пространстве и причудливыми виражами перехода «по касательной» от реальных деталей к широким символическим обобщениям.

Ничто тут не однозначно. Фигуры людей осеняет огромная яблоня, чьи ветви отягощены зрелыми плодами. Эти плоды стереоскопически выписаны, листья строго и жестко очерчены. Но что означает это таинственное мерцание темнеющих глубин фона, вроде бы и немыслимое в реальности при таком характере освещения? И зачем понадобилась столь резкая, плотская округлость плодов, яростная энергия их цвета, звенящего, как дальние колокола над пустынными полями?

А то и значит, потому и понадобилось, что и эта старая яблоня и этот дивный, странный сад не кулисы действия, не видовой «задник», но весь окружающий нас мир, его красота, его увлекающая и настораживающая непознанность, ход его времени, музыка судеб. В таком же образном ключе решены пленительно-задумчивые облики подростков на первом плане. Особенно выразителен мальчик: он держит в руке огромное яблоко, круглящееся, как земная сфера, и выглядящее неким символом весомости и гармонической завершенности бытия.

Фигура седой и согбенной матери — смысловой центр композиции. Эта фигура, в частности, воплощает в себе идею времени. Именно с нею связано особое, «сверхчувственное» психологическое измерение — воспоминания… К их миру принадлежат изображенные на боковых клеймах призрачные лики погибших в дальние времена мужа и сына. Смерть соседствует с этим плодоносящим садом жизни, прошлое живет в сегодняшнем; внуку предстает видение деда, которого он никогда не видел…

Так складывается законченная и сложная картина жизненного цикла, одновременно трезвая и романтическая, драматичная и возвышенно-радостная. Тут нет и оттенка душевно-неподвижного, потребительского довольства благами жизни. Вся эта красота тревожно-человечна, ее пронизывают отсветы яркой творческой воли, глубокой убежденности в прекрасном и высоком назначении рода людского.

Эта убежденность лежит в основе всей эстетической концепции работ Дмитрия Жилинского. Ее печатью отмечены и лучшие из последних картин.

Что за дивное, возвышенное зрелище открывается нашему взору в композиции «Воскресный день»! Вновь тут — любая подробность, каждая деталь реальны до предела. И все же в целом эта сцена кажется счастливым миражем. Обыкновенные среднерусские деревья, кусты и травы (их тут запечатлено, и точнейше, 27 различных пород) обладают поистине первозданной красотой и свежестью. В совокупности своей они образуют какой-то райский сад, цветущий и благоуханный. В обитателях этого сада можно узнать друзей и близких художника. Они показаны с безукоризненной портретностью. И вместе с тем это олимпийцы-небожители. Они живут в сказочном мире гармонии, зрелого совершенства и вольного душевного полета.

Соотношение реального и мечтательного, идеального в такого типа работах хрупко и тонко. Когда в некоторых своих новых вещах художник хоть чуть нарушает волшебную меру пропорции этих начал и отдает дань сухопарой аллегоричности, поэтическое содержание его картин тускнеет.

Напротив, энергичный бросок от четкой, беспримесной реальности к возвышенному романтическому иносказанию чаще всего достигает цели. Так, недавно законченный портрет сына художника Василия, со спокойной сосредоточенностью размышляющего о смысле бытия, покоряет своей классической ясностью, тихим и ровным мерцанием внутреннего света. Портрет абсолютно сходен с натурой, но он естественно и органично перерастает в символ душевной чистоты и гармонического лада с жизнью; все это выражено здесь с такой строгой и зрелой завершенностью, как в античной гемме.

У Дмитрия Жилинского есть и вещи, полные острого, горького драматизма. Они по-своему очень интересны. Однако же самое драгоценное и сильное в творчестве мастера — это романтическая поэзия светлой и возвышенной душевной гармонии, прекрасного мира.

Эта поэзия имеет свои истоки в реальности, но ее образы вознесены в небеса мечты и романтических идеалов. Именно в этом глубочайшее оправдание классической стилистики, убежденно избранной и виртуозно освоенной Жилинским. К каким же еще иным канонам, к какой музыке еще и прибегать, коль скоро изображаешь счастливый и свободный «золотой век» человечества, о котором мы так страстно мечтаем и который стремимся создать своими руками!