Змойро Эдуард

Змойро Эдуард

Эдуард Петрович Змойро (1925), главный художник Центрального детского театра. Окончил режиссёрский факультет ГИТИСа.

Рассказ о том, что есть профессия театрального художника, как и откуда такие люди берутся и почему остаются в театре до конца своих дней.

Возможно, вас заинтересует, где, в каких комнатах, театра размещается художник со всеми его чудесами. Чтобы найти его, следует подняться вверх по лестнице, затем — направо, еще направо, опять вверх. Слишком поздно убедившись, что все это немного напоминает катакомбы, вы начнете разбрасывать спички, дабы не заблудиться на обратном пути. Прибавляя шаг, вы свернете в коридор, где какие-то женщины разглаживают утюгами белоснежные кимоно, перескакиваете через ящик с кожаными киверами — и вот макетная.

В макетной стоят письменный стол, два кресла, причудливая вешалка, сваренная из остатков балюстрады. Кроме того, здесь макеты двух-трех последних спектаклей и эскизы к ним. Смотреть особенно не на что. В макетной Эдуард Змойро рисует и думает, беседует со столярами и принимает журналистов. Поэтому корреспондент сразу же попросил разрешения осмотреть мастерскую, где обитают помощники Эдуарда Петровича, художники-исполнители.

Самое прекрасное в мастерской — ее размеры. Они позволяют выстроить вдоль стены небольшую деревеньку. Под стать комнате окна, сквозь которые льется обильный свет.

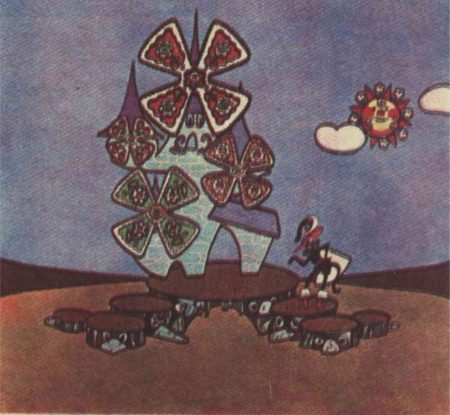

Занавес к спектаклю «Кот в сапогах.»

Мастерская убрана без лишнего лоска. Наоборот, там и здесь вы спотыкаетесь о раззолоченные багеты, инкрустированные полочки или обнаруживаете свалку портретов голландской кисти. Вероятно, все эти вещи поддерживают в театральных художниках великосветские инстинкты. Некоторые углы в мастерской напоминают современный лес, но не по количеству зелени, а по количеству мусора. Зато рядом со всем этим вы видите сверкающую чистотой электроплитку. На ней художники варят клей, кофе, греют воду и высушивают залитые краской халаты.

Шекспир. «Двенадцатая ночь, или ночь обманов»

Задача художников-исполнителей расшифровать замысел художника-автора, суметь прочитать его эскизы, разобраться в макете. Именно здесь реализуются идеи Змойро о создании масштабных полотен для детей. Дело в том, что, по многолетним наблюдениям Эдуарда Петровича, ребенок не прощает пустоты на сцене. Если театру для взрослых удается четыре часа играть на черном бархате большие психологические сцены, то ребенка удержать этим на месте невозможно.

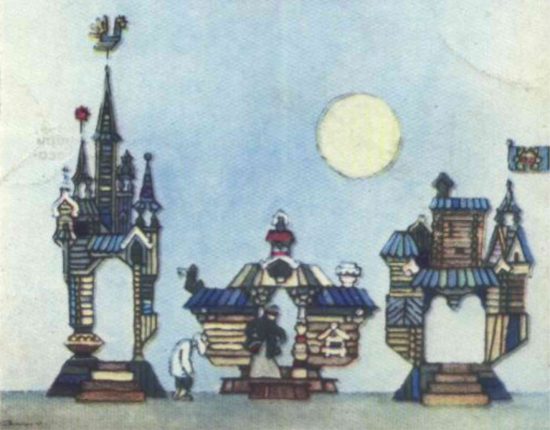

Эскиз к спектаклю по сказкам А.С.Пушкина.

Занавес открылся, и ему нужно показывать. И вот художникам-исполнителям предстоит превратить в живописные панно кулисы и задник (боковые декорации и декорации, украшающие заднюю часть сцены), и это самое сложное, что только бывает в театральном оформлении, потому что надо не просто механически увеличить эскиз. Совсем нет. Если просто увеличивать, кулиса выйдет отталкивающе мертвой, с множеством пустых пятен.

«По щучьему велению», сцена из спектакля.

Работа художников-исполнителей является развитием темы, предложенной автором эскиза. Художник-исполнитель осмысливает и дополняет его идею. Его дело составить колер, склеить все, что подлежит склеиванию, закрепить, уложить, пришпилить, прикнопить, прибить, связать, сцепить и расписать. Он вполне способен загубить хороший эскиз, но он в состоянии также вытащить плохой и тем самым спасти положение.

Представьте себе огромное помещение мастерской. По всему полу художник-исполнитель раскладывает белые куски материи, и никто не может понять, что это вообще такое. С этого момента художник-исполнитель проводит возле своих тряпочек все время, свободное от сна и еды. Он уже не испытывает никаких иных желаний, как только ежедневно видеть эти куски, мысленно соединять их в гигантское полотно, на котором вскоре появятся башни замка, или вишневый сад, или панорама ночного города.

В том спектакле, который кажется еще таким далеким, по сцене будут в обнимку ходить Кот Василий и Петух, и будут стоять нарядно выписанные дома, высвеченные ослепительной белизной зимней ночи. Художник-исполнитель потирает руки и принимается за колер. Укутываясь в черный, забрызганный халатик, подобрав под платок косички, художник-исполнитель ползает среди ведер, засыпая туда импортные, купленные на собственные наличные деньги порошки. Теперь он напоминает ребенка, проснувшегося на следующий день после именин. У него слишком много игрушек, и он не знает, с которой начать.

Приблизительно на второй или третий день, в самый разгар работы, появляется режиссер, которому пока все, что происходит, видится в лучшем свете. Он рассеянно останавливается перед художником-исполнителем и мычит песенку. Его лицо пока еще не отражает ничего угрожающего. Но это продлится недолго. Наступит момент, когда, переступая через тот или иной лоскут, режиссер как бы невзначай спросит:

— Вы это для какого опектакля стараетесь, милочка?

— Для вашего, — отвечает художник-исполнитель.

— Разве? Вот не подумал бы, — говорит режиссер

и уже более внимательно всматривается в то, что лежит на полу.

— Что-то я не припоминаю, в каком эпизодике у меня есть лошадь, — замечает он некоторое время спустя.

— Это не лошадь, а автомобиль, — говорит исполнитель.

— Вот как?

Режиссер быстро выходит и возвращается уже с главным художником. Теперь они оба топчутся вокруг художника-исполнителя, время от времени наступая ему на халатик.

— А вы любите животных? — внезапно спрашивает режиссер.

— Очень, — отвечает художник-исполнитель.

— Тогда понятно, — загадочно говорит режиссер.

Проходит неделя.

— Ваши тряпки удивительно красноречивы, — говорит режиссер.

— Спасибо, — отвечает художник-исполнитель.

Режиссер, нервно подергивая плечами, уходит.

Через некоторое время он появляется опять и, схватив художника-исполнителя за руку, пробует выдавить из него признание, что означают эти два треугольника, склеенные вместе и брошенные особняком от всего остального. Потерпев неудачу, он снова удаляется, но ненадолго. На протяжении всего цикла работы режиссер неотступно преследует художника-исполнителя. Взглядами, полными подозрений, он следит за каждым мазком кисти, который тот делает, и искренне старается что-то понять из его сбивчивых объяснений. И так длится до тех пор, пока все треугольники и ромбы не оказываются склеенными вместе и на них не начинают проступать какие-то очертания.

Режиссер удовлетворенно хмыкает и уже собирается отойти, как вдруг видит, что художник-исполнитель макает кисть в самое большое ведро, куда вылиты остатки фиолетовой краски.

— Что вы делаете? — кричит он. — Это же не тот цвет!

— Один цвет держит другой, — таинственно и не очень понятно бормочет художник-исполнитель и разбрасывает фиолетовые брызги по всему полотну.

Теперь и режиссер видит, что фиолетовый цвет здесь на месте и, виновато улыбаясь, спрашивает:

— Деточка, откуда вы все это знали?

Художник-исполнитель отмалчивается, а режиссер, кажется, впервые за все это время с любопытством и каким-то заостренным вниманием оглядывает щуплую, остроугольную фигурку подростка, торчащие невпопад локти, коленки, плечики, красные оттопыренные уши, вылезающие из-под косынки. Попробуй пойми этого перепачканного краской заморыша, который умеет держать в своей голове все краски спектакля.

Было бы смешно думать, что владения театральных художников исчерпываются одной мастерской. Самое интересное, конечно, выйдя отсюда, побывать в театральной кладовочке.

В раннем театре существовали заранее заготовленные холсты, глядя на которые уже можно было вообразить, что сейчас будет. Если площадь перед дворцом, то трагедия, если городская улочка, то комедия, серенады, свадьбы, если сельская местность, то запахло романом с пастушкой. Сейчас все перепуталось и никогда не знаешь, как может повернуться действие. Необычайно расширились возможности для разнообразных комедий и трагедий. Вместе с этим расширяется ассортимент театральной кладовой. Что можно найти в ней? Вот только общий перечень.

В кладовочке лежат всевозможные материки и берега рек, различные Анды и Пиренеи, на которые можно повесить шляпу, какое-нибудь складное озеро и разборная ледниковая вершина.

Эта кладовка величиной с гигантский ангар для самолетов готова предоставить в ваше распоряжение панораму новостройки, рубку «Наутилуса», чучело орла, Останкинскую телебашню и ворота Бастилии, которые каждые несколько лет штурмует тот или иной коллектив. Это кладовая воспоминаний обо всех прошедших мирах. Это кладовая самых свежих достижений цивилизации. В этом смысле сцена является только временным филиалом кладовки театра.

«Четыре жениха». Суперзанавес к спектаклю в театре «Ромэн».

Вот что такое, собственно, театральный художник, которого иногда после премьеры можно увидеть у самого краешка рампы. Он скромно себе стоит, пытаясь кланяться и наблюдая, как темпераментно аплодирует зал. Но зал аплодирует не ему.

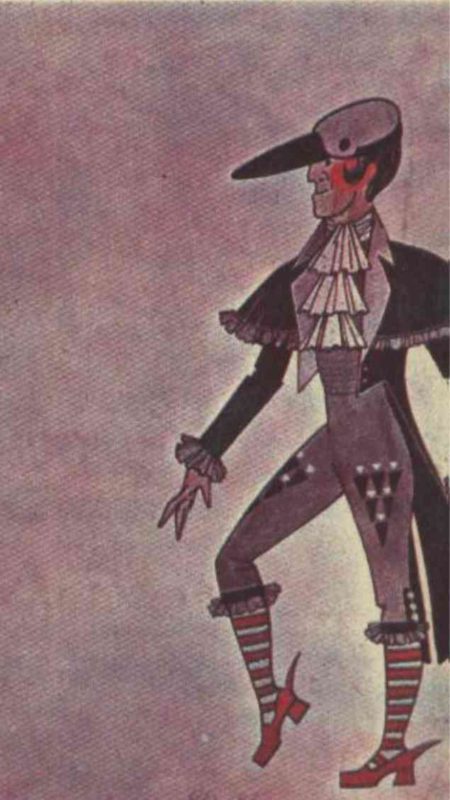

Эскиз костюма Ворона к «Снежной Королеве»

Сначала зал аплодирует главным героям премьеры, или, как некогда выражались, героям-любовникам. Сейчас их мало кто так называет, и этот термин сильно пошатнулся в своем значении. Какие могут быть герои-любовники в наш научно-технический век? У всех горит план. Одному не дают вагонов, у другого что-то еще — доменная печь не ладится. Поэтому свои личные увлечения герои почти никогда не доводят до логического финала, а оставляют на полдороге, где-то между первым и вторым актами. Вот почему термин «герои-любовники» теперь устарел.

И слава богу. Сколько нервов сохранено зрителю. Ведь были времена, когда у театров дежурила «скорая помощь». Оттуда буквально выносили. Кому приятно было смотреть, как какой-то Карандышев, какая-то невзрачная личность и трус, убивал артистку Алисову? Или слабосильный Кулибин, обливаясь потом, выносил мертвую героиню, почти что сам падая в обморок. Или Медея резала детей. Да мало ли что преходилось наблюдать публике, беспомощно сидящей в зрительном зале.

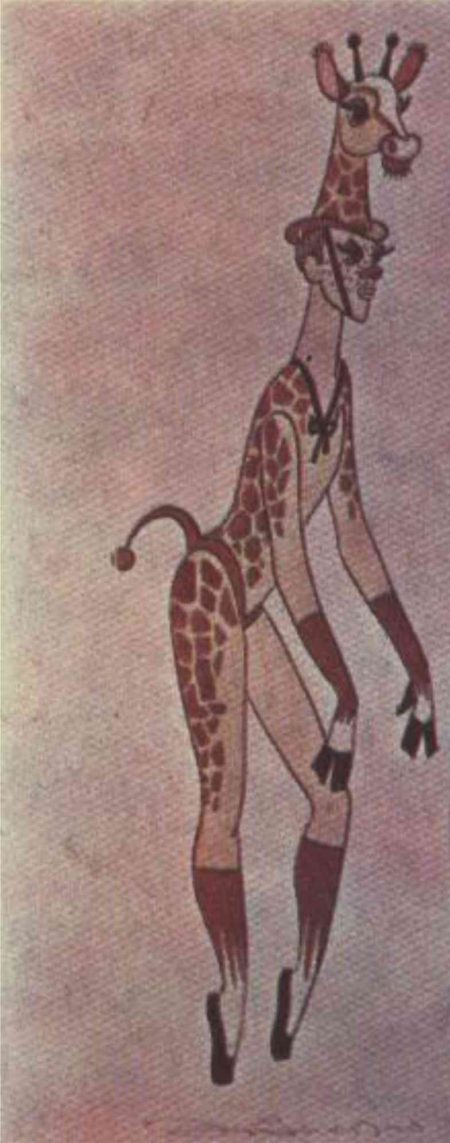

Эскиз костюма Жирафа к «Доктору Айболиту»

Но это еще не все, что приходилось наблюдать. Находились драматурги, весьма изощренные в своей мелкой мстительности, которые все любовные приключения заканчивали свадьбой. Тут уж зритель откровенно торжествовал: достукались! Теперь с этими явлениями в основном покончено. Во избежание претензий публика получает героя, заблаговременно женатого. Правда, жена, конечно, больная. И оставлена в другом городе. Но сам факт ее хоть и скромного, но, однако, существования сильно ограничивает энергичного героя и переключает его напор на проблемы качества выпускаемых изделий. Уже к началу антракта зритель понимает, насколько беспочвенны притязания на героя со стороны лаборантки Сидоровой.

Короче говоря, герои-любовники — понятие, которое не выдержало проверки временем. Поэтому те двое — Он и Она, которые первыми получают аплодисменты, не могут быть названы этим архаическим словом, этим плюсквамперфектом.

За ними выходят на комплимент так называемые характерные герои: всякого рода интриганы, сослуживцы, соседи по кухне, всякие управдомы, одесситы, кардиналы, сыщики и заведующие кафедрами. Здесь возможен новый шквал аплодисментов, потому что среди выведенных характеров неизбежно найдутся достаточно обаятельные, знакомые зрителю до мельчайших черточек.

Но подлинная буря наступает с появлением на сцене третьей волны. Это будут замечательные старики ветераны: мачехи-убийцы, свекрови, прабабушки, умирающие на глазах. Здесь восторгу зрителя нет конца. Он вскакивает и бросается к рампе.

И вот в состоянии такого экстаза не все способны заметить человека, стоящего неподалеку от лесенки на сцену, приняв стойку спринтера. Это, как можно понять, режиссер. Он стоит, стараясь не прозевать своего момента, и внимательно смотрит, что происходит. Все ли цветы преподнесены артистам? Все ли участники массовки явились? И вот актеры построились перед публикой. Они в прекрасном, радостном волнении. И тут они внезапно начинают смотреть в тот угол, где застыл в своей стойке спринтер. Они протягивают к нему руки. Некоторые даже машут, теряя терпение. И спринтер бросается к ним, и, ах, он целует главную героиню и жмет руки ее возлюбленному. Под новые волнующие крики «браво» он обходит весь строй и только здесь спохватывается и вспоминает о скромном художнике, переминающемся с ноги на ногу. Режиссер показывает на него залу и хочет вытащить в центр. Но тот упирается. Зачем? Ему и здесь хорошо. Воспользовавшись суматохой, он исчезает, давая понять, что аплодисменты и шум — это не его специальность.

Что же это за люди в конце концов? Откуда, откуда они берутся? Кем они были раньше? Например, в детстве. Или, например, в юности. Почему занялись театральной декорацией, а не пишут полотна, рассчитанные на вечность? Ведь от созданной декорации через несколько лет даже мокрого места не останется. Из нее повылезают гвозди, она распадется и рухнет. А холсты разорвут, выстирают и нашьют лосины для кавалергардов.

Кто же, спросит читатель, допускает подобный вандализм? Это делает сам художник, потерявший к старой декорации весь интерес и всецело поглощенный новой работой. Да что же это такое? В чем смысл деятельности такого художника? Имеет ли его талант особую специфику и, если да, то какую? Попробуем ответить на поставленные вопросы примерами из жизни Эдуарда Петровича Змойро. Его имя известно во многих странах, а спектакли в его декорациях идут в самых знаменитых театрах.

Вскоре после того, как Эдуарда Змойро впервые повели в школу, выяснилось, что его учебники сплошь изрисованы карикатурами. За это он попал к директору. Директор школы (а школа была показательной) решил вызвать отца Змойро и развернуть перед ним сию ужасающую экспозицию. Поэтому у Змойро отобрали учебники и директор сказал: «Приведешь в воскресенье папу».

По воскресеньям отец терпеть не мог вылезать из постели.

— Ну, я им покажу! — заявил отец.

Он пошел в школу, ведя маленького Змойро за руку.

В кабинет директора он вошел уже с насупленным видом. Директор же разворачивал перед ним учебники и тетрадки:

— Посмотрите, чем занимается ваш сын. Вместо того чтобы слушать объяснения, вместо того чтобы учить, вместо того чтобы быть аккуратным, он все время только тем и занимается, что рисует и пачкает книжки.

Это были 30-е годы, это была эпоха вундеркиндов в коротких штанах Фотографии пионеров-лауреатов Международного конкурса музыкантов в Брюсселе не давали спать мамам и папам. Отец стукнул кулаком по столу:

— Мой сын талант! Он рисует всюду, где только может. Вместо того чтобы заняться с ним по рисованию, вместо того чтобы обратить внимание, вместо того чтобы показать кому-нибудь его рисунки, вы вызываете меня в воскресенье. Вы посмотрите, он же прекрасно рисует.

И, не сознавая возможных последствий своего поступка, отец ткнул пальцем в один из рисунков.

— Это же ваш портрет, — заявил он директору.

— Где?

— Вот он!

Это была злая карикатура на директора, которого все в школе называли жабой.

Так началась карьера Эдуарда Змойро. Директору ничего не оставалось, как направить мальчика в студию живописи. С тех пор на вопрос о том, как случилось, что он стал все же художником (а такой вопрос вполне правомерен, если учесть, что по образованию Эдуард Петрович — режиссер и даже актер), Змойро предположительно замечает:

— Видите ли, художником я не стал, художником я родился.

В 1941 году семья Змойро жила в Перми. («Я печатал рисунки в газете и не помню ничего радостнее, чем запах типографской краски. По утрам я бегал в киоск и покупал за 15 копеек пять номеров, которые дарил маме, папе, соседям».) Он ежедневно публиковал карикатуры на Гитлера, и всем, кто знает яркие, праздничные полотна Змойро, трудно поверить, что его профессиональная деятельность началась с черно-белой гаммы.

Редактору безумно нравилось иметь при себе мальчика, который жил в редакции, спал на редакционном диване, которому носили кушать, который отказывался от своей порции табака и рисовал, рисовал в каждый номер. И вот когда редакция решила предоставить ему квартиру и прописать его, четырнадцатилетнего мальчика, как сотрудника газеты, а милиции решительно отказались верить ему. Работник паспортного стола сказал:

— Ну посмотрите, кого они нам подсовывают. И они говорят, что он может рисовать карикатуры для газеты.

— Слушай, малец, — сказал он Змойро, — возьми бумаги, нарисуй мне что-нибудь.

Змойро спросил:

— Что нарисовать?

— Ну хотя бы меня.

— Пожалуйста.

Хохот, который потряс стены районного отделения милиции, решил судьбу Змойро и его семьи: они получили квартиру.

Прошло много лет. Эдуард Змойро стал заслуженным художником РСФСР, и читатель, конечно, помнит его блестящие карикатуры в «Крокодиле» и «Огоньке». Однажды он прибыл в Берлин, где ему предстояло стать главным художником советской делегации на Международном фестивале молодежи и студентов. Его знания немецкого языка исчерпывались двумя фразами: «гутен таг» и «Гитлер капут». Как быть? И тут на помощь пришел карандаш. Змойро уселся за столиком кафе, извлек блокнот и одним штрихом нарисовал корову, а под ней руку со стаканом. Не прошло и минуты, как он получил молоко.

Способ, придуманный Змойро, не только обеспечивал ему двойную порцию того, что он просил, но и вызывал восторг. Люди собирались, чтобы посмотреть, как он это проделывает, а он все рисовал, и ему приносили и приносили. И вот как раз в это время в Берлин приехали дирижер Московского театра сатиры и его жена. Они разыскали Змойро и отправились обедать. Так как дирижер тоже не знал немецкого языка и его жена тоже не знала немецкого языка, а им нужно было поесть, то они попросили Змойро прибегнуть к его излюбленному способу. Змойро взял салфетку, нарисовал ту самую корову, которую в Берлине уже так хорошо знали, и показал, что из нее должен быть бульон.

Им в чашках принесли бульон. Они его с аппетитом съели, после чего официант, немного владевший русским, объяснил, что это был деликатес: бульон из бычьих хвостов.

Бедного дирижера перекосило. Он заявил, что в жизни своей больше не станет есть бульон из хвостов.

Змойро сказал: «Да, но это деликатес».

На что дирижер ответил: «Да нет, для меня хвост есть хвост. И потом — как это могло случиться? Ты же нарисовал корову почти без хвоста».

Тогда Змойро ответил: «В этом сила реалистического искусства. Того «почти», которое я нарисовал, как раз хватило на три чашки бульона».

Таков этот человек, умеющий объясняться с миром при помощи карандаша. Будучи в Берлине, он отправился в клуб художников. Там все рисовали и он рисовал тоже. И невольно, слово за слово, разговор зашел об ощущении себя в искусстве. И, самое удивительное, Змойро пытались убедить, что искусство для себя, искусство вне аудитории, искусство самовознаграждающее может кого-то интересовать или доставлять удовольствие.

Э. Змойро: «Мне этого никогда не казалось. Я много раз ловил себя на том, что не могу рисовать в пустой комнате, когда никто не следит за моей рукой, я ни перед кем не могу быть артистом и никого не могу убедить. Если нет контакта «художник — зритель», мне кажется, художник не состоялся. Для меня живопись — это контакт с людьми».

Однако как же все-таки случилось, что этот человек, всю жизнь не выпускающий из рук карандаша, в конечном итоге станковой живописи предпочёл сценографию. Ответ Змойро ошарашивает: «Художник сцены — главная фигура в живописи XX века».

Корреспондент: «Ого! Это гипербола?»

Э. Змойро: «Когда-то, когда не существовало картинных галерей, зрительская аудитория располагалась в залах богатых дворцов, монастырей и в основном составляла ту массу, к которой адресовался художник. Распространение театра, телевидения, кино сместило акценты. Я считаю, что хороший художник—это тот, кто работает для самой широкой аудитории, а в мире нет выставочного зала, способного одновременно вместить миллионы людей».

— Чем объяснить, что главным пристрастием вашей жизни все же остается детский театр?

— Я наблюдал много зрительных залов и знаю, что спектакль, увиденный взрослым, может быть забыт, но спектакль, который вы смотрели в детстве, никогда не проходит зря.

— Меняется ли с годами ваше искусство?

— Это меняется, взрослеет детский зритель, взрослеет его информация. Недавно мы обнаружили, что «Итальянская трагедия», поставленная по «Оводу», вызывает наибольший интерес у ребят а возрасте примерно с четвертого по седьмой классы. Старшеклассникам необходимо уже усложнять репертуар. Для них не так давно были поставлены «Враги» Горького, пьеса, которую когда-то мог осилить не каждый вэрослый театр.

Ребята становятся образованнее. Соответственно меняется искусство. Если раньше декорация должна была объяснять множество подробностей, то сейчас в этом нет надобности. Успех на сцене решает выразительно найденная деталь, то есть тот крупный план, который я сумел выхватить из наслоений жизни. Метафора, гипербола — с их помощью художник выступает не только как декоратор спектакля, уведомитель публики, но и как комментатор того, что происходит на сцене.

Художники-станковисты никогда не узнают тех беспокойств, которые выпадают на долю Эдуарда Змойро. Один станковист пишет маслом, другой тушью, третий с помощью пульверизатора, но театральному художнику подобные тонкие пристрастия не слишком доступны. Он специалист по эмали, жести, гуаши и анилину, по мозаике, по коврам, по резьбе, по чеканке, кристаллам, колоннадам и плесени, по стеклу и бриллиантам, по доменным печам и церквам, по фарфору, хрусталю, по тканям и вышивке, по парикам, лысинам и усам. И он немного дизайнер, и парикмахер, и портной, и столяр, и осветитель, и машинист сцены. Ничего себе? Он умеет отделить от человека его тень и запереть ее в старый сундук, как это случилось в одном спектакле.

В его компетенции театральная техника и все технологические процессы изготовления мебели, бутафории, реквизита и костюмов, разные полетные устройства для птичек и облаков, для ангелов, возносящихся в рай, и демонов, спускающихся тем же путем обратно. Он знает толк в иконографии, в орденах и эполетах, в женских чехлах под платьями. И знает, как имитировать жесть под хрустальные подвески и как «остеклить» окна с помощью обыкновенного тюля.

Если у художника-станковиста ценится постоянство манеры письма, то Эдуард Змойро не устает искать все новые средства выразительности. Предположим, перед ним пьеса драматурга о двух сельских парнях, полюбивших одну достойную девушку. И вот драматургу кажется, что это ужасно драматическая ситуация. Как поступить влюбленным?

Змойро читает пьесу. Он набрасывает картинки. Картинки веселые, потому что в отличие от автора он увидел не драму, а анекдот. И поскольку он сказочник, то картинки выходят витиеватые, лубочные, клюквенные, в светлых и довольно жизнерадостных тонах, так как именно в подобных тонах видит сказочник все веселое. И вот — из чего делать декорации? И занавес. И суперзанавес. По тому, как используется занавес, уже видно лицо художника, его кредо. И будет

ли занавес вообще? И как будет раскрываться? И на какой скорости? На театре случались времена, когда вообще не было занавеса. Случается, что и теперь нет. В одном случае это обедняет, в другом обогащает.

И что расположить на авансцене? А что в глубине? Потом художники-исполнители, разложив по всему полу мастерской холсты, все это напишут, смонтируют в единую конструкцию, придадут ей объемность, но их работа начнется лишь после того, как будет найдена архитектурная форма спектакля, его генеральная метафора и зрительно-образная фактура.

Художник перебирает один вариант за другим. Один за другим эскизные наброски летят в корзину. В этот момент художник не в состоянии членораздельно объяснить, чего ему нужно, что он, собственно, ищет. Он ищет!

И вот, наконец, что-то начинает вырисовываться. Но что это, какое отношение имеет к пьесе? К анекдоту на сельскую тему? Художник выводит узоры, какие бывают разве на ситцевом сарафане. И вдруг бросается к мусорной корзине и принимается вытряхивать все скомканные наброски. Где же тот, самый первый вариант? Да где же он?

Попробуем соединить то, что увиделось в самом начале, с сарафанными цветочками. Что же это получится?

Так постепенно возникает главная авторская идея: решить весь внешний облик спектакля на ситце. Это будет ситцевое небо, ситцевые дома. Художник будто прозрел: ситец — это та фактура, которая отвечает словесной фактуре драматурга.

Теперь можно подумать и об архитектурной перспективе. Имея идею решения, художник набрасывает те части оформления, которые будут установлены на сцене, то увеличивая, то уменьшая их размеры, создавая иллюзию пространства: горизонт, уходящий вглубь, косогор, перспективу села, разные елки и палки. При этом он не без грусти учитывает наличие на сцене такой помехи, как живой актер. Ясно, что крыша домика должна быть соразмерна его росту, а не доходить человеку до пояса.

Художник учитывает не только такую помеху, как наличие актера, но и такую досадную помеху, как наличие зрителя. За последнюю тысячу лет зритель заметно изменился. Он не собирается сидеть и ждать, пока рабочие уберут со сцены дома и поставят на их место тракторы. Это зрителя нервирует. Строя на бумаге площади, мосты и деревни, художник прикидывает, сколько времени и сколько рабочих нужно будет для каждой перемены декораций и куда потом девать все, что унесено со сцены, как бы не завалить все входы и выходы. Ведь это же немыслимо все выносить и вносить. Мять, давить, пачкать, уничтожать за один спектакль, разбойничать.

Художник уже слышит скрипучий голос заведующего постановочной частью, что у него только двенадцать рабочих и только трое мебельщиков, да и те… Выслушав возражения завпоста и мысленно ответив ему, художник пририсовывает еще два домика. Но чтобы они вместились, нужна глубина, а чтобы создать глубину, нужно заузить сценическую коробку. Вот где разразится подлинный скандал. Теперь художник замахнулся на права и владения режиссера. Нет, не дадут, не позволят, бурчит художник, продолжая сводить кулисы портала и превращая сцену в какой-то коридор, какой-то трамвай. А вот теперь, если поставить дерево, то смотрите, какая глубина возникает…

Начинаются репетиции. Репетируют актеры, репетирует декорация. Как бы точно ни была задумана роль актера, главное выяснится на репетиции. То же и с декорацией. Иногда ее так зарепетировывают, что к премьере приходится капитально обновлять. Меняется облик героя, меняются и вещи, которые его окружают. Они предстают в другом значении, в другой роли, в другом свете. Так художник становится сорежиссером спектакля.

И наконец драматург приходит на премьеру и не знает, как к этому отнестись: то ли это издевательство, то ли более глубокое прочтение пьесы? И конечно, он ждет реакции зрителя. Он тревожно косится по сторонам.

И вот уже зритель в самом деле аплодирует и кричит «бис!», и на притихшего радостного драматурга показывают пальцем и говорят: посмотрите на этого человека, который не желает аплодировать такой чудесной пьесе. И тут драматург с волнением понимает, что художник более глубоко прочитал его пьесу, чем заранее можно было ожидать.

Теперь уже драматург знает Эдуарда Змойро и, встретив его на улице, просит оформить новую свою пьесу. Змойро соглашается и читает новую пьесу. Он начинает жить жизнью новых героев, потому что никогда не бывает, чтобы художник проживал одну и ту же жизнь в разных спектаклях.

Он работает день и ночь, отказываясь от отдыха, сна и еды. Он создает себе такие условия, каких не выдержал бы ни один раб из «Хижины дяди Тома». Потому что если этого раба не кормить и не давать ему передышки, то раб не будет работать. Но искусство тем и отличается, что оно все равно будет рваться из человека наружу, корми его или нет: художник все равно будет рисовать, артист все равно играть.

Создавая декорации, художник думает обо всем спектакле в целом. Успех декорации он видит в успехе спектакля. О театральном художнике никто не говорит: как, вы до сих пор не были на декорациях Змойро? Стыд и срам! Мало того, никто никогда не слышал таких слов: знаете ли, спектакль никуда не годится, но вы должны обязательно увидеть декорации.

Змойро утверждает, что не может быть хороших декораций в плохом спектакле. Хорошая картина может висеть в плохом выставочном зале, даже в хранилище она может спокойно лежать, дожидаясь своего часа. Театральная декорация не бывает спокойной, у нее нет другого часа, кроме часа начала спектакля.

Итак, Змойро продолжает читать пьесу, размышляя над ее событиями, а рука его непроизвольно набрасывает картинки. Вот один из героев привозит домой новый плетень. Художник набрасывает эту хозяйственную ситуацию, мурлыкая под нос мелодию.

И вот перед нами возникает образ плетня, который как баррикада поделил всех героев, расположил их по обе стороны.

После чего художник идет к разным снабженцам, к экономистам и разного рода плановикам: насчет получения плетня. Но экономист отвечает: позвольте, это что еще за фокусы?

— У нас плановое снабжение,— говорит далее экономист. — Вы в прошлом году заказывали ситец, вот нам его в этом году и спустили.

— Как же так? — говорит художник. — Это же театр, это штучное производство, оно не работает на стандартах.

— Берите ситец по-хорошему, — отвечает плановик.

Но искусство тем и отличается, что оно обладает какой-то силой проникать во все щели сознания, и вот в итоге выясняется, что — ладно, хорошо, так и быть, ну что с вами делать. И плетень появляется. И автор приходит на премьеру и не знает, как это все понимать. И тревожно ждет реакции зрителей.

— Но чтобы избежать повторений и застывших форм, вам необходимо постоянно эпатировать зрительный зал, навязывать нам свое видение, разрушая сложившиеся стереотипы. Обычно нас, зрителей, это раздражает, мы начинаем шептаться.

— В древние времена, когда спектакли длились с утра до ночи, в театре существовали надсмотрщики над зрителями. Они были вооpужены палками. Если кто начинал раздражаться, того успокаивали. Сейчас от этого приема отказались, а новый еще не найден. Остается одно: завоевать зрителя. Его завоевывают режиссер и актер, но завоевывает и художник.