Ковкина Валентина

Ковкина Валентина

Ковкина Валентина Венедиктовна (1922-2012) — советская российская мастерица -игрушечница.

Рыбы по полю гуляют,

Жабы по небу летают,

Мышки кошку изловили,

В мышеловку посадили…

(К. Чуковский. Путаница)

Имя мастерицы глиняных игрушек из курского села Кожля — Валентины Ковкиной для нас сейчас не ново. Особенно после выставки, устроенной два года назад в Москве. Тогда широкий круг ревностных поклонников народного искусства, малышей в том числе, получил возможность познакомиться с творчеством этой интересной, заслуженно претендующей на СВОЕ место художницы.

Что отличает Ковкину от других игрушечниц?

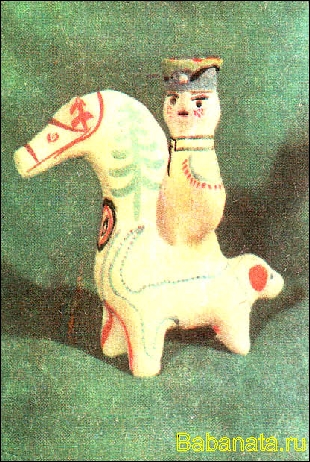

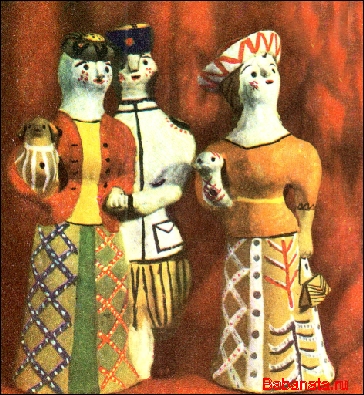

Не в последнюю очередь конца не знающий список ее изделий, в котором есть и то, что лепят в ее же селе, и то, что делают в других областях, даже далеких. Тут и все — непременные кормилицы, и всадники на конях породы «встань передо, мной!..», и такие же кони — об одной, двух, трех головах. Выходцы из XVIII века — кавалеры военные и кавалеры штатские, коровы с рекордными удоями, зимние тройки, сплошь «заснеженные», так как вовсе не покрашена местная, белоснежная после обжига их глина; тоже мелкота разная — собачки, кошки, петухи, индюки с хвостами пряником, в свою очередь, неизвестно как нашедшие дорогу в курскую деревню кенгуру, а по причине чрезмерно богатой ныне печатной информации также и модницы (точнее, сверхмодницы) и многое разное прочее…

Нужно учесть при этом, что ковкинские, к примеру, барыни не во всем похожи одна на другую, так же как не повторяет она и своих всадников в размерах, пластике и росписи.

Случается, что иные мастера художественных промыслов, подобно автомату, изготовляют совершенно одинаковые изделия. Не традиция сохраняется в их работах, а шаблон. А Ковкина вся в движении. Поэтому для нее скучновато повторять одно и то же.

Именно тогда возникают на высоком художественном уровне не встречавшиеся до того изделия, в которых счастливо сочетается новое содержание с формой, не порвавшей связи со сложившимися здешними традициями. Ковкинское новое рождается не на чистом месте, а располагая солидной «родословной».

К таким новоизобретениям Валентины Ковкиной должны быть отнесены «перевертыши», которые собою представляют пример забавной и вместе озадачивающей несовместимости с реальной действительностью, но уж так всегда бывает в сказке.

Оседлавший барана всадник при ближайшем рассмотрении оказывается обладателем при одной голове сразу четырех лиц, обращенных на все четыре стороны и наделенных положенным для них полным комплектом носов, ртов, глаз. Руки же и ноги его обращены одновременно и вперед и назад. Мало того, свисток, помещенный там, где ему и надлежит находиться у подобного рода игрушек, то есть в хвосте, в данном случае оформлен в виде свиной головы, но та не предоставлена сама себе — за ее уши держится назад смотрящая «половина» всадника.

Попутно укажем, к династии лихих глиняных вояк всадник-перевертыш не принадлежит, скорее это франт-щелкопер, подозрительно смахивающий на гоголевского черта, который, если память не изменяет, в свою очередь, был похож на полтавского заседателя.

В другой раз пересадит хитроумная наша мастерица всадника с барана на корову, но никогда на коня — дух шутейности исчезнет. Да не забудем упомянуть: все изделие излучает атмосферу скоморошины, откровенного озорства.

А как не отметить проявленной Ковкиной смелости, граничащей с дерзостью, которая самому Пабло Пикассо оказала бы честь, — изобразить в фигурке «перевертыша» его руки и ноги ДВУХМЕРНО, путем нанесения лишь их очертания с помощью кисти краской, и это при трехмерном объемном, как у всякой глиняной игрушки, туловище всадника!

Самое же главное, во всех ковкинских новшествах нет и тени надуманности, не ощущается вовсе частенько сопутствующее подобным исканиям натужливое стремление во что бы то ни стало удивить, огорошить зрителя.

Такая игрушка в силу безукоризненного соблюдения ритмического начала во взаимодействии составных ее элементов удивительно логична. Только логика ее из сказки: ведь не смущает же ребенка, существа, к слову сказать, в повседневной жизни крайне недоверчивого, встреча с «избушкой на курьих ножках», с коньком-горбунком, на сверхкосмических скоростях скачущим «выше леса стоячего, превыше облака ходячего…».

Довелось как-то видеть еще одно ковкинское «чудо», тоже из разряда экспериментов, направленных к ниспровержению логики житейского жизнеподобия. На вырванной из ученической тетради страничке «в клетку» ученической же ручкой с железным пером нарисована была лежащая на земле корова (авторская справка: в отличие от коней коровы на боку не лежат — они опускаются на землю в прямом положении и подгибают при этом ноги под себя), а по всей поверхности (точно в пределах ее границ) изображения коровы в профиль нанесен был типичный душевный российский пейзаж с деревьями и рыболовом с удочкой, а сверх того кое-где и узоры разные примостились.

Вследствие недостаточного знакомства с коровьей анатомией рисунок был, скажем, не ахти какой, и достаточно оснований было посчитать его самодеятельным. Но…

А вот с вышеупомянутой ковкинской коровой такое случиться не может: пейзаж от нее не отделишь — не будет пейзажа, не будет и коровы; корова и пейзаж на поверхности данного ее профильного изображения — это две ипостаси единого целого, порожденного фантазией, природу которой объяснить невозможно и владеть которой дано лишь художникам дара особого.

Но Ковкина верна себе, не любит повторяться. В другом варианте явно полюбившейся ей коровы на боку ее она «намалюет» (выражение ее) пейзаж морской. С пальмой, лодочкой, плывущими вдоль берега в кильватере желтыми утятами, а сам берег аккуратно, на равных расстояниях обсадит камышовыми султанами.

Она — поэтесса: коровий глаз она нарисует в виде ромашки на стебельке, а к нему пристроит еще листик, который по совместительству будет изображать боковую грань коровьей морды. В этом «жесте» художницы разве не извечная любовь, великое почитание, ласковая нежность русской крестьянки к своей кормилице…

Любопытно узнать было, откуда у начинающей, значит, неискушенной художницы из народа мысль необычная такая; соблазнительно было хоть сколько-нибудь прояснить природу ее творчества. И в очередном пись-ме спросили ее об этом.

Но этого не следовало делать. Нужно ли, можно ли требовать от художника, чтобы общедоступными словами разъяснил он то, на чем и для него самого печать лежит; разве исключено, что непонятное зрителю бывает сокровенным и для самогс художника?

Так или иначе, но в обратном письме Ковкина на заданный вопрос прямо, как того хотелось, не ответила — уклонилась. Все же темы коснулась, а именно — пообещала другую, совсем по-другому корову нарисовать. «Ну, морда будет чистая, в ней никаких там цветов, чтобы видно было, что корова».

Спугнули!

Урок!..

Совмещенное с пейзажем изображение коровы поначалу ни для какого практического использования не предназначалось — каприз, и только, Позднее возникла мысль приспособить его в качестве декора к глиняному блюду (каждый на дому сейчас у себя музей устраивает).

И удивительное дело, вовсе незнакомая с правилами композиции художница наша поняла, что для такого случая прежний рисунок должен претерпеть коренные изменения, а именно: предельно упрощен, насколько возможно освобожден от деталей, обобщен, переключен в откровенно условный план, подчинен круглой форме блюда (задача не из простых). Зафиксированный в специально сделанном эскизе результат заставляет пожалеть, что претворить очередную свою задумку в вариант полихромной, поливной керамики, сколько это ни заманчиво, автору на данном этапе технически недоступно.

На деревенский манер родителя ее ВЕДЕНЕЕМ величали, от того в соответствии с исконным на селе обычаем каждому давать прозвище происходит и ее кличка, как водится, «туго скрученная» и, без, желания обидеть, грубоватая все же, — не иначе как ВЕДЕНИХОЙ в селе Кожля ее называют…

Леван Рондели.