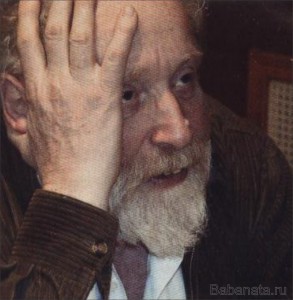

Норштейн Юрий

Норштейн Юрий

Юрий Борисович Норштейн (1941) — метр советской мультипликации, автор «Ёжика в тумане«, «Сказки сказок».

Юрий Норштейн предсказал будущее российской мультипликации много лет назад: она блуждает в тумане, как герой его знаменитого фильма.

— Юрий Борисович, на международном анимационном фестивале в Японии вас объявили величайшим режиссером,лидером в этой области. Как вы восприняли это известие?

— Для меня подобные вопросы непереносимы. Что сказали критики в мой адрес, ровным счетом не имеет значения. Похвалы, регалии не снимут с тебя творческое напряжение, не обольстят удовлетворением от самого себя, не облегчат твоей участи. Были некоторые надежды, что правительство Москвы возьмет студию под опеку, но этого не произошло. И поделом. Я не вписываюсь в их эстетическую программу.

— Слышала, вы пишете книгу?

— Какая, к черту, книга. Я и книга — понятия трудно сочетаемые, кроме,конечно, чтения. Во мне нет графоманского зуда. Это все случайно. Много лет преподавал на Высших режиссерских курсах в Москве, кроме того, меня часто приглашают в Японию на мастер-классы — иногда дважды в год. Все мои занятия пишут и снимают, у них уникальная фонотека и видеотека на мой счет. Если что-то искать обо мне, то за восемь тысяч километров… У японцев и возникла идея

Из груды материалов составились отдельные главы, часть была опубликована в журнале «Искусство кино». Сейчас примерно страниц двести текста нужно скомпоновать, перетасовать с раскадровками, живописью, эскизами и — отдать в японское издательство.

— О чем же труд?

— О мультипликации. Но не просто, там меньше всего — о нашем ремесле. Если обозначать, то о мультипликации в контексте культуры. Сюда входит все — разговоры о древних пещерных росписях, о Египте, о русской иконе, о японской гравюре, эпохе Возрождения — Паоло Учелло, Леонардо да Винчи. Об импрессионистах, Рембрандте, Гойе, авангарде, о поисках начала XX века… Все время идут переклички. Тема обширная, когда начинаешь в нее внедряться, находишь пересечения с принципами иконы, искусства Возрождения, кинематографа.

Почему меня интересует именно контекст мультипликации? Часто сталкиваюсь с абсолютным пренебрежением, невежеством по отношению к ней как к культурному феномену. А для меня мультипликация не просто кинематографическая часть, а именно культурный феномен. Мы даже до конца не понимаем, в каком искусстве работаем, какое оно на самом деле глубокое по существу. Как-то директор шведской мультипликационной школы Витольд Новак (он поляк, но живет в Швеции) сказал: «Знаешь, Юрий, мне нравится тебя слушать. Ты высоко держишь знамя мультипликации». Знамя должно быть поднято. Хотя чего поднимать— есть Дисней, есть множество мультипликационных школ. Суть того, о чем я говорю, выходит за территорию Диснея, за территорию общепринятого. Я хочу понять, может ли мультипликация охватывать человеческие сферы, которые охватывают великая музыка, литература или живопись. Вот что меня интересует. А иначе мне там неинтересно.

— Недавно я слышала, как вы замечательно рассказывали о своем детстве, о школе напротив планетария. Показалось, что многое в вас идет оттуда.

— В нашей детской художественной школе действительно была уникальная атмосфера. Начиная с особняка — окна, свет в окнах, шелест лип в саду, звон акварельных кисточек в стаканах — все настраивало на высокое служение. Я и сейчас слышу эту тишину, голоса преподавателей — Владимира Ивановича Апановича, Ильи Исааковича Темкина. Вот раздаётсся резкий крик нашей директрисы Натальи Викторовны: «Вон из школы!» Гнев сменяется милостью, и ты вновь введен в храм искусства…

Эта школа, если выражаться «высоким штилем», стала кузницей мультипликационных кадров: из нее вышли Валентин Караваев, Владимир Попов, Эдуард Назаров, Вячеслав Назарук, Геннадий Новожилов. И моя жена Франческа. Но тогда, в отрочестве, мы с нею даже не были знакомы. Когда из ВГИКа Франческа появилась у нас в студии, мне и в голову не приходило, что мы из одного «гнезда». Уже потом, восстанавливая в памяти некоторые детали, понял: именно она была той девочкой с красивой длинной косой, о которой мы говорили и на которую бегали смотреть. Художественная школа — я все время возвращаюсь к ней. Есть двор, дом, где ты жил, твои родители, твои кореша… Даже твои недруги участвуют в твоей жизни. А как же? Запах опилок, сараи, солнце, прибитая дождями пыль, шелест листвы… С вами разговариваю и восстанавливаю — ожидание снега, зима, первый снег, лыжи. Первый снег покрыл двор, ты выходишь с лыжами, снег прилипает к ним, и за тобой остается черный след земли через весь двор. Жажда зимы, жажда перемен — из этого всего. Другая сторона — это чтение книг. А потом, когда постарше, — хождение в музей.

— В ваших фильмах таится нечто, что я бы назвала «печалью большого знания».

— У меня это очень рано появилось. И причина проста — в моем еврейском происхождении. Счастье, о котором я вам говорил, — это одна сторона. А другая — очень рано услышанное — ты не тот, не такой. Мне это рано объяснили, просто и доходчиво. Мне лет семь, а я уже смотрел со стороны. Так не должно быть. У ребенка должен быть гармоничный мир. А я был все время настороже. Обстоятельства вырабатывают критический взгляд на жизнь. Но я повторяю — я был счастливым человеком, я был готов к счастью, я жил этим счастьем. И вот когда ты счастливый, и вдруг тебе в харю летит все самое гнусное, ты стоишь и не понимаешь: что такого ты сделал, чем ты не такой, как другие? Потом приходит ощущение — да, действительно ты не такой, как другие.

— Это может в конце концов породить ощущение собственного превосходства?

— Ни в коем случае, у меня такого чувства не было никогда. Было: я должен, я сделаю, я докажу. Вы начали разговор, что меня в Японии объявили самым великим, и так далее. Есть другие категории, которые гораздо существеннее для жизни. Хотя бы просто: ты смертен, у тебя есть близкие, ты постоянно думаешь об их жизни, чтобы с ними ничего не случилось. Чтобы они были живы-здоровы, и это гораздо важнее всех наград, всего, что может с тобой произойти, возвысить, важнее всех денег. И еще — истина. Она дорого дается, и за нее надо платить. Как платит человек своей судьбой, платит за то, что он делает, так и за приверженность истине тоже надо платить. Наградят тебя медалью, одна минута счастья, да не счастье вовсе, а так — минутная игра, и на том закончили, положили в шкаф.

— Своих детей вы так же воспитывали?

— Мы с Франческой им просто давали хорошие книжки читать. Они развивались, а вместе с ними развивались и мы, потому что, разговаривая с детьми, ты и на свои вопросы ищешь ответа.

— Когда наконец увидим «Шинель» полностью?

— Все спрашивают — что же так долго делаешь? Уже давно пора бросить. Я и сам бросил бы, но… Мы попали, я имею в виду творческих людей (по крайней мере в мультипликации), в отвратительный период. Кто угодно может говорить — время перемен. По существу, перемен нет. Наоборот, произошло протухание того, что было раньше в энергии сопротивления, сохранения в себе личности. А теперь эта энергия ушла, а другая не пришла. Когда началась работа над «Шинелью», пошла вся эта бодяга перестройки, и мы попали, все абсолютно, в такие жернова, когда: а) никому нет дела до мультипликации, б) никому нет дела до кинематографа. И каждый стал рвать в свою сторону. Каждому показалось, будто бы он сейчас схватит что-то и будет владеть счастьем. Нельзя солнце разделить на части, дать каждому по куску света. Оно едино. Свет — един. Искусство единое. И все эти ложные предпосылки, что мы сейчас раздерем студию, все получим… Студию «Союзмультфильм» разодрали, никто ничего не получил. Практически нет ни одного серьезного художника, который, так или иначе, не претерпел бы драмы. С «Шинелью» я попал в такую же ситуацию. Помимо того, что сама по себе работа над этим фильмом предельно сложна и абсолютно уникальна для мультипликации, если ее не делать в давно прописанных правилах.

Снова возвращаясь к сказанному минут 15 назад: я хочу увидеть уникальную мультипликацию, которая сравнима с высокой музыкой, литературой и живописью. Я хочу это увидеть. Но это на самом деле очень трудно. Я не маг, не волшебник, который приложит палочку — и все получится, все расцветет. Не расцветает. Знаете, что сложно? Сложно сохранить темп. Под темпом я подразумеваю некое драматургическое движение, когда не сюжетная вынужденность вырабатывает фильм, а сюжет совершенно естественным образом нанизывается на поток энергии. Не знаю, как другие, но я испытываю невероятные сложности. И не потому, что я поставил себе сверхзадачи, их нет. Есть переживание. И оно должно найти гармоническое выражение. Если этого не будет, если во мне переживания затухнут, значит, уже не смогу работать. И если сама энергия выражения потухнет, тоже ничего не получится. В одном случае останется начетничество, хорошо рассказанный’сюжет, он никому не нужен — все Гоголя читали, а в другом может получиться так, что технология, сама форма на себя начнет все нанизывать. И это тоже плохо.

— Кем стали ваши дети?

— Сын Борис расписал большую церковь под Курском, в городе Курчатове. Теперь другую расписывает. У него уже четверо детей своих. А дочь Катя живет в Сан-Франциско с семьей и пытается прорваться в мультипликацию. Не знаю, что у нее получится. Я только могу по телефону ее проконсультировать, поддержать в ней волю и твердость. Так просто ничего не дается. Она талантлива, хорошо чувствует психологию движения. Ей бы только немного веры в себя.

— Что думаете о современной мультипликации?

— Она не на высоком уровне, за редким исключением. У нее нет своего лица, в отличие от той, которая была лет 20 тому назад. Образно говоря, не сочтите за хвастовство, но нет предпосылок для появления «сказки сказок».

— Чего не хватает, чтобы они возникли?

— Необходимо истребить в себе удовольствованность, открыть себе себя, не стесняться своей памяти, романтизма, простодушия, даже своей дурости. Не нужно стараться быть велеречивым в суждениях, циничным в оценках, — а напротив, нужно вспомнить моменты, когда ты плакал от любви, от игры солнца на листве… Нужно увидеть уникальное и бесконечное в самом простом — в муравье, который пыхтит, затаскивая стропила в муравейник… Не обольщаться компьютерным правдоподобием, возвыситься до бытовых подробностей, видя в них высокую метафору; опустить пальцы в землю, помнить, что ты не вечен; переживать холод, усталость. В комфорте ничего не созреет: нет противоречий. Общий ход фильма делается твоей судьбой. Она единственный композитор твоей работы. Студия «Союзмультфильм» разбилась о перемены. Поленья разбросаны, костер не разожжешь. В студии мы «прикуривали» друг от друга. В качестве условий работы нужна некая творческая масса, взгляды людей друг в друга. Для одинокого сознания замена братства, безусловно, религия. Но до нее еще надо дорасти, дострадатъся, довеселиться.

Марина МАЦКЯВИЧЕНЕ.

Очевидцы рассказывают: когда на художественном совете Юрия Норштейна спросили, в чем смысл «Ежика в тумане», режиссер процитировал Данте: «Земную жизнь пройдя до половины, я оказался в сумрачном лесу…». В этом весь Норштейн. Для него любой объект творчества, будь то заплутавший в лесных дебрях зверек или мальчишка, живущий в послевоенной Москве, совсем не «милые персонажи из мультиков», а герои почти вселенского масштаба.

Позвонила Франческа и рассказала, что нашла на дороге умирающего зяблика-самку. Рядом, рассказала она, сидел неподвижно самец, вытаращив глаза, смотрел на умирающую подругу. Франческа подняла птичку, увидела на ее тонкой шейке следы зубов (очевидно, кошачьих). Самец остался неподвижен. Франческа взяла его в другую ладонь итак стояла некоторое время. Самец не улетал, смотрел и ждал, наверное, чуда оживления. Но чуда не произошло. Птичка умерла. Франческа посадила самца на дерево. Он, по-прежнему, был в шоке и ждал. Потом улетел.

Мы все время ищем превосходства, превосходства в почестях, в деньгах, во власти, в галстуке, в костюме, инкрустированном столике, превосходства над деревом, цветущим лугом, рекой. Это так.

Иначе зачем мы упорно и безразлично поганим пространство? Да потому что власти хотим! Даже в том, как бьем всласть пивные бутылки, забиваем леса полиэтиленом. Жаждем превосходства и над зверьем, думая, что оно, зверье, не чувствует, не способно любить, не переживает и не оплакивает потерю близких. А вот у этого зяблика билось в груди крошечное его сердечко, билось и замирало до полуобморочного состояния. Он сам едва ли не умирал, созерцая смерть подруги, не будучи в силах ей помочь. Когда отношение к искусству по силе чувства будет равно переживаниям, вместившимся в маленьком сердечке неведомой нам пичужки, мы можем рассчитывать на правдивый результат. Тогда мы забудем о мнимости успеха, наград, и останется одно — оживить вымысел.