Кучер Василий

Кучер Василий

Кучер Василий Анатольевич художник-прикладник из Пензенской области.

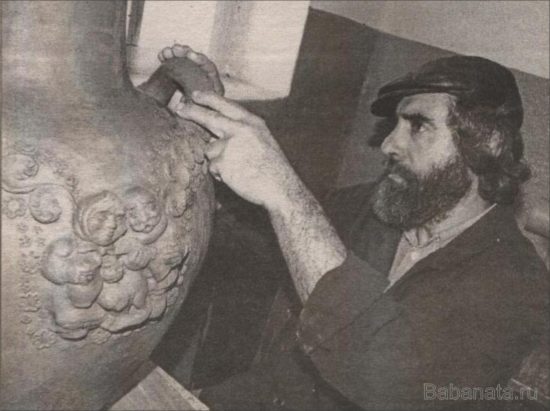

С Василием Анатольевичем КУЧЕРОМ я познакомилась весной на областной выставке народных ремесел. Меня покорили его теплые с огоньком глаза и мастерски выполненные, интересные по форме и рисунку изделия из керамики. Чувствовалось, что внутри этого человека, с виду спокойного и неторопливого, кипят страсти и бушует огонь. Да, с температурой 36,6° искусства не создать, нужно кипеть, гореть, созидать. Его рассказы о мастерской, о творчестве, о детях, которых он учит понимать и оживлять глину, вызвали желание побывать в Полеологове и посмотреть все своими глазами.

Керамическую мастерскую, где полеологовские дети могли бы постигать азы гончарного искусства, решено было разместить в старом заброшенном здании бани, которое Бессоновская районная администрация передала центру детского творчества (в Полеологове — филиал этого центра).

От старой бани остались только стены, не было ни окон, ни полов, ни необходимых коммуникаций. Обустраивали мастерскую всем миром, материал собирали по частям, как говорят, с миру по нитке. Теперь это довольно благоустроенное просторное помещение, где созданы хорошие условия для занятий. Тут и гончарный круг, и печь для обжига керамики. Есть у ребят и местечко, где можно размяться после долгого сидения за столом и поиграть в настольный теннис.

В зависимости от времени года занимаются в мастерской от 8 до 16 ребятишек. Многие дети из неполных, трудных, малообеспеченных семей. Работы в селе нет, и выживать удается только благодаря личному подсобному хозяйству. Поэтому многие родители не в состоянии купить детям даже краски и кисточки для занятий. А желание учиться у ребят огромное. Вот и приходится Василию Анатольевичу вкладывать часть своих средств на приобретение глины, бумаги, красок, настольного тенниса. Да и вообще крутиться, чтобы обеспечить обучение на высоком уровне.

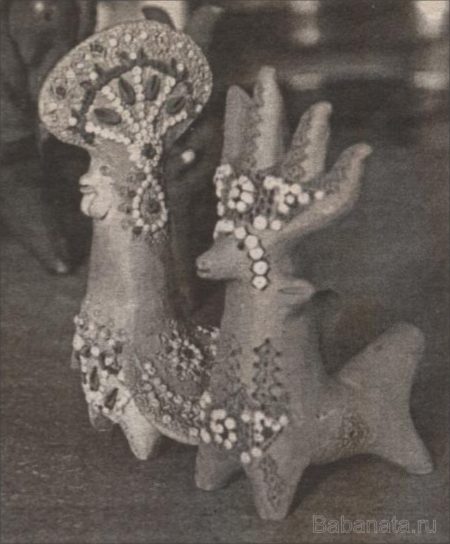

На первом этапе дети приобретают навыки в лепке под руководством мастера, а позже уже сами создают яркие. сказочные фигурки, продолжая традиции знаменитой абашевской игрушки, традиции пензенских и российских мастеров.

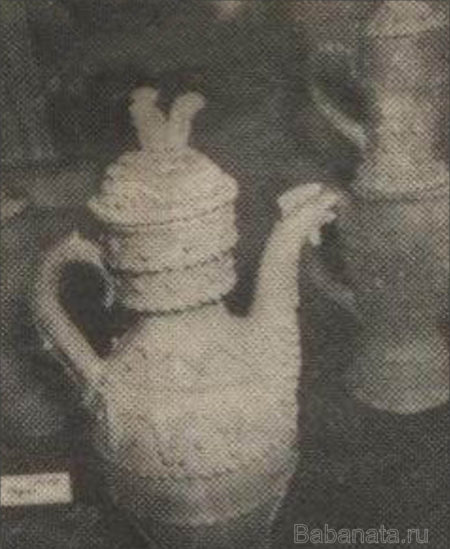

Несмотря на то что полеологовская игрушка по форме и пропорции напоминает абашевскую, у нее свой художественный стиль.В Абашеве изделия после обжига покрывают глазурью или эмалевыми красками, а в Полеологове декорируют цветной глиной. Получаются такие миниатюрные скульптурки, которые, как и живописные работы, способны украсить самое скромное жилище. Чтобы создать такие произведения, требуются и богатая фантазия, и масса времени.

Ребята в мастерской Василия Кучера занимаются с большим усердием, и многие достигают значительных успехов в гончарном искусстве. Даже на областных детских выставках, где приходится соревноваться с городскими ребятами, полеологовские дети занимают первые места.

Сам Василий Анатольевич игрушками давно не увлекается, ему интересно работать над крупными произведения. Он участник многих всероссийских выставок, его работами восхищались и в Москве, и в белорусском Витебске. Там они раскупались на «ура».

— А вот Пенза, — сетует Василий Кучер, — город с очень ограниченными покупательными возможностями, а вырваться сейчас за его пределы реальных условий нет. У музея народного творчества, который раньше организовывал семинары народных умельцев, сейчас, видно, хватает средств только на содержание своих сотрудников и организацию выставок местного масштаба, а вот обеспечить выезд мастеров в другие регионы им теперь не под силу. Если бы у меня была хорошая реализация своих работ, я бы смог всех детей обеспечить необходимым материалом для работы и тратить бы больше денег на обустройство мастерской.

Да, зарплаты педагога дополнительного образования явно недостаточно для меценатства. Остается только надеяться и ждать, когда придут настоящие меценаты. И мечтать. А мечтает Василий Анатольевич о многом. Хотел бы он превратить свое село в музей. Можно было бы надстроить здание мастерской. На втором этаже развернуть выставку народных художественных ремесел, которыми необычайно богат Бессоновский район, а на третьем этаже сделать каминный зал, где проводились бы встречи с деятелями искусства и народными умельцами. Вокруг мастерской, на пустыре, разбить сквер, высадить деревья, какие-то декоративные насаждения, установить фонтан, парковые скульптуры. Короче, открыть в селе культурно-оздоровительный центр, где можно было бы отдохнуть на берегу живописного озера, приобщиться к прекрасному, изучить народные ремесла и промыслы и приобрести на память запавшую в душу работу мастера.

Но эта идея висит в воздухе, и маршрут по ознакомлению с народными ремеслами Бессоновского района, тщательно разработанный местными краеведами, существует лишь на бумаге. Жаль. А ведь туристический бизнес мог бы приносить в казну Бессоновского района немалые деньги и прославить его

не только на всю пензенскую землю, но и на все Поволжье.